Турецкий, независимый, российский: Крым в XVIII веке. История крыма

«Крым и Севастополь: их историческое значение для России»

Цели урока:

Показать историческую, географическую и геополитическую роль Крыма в истории нашей страны, подчеркнув обоснованность его воссоединения с Россией.

Создать условия для формирования у школьников ценностей культуры мира, толерантности и прав человека, ориентировать их на углубленное изучение истории нашей страны, умение открыто и последовательно отстаивать свою позицию.

Материалы по проведению занятия .

Первыми жителями Крыма, известными нам по античным источникам, были киммерийцы (XIIв. до н.э.). Пребывание их в Крыму подтверждается античными и средневековыми историками, а также информацией, которая дошла до нас в виде топонимов восточной части Крыма: «Киммерийские переправы», «Киммерик».

В середине VIIв. до н.э. часть киммерийцев была вытеснена скифами из степной части полуострова в предгорья и горы Крыма, где они создавали компактные поселения.

В предгорном и горном Крыму, а также на Южном берегу жили тавры, связанные с кизил кобинской археологической культурой. О возможном кавказском происхождении тавров говорят следы влияния кобанской культуры. От тавров происходит древнее название горной и прибережной части Крыма - Таврика, Таврия, Таврида. До наших дней сохранились и были исследованы остатки укреплений и жилищ тавров, их кольцеподобные ограды из вертикально поставленных камней и таврские гробницы «каменные ящики».

Новый период истории Таврики начинается с захвата Крыма скифами. Этот период характеризуется качественными изменениями в составе самого населения. Данные археологии показывают, что после этого основу населения северо-западного Крыма составляли народности, пришедшие из Приднепровья.

Античный период

Боспорское царство

В VI-V вв. до Рождества Христова, когда в степях господствовали скифы, на побережье Крыма основывали свои торговые колонии выходцы из Эллады. Пантикапей или Боспор (современный город Керчь) и Феодосия были построены колонистами из древнегреческого города Милет; Херсонес, расположенный в пределах нынешнегоСевастополя, сооружѐн греками из Гераклеи Понтийской.

Боспорское царство в I веке до н.э.

В первой половине Vв. до н.э. на берегах Чѐрного моря возникают два самостоятельных греческих государства. Одно из них - демократическая рабовладельческая республика Херсонес Таврический, в состав которого входили земли западного Крыма (Керкинитида (современная Евпатория), Калос-Лимени, Черноморское). Херсонес находился за могучими каменными стенами. Он был основан на месте таврского поселения греками из Гераклеи Понтийской. Другое - Боспорское, автократическое государство, столицей которого стал Пантикапей. Акрополь этого города находился на горе Митридат, недалеко от него раскопаны курганы Мелек-Чесменский и Царский. Здесь найдены каменные склепы, уникальные памятники боспорской архитектуры.

Греческие колонисты привезли на берега Кимерии-Таврики кораблестроение, виноградарство, выращивание оливкововых деревьев и других культур, строили храмы, театры, стадионы. В Крыму возникают сотни греческих поселений - полисов. Античные греки создают великие историко-литературные памятники о Крыме. Еврипид на крымском материале написал драму «Ифигения в Тавриде». Греки, которые жили в Херсонесе Таврическом и в Боспоре Киммерийском, знают «Илиаду» и «Одиссею», в которых Киммерия безосновательно характеризуется как «грустная область, покрытая вечно влажным туманом и тучами». Геродот в Vв. до н.э. писал о религиозных верованиях скифов, о таврах.

До конца IIIв. до н.э. государство скифов значительно сократилось под натиском сарматов. Скифы были вынуждены перенести свою столицу на речку Салгир (вблизи Симферополя), где возник Неаполь Скифский, он же Неаполис (греческое название).

В I веке в Крыму пытаются обосноваться римляне. Они строят крепость Харакс, которая была оставлена в III веке. В Римский период в Крыму начинает распространятся христианство. Одним из первых христиан в Крыму был ссыльный Климент I - 4-й Папа Римский.

Период средних веков.

Скифское государство в Крыму просуществовало до второй половины IIIв. н.э. и было уничтожено готами. Пребывание готов в крымских степях продолжалось сравнительно недолго. В 370 году в Крым с Таманского полуострова вторглись гунны Баламбера. Готы закрепились в горном Крыму до XVII века (Крымские готы). К концу IV века в Крыму оставался лишь один античный город Херсонес Таврический, который стал форпостом византийского влияния в регионе. При императоре Юстиниане в Крыму закладываются крепости Алустон, Гурзуф, Симболон и Судак, а также возродил Боспор. В VI веке смерчем по Крыму прошлись тюрки. В VII веке здесь отметились кочевые болгары. В начале VIII века Крым разделили между собой Византия и Хазария, от последней на полуострове остался реликтовые этносы крымчаков и караимов (Чуфут-Кале).

Крещение князя Владимира вХерсонесе (988 год)

В IX веке в Крым попадает Кирилл - создатель кириллицы. В том же веке в Крыму появляются печенеги и русы (Бравлин). В начале X века Крым становится ареной сражения армий русов (Хельгу) и хазар (Песах). В 988 году здесь принимает крещение русский князь Владимир. После разгрома Хазарии Святославом хазарская часть Крыма переходит под власть русского Тмутараканского княжества. Значимым городом в этот период становится Корчев.

Конец русскому влиянию в Крыму кладут половцы, которые появляются здесь с XII века. Современный крымскотатарский язык, от которого в Крыму много топонимов (в том числе Крым, Аю-Даг, Артек), является потомком половецкого языка.

После ослабления Византии в еѐ бывших крымских владениях было основано православное княжество Феодоро со столицей в городе Мангуп. 1222 годом датируется первый турецкий десант в Судаке, который разгромил русско-половецкое войско. Буквально на следующий год в Крым вторгаются татаро-монголы Джэбэ. Степной Крым становится улусом Золотой Орды. Административным центром полуострова становится город Крым. Первые монеты, выпущенные в Крыму ханом Менгу-Тимуром, датируются 1267 г. Благодаря бурному расцвету генуэзской торговли и находившейся рядом Кафы Крым быстро превращается в крупный торговый и ремесленный центр. Другим крупным городом Крымского улуса становится Карасубазар. На XIII век падает исламизация Крыма.

В XIV веке Часть территорий Крыма приобрели генуэзцы (Газария, Каффа). К этому времени в Крыму уже широко был распространен половецкий язык, о чем свидетельствует Кодекс Куманикус. В 1367 году

Крым подчинялся Мамаю, власть которого также опиралась на генуэзские колонии. В 1397 году литовский князь Витовт вторгается в Крым и доходит до Каффы. После погрома Едигея Херсонес превращается в развалины (1399 год).

Крымское ханство и Османская империя

Крым в XVII веке

После распада Золотой Орды в 1441 году остатки монголов в Крыму тюркизируются. На этот момент Крым разделѐн между степным Крымским ханством, горным княжеством Феодоро и генуэзскими колониями на южном побережье. Столицей княжества Феодоро является Мангуп - одна из крупнейших крепостей средневекового Крыма (90 га) и при необходимости принимает под защиту значительные массы населения.

Летом 1475 года турки-османы, захватившие территории бывшей Византийской империи, высадили большой десант Гедик Ахмед-паши в Крыму и Приазовье, захватив все генуэзские крепости (в том числе Тана на Дону) и греческие города. В июле был осаждѐнМангуп. Ворвавшись в город, турки уничтожили почти всех жителей, разграбили и сожгли постройки. На землях княжества (и также завоѐванных генуэзских колоний капитанстваГотия) создан турецкий кадилик (округ); османы содержали там свои гарнизоны, чиновничий аппарат и строго взимали налоги. В 1478 году Крымское ханство стало протекторатом Османской империи.

В XV веке турки с помощью итальянских специалистов строят на Перекопе крепость Ор-Капу. С этого времени у Перекопского вала появляется другое имя - Турецкий. С конца XV века татары в Крыму постепенно переходят от кочевых форм хозяйства к оседлому земледелию. Основным занятием крымских татар (так их стали называть намного позднее) на юге становится садоводство, виноградарство, выращивание табака. В степных районах Крыма было развито животноводство, в первую очередь разведение овец и коней.

С конца XV века Крымское Ханство совершало постоянные набеги на Русское государство и Польшу. Основная цель набегов - захват рабов и их перепродажа на турецких рынках.

Русско-турецкая война 1768-1774 годов, положила конец османскому господству и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы отказались от претензий на Крым.

8 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о принятии «полуостроваКрымского», а также Кубанской стороны в состав России. На территорию Крыма вошли русские войска Суворова, вблизи развалин древнего Херсонеса заложен был город Севастополь. Крымское ханство упразднялось, однако его верхушка (свыше 300 родов) влилась в состав российского дворянства и принимала участие в местном самоуправлении вновь созданной Таврической области. На первых порах обустройством российского Крыма ведал князь Потемкин, получивший титул «таврического». В 1783 году население Крыма насчитывало 60 тыс. человек, занятых преимущественно скотоводством (крымские татары). Вместе с тем под российской юрисдикцией начало расти русское, а также греческое население из числа отставных солдат. Приезжают осваивать новые земли болгары и немцы. В 1787 годуимператрица Екатерина совершила свое знаменитое путешествие в Крым. Во время очередной русско-турецкой войны в крымско-татарской среде начались волнения, из-за которых территория их обитания была существенно сокращена. В 1796 году область вошла в состав Новороссийской губернии, а в 1802 года опять выделена всамостоятельную административную единицу. В начале XIX века в Крыму развивается виноградарство (Магарач) и судостроение (Севастополь), прокладываются дороги. При князе Воронцове начинает обустраиватьсяЯлта, закладывается Воронцовский дворец, а южный берегКрыма превращается в курорт.

Крымская война

В июне 1854 года англо-французская флотилия начала обстреливать российские береговые укрепления в Крыму, а уже в сентябре в Евпатории началась высадка десанта союзников (Великобритания, Франция, Османская империя). Вскоре произошло Сражение на Альме. В октябре началась осада Севастополя, в ходе которой на Малаховом кургане погиб Корнилов. В феврале 1855 года русские неудачно пытались штурмовать Евпаторию. В мае англо-французский флот захватывают Керчь. В июле в Севастополе гибнет Нахимов. 11 сентября 1855 года Севастополь пал, однако был возвращен России по окончании войны в обмен на определенные уступки.

Крым в конце XIX - начале XX века

В 1874 году Симферополь был соединѐн с Александровском железной дорогой. Курортный статус Крыма повысился после того, как в Ливадии появилась летняя царская резиденция Ливадийский дворец. К концу XIX века население Крыма равнялось 500 тыс. человек, из которых меньше 200 тыс. были крымскими татарами.

Крым в Гражданской войне

Накануне революции в Крыму проживало 800 тыс. человек, в том числе 400 тыс. русских и 200 тыс. татар, а также 68 тыс. евреев и 40 тыс. немцев. После Февральских событий 1917 года крымские татары организовались в партию Милли Фирка, которые попытались захватить власть на полуострове.

16 декабря 1917 года в Севастополе был учрежден большевистский Военно-революционный комитет, который взял власть в свои руки. 4 января 1918 года большевики взяли власть в Феодосии, выбив оттуда крымско-татарские соединения, а 6 января - в Керчи. В ночь с 8 на 9 января Красная гвардия вступила в Ялту. В ночь на 14 января взяли Симферополь. 7-10 марта 1918 года в Симферополе прошѐл 1-й Учредительный съезд Советов, земельных и революционных комитетов Таврической губернии, который провозгласил создание ССР Тавриды в составе РСФСР.

22 апреля 1918 года украинские войска под командованием полковника Болбочана заняли Евпаторию и Симферополь, вслед за ними пришли германские войска генерала фон Коша. По соглашению между Киевом и Берлином 27 апреля украинские части покинули Крым, отказавшись от претензий на полуостров. Восстали и крымские татары, заключив союз с новыми захватчиками. К 1 мая 1918 года германские войска оккупировали весь Крымский полуостров. 1 мая - 15 ноября 1918 - Крым де-факто под германской оккупацией, де-юре под управлением автономного Крымского краевого правительства (с 23 июня) Сулеймана Сулькевича

15 ноября 1918 - 11 апреля 1919 - Второе Крымское краевое правительство (Соломон Крым) под патронатом союзников;

апрель-июнь 1919 - Крымская Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР;

В январе-марте 1920 года 4 тыс. бойцов 3-го армейского корпус ВСЮР генерала Я.А.Слащѐва успешно обороняли Крым от атак двух советских армий общей численностью в 40 тыс. бойцов при помощи остроумной тактики своего командира, раз за разом отдавая большевикам Перекоп, громя их уже в Крыму, и затем изгоняя из него обратно в степи. 4 февраля белогвардейский капитан Орлов с 300 бойцами поднял мятеж и захватил Симферополь, арестовав нескольких генералов Добровольческой армии и губернатора Таврической губернии. В конце марта остатки белых армий, сдав Дон и Кубань, эвакуировались в Крым. Ставка Деникина оказалась в Феодосии. 5 апреля Деникин заявлял о своей отставке и передаче своего поста генералу Врангелю. 15 мая состоялся налет врангелевского флота на Мариуполь, в ходе которого был произведен обстрел города и увод некоторых судов в Крым. 6 июня части Слащова начали быстро продвигаться на север, заняв 10 июня столицу Северной Таврии - Мелитополь. 24 июня врангелевский десант на два дня занял Бердянск, а в июле десантная группа капитана Кочетова высадилась у Очакова. 3 августа белые занялиАлександровск, но на следующий день вынуждены были оставить город.

Красная армия 12 ноября 1920 прорвала оборону на Перекопе и ворвалась в Крым. 13 ноября 2-я Конная армия под командованием Ф.К.Миронова заняла Симферополь. Основные врангелевские войска через портовые города покинули полуостров. В конце Гражданской войны в Крыму проживало 720 тыс. человек.

Крым в составе СССР

Принципиально важным является вопрос о том, какой характер имела крымская автономия - национальный или территориальный? Ленинский совнарком сначала создавал автономии обоих типов, но со временем остались только национальные. Крымская АССР стала уникальным автономным образованием, и в дальнейшем сохранявшим территориальный характер. Вместе с тем, заигрывая с кемалистской Турцией, на ведущие должности в этой республике Кремль выдвигал в основном людей крымскотатарского происхождения.

По всесоюзной переписи 1939 года россияне в составе населения Крыма составляли 49,6 процента, крымские татары - 19,4, украинцы - 13,7, евреи - 5,8, немцы - 4,6 процента. Во время войны общая численность населения резко сократилась, а его этнический состав претерпел коренные изменения. В ноябре 1941 года Красная Армия была вынуждена покинуть Крым, отступив на Таманский полуостров. Вскоре оттуда же было предпринято контрнаступление, однако оно не привело к успеху и советские войска снова были отброшены за Керченский пролив. В оккупированном немцами Крыму был образован одноименный генеральный округ в составе рейхскомиссариата Украина. Возглавил оккупационную администрацию А. Фрауэнфельд, однако фактически власть принадлежала военной администрации. В соответствии с нацистской политикой на оккупированной территории уничтожались коммунисты и расово неблагонадежные элементы (евреи, цыгане).

Во время оккупации гитлеровцы уничтожили 25 тыс. евреев. Погибли практически все, кто не смог или не захотел эвакуироваться. Вместе с евреями уничтожались люди уникальной малочисленной национальности - крымчаки. Нацисты относили их к «еврейской расе», поскольку с давних времен они исповедовали иудаизм.

11 апреля 1944 года Советская армия начала операцию по освобождению Крыма, были отбиты Джанкой и Керчь. К 13 апрелю были освобождены Симферополь и Феодосия. 9 мая - Севастополь. Дольше всего немцы держались на мысе Херсонес, однако их эвакуация была сорвана гибелью Конвоя «Патрия». Война резко обострила межнациональные противоречия в Крыму, и в мае-июне 1944 года с территории полуострова за активное сотрудничество с немецкими захватчиками были выселены крымские татары, армяне, греки и болгары. Суммарное количество высланных на спецпоселение в Узбекистане составляло 228 тыс. человек.

В составе населения стали преобладать россияне и украинцы. Если раньше были объективные предпосылки для территориальной автономии Крыма, то они исчезли.

В 1945 году Крымская АССР была превращена в область в составе РСФСР.

Народное хозяйство Крыма после войны оказалось в крайне плачевном состоянии. Этот факт, а также празднование 300-летия воссоединения Украины и России, легли в основу того, что в 1954 г. с нарушением Конституции РСФСР и законодательной процедуры Крымская область и Севастополь оказались переданы из состава РСФСР в состав Украинской ССР со следующей формулировкой: «Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР». Как писал в начале 90-х гг. ХХ века российский писатель А.И. Солженицын по поводу этого акта, инициированного Никитой Сергеевичем Хрущевым, «Целая область была вне всяких законов «подарена» капризом подгулявшего султана! ».

В 1954-1991 годах Крымская область входила в состав УССР. За эти годы Крым становится «Всесоюзной здравницей», принимая ежегодно сотни тысяч туристов. Новый импульс получает виноделие – вина Массандры, Коктебеля и Инкермана стали широко известны за пределами СССР. Хорошо развита была обрабатывающая промышленность и транспорт. Общность законов УССР и РСФСР в рамках единого государства, а также официальное двуязычие области с фактическим преобладанием русского языка не создавало серьезных предпосылок для недовольства у жителей Крыма.

Однако 20 января 1991 г. в Крыму состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР как отдельного субъекта СССР, в котором приняли участие 1,4 млн. граждан (81,37% избирателей). За воссоздание автономной республики проголосовало 93,26%. Тем не менее, в нарушение итогов референдума в Крыму, Верховный Совет Украины принял 12 февраля 1991 г. закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики» в составе УССР, а через 4 месяца внес соответствующие изменения в конституцию Украинской ССР 1978 года.

4 сентября 1991 г. Верховный Совет Крыма принял Декларацию о государственном суверенитете республики и стал готовиться к проведению референдума о вхождении в Российскую Федерацию. 21 мая 1992 года Верховный Совет РСФСР принял постановление № 2809-1, которое признавало Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» «не имеющим юридической силы с момента принятия» ввиду того, что оно было принято «с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры». Тем не менее, в результате переговоров между российской и украинской сторонами, а также давления западных стран, руководство России того времени во главе с президентом Б.Н. Ельциным отказалось от поддержки Крыма.

Однако на полуострове были очень сильны пророссийские настроения. Весной 1995 г. новый украинский президент Леонид Кучма склонил Верховный Совет Украины к ликвидации предусмотренного законом поста президента Крыма и отмены крымской конституции. В результате принятых решений в Киеве правительство Крымской автономии было полностью подчинено президенту Украины. Президент Крыма Юрий Мешков, опасаясь физической ликвидации прибывшими на полуостров спецподразделениями Украины, был вынужден бежать в Россию. 21 октября 1998 г. крымский парламент под давлением Киева принял новую конституцию Крыма, которая говорила о принадлежности полуострова к Украине как ее неотъемлемой части и о подчинении ее правовым актам. Очевидно, что при принятии этого решения не были учтены результаты крымского референдума 1991 года.

С этого времени в Крыму усиленными темпами шла искусственная украинизация, ущемлявшая права, как русского большинства, так и других народов полуострова. Одновременно, Киев активно сотрудничал с рядом крымскотатарских организаций, настроенных антирусски и с Турцией, которая стремится не допустить усиления России в Черноморском регионе.

В конце 2013 – начале 2014 г. на Украине разразился глубокий политико-экономический кризис, приведший к вооруженному мятежу и силовому отстранению действующего Президента Украины от власти. При этом власть в стране захватили поддерживаемые странами НАТО праворадикальные и русофобские элементы. Это существенно осложнило геополитическое положение России и ущемило наши национальные интересы в регионе. С еще бóльшей остротой этот опасный момент почувствовали в Крыму и Севастополе, где проживает подавляющее число русскоязычного населения и где сильна русская культурная традиция.

23 февраля 2014 года над городским советом Керчи был спущен украинский флаг и поднят российский. Массовое снятие украинских флагов происходило 25 февраля в Севастополе. С резкой критикой новых властей в Киеве выступили казаки в Феодосии. К пророссийским акциям подключились и жители Евпатории. После того как новые власти в Киеве распустили Беркут, глава Севастополя Алексей Чалый отказался выполнять этот указ.

Рано утром 27 февраля 2014 года группы вооружённых людей заняли здания парламента и правительства Крыма в Симферополе, а также блокпосты на Перекопском перешейке и Чонгарском полуострове. В тот же день Верховный совет Крыма назначил главой совета министров Сергея Аксёнова.

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о вхождении республики в состав Российской Федерации в качестве еѐ субъекта и назначил референдум по этому вопросу.

11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Крым вновь в составе России

11 марта 2014 г. Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, в котором приняло участие около 82% избирателей, из них 96,77% проголосовали за вступление в Российскую Федерацию.

17 марта 2014 года согласно результатам референдума Республика Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус обратились с просьбой о присоединении к России.

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан Договор между Российской Федерацией, Республикой Крым и города Севастополя о принятии в состав Российской Федерации. В соответствии с договором в составе Российской Федерации образуются новые субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 21 марта 2014 года был ратифицирован Федеральный Конституционный Закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». После присоединения Крыма к России встал вопрос о судьбе украинских военных частей, расположенных на территории полуострова. Вначале эти части были блокированы местными отрядами самообороны, а затем взяты штурмом, например Бельбек и батальон морской пехоты в Феодосии. Во время штурмов частей украинские военные вели себя пассивно и оружие не применяли. 24 марта 2014 года в Крыму рубль стал официальной валютой (хождение гривны временно сохранилось).

Таким образом, Крымский полуостров и город Севастополь, обильно политые русской кровью и овеянные ратной и трудовой славой, вновь оказались со своей Родиной – Россией!

Начало Крымского ханства. Крым в XVI-XVII вв.

Крымское ханство, как справедливо говорит профессор В.Д. Смирнов, никогда не жило вполне самостоятельной жизнью, которая была бы выражением одних коренных черт национального характера господствующего населения Крыма. Сначала ханство зависело от Золотой Орды и управлялось наместниками золотоордынских ханов, потом сделалось вассальным государством Турции, и политическая жизнь ханства была почти исключительно отражением политики Оттоманской Порты, ее интересов и планов. Турки овладели Крымом, победив генуэзцев, и всю страну, которая некогда была уступлена татарами генуэзцам, - южный берег и часть горного Крыма до р. Качи, - присоединили к своей державе, как победители. Эти владения были разделены на три кадылыка (округа) - Мангупский, Сугдейский и Кефайский. Татары сохранили в своей власти степное пространство и предгорье и признали над собою главенство султана, который обязался назначать ханов из рода Гиреев, потомков Чингиза. Турция охватила Крым железным кольцом своих крепостей, стесняла в нем всякое проявление политической самодеятельности; собственный склад государственного быта не мог в нем выработаться. Сильное влияние Турции сильно сказывалось даже на внутреннем, домашнем быту, строе внутренних учреждений, религии, языке, литературе, искусстве и вкусе, хотя здесь, конечно, проявлялись в некоторой степени и национальные черты. Турецкие крепости в Крыму были: Кафа, Гезлев (Евпатория), Ор (Перекоп), Рабат (Арабат), Ягуд-Калеси (Мангуп). В Кафе жил бейлер-бей (паша), и находился сильный турецкий гарнизон. Северная граница Крыма была неопределенная. Степи за Перекопом были заняты беспокойными ногайскими ордами, не признававшими зависимости от ханов, хотя в случае надобности и выгоды помогавшими им в походах.

Что касается греческого населения Крыма, то, несмотря на затруднительность сношений с Константинополем после взятия его турками и образования Крымского ханства, оно оставалось в религиозной зависимости от константинопольского патриарха, сохранило свой язык, веру и национальное самосознание, но было очень бедно. Существовали по прежнему четыре епархии, управляемые митрополитами, часто ссорившимися между собой из-за границ и селений. С перенесением столицы в Бахчисарай, в 1428 г., татары сделались непосредственными соседями греков в Готии. В это время, вероятно, они овладели Кыркором, ставшим крепостью, а иногда и местопребыванием ханов. Этот город был отдан для жительства караимам, которые начали появляться в Крыму в VII в., а в XIII переселились из Закавказья в массовом виде и были поселены в Мангупе и Чуфут-Кале.

Христианское греческое население по-прежнему вело в Крыму мирную жизнь под властью турецких пашей и в непосредственном сношении с татарами. Это сожительство имело мирный характер. Татары, налагая на иноверцев усиленные поборы и не давая им прав, которыми пользовались мусульмане, были веротерпимы, разрешали проводить ремонт старых, обветшавших церквей и строить новые. Но постепенно греки усваивали татарский язык, и родной язык стал у них только языком религии и церкви. В XV в. Херсонес и Сугдея были уже в развалинах, пещерные поселения, а в XVI в. крепости Инкерман и Мангуп, имели вид заброшенных и необитаемых мест. Постепенно пали епархии - боспорская, сугдейская и херсонесская, и готский митрополит сделался главою всех православных христиан в Тавриде.

После смерти Хаджи Девлет Гирея произошли усобия между его сыновьями. Одолел четвертый из них - Менгли и стал ханом при помощи кафинцев, а через два года прочно сел на престол после взятия Кафы турками и своего пленения, когда был утвержден турецким султаном. Противодействия независимости Крымского ханства со стороны ханов Золотой Орды были безуспешны, и в 1479 году Крым был признан независимым государством. Менгли дружил с в. кн. Иваном III и действовал с ним заодно против Литвы, желая при его помощи самому овладеть землями Золотой Орды. Таким образом он содействовал освобождению Руси от монгольского ига. Но в конце жизни Ивана III Менгли изменил свою политику относительно Московского государства и начал дружить с Литвой, а с Василия III и преемника Менгли Муххамед Гирея I началась продолжительная и непрерывная борьба Крымского ханства с Москвой и Литвой, смотря по тому когда та или другая были ему выгоднее. Опустошительные набеги татар на русские пределы особенно часты были в XVI столетии. Их было более 20, средним числом один в пять лет, не считая мелких, почти ежегодных нашествий, "охоты за людьми", как называет их проф. М.Н. Бережков. И русским и полякам приходилось откупаться от татар деньгами и другими "поминками", в сущности данью. Обыкновенно крымцы в этих походах доходили до р. Оки, но иногда достигали до самой Москвы и возвращались домой с богатой добычей и громадным числом пленных. Русское государство, с своей стороны, защищалось сооружением крепостей и постепенным продвижением к югу, а иногда и ответными походами на Крым. Чтобы обеспечить Крыму прямое престолонаследие, Менгли Гирей учредил сан калги, заместителя хана, но в сущности это было только почетное звание, а престол замещался по выбору турецкого султана и Порты и с возможным соблюдением родового старшинства.

Ханская власть в Крыму сделалась отражением власти султана, хотя условия зависимости ханов от султанов никогда не были формулированы каким-либо актом или письменным трактатом и держались больше на обычае. При Менгли определилась и инвеститура султана, состоявшая в облачении (халате), почетной сабле и султане (сургуч) к чалме. Новонареченного хана всегда сопровождал в Крым почетный конвой из турецких войск, державших себя обыкновенно грубо и дерзко. Более энергичные ханы старались, по возможности, ослабить свою зависимость от Турции, не подчинялись требованиям Порты, но это удавалось им редко: при малейшем непослушании всегда было угрозой смещение с престола и замена другим лицом из числа нескольких десятков представителей рода Гиреев, обычно находившихся в Стамбуле как бы в виде заложников. Отсюда произошла двойственность политики Крыма, - с одной стороны, национально - татарских стремлений, с другой - посторонних, внешних требований, - и во внутренней жизни и в международной политике. Султан величал себя "падишахом Дешти-Кипчака, Кафы, Крыма и Дагестана", а со стороны хана требовалось, в ответ на внешний почет и благоволение, раболепство и безусловное исполнение повелений султана. Ханы называли себя "рабами престола его величества владыки века" , покорными слугами его и т.д. Во время пятничной хутьбы (моления) возглашалась сначала молитва за султана, а потом за хана. Власть хана ослаблялась беями (карачеями), потомками древних родоначальников, имевшими громадное влияние на внутренние дела ханства и правление хана. Это были Ширины, Барыны, Аргины, Яшлавы (Сулешевы) и Мансуры.

Преемник Мухаммеда 1-го Саадет I (1523-32) хотел сделать крымских татар народом оседлым, но они отнеслись к этому с явным несочувствием и даже презрением. Он правил благодушно и справедливо, но недолго. После него хан Сахыб I (1532-50) задумал некоторые преобразования - развитие земледелия и оседлой жизни. Он же учредил штат капы - куллу (капы - халки), на подобие турецких янычар, и сейменов - наемные войска, в противоположность татарскому ополчению, ходившему на войну "из любви к Богу". К соседям он относился чванно и самоуверенно, но поход его на Москву был неудачен. Ему приписывается прорытие рва через Перекопский перешеек. Он же увеличил число знатных родов в Крыму присоединением к ним Сиджуетов и Мансуров. Следующий хан Девлет I (1551-77) мечтал собственными силами восстановить величие татар и вел постоянные войны с Иваном Грозным, тщетно добиваясь возвращения Казани и Астрахани. Для осуществления этой цели он с готовностью принял предложение Турции о соединении Волги и Дона каналом. Он не достиг своей цели, но нашествием на Россию и взятием Москвы, при чем погибло до 800000 человек и взято в плен 50 000, заставил Ивана IV дать обязательство, по примеру Польши, уплачивать ежегодно в определенный срок дань (поминки, пошлины, жалование) Крымскому хану деньгами, мехами, шубами и пр. по присланному наперед списку членов семьи хана и вельмож его. Но после него сила Крыма стала падать. Эти ханы заботились о привлечении в Крым новых кочевников и оседании их здесь, таким образом населен был присивашский район и степи к северу от перешейка.

После Мухаммеда II Жирного (Семиз), учредившего звание нуреддына, как бы второго наследника ханства и Ислама II, приказавшего в угоду туркам, произносить на хутьбе (пятничном молении) свое имя после имени султана, чего раньше не было и чем унижено было достоинство хана из следующих ханов выделялся Гази II, по прозвищу Бора (Буря) (1588 - 1608) человек умный, талантливый, поэт и музыкант. От него осталось собрание стихотворений "Гель-ве-бюль-бюль" (Роза и соловей). Воспевал он в стихах также вино и кофе. Но все это не мешало ему быть человеком очень жестоким, что сказалось в убийстве хана Фетх-Гирея и истреблении всей его семьи. И он пытался поддержать независимость ханства введением прямого престолонаследия, на что не согласилась Порта и учредил должность баш-аги, вроде великого визиря или ближнего боярина.

В начале XVII в. бесцветно и печально было царствование Джаныбека (1610-22, 27-35), человека способного, но ленивого, всецело преданного воле Турции и покорного исполнителя желаний карачеев. Все оно прошло в войнах с Россией и казаками, которые опустошили Крым под руководством гетмана Сагайдачного. Соперником его был Муххамед II (1577-84), этот хан возвел в нуреддыны Чобан-Гирея, сына Фетх-Гирея от пленной польки будто бы Потоцкой, но не признанной ею за своего сына. От него произошла линия Чобан-Гиреев или Гиреев-пастухов, один из представителей которых Аадиль был на ханском престоле (1665-70).

В половине XVII ст. у Крымцев были большие затруднения и борьба с ногайцами, предводитель которых Кантемир добивался усиления своего влияния в Крыму и не подчинялся хану. Из ханов в это время выделялся Ислям III (1644 - 1654), правление которого было одним из лучших. Он держал себя самостоятельно по отношению к Турции, во внешней политике был решителен и настойчив. Но и этот хан следовал принципу "давать народу средства насчет неверных".

В это время во всей силе выдвинулся малороссийский вопрос. Богдан Хмельницкий до присоединения Малороссии к Московскому государству обращался за помощью против поляков к Крымскому хану и Оттоманской Порте, был с сыном Тимофеем в Бахчисарае и на аудиенции у хана, произнес по-татарски речь, в которой обещал союз и дружбу казаков за помощь против Польши. Ислям согласился на эту помощь, но дружба с Богданом была непродолжительна; татары совершали набеги на московские украины, причем доставалось и казакам, а казаки, донские и запорожские, спускались в море и опустошали татарские и турецкие земли. Наконец хан собрался в поход на Польшу. Турция была слаба, и султан не мог воспретить хану совершать походы на Польшу, с которой был в союзе. Война с Польшей сначала была счастливая, а потом несчастная для Богдана Хмельницкого, заставила его обратиться к Москве. Татары, помогая ему производили в Польше и Малороссии большие опустошения, а Ислям в интересах Крыма соблюдал политическое равновесие и не давал усилиться ни полякам, ни русским. После присоединения Малороссии к Московскому государству он сделался союзником Польши, равно как и преемник его Мухаммед IV (1642-44, 54-65), грубо относившийся к России и причинивший ей много бед. Это враждебное отношение к России объясняется (в значительной степени) и лукавой политикой Хмельницкого, и нападениями на Крым казаков, и борьбой между Москвой и Польшей.

Преемник Хмельницкого Выговский был сторонником Польши и завел с ханом сношения, направленные против Москвы и окончившиеся открытой изменой его и Юрия Хмельницкого, сына Богдана. В сражениях под Конотопом и Чудновом произошло ужасное поражение русских. Воевода В.Б. Шереметьев был взят в плен татарами, в котором находился 20 лет, томясь в Чуфут-Кале. В 1667 г. было заключено Андрусовское перемирие на 13,5 лет. В 1675 г. атаман Серко произвел нападение на Крым и вывел из него 7000 христиан.

В последующее время большой интерес вызывает четырехкратное царствование в Крыму хана Селима I (1670-77, 84-98, 1702, 1703-4). Это был самый замечательный из Крымских ханов, умный правитель, хороший, не властолюбивый, снисходительный и практичный человек. В 1677 г. началась война России с Турцией, славная для России и очень смутившая Селима, боявшегося ее могущества. Гетман Дорошенко, несмотря на помощь Турции и Крыма был разбит и сдал крепость Чигирин, но преемник Селима, хан Мурад (1677-83) уведомил Порту, что русские замышляют новую войну, которая и началась в 1682 г. и привела к поражению турок под Веной польским королем Яном Собесским. Виновником этого поражения признали хана Мурада, и он был свергнут. Это был хороший хан, не любивший военного дела и много занимавшийся внутренними делами ханства, между прочим развитием в Крыму земледелия. Он поддерживал мирные отношения с Россией и держал себя самостоятельно по отношению к Турции.

На ханский престол вторично сел Селим. Наступило для Крыма трудное время. Россия становилась все сильнее и в ней усиливалось чувство национального достоинства и чести. Западная Европа подбивала ее отнять у Порты Крым, ее правую руку и Селим сообщил в Турцию, что Россия стремится в Крым Ян Собесский уступил ей Киев, но выговорил за это союз в войне против турок и татар, в исполнение которого состоялось два похода на Крым кн. В.В. Голицына, в 1687 и 1689 г.г. Оба они были неудачны, но отвлекли татар от помощи туркам в Венгрии. Только счастливо отделавшись от русских и получив оставленную ими у Перекопа хорошую добычу, Селим пошел на помощь туркам, одержал победу над австрийцами, взял много добычи и пленных, за что удостоился больших почестей от Порты и был на высоте своей славы. Татары требовали его возвращения в Крым для защиты от русских и поляков, но Селим просил Порту избавить его от престола ввиду его старости. Просьба его была уважена, но не надолго. Побывав во время второго перерыва своего правления в Мекке и получив прозвище Эльхадж, он снова сел на престол в 1692 г., но не был прельщен этой честью, хорошо зная положение Турции, которая сама нуждалась в поддержке Крыма. Приняв участие в войне с Австрией, Селим приехал в Крым, но получил приказ снова отправляться на театр военных действий. Крымцы запротестовали против отъезда хана, боясь нового нападения русских, и послали только десятитысячный вспомогательный отряд.

Между тем в начале 1695 г. Петр Великий двинулся на Азов; на Азовском море появились русские корабли, и татары боялись вторжения русских в Крым. Началась осада Азова русскими, а крымцы стали укреплять Перекоп. Все население Крыма встало на ноги. По требованию крымцев Селим вернулся из турецкого театра военных действий, а в турецкий лагерь отправил своих сыновей, вернувшихся из-под Азова, в защите которого татары принимали участие. Татары умоляли о помощи Порту, просили ее и в Персии. Наконец Азов пал, хан с сыновьями вернулся в Крым, на который в это время стали нападать калмыки и ногайцы. Война с Турцией окончилась миром в Карловицах в 1698 г., при заключении которого русские, уже переставшие платить хану поминки, требовали, чтобы татары обязались прекратить набеги на русские земли, за что сами обязались не восстановлять крепости Азова (потерянного Россией после неудачного Прутского похода Петра В.) и не сооружать близ него новых крепостей. Но татары не соблюдали договора, почему и русские сочли себя в праве укрепить Азов и завели здесь флот, что было большим ударом турецкому господству на Черном море. Селим просил отставки и получил ее. Но сейчас же после этого начались междоусобья между его сыновьями и после непродолжительного царствования одного из них (Девлета II) Селим в 1703 г. сел в четвертый раз на престол и при помощи турок построил крепость Еникале для защиты Керченского пролива. Это было последним его делом для Крыма. В 1704 г. он умер 73 лет от роду.

| Наименование параметра | Значение |

| Тема статьи: | Крым в XVI-XVII вв. |

| Рубрика (тематическая категория) | Политика |

Начало Крымского ханства. Крым в XVI-XVII вв.

Крымское ханство, как справедливо говорит профессор В.Д. Смирнов, никогда не жило вполне самостоятельной жизнью, которая была бы выражением одних коренных черт национального характера господствующего населения Крыма. Сначала ханство зависело от Золотой Орды и управлялось наместниками золотоордынских ханов, потом сделалось вассальным государством Турции, и политическая жизнь ханства была почти исключительно отражением политики Оттоманской Порты, ее интересов и планов. Турки овладели Крымом, победив генуэзцев, и всю страну, которая некогда была уступлена татарами генуэзцам, - южный берег и часть горного Крыма до р.

Размещено на реф.рф

Качи, - присоединили к своей державе, как победители. Эти владения были разделены на три кадылыка (округа) - Мангупский, Сугдейский и Кефайский. Татары сохранили в своей власти степное пространство и предгорье и признали над собою главенство султана, который обязался назначать ханов из рода Гиреев, потомков Чингиза. Турция охватила Крым железным кольцом своих крепостей, стесняла в нем всякое проявление политической самодеятельности; собственный склад государственного быта не мог в нем выработаться. Сильное влияние Турции сильно сказывалось даже на внутреннем, домашнем быту, строе внутренних учреждений, религии, языке, литературе, искусстве и вкусе, хотя здесь, конечно, проявлялись в некоторой степени и национальные черты. Турецкие крепости в Крыму были: Кафа, Гезлев (Евпатория), Ор (Перекоп), Рабат (Арабат), Ягуд-Калеси (Мангуп). В Кафе жил бейлер-бей (паша), и находился сильный турецкий гарнизон. Северная граница Крыма была неопределенная. Степи за Перекопом были заняты беспокойными ногайскими ордами, не признававшими зависимости от ханов, хотя в случае нужнобности и выгоды помогавшими им в походах.

Что касается греческого населения Крыма, то, несмотря на затруднительность сношений с Константинополем после взятия его турками и образования Крымского ханства, оно оставалось в религиозной зависимости от константинопольского патриарха, сохранило свой язык, веру и национальное самосознание, но было очень бедно. Существовали по прежнему четыре епархии, управляемые митрополитами, часто ссорившимися между собой из-за границ и селений. С перенесением столицы в Бахчисарай, в 1428 ᴦ., татары сделались непосредственными соседями греков в Готии. В это время, вероятно, они овладели Кыркором, ставшим крепостью, а иногда и местопребыванием ханов. Этот город был отдан для жительства караимам, которые начали появляться в Крыму в VII в., а в XIII переселились из Закавказья в массовом виде и были поселены в Мангупе и Чуфут-Кале.

Христианское греческое население по-прежнему вело в Крыму мирную жизнь под властью турецких пашей и в непосредственном сношении с татарами. Это сожительство имело мирный характер.

Размещено на реф.рф

Татары, налагая на иноверцев усиленные поборы и не давая им прав, которыми пользовались мусульмане, были веротерпимы, разрешали проводить ремонт старых, обветшавших церквей и строить новые. Но постепенно греки усваивали татарский язык, и родной язык стал у них только языком религии и церкви. В XV в. Херсонес и Сугдея были уже в развалинах, пещерные поселения, а в XVI в. крепости Инкерман и Мангуп, имели вид заброшенных и необитаемых мест. Постепенно пали епархии - боспорская, сугдейская и херсонесская, и готский митрополит сделался главою всех православных христиан в Тавриде.

После смерти Хаджи Девлет Гирея произошли усобия между его сыновьями. Одолел четвертый из них - Менгли и стал ханом при помощи кафинцев, а через два года прочно сел на престол после взятия Кафы турками и своего пленения, когда был утвержден турецким султаном. Противодействия независимости Крымского ханства со стороны ханов Золотой Орды были безуспешны, и в 1479 году Крым был признан независимым государством. Менгли дружил с в. кн. Иваном III и действовал с ним заодно против Литвы, желая при его помощи самому овладеть землями Золотой Орды. Таким образом он содействовал освобождению Руси от монгольского ига. Но в конце жизни Ивана III Менгли изменил свою политику относительно Московского государства и начал дружить с Литвой, а с Василия III и преемника Менгли Муххамед Гирея I началась продолжительная и непрерывная борьба Крымского ханства с Москвой и Литвой, смотря по тому когда та или другая были ему выгоднее. Опустошительные набеги татар на русские пределы особенно часты были в XVI столетии. Их было более 20, средним числом один в пять лет, не считая мелких, почти ежегодных нашествий, "охоты за людьми", как называет их проф. М.Н. Бережков. И русским и полякам приходилось откупаться от татар деньгами и другими "поминками", в сущности данью. Обыкновенно крымцы в этих походах доходили до р.

Размещено на реф.рф

Оки, но иногда достигали до самой Москвы и возвращались домой с богатой добычей и громадным числом пленных. Русское государство, с своей стороны, защищалось сооружением крепостей и постепенным продвижением к югу, а иногда и ответными походами на Крым. Чтобы обеспечить Крыму прямое престолонаследие, Менгли Гирей учредил сан калги, заместителя хана, но в сущности это было только почетное звание, а престол замещался по выбору турецкого султана и Порты и с возможным соблюдением родового старшинства.

Ханская власть в Крыму сделалась отражением власти султана, хотя условия зависимости ханов от султанов никогда не были формулированы каким-либо актом или письменным трактатом и держались больше на обычае. При Менгли определилась и инвеститура султана, состоявшая в облачении (халате), почетной сабле и султане (сургуч) к чалме. Новонареченного хана всегда сопровождал в Крым почетный конвой из турецких войск, державших себя обыкновенно грубо и дерзко. Более энергичные ханы старались, по возможности, ослабить свою зависимость от Турции, не подчинялись требованиям Порты, но это удавалось им редко: при малейшем непослушании всегда было угрозой смещение с престола и замена другим лицом из числа нескольких десятков представителей рода Гиреев, обычно находившихся в Стамбуле как бы в виде заложников. Отсюда произошла двойственность политики Крыма, - с одной стороны, национально - татарских стремлений, с другой - посторонних, внешних требований, - и во внутренней жизни и в международной политике. Султан величал себя "падишахом Дешти-Кипчака, Кафы, Крыма и Дагестана", а со стороны хана требовалось, в ответ на внешний почет и благоволение, раболепство и безусловное исполнение повелений султана. Ханы называли себя "рабами престола его величества владыки века" , покорными слугами его и т.д. Во время пятничной хутьбы (моления) возглашалась сначала молитва за султана, а потом за хана. Власть хана ослаблялась беями (карачеями), потомками древних родоначальников, имевшими громадное влияние на внутренние дела ханства и правление хана. Это были Ширины, Барыны, Аргины, Яшлавы (Сулешевы) и Мансуры.

Преемник Мухаммеда 1-го Саадет I (1523-32) хотел сделать крымских татар народом оседлым, но они отнеслись к этому с явным несочувствием и даже презрением. Он правил благодушно и справедливо, но недолго. После него хан Сахыб I (1532-50) задумал некоторые преобразования - развитие земледелия и оседлой жизни. Он же учредил штат капы - куллу (капы - халки), на подобие турецких янычар, и сейменов - наемные войска, в противоположность татарскому ополчению, ходившему на войну "из любви к Богу". К соседям он относился чванно и самоуверенно, но поход его на Москву был неудачен. Ему приписывается прорытие рва через Перекопский перешеек. Он же увеличил число знатных родов в Крыму присоединением к ним Сиджуетов и Мансуров. Следующий хан Девлет I (1551-77) мечтал собственными силами восстановить величие татар и вел постоянные войны с Иваном Грозным, тщетно добиваясь возвращения Казани и Астрахани. Для осуществления этой цели он с готовностью принял предложение Турции о соединении Волги и Дона каналом. Он не достиг своей цели, но нашествием на Россию и взятием Москвы, при чем погибло до 800000 человек и взято в плен 50 000, заставил Ивана IV дать обязательство, по примеру Польши, уплачивать ежегодно в определенный срок дань (поминки, пошлины, жалование) Крымскому хану деньгами, мехами, шубами и пр.

Размещено на реф.рф

по присланному наперед списку членов семьи хана и вельмож его. Но после него сила Крыма стала падать. Эти ханы заботились о привлечении в Крым новых кочевников и оседании их здесь, таким образом населен был присивашский район и степи к северу от перешейка.

После Мухаммеда II Жирного (Семиз), учредившего звание нуреддына, как бы второго наследника ханства и Ислама II, приказавшего в угоду туркам, произносить на хутьбе (пятничном молении) свое имя после имени султана, чего раньше не было и чем унижено было достоинство хана из следующих ханов выделялся Гази II, по прозвищу Бора (Буря) (1588 - 1608) человек умный, талантливый, поэт и музыкант. От него осталось собрание стихотворений "Гель-ве-бюль-бюль" (Роза и соловей). Воспевал он в стихах также вино и кофе. Но все это не мешало ему быть человеком очень жестоким, что сказалось в убийстве хана Фетх-Гирея и истреблении всей его семьи. И он пытался поддержать независимость ханства введением прямого престолонаследия, на что не согласилась Порта и учредил должность баш-аги, вроде великого визиря или ближнего боярина.

В начале XVII в. бесцветно и печально было царствование Джаныбека (1610-22, 27-35), человека способного, но ленивого, всецело преданного воле Турции и покорного исполнителя желаний карачеев. Все оно прошло в войнах с Россией и казаками, которые опустошили Крым под руководством гетмана Сагайдачного. Соперником его был Муххамед II (1577-84), данный хан возвел в нуреддыны Чобан-Гирея, сына Фетх-Гирея от пленной польки будто бы Потоцкой, но не признанной ею за своего сына. От него произошла линия Чобан-Гиреев или Гиреев-пастухов, один из представителей которых Аадиль был на ханском престоле (1665-70).

В половине XVII ст. у Крымцев были большие затруднения и борьба с ногайцами, предводитель которых Кантемир добивался усиления своего влияния в Крыму и не подчинялся хану. Из ханов в это время выделялся Ислям III (1644 - 1654), правление которого было одним из лучших. Он держал себя самостоятельно по отношению к Турции, во внешней политике был решителен и настойчив. Но и данный хан следовал принципу "давать народу средства насчет неверных".

В это время во всей силе выдвинулся малороссийский вопрос. Богдан Хмельницкий до присоединения Малороссии к Московскому государству обращался за помощью против поляков к Крымскому хану и Оттоманской Порте, был с сыном Тимофеем в Бахчисарае и на аудиенции у хана, произнес по-татарски речь, в которой обещал союз и дружбу казаков за помощь против Польши. Ислям согласился на эту помощь, но дружба с Богданом была непродолжительна; татары совершали набеги на московские украины, причем доставалось и казакам, а казаки, донские и запорожские, спускались в море и опустошали татарские и турецкие земли. Наконец хан собрался в поход на Польшу. Турция была слаба, и султан не мог воспретить хану совершать походы на Польшу, с которой был в союзе. Война с Польшей сначала была счастливая, а потом несчастная для Богдана Хмельницкого, заставила его обратиться к Москве. Татары, помогая ему производили в Польше и Малороссии большие опустошения, а Ислям в интересах Крыма соблюдал политическое равновесие и не давал усилиться ни полякам, ни русским. После присоединения Малороссии к Московскому государству он сделался союзником Польши, равно как и преемник его Мухаммед IV (1642-44, 54-65), грубо относившийся к России и причинивший ей много бед. Это враждебное отношение к России объясняется (в значительной степени) и лукавой политикой Хмельницкого, и нападениями на Крым казаков, и борьбой между Москвой и Польшей.

Преемник Хмельницкого Выговский был сторонником Польши и завел с ханом сношения, направленные против Москвы и окончившиеся открытой изменой его и Юрия Хмельницкого, сына Богдана. В сражениях под Конотопом и Чудновом произошло ужасное поражение русских. Воевода В.Б. Шереметьев был взят в плен татарами, в котором находился 20 лет, томясь в Чуфут-Кале. В 1667 ᴦ. было заключено Андрусовское перемирие на 13,5 лет. В 1675 ᴦ. атаман Серко произвел нападение на Крым и вывел из него 7000 христиан.

В последующее время большой интерес вызывает четырехкратное царствование в Крыму хана Селима I (1670-77, 84-98, 1702, 1703-4). Это был самый замечательный из Крымских ханов, умный правитель, хороший, не властолюбивый, снисходительный и практичный человек. В 1677 ᴦ. началась война России с Турцией, славная для России и очень смутившая Селима, боявшегося ее могущества. Гетман Дорошенко, несмотря на помощь Турции и Крыма был разбит и сдал крепость Чигирин, но преемник Селима, хан Мурад (1677-83) уведомил Порту, что русские замышляют новую войну, которая и началась в 1682 ᴦ. и привела к поражению турок под Веной польским королем Яном Собесским. Виновником этого поражения признали хана Мурада, и он был свергнут. Это был хороший хан, не любивший военного дела и много занимавшийся внутренними делами ханства, между прочим развитием в Крыму земледелия. Он поддерживал мирные отношения с Россией и держал себя самостоятельно по отношению к Турции.

На ханский престол вторично сел Селим. Наступило для Крыма трудное время. Россия становилась все сильнее и в ней усиливалось чувство национального достоинства и чести. Западная Европа подбивала ее отнять у Порты Крым, ее правую руку и Селим сообщил в Турцию, что Россия стремится в Крым Ян Собесский уступил ей Киев, но выговорил за это союз в войне против турок и татар, в исполнение которого состоялось два похода на Крым кн. В.В. Голицына, в 1687 и 1689 ᴦ.ᴦ. Оба они были неудачны, но отвлекли татар от помощи туркам в Венгрии. Только счастливо отделавшись от русских и получив оставленную ими у Перекопа хорошую добычу, Селим пошел на помощь туркам, одержал победу над австрийцами, взял много добычи и пленных, за что удостоился больших почестей от Порты и был на высоте своей славы. Татары требовали его возвращения в Крым для защиты от русских и поляков, но Селим просил Порту избавить его от престола ввиду его старости. Просьба его была уважена, но не нужнолго. Побывав во время второго перерыва своего правления в Мекке и получив прозвище Эльхадж, он снова сел на престол в 1692 ᴦ., но не был прельщен этой честью, хорошо зная положение Турции, которая сама нуждалась в поддержке Крыма. Приняв участие в войне с Австрией, Селим приехал в Крым, но получил приказ снова отправляться на театр военных действий. Крымцы запротестовали против отъезда хана, боясь нового нападения русских, и послали только десятитысячный вспомогательный отряд.

Между тем в начале 1695 ᴦ. Петр Великий двинулся на Азов; на Азовском море появились русские корабли, и татары боялись вторжения русских в Крым. Началась осада Азова русскими, а крымцы стали укреплять Перекоп. Все население Крыма встало на ноги. По требованию крымцев Селим вернулся из турецкого театра военных действий, а в турецкий лагерь отправил своих сыновей, вернувшихся из-под Азова, в защите которого татары принимали участие. Татары умоляли о помощи Порту, просили ее и в Персии. Наконец Азов пал, хан с сыновьями вернулся в Крым, на который в это время стали нападать калмыки и ногайцы. Война с Турцией окончилась миром в Карловицах в 1698 ᴦ., при заключении которого русские, уже переставшие платить хану поминки, требовали, чтобы татары обязались прекратить набеги на русские земли, за что сами обязались не восстановлять крепости Азова (потерянного Россией после неудачного Прутского похода Петра В.) и не сооружать близ него новых крепостей. Но татары не соблюдали договора, почему и русские сочли себя в праве укрепить Азов и завели здесь флот, что было большим ударом турецкому господству на Черном море. Селим просил отставки и получил ее. Но сейчас же после этого начались междоусобья между его сыновьями и после непродолжительного царствования одного из них (Девлета II) Селим в 1703 ᴦ. сел в четвертый раз на престол и при помощи турок построил крепость Еникале для защиты Керченского пролива. Это было последним его делом для Крыма. В 1704 ᴦ. он умер 73 лет от роду.

Крым в XVI-XVII вв. - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Крым в XVI-XVII вв." 2017, 2018.

Глава 13. КРЫМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. XVIII - XIX ВЕКА.

По указу императора Александра I от 8 октября 1802 года Новороссийская губерния была разделена на Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую. В Таврическую губернию вошли Крымский полуостров, Днепровский, Мелитопольский и Фанагорийский уезды Новороссийской губернии. Фанагорийекий уезд при этом был переименован в Тмутараканский, и в 1820 году передан в управление Кавказского края. В 1837 году в Крыму появился Ялтинский уезд, выделенный из Симферопольского.

Главным занятием крымских татар на полуострове в начале XIX века было скотоводство. Разводили лошадей, коров, волов, коз и овец. Земледелие являлось второстепенным видом деятельности. В предгорьях и у моря процветало садоводство, пчеловодство и виноградарство. Крымский мед в больших количествах вывозился из страны, особенно в Турцию. В связи с тем, что Коран запрешает мусульманам пить вино, в Крыму разводили, в основном, столовые сорта винограда. В 1804 году в Судаке, а в 1828 году в Магараче под Ялтой открылись казенные учебные заведения виноделия и виноградарства. Было издано несколько указов, предоставлявших льготы лицам, занимавшимся садоводством и виноградарством, им бесплатно передавались в потомственное владение казенные земли. В 1848 году в Крыму было произведено 716 000 ведер вина. Большое количество шерсти тонкорунных овец шло на экспорт. К середине XIX столетия в Крыму насчитывалось двенадцать суконных фабрик. В это же время значительно увеличилось производство зерна и табака. В первой половине XIX века в Крыму ежегодно добывалось от 5 до 15 миллионов пудов соли, которая вывозилась как во внутренние районы Российской империи, так и за границу. Ежегодно вывозилось также до 12 миллионов пудов красной рыбы. Началось изучение крымских полезных ископаемых. К 1828 году на Крымском полуострове было 64 предприятия обрабатывающей промышленности, к 1849 году - 114. Особенно ценились крымские сафьяны. На крупнейших казенных верфях Севастополя строились военные корабли. На частных верфях Ялты, Алушты, Мисхора, Гурзуфа, Феодосии строились торговые и небольшие суда для прибрежного плавания.

В 1811 году был открыт Феодосийский исторический музей, в 1825 году - Керченский исторический музей. В 1812 году в Симферополе открылась мужская гимназия. В том же году ученым-ботаником Христианом Христиановичем Стевеном на южном берегу Крыма у деревни Никита был основан Никитский ботанический сад.

В начале XIX века в Крым ездили из Москвы Волгой до Царицына, Доном до Ростова, Азовским морем до Керчи. В 1826 году была построена дорога от Симферополя до Алушты, в 1837 году продолженная до Ялты, а в 1848 году - до Севастополя. В 1848 году на границе Южного берега Крыма и северного склона гор сооружены Байдарские ворота.

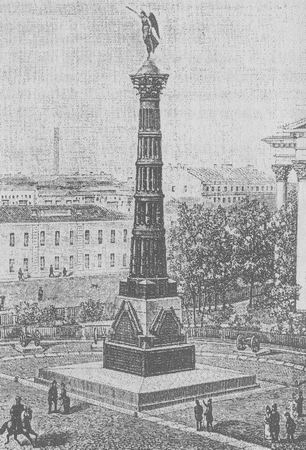

Музей Тотлебена в Севастополе

В справочнике Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел 1865 года «Списки населенных мест Российской империи - Таврическая губерния» изложено начало истории Крыма в составе Российской империи:

«На полуострове администрации предстояло еще больше забот, надлежало устраивать разоренные или пришедшие в упадок во время его подчинения города, заселять сельбища и образовывать из татар русских граждан. Про упадок городов говорит ясно то обстоятельство, что в Евпатории в конце прошлого века числилось только 900 домов, в Бахчисарае 1500, а в Карасубазаре вместо прежних 6000 было несколько более 2000. Про Феодосию, при учреждении ее градоначальством, в 1803 году, само правительство высказало, что «город сей из цветущего состояния, даже при турецком владении, ныне одним, так сказать именем, существует». Все вообще города получили значительные льготы. В Феодосии, Евпатории и Керчи были учреждены порты, для развития торговли сюда вызывались иностранные поселенцы, из которых большинство принадлежало грекам. Одновременно с учреждением порта в Керчи, в 1821 году, было образовано Керчь-Еникольское градоначальство, а Феодосийское в 1829 году закрыто. Севастополь, отнесенный в 1826 году к первоклассным крепостям, был исключительно военно-морским городом и не производил непосредственно заграничной торговли. Бахчисарай остался чисто татарским городом, Старый Крым - армянским. Карасубазар имеет также азиатский тип, но здесь татары живут вместе с армянами и караимами; наконец Симферополь, как центр управления, сделался действительно сборным пунктом всех народностей, населяющих губернию.

Число переселенцев в сельбища было незначительно. К первым сельским поселенцам на полуострове, образованным правительством, принадлежит водворение в Балаклаве и ее окрестностях греков, состоящих в Албанском войске. Войско это, под именем греческого, сформировалось в 1769 году, по вызову графа Орлова, начальствовавшего нашим флотом в Средиземном море, из архипелагских греков и действовало вместе с эскадрой против турок. По заключению Кучук-Кайнарджийского мира, архипелажцы были переселены в Керчь, Еникале и Таганрог, а после подчинения полуострова переведены, по распоряжению Потемкина, на вышеуказанные места для надзора за южным берегом, от Севастополя до Феодосии и защиты его; во время второй турецкой войны греки эти главным образом содействовали к усмирению горных татар.

Южная стороны Севастополя, бульвар и памятник Казарскому

Что касается до раздачи земель русским владельцам, то в первое время она производилась без всякого порядка, и не обращалось внимания на то, что многие из новых владелцев, получив земли, оставляли их на произвол судьбы, притом, не были определены точно границы между помещичьими землями и татарскими, отчего возникло огромное количество тяжб. Повинности татар за пользование помещичьими землями по прежнему были незначительны: они состояли обыкновенно в десятине с хлеба и сена и в отбывании нескольких дней в году в пользу помещика. Казенные подати назначены были небольшие, и татары вместе с армянами, караимами и греками освобождены от рекрутчины.

Русские поселения первоначально основывались или близ городов, или на трактах между ними. Но вообще русских сельбищ было не много, и число наших поселян на полуострове, ко времени крымской войны, представляло не более 15000 обоего пола. Одновременно с учреждением немецких колоний на материке, немцы явились и в Крым. В 1805 году они образовали в Симферопольском уезде три колонии: Нейзац, Фриденталь и Розенталь, и три в Феодосийском: Геильбрун, Судак и Герценберг. В ту же пору возникли три болгарских колонии: Балта-Чокрак в Симферопольском уезде, Кышлав и Старый Крым в Феодосийском. Все колонии устроились на хороших землях и, благодаря еще трудолюбию переселенцев, дошли до цветущего положения.

Устроение южного берега, проведение по нему шоссе, относится к 30-м годам, ко времени генерал-губернаторства князя Воронцова, постоянно заботившегося об том, чтобы оживить край и ввести в нем правильное хозяйство. Вследствие большого заселения южного берега, в 1838 году был образован здесь Ялтинский уезд и Ялта из селения обращена в город.

В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов, выселение (татар - A.A. ) приняло огромные размеры: татары массами просто бежали к туркам, бросая свое хозяйство. К 1863 году, когда кончилось выселение, цифра ушедших с полуострова простиралась, по сведениям местного статистического комитета, до 141667 обоего пола; как в первый уход татар, большинство принадлежало горным, так теперь почти исключительно выселялись одни степные. Причины этого ухода еще не достаточно уяснены, остается только заметить, что здесь были и какие-то возродившиеся надежды на Турцию, имевшие отчасти религиозный характер и вместе ложный страх, что татар будут преследовать за их образ действий во время войны.

Одновременно с этим выселением, министерство государственных имуществ сделало вызов государственным крестьянам внутренних губерний к переселению в Таврический край, и сюда явились также болгары из отошедшей к Молдавии, по Парижскому трактату, части Бессарабии, и малороссияне и великороссияне из Молдавии и северо-восточной части Турции. Новые поселенцы водворялись, как на опустелых казенных землях, так и на излишних участках старых русских селений, переселение это началось собственно с 1858 года. Русских поселенцев государственных крестьян внутренних губерний к началу 1863 года, по сведениям министерства государственных имуществ было всего в губернию 29246. Малороссиян и великороссиян из Молдавии и Турции, к 1863 году в губернии считалось всего 7797 обоего пола. Болгар переселилось 17704 обоего пола. Тогда же в трех колониях Перекопского уезда водворились чехи из Богемии в числе всего 615 обоего пола. Население Таврической губернии в начале 1864 года состояло из 303001 мужского и 272350 женского пола, и всего 575351 обоего пола, живших в 2006 поселениях с 89775 дворами. В 1863 году в Таврической губернии были города: губернский Симферополь, Бахчисарай, Карасубазар, уездный город Днепровского уезда Алешки, уездный Бердянск, Ногайск, Орехов, уездный город Евпатория, уездные Мелитополь и Перекоп, Армянский Базар, уездный город Ялта, Балаклава, уездный город Феодосия, Старый Крым, Севастополь, Керчь и Еникале. Уезды - Симферопольский, Бердянский, Днепровский, Евпаторийский, Мелитопольский, Перекопский, Ялтинский, Феодосийский и Керчь-Еникольский. В городах полуострова проживает 85702 обоего пола, в уездах - 111171. Итого на полуострове проживает 196873 обоего пола.

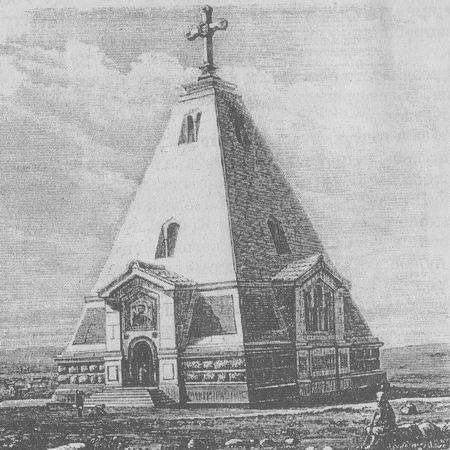

Внутренность церкви близ Севастополя

В Крымской степи более всего занимаются разведением простых или толстошерстных овец и выволочкой из озер соли, которая составляет главный предмет отпуска из губернии внутрь России. На северном склоне гор экономическая деятельность сосредотачивается на садоводстве и виноделии и, наконец, на южном берегу положительно господствует виноделие, за которым главное место принадлежит разведению волошских орехов, называемых у нас грецкими. Лучшие вина выделываются на южном берегу, от Алушты до Ласпи. Число сортов крымского винограда очень велико, немаловажное значение имеет также продажа самого винограда, который идет подобно вину, по большей части в Москву и Харьков, сюда же везутся преимущественно крымские яблоки и груши».

Развитие Крымского полуостова приостановила Крымская, или как ее называли в Европе, Восточная война.

В 1853 году российский император Николай I предложил Великобритании разделить владения ослабевшей Турции. Получив отказ, он решил сам захватить черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Российская империя объявила Турции войну.

18 ноября 1853 года русская эскадра адмирала Павла Нахимова в Синопской бухте уничтожила турецкий флот. Это послужило для Англии и Франции поводом ввести свои эскадры в Черное море и объявить войну России. Союзники - Англия и Франция - высадили десант в количестве шестидесяти тысяч человек в Крыму, вблизи Евпатории и, после сражения на реке Альме с тридцатитысячной русской армией А. С. Меньшикова, не представлявшей для них особой опасности в военно-техническом отношении благодаря промышленной и технической отсталости Николаевской империи, несмотря на традиционный героизм русского солдата, подошли к Севастополю - главной базе российского флата на Черном море. Сухопутная армия ушла к Бахчисараю, оставив Севастополь один на один с экспедиционным союзническим корпусом.

Бульвар и сад в Севастополе

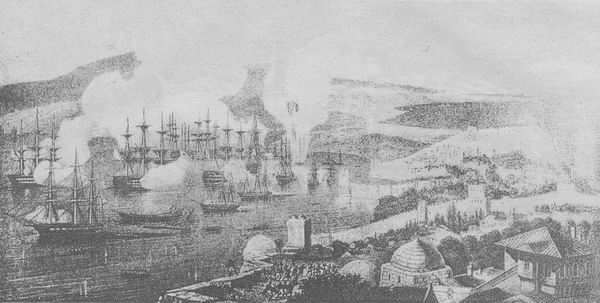

Синопское сражение

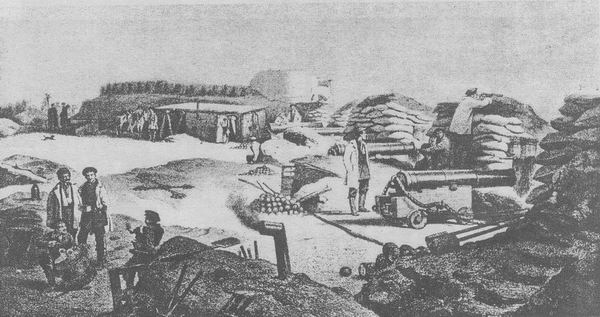

Внутренний вид одного из бастионов Малахова кургана

Затопив на рейде Севастополя устаревшие парусные суда и таким образом обезопасив город с моря, хозяевами которого стали пароходы англичан и французов, не нуждавшиеся в парусах, и сняв с русских кораблей двадцать две тысячи моряков, адмиралы Корнилов и Нахимов с военным инженером Тотлебеном в течение двух недель смогли окружить Севастополь земляными укреплениями и бастионами.

Памятник на могиле русских воинов в Севастополе

После трехдневной бомбардировки Севастополя 5 - 7 октября 1854 года англо-французские войска перешли к осаде города, продолжавшейся понти год, до 17 августа 1855 года, когда потеряв адмиралов Корнилова, Истомина, Нахимова, оставив Малахов курган, являвшийся господствующей позицией над Севастополем, остатки двадцатидвухтысячного русского гарнизона, взорвав бастионы, ушли на северную сторону Севастопольской бухты, сократив англо-французский экспедиционный корпус, постоянно получавший подкрепления, на семьдесят три тысячи человек.

17 марта 1856 года в Париже был подписан мирный договор, по которому, благодаря разногласиям между Англией и Францией, облегчившим задачу русской дипломатии, Россия потеряла только дельту Дуная, Южную Бессарабию и право держать флот на Черном море. После разгрома Франции в войне с бисмарковской Германией в 1871 году Российская империя отменила унизительные статьи Парижского договора, запрещавшие ей держать флот и укрепления на Черном море.

В результате Крымской войны полуостров пришел в запустение, более трехсот разрушенных поселков было покинуто населением.

В 1874 году из Александровска (ныне Запорожье) в Симферополь была проложена железная дорога, продолженная до Севастополя. В 1892 году началось движение по железной дороге Джанкой-Керчь, что привело к значительному ускорению экономического развития Крыма. К началу XX столетия из Крымского полуострова ежегодно вывозилось 25 миллионов пудов хлеба. В это же время, особенно после покупки в 1860 году Ливадии царской фамилией, Крым превратился в полуостров-курорт. На южном берегу Крыма стала отдыхать высшая российская знать, для которой были построены великолепный дворцы в Массандре, Ливадии, Мисхоре.

В Крыму традиционно развивали виноградарство, виноделие, плодоводство, табаководство, животноводство (скотоводство, овцеводство, коневодство, каракулеводство, пчеловодство), шелководство, возделывали эфиромасличные культуры. Земледелие стало преобладающим занятием крымского населения. К 1890-м годам посевы зерновых занимали 220000 десятин земли. По 5000 десятин занимали сады и виноградники. Половину крымской земли имели помещики, 10% - крестьянские общины, 10% - крестьяне-собственники, остальные земли принадлежали государству и церкви.

Симферополь и перевал через Ялту

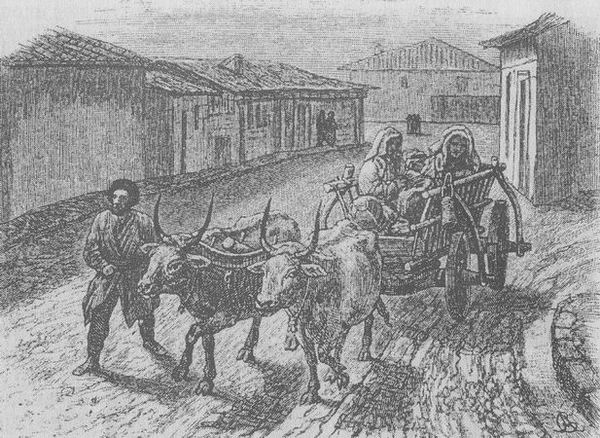

Чумацкая езда

Чумацкая упряжка

Во второй половине XVIII века в Крыму широко развернулись систематические археологические исследования. В 1871 году по инициативе H. H. Миклухо-Маклая в Севастополе создана научно-исследовательская биологическая станция.

По переписи 1897 года в Крыму жило 186000 крымских татар. Общее население полуострова достигало полумиллиона человек, проживавших в двенадцати городах и 2500 населенных пунктах.

К концу XIX века Таврическая губерния состояла из Бердянского, Днепровского, Перекопского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского уездов. Центром губернии был город Симферополь.

Малоазиатский полуостров, на котором расположена основная часть современной Турции, принадлежит к числу древних очагов зарождения и развития человеческой культуры (стоянки элохи неолита — Хацилар, Мерсин, Четал-Куюк). Начиная со II тысячелетия до н. э. Малая Азия входила составной частью в Хеттское государство, Мидию, Иран, державу Александра Македонского, Рим. С IV по XI век она была одной из провинций Византии. В XI веке на полуостров стали проникать тюрские кочевые племена огузов, основавшие на отвоеванных у Византийской империи и населенных греками, армянами, грузинами и арабами землях государство Сельджукидов. После победы в 1071 году при Манцикерте над войском византийского императора Романа IV турки-сельджуки в течение 10 лет захватили всю Малую Азию. Переселение тюрских племен с востока на запад продолжалось и в последующие века. Под ударами монголов Сельджукское государство распалось на отдельные княжества, среди которых на рубеже XIII — XIV веков выделилось Османское княжество, названное так по имени основателя правящей династии Османа. Вождь туркменов племени кайы Эртогрул получил от сельджукского султана Ала ад-Дина Кей-Кубада I в качестве удела земли в Малой Азии. Со смертью вождя Эртогрула султан Ала ад-Дин Кей-Кубад III утвердил за его сыном Османом (1258 — 1324 годы) удел и княжеское звание, пожаловав ему знаки достоинства: саблю, знамя, барабан и бунчук. По имени Османа и стало называться княжество (бейлик), ставшее в 1299 году независимым, а сам Осман именовался султаном. Сын Османа Орхан (1324 — 1360 годы) завоевал всю северо-западную часть Малой Азии до Мраморного и Черного морей.

В 1354 году османами был захвачен город Галлиполи — укрепленный пункт на европейском берегу Дарданельского пролива. Этот город — Гелиболу, являлся ключом к завоеванию Балкан. В 1386 году была взята София, в 1389 году на Косовом поле разгромлены войска Сербии. В течение XIV — XVI веков османские султаны, ставшие именоваться к тому же и халифами — духовными главами мусульман всего мира, подчинили себе множество стран и народов. Балканский полуостров, Придунавье и побережье Черного моря в Европе; арабские страны Сирия, Палестина, Ирак, Хиджас (с его священными городами Меккой и Мединой, что дало возможность турецким султанам объявить себя халифами), Йемен, часть Армении и Курдистана в Азии; Египет, Триполи, Тунис, побережье Красного моря в Афрмке — все это была османская империя, или как турки называли себя — Оттоманская Порта. Центр госудаства турок (так называло себя население османского государства) находился в Анатолии. 29 мая 1453 года турки штурмом взяли Константинополь, и султан Мехмед II перенес туда свою столицу, переименовав город в Истанбул. Затем были завоеваны Афины, греческое княжество Морея. В 1461 году Мехмед II занял последний независимый осколок Византийской империи — Трапезунд. Впоследствии Турцией были захвачены часть Грузии и Армении, часть Ирана, во второй половине XVII века Турция воевала с Польшей и Россией с целью захвата Украины.

После разгрома генуэзцев и захвата южного берега Крыма турками в 1475 году Крымское ханство попало в зависимость от Турции и было обязано согласовывать свою внешнюю политику с политикой Оттоманской Порты, а главной обязанностью Крымского ханства по отношению к своему сюзерену было участие татарских войск в завоевательных походах Османского государства. К тому времени Турция представляла собой военно-бюрократическое образование. Окружение султана составляли белые евнухи, обучавшие янычар, черные евнухи — наблюдавшие гарем и контролировавшие доступ к султану, и великий визирь, подчинявшийся только султану и управлявший всей империей и ее войсками. Главными сановниками страны были — командующий флотом, войсковые судьи, начальник канцелярии, казначей, начальники провинций империи — бейлербеи. С XVII века государство вместо дивана-совета султана управлялось диваном визиря, называвшимся Высокой Портой. Дальше шли командующие янычарами, артиллерией и конницей, интенданты, начальники городских служб Стамбула, монетного двора, евнухи. Бейлербеи и правители округов имели свои советы, свои войска. Наделы (тимары) были наследственными, их владельцы составляли особый слой общества — тимариотов. Каждый тимариот должен был, при необходимости, выставлять одного воина на каждые 30 дукатов дохода от своего надела. В округах руководили судьи-кади и казначеи. Эта система просуществовала до середины XIX века. Русский историк В. Д. Смирнов писал: «Вся дальнейшая политическая история Крымского ханства со времени утверждения над ним Оттоманской Порты складывалась и протекала при постоянном действии двух начал — местного, национально-татарского, стремившегося к полной самостоятельности и самобытности, и внешнего, постороннего, турецко-османского, старавшегося с возможно меньшими для себя хлопотами и затруднениями сохранить за собой верховенство над Крымом в чисто политических видах международного свойства».

XVI век для России был веком кровопролитной борьбы русского народа,

отстоявшего свою государственную независимость в ходе многочисленных войн. В

течение XVI века Россия семь раз воевала с Ливонией, Польшей и Литвой, трижды

со Швецией, — каждый второй год столетия был военный.

Основные проблемы, вставшие перед Россией в XVI веке, были проблема

балтийская, польско-литовская, проблема Турции, Казани, Астрахани и Крыма.

Решение этих проблем требовало денег, сильного войска, развитых ремесел. Именно

в этот период была создана русская регулярная армия, отлажена ее организация,

стратегия и тактика, создано новое вооружение. Основными стратегическими

задачами русского войска явлились активная оборона границ страны от вражеских

нападений, обеспечение возврата исконно русских земель, захваченных Литвой,

Ливонией и Швецией, завоевание выходов к берегам Балтийского и Каспийского

морей. России пришлось отстаивать и свое политическое существование. Решение

этих проблем было закончено во время царствования Екатерины П. Но начало было

положено именно тогда, когда Московское госудаство смогло отстоять свою

независимость от объединенного удара Польши, Литвы, Швеции, Турции и татарских

ханств.

Профессор Московского университета Н. А. Смирнов писал в книге «Россия и

Турция в XVI — XVII веках», изданной в Москве в 1946 году:

«Все документы единогласно говорят о том, что в XVI веке имела место

длительная и упорная борьба русского народа с турецким нашествием на русскую

землю, с нашествием, которое шло со стороны Черного и Азовского морей.

Турецкое наступление на Русское государство в XVI — XVII веках проходило по

трем основным направлениям: через Молдавию и Валахию на украинскую землю, через

Крым, в лице крымского хана, на центральные районы государства, и через Черное

море, устье Дона и Азов на Поволжье и юго-восточные окраины государства».

После набега-нашествия и сожжения Москвы 1571 года, ставшего самым удачным

для Крымского ханства в XVI веке, Девлет Гирей запоздало решил стать вторым

Батыем. Вместе с турецким султаном он надеялся захватить и отделить от

Московского царства среднее и нижнее Поволжье — бывшие Казанские и Астраханские

ханства — и восстановить зависимость Москвы от татар, теперь уже крымских —

турецких вассалов. 30 июля 1572 года у селения Молоди под Серпуховом, в 60

километрах от Москвы, началось пятидневное сражение, ставшее в один ряд с

Куликовской и Полтавской битвами, Бородинским сражением. Московское царство,

практически раздавленное властью правнука Мамая царя Ивана Грозного, в случае

поражения опять могло потерять свою независимость, завоеванную в тяжелейшей

многолетней борьбе.

Что ждало впереди Россию — потеря государственности или сохранение

независимости?

Ответ дали русские воины.

Из Москвы на юг вели четыре дороги. Главной была дорога на Серпухов,

называвшаяся Крымской дорогой — кратчайший путь в Крым. У селения Подол —

нынешнего Подольска, Крымская дорога пересекала реку Пахру и шла через погост

Воскресения на Молодях к первому яму, находившемуся у реки Лопасни. Расстояние

между ямами было 35 — 40 верст, что составляло один обычный перегон ямской

гоньбы, не требововший смены лошадей. Через Рязань на Дон ездили по Каширской и

Коломенской дорогам. Основными населенными пунктами в подмосковных землях были

городки, погосты, села и деревни. Городки обычно укреплялись земляным валом и

частоколом. В них в случае опасности отсиживалось большинство местного