660 ЛЕТ ВМЕСТЕ И 50 ЛЕТ ЛЖИ

«Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумнымхазарам…» Обычно именно этими пушкинскими строками ограничивается всезнакомство современных россиян с историей русско-хазарских взаимоотношений,насчитывающей примерно 500 лет.

Почему так случилось? Для того, чтобы понять это, нам нужнопрежде всего вспомнить о том, каковы же были эти отношения.

ХАЗАРЫ И РУСЬ

Хазарский каганат был гигантским государством, занимавшим все СеверноеПричерноморье, большую часть Крыма Приазовье, Северный Кавказ Нижнее Поволжье иПрикаспийское Заволжье. В результате многочисленных военных сражений Хазария превратиласьв одну из могущественнейших держав того времени. Во власти хазар оказались важнейшиеторговые пути Восточной Европы: Великий Волжский путь, путь «из Варяг в греки»,Великий шелковый путь из Азии в Европу. Хазарам удалось остановить арабское нашествиена Восточную Европу и несколько столетий сдерживать рвавшихся на запад кочевников.Огромная дань, собираемая с многочисленных покоренных народов, обеспечивала процветаниеи благополучие этого государства. Этнически Хазария представляла из себя конгломераттюркских и финно-угорских народов, ведших полукочевой образ жизни. Зимой хазарыпроживали в городах, в теплое же время года кочевали и обрабатывали землю, а такжеустраивали регулярные набеги на соседей.

Во главе хазарского государства стоял каган, происходивший из династииАшина. Власть его держалась на военной силе и на глубочайшем народном почитании.В глазах простых язычников-хазар каган был олицетворением Б-жественной силы. Онимел 25 жен из дочерей правителей и народов, подвластных хазарам, и еще 60 наложниц.Каган являлся неким залогом благополучия государства. В случае серьезной военнойопасности хазары выводили перед противником своего кагана, один вид которого, каксчиталось, мог обратить врага в бегство.

Правда, при каком-либо несчастье – военном поражении, засухе, голоде– знать и народ могли потребовать смерти кагана, так как бедствие напрямую связывалосьс ослаблением его духовной мощи. Постепенно власть кагана слабела, он все болеестановился «священным царем», чьи действия были скованы многочисленными табу.

Примерно в IX веке в Хазарии реальная власть переходит к правителюкоторого источники титулуют по-разному – бек, пех, царь. Вскоре появляются заместителии у царя – кундуркаган и джавшигар. Впрочем, некоторые исследователи настаиваютна версии, что это – лишь титулы тех же кагана и царя…

Впервые хазары и славяне столкнулись во второй половине VII века.Это было встречное движение – хазары расширяли свои владения на запад преследуяотступавших протоболгар хана Аспаруха, а славяне колонизировали Подонье. В результатеэтого столкновения, довольно мирного, если судить по данным археологии, часть славянскихплемен начала платить хазарам дань. В числе данников были поляне, северяне, радимичи,вятичи и упоминаемое хазарами таинственное племя «с-л-виюн», которым, возможно,были славяне, жившие в Подонье. Точный размер дани нам неизвестен сохранились различныесведения по этому поводу (беличья шкурка «с дыма», «щеляг от рала»). Однако можнопредположить, что дань была не особенно тяжелой и воспринималась как плата за безопасность,поскольку не зафиксированы попытки славян как-то избавиться от нее. Именно с этимпериодом связаны первые хазарские находки в Поднепровье – в их числе раскопана иставка одного из каганов.

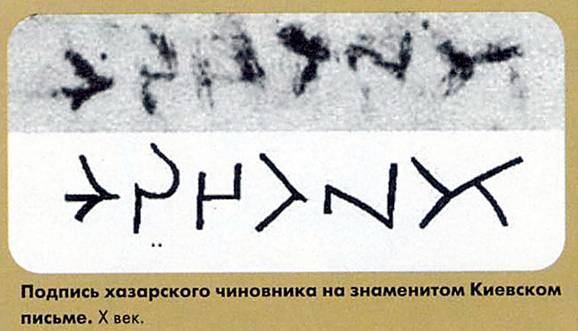

Подобные же отношения сохраняются и после принятия хазарами иудаизма– по разным датировкам это происходило между 740 и 860 годами. В Киеве, бывшем тогдапограничным городом Хазарии, примерно в IX веке возникает еврейская община. Письмоо финансовых злоключениях одного из ее членов, некоего Яакова бар Ханукки, написанноев начале Х века – первый аутентичный документ сообщающий о существовании этого города.Наибольший интерес у исследователей вызвали две из почти десятка подписей под письмом– «Иуда, по прозвищу Северята» (вероятно от племени северян) и «Гостята, сын КабараКогена». Если судить по ним, то среди членов еврейской общины Киева были люди сославянскими именами и прозвищами. Весьма вероятно, что это были даже славяне-прозелиты.В это же время Киев получает второе название – Самбатас. Происхождение этого названиятаково. В Талмуде упоминается загадочная субботняя река Самбатион (или Саббатион),обладающая чудесными свойствами. Эта бурная, перекатывающая камни река совершеннонепреодолима по будним дням, но с наступлением времени субботнего отдыха она затихаети становится спокойной. Евреи, живущиепо одну сторону Самбатиона, не имеют возможности перейти реку, поскольку это былобы нарушением шабоса, и могут лишь переговариваться со своими соплеменниками подругую сторону реки, когда она затихает. Поскольку точное местоположение Самбатионане указывалось, члены окраинной киевской общины отождествили себя с теми самымиблагочестивыми евреями.

Первое же соприкосновение хазар и русов (под именем «русы» я понимаюмногочисленных скандинавов, в основном шведов, устремившихся в тот период на поискиславы и добычи) приходится на начало IX века. Позднейший источник – «Житие СтефанаСурожского» – фиксирует поход «князя русов Бравлина» на крымское побережье. Посколькупуть «из варяг в греки» еще не функционировал, вероятнее всего Бравлин прошел поустановившемуся тогда пути «из варяг в хазары» – через Ладогу, Белоозеро, Волгуи переволоку на Дон. Хазары, занятые в тот момент гражданской войной, вынужденыбыли пропустить русов. В дальнейшем русы и хазары начинают соперничать за контрольнад трансевразийским торговым путем, проходившим через хазарскую столицу Итиль иКиев. В основном по нему курсировали еврейские купцы, которых называли «раданитами»(«знающими пути»). Посольство русов, воспользовавшись тем, что в Хазарии полыхалагражданская война, уже около 838 года прибыло в Константинополь и предложило союзимператору Византии Феофилу правившему в 829 – 842 годах. Однако византийцы предпочлисохранить союз с хазарами, построив для них крепость Саркел, контролировавшую путьпо Дону и волго-донской волок.

Около 860 года из-под хазарского влияния выходит Киев, где обосновываютсярусско-варяжский князь Аскольд (Хаскульд) и его соправитель Дир. По сохранившимсяв летописях глухим упоминаниям можно установить, что это обошлось Аскольду и Дирунедешево – почти 15 лет хазары, используя наемные войска, состоявшие из печенегови так называемых «черных болгар», живших на Кубани, пытались вернуть Киев. Но оноказался потерянным ими навсегда. Примерно в 882 году пришедший с севера князь Олегубивает Аскольда и Дира и захватывает Киев. Обосновавшись на новом месте, он немедленноначинает борьбу за подчинение бывших хазарских данников. Летописец бесстрастно фиксирует:в 884 году «иде Олег на северяне, а победи северяны, и возложи на нь даньлегку, и не даст им козаром дани платити». В следующем, 885 году, Олег подчиняетКиеву радимичей, запрещая им платить дань хазарам: «…не дайте козаром, номне дайте. И взаша Ольгови по щълягу якоже и козаро даяху». Хазары отвечаютна это самой настоящей экономической блокадой. Клады арабских монет, в изобилиивстречающиеся на территории бывшей Киевской Руси, свидетельствуют – примерно в середине80-х годов IX века арабское серебро перестает поступать на Русь. Новые клады появляютсялишь около 920 года. В ответ русы и подчиненные им славянские купцы вынуждены переориентироватьсяна Константинополь. После удачного похода Олега на Византию в 907 году заключаетсямир и договор о дружбе. Отныне караваны русских купцов ежегодно прибывают в столицуВизантии. Рождается путь «из варяг в греки», становящийся основным для торговыхотношений. Кроме того, расцветает лежащая при слиянии Волги и Камы Волжская Булгария,перехватывающая роль основного торгового посредника у Хазарии. Впрочем последняявсе еще остается крупным торговым центром: в Итиль приезжают купцы из многих стран,в том числе и русы, живущие в одном квартале с остальными «сакалиба», – так именовалив Х веке славян и их соседей, например, тех же волжских булгар.

Впрочем, иногда являются не только купцы. Через несколько лет послепохода Олега на Византию, вероятнее всего около 912 года, огромное войско русовчисленностью чуть ли не в 50 000 воинов, требует у хазарского царя пропустить ихк Каспийскому морю, обещая за это половину добычи. Царь (часть историков считает,что это был Вениамин, дед Иосифа – корреспондента Хасдая ибн Шапрута) согласилсяна эти условия, не имея возможности сопротивляться, поскольку против него в тотмомент восстали несколько вассальных правителей. Однако когда русы вернулись и согласнодоговору прислали царю его половину добычи, мусульманская гвардия его, возможно,бывшая в походе во время заключения договора, внезапно возмутилась и потребоваларазрешить ей сразиться с русами. Единственное, что смог сделать царь для своих недавнихсоюзников, – предупредить их об опасности. Однако и это им не помогло – почти всевойско русов было уничтожено в той битве, а остатки добиты волжскими булгарами.

Может статься, именно в той битве нашел свою смерть и князь Олег.Одна из летописных версий о его смерти гласит: умер Олег «за морем» (о возможныхпричинах возникновения нескольких версий смерти этого государственного деятеля мыпоговорим ниже). Долгое время этот эпизод был единственным, омрачавшим отношенияХазарии и Киевской Руси во главе с династией Рюриковичей. Но в конце концов громгрянул, и инициаторами его оказались византийцы, видимо решившие передать званиесвоего главного союзника в регионе кому-то другому. Император Роман Лакапин, узурпировавшийпрестол, решил поднять свою популярность посредством гонений на евреев которых онраспорядился силой принуждать креститься. Со своей стороны хазарский царь Иосиф,похоже, тоже провел акцию в отношении нелояльных, по его мнению, подданных. ТогдаРоман уговорил некоего «царя Русов» Х-л-гу напасть на хазарский город Самкерц, болееизвестный как Тмутаракань. (Это – к вопросу о походе на хазар Вещего Олега.) Местьхазар была воистину страшной. Хазарский полководец Песах, носивший титул, которыйразные исследователи читают как Булшци или «баликчи», во главе большой армии сначаларазорил византийские владения в Крыму, дойдя до Херсона, а затем направился противХ-л-гу. Он принудил последнего не только выдать награбленное, но и отправиться походомна…Романа Лакапина.

Поход этот, состоявшийся в 941 году и более известный как походИгоря Рюриковича, окончился полным провалом: ладьи русов встретили суда, метавшиетак называемый «греческий огонь» – тогдашнее чудо-оружие, и потопили многих из них.Высаженный же на берег десант, разоривший прибрежные провинции Византии, был уничтоженимператорскими войсками. Впрочем, второй поход Игоря, состоявшийся примерно в943 году, окончился более удачно – греки, не доводя дело до столкновения, откупилисьбогатыми дарами.

В те же годы большая армия русов вновь появилась на Каспийскомморе и захватила город Бердаа. Однако восстание местного населения и эпидемии привелик провалу этого похода.

Казалось бы, с момента похода Х-л-гу оказываются окончательноиспорченными отношения русов и Хазарии. Следующее известие о них относится примернок 960 – 961 годам. Хазарский царь Иосиф в письме к придворному еврею кордовскогохалифа Абд-арРахмана III Хасдаю ибн Шапруту категорически утверждает, что воюетс русами и не пускает их проходить через территорию своей страны. «Если бы я оставилих в покое на один час они бы завоевали всю страну исмаильтян, вплоть до Багдада»,– подчеркивает он. Однако этому утверждению противоречат как сведения, сообщаемыесамим Хасдаем, – его письмо Иосифу и ответ последнего проследовали через территориюРуси, – так и многочисленные упоминания авторов обной русской колонии в Итиле. Обедержавы, вероятно, сохраняют взаимный нейтралитет и примериваются к будущей схватке.

Она оказывается связанной с именем князя Святослава Киевского.Большинство исследователей сходятся в том, что основной причиной похода на Хазариюстало стремление киевского князя ликвидировать весьма обременительное хазарскоепосредничество в восточной торговле русов, существенно снижавшее доходы купцов итесно связанной с ними феодальной верхушки Киевской Руси. Так, «Повесть временныхлет» фиксирует под 964 годом: «И иде [Святослав] на Оку реку и на Волгу и налезевятичи и рече вятичемъ: “Кому дань даете?” Они же реша: “Козарамъ по щълягу отрала даемъ”». В записи под 965 годом отмечено: «Иде Святославъ на козары, слышавшеже козары изи доша противу с княземъ своимъ Каганомъ и съступишася биится и бывшебране, одоле Святославъ козаремъ и градъ ихъ Белу Вежу взя. И ясы победи и касогъ».Записсь за 966 год: «Вятичи победи Святославъ и дань на нихъ възложи». Комбинируялетописные упоминания, сведения византийских и арабских авторов и археологическиеданные, можно представить себе следующую картину. Войско русов, пришедшее из Киева,или, возможно, из Новгорода, перезимовало в земле вятичей. В 965 году русы, построивладьи, двинулись вниз по Дону и где-то у Саркела (летописной Белой Вежи) разгромилихазарскую армию. Заняв Саркел и продолжив поход вниз по Дону, Святослав подчинилдонских алан, известных под именем асов-ясов. Выйдя в Азовское море, русы пересеклиего и овладели городами на обоих берегах Керченского пролива, подчинив местное адыгскоенаселение или заключив с ним союз. Таким образом, под контроль киевского князя перешелважный отрезок пути «из славян в хазары» а обременительные пошлины были наверное,снижены хазарами после поражения.

В 966 году Святослав воротился в Киев и более уже никогда не возвращалсяв Подонье, переключив свое внимание на Болгарию. Возвращаясь оттуда, он и погибв 972 году. Таким образом, у Хазарского каганата появился шанс не только выжить,но и вернуть былую мощь.

Но к сожалению, беда никогда не приходит одна. В том же 965 годуна Хазарию с востока нападают гузы. Правитель Хорезма, к которому хазары обратилисьза помощью, потребовал в качестве платы обращение в ислам. Видимо, положение хазарбыло настолько отчаянным, что все они, кроме кагана, согласились переменить верув обмен на помощь. А после того как хорезмийцы отогнали «турок», ислам принял исам каган.

Окончательно могущество Хазарии было повержено в результате походабольшой армии норманнов, около 969 года разорившей земли волжских булгар, буртасови хазар. Поскольку местное население да и арабские географы не очень различали русови викингов то в восточной историографии участников этого похода обозначали как«русийи».

Выдающийся арабский географ и путешественник Ибн Хаукал в своемпроизведении «Книга облика Земли» так описывал результаты этого похода: «В Хазарскойстороне есть город, называемый Самандар… Я спрашивал об этом городе в Джурджанев год (3)58 (968 – 969 годы. – Прим. авт.)… и сказал тот, кого я расспрашивал:“Там виноградники или сад такой, что был милостыней для бедных, а если осталосьтам что-нибудь, то только лист на стебле. Пришли на него русийи, и не осталось внем ни винограда, ни изюма. А населяли этот город мусульмане, представители другихрелигий и идолопоклонники, и ушли они, а вследствие достоинства их земли и хорошегоих дохода не пройдет и трех лет, и станет, как было. И были в Самандаре мечети церквии синагоги, и свершили свой набег эти [русы] на всех, кто был на берегу Итиля, изчисла хазар, булгар, буртасов, и захватили их, и искал убежища народ Итиля на островеБаб-ал-Абваб (совр. Дербент) и укрепился на нем, а часть их – на острове Сийях-Кух(совр. Мангышлак), живущие в страхе (вариант: И пришли русийи на все это, и погубиливсе, что было творением Аллаха на реке Итиль из хазар, булгар и буртасов и овладелиими)… Булгар… город небольшой… и опустошили его русы, и пришли в Хазаран,Самандар и Итиль в году 358 и отправились тотчас же к стране Рум и Андалус”».

Восточный поход князя Святослава и связанные с ним события подвеличерту под многолетним соперничеством Киевской Руси и Хазарского каганата за гегемониюв Восточной Европе. Этот поход привел к установлению нового баланса сил в Поволжье,Подонье, на Северном Кавказе и в Крыму. Результаты походов 965 – 969 годов былиследующие. Хазарский каганат не прекратил свое существование, однако ослабел и утратилбольшую часть зависимых территорий. Власть кагана распространялась, по всей видимоститолько на собственный домен и, может быть, на часть прибрежного Дагестана куда вернулисьбеглецы из Дербента и Мангышлака.

Очень скоро хорезмийцы в лице эмира Ургенча ал-Мамуна решили, чтообращение хазар к исламу – недостаточная плата за оказанную помощь, и оккупировализемли каганата. Вероятно, именно с этого времени в Ургенче появляется группа хазар-христиани евреев, чье наличие зафиксировали путешественники XII – XIV веков. Потомками этиххазар могло быть существовавшее до недавнего времени в Хорезме племя Адаклы-хызыр(или Хызыр-эли). Данными о принадлежности Тмутаракани в 70 – 80-е годы мы не располагаем.Наиболее распространена точка зрения, что город перешел в руки касогов. Возможнотакже его подчинение Византии. Впрочем, нельзя еще полностью исключать и существованияв городе хазарского княжества, о чем свидетельствует колофон из коллекции известногокараимского историка и собирателя рукописей А. Фирковича, считающийся фальшивкой.

Что касается Саркела и Подонья вообще, то эти земли могли как оставатьсяпод контролем русов, так и отойти обратно к хазарам. Еще один вариант – существованиетам асскоболгарского княжества.

В 986 году киевский князь Владимир, совершивший незадолго до тогопоход на волжских булгар, двинулся вниз по Волге. По свидетельству автора XI векаИакова Мниха, написавшего «Память и похвалу святому князю Владимиру», Владимир«на Козары шед, победи я и дань на ны взложи». Союзниками киевского князя в этомпредприятии, видимо, были гузы, помогшие ему в походе на волжских болгар. Можетбыть, тогда и произошла встреча Владимира с «жидами хазарскими», попытавшимися обратитькнязя в иудаизм.

Вероятнее всего, именно этот поход и привел к исчезновению Хазарскогокаганата. После этого мы уже ничего не слышим о хазарском государстве с центромв Итиле. Однако это не принесло Киевской Руси особой пользы. Место хазар занялипеченеги и половцы, заставившие восточных славян оставить ранее обжитые земли внизовьях Днепра, на Среднем и нижнем Дону.

Впрочем, русам пришлось принять участие еще в одном походе противхазар. Согласно византийским историкам Скилице и Кедрину в январе 1016 года императорВасилий II послал в Хазарию (как именовали тогда Крым) флот под командованием Монга.Целью экспедиции было подавление восстания правителя крымских владений Византии(возможно, автономного или полуавтономного, так как Скилица называет его «архонт»)Георгия Цулы. Найденные в Крыму печати Цулы именуют его стратигом Херсона и стратигомБоспора. Справиться с непокорным стратигом Монг смог лишь с помощью «брата» ВладимираСвятославича, некоего Сфенга. Вероятно Сфенг был воспитателем – «дядькой» МстиславаТмутараканского, а византийцы перепутали его должность с родственной связью. Цулабыл пленен в первом же столкновении. Было ли это восстанием мятежного стратига илипопыткой хазар образовать собственное государство – точно установить нельзя. Вероятно,именно с этих времен идет упоминание Хазарии в составе византийского императорскоготитула, зафиксированное в указе василевса Мануила I Комнина от 1166 года.

ХАЗАРЫ И РУСЬ ПОСЛЕ ХАЗАРИИ

После падения хазарского каганата в исторических сочинениях говоритсяо нескольких группах хазар. С Русью была связана лишь одна из них – хазары жившиев Тмутаракани.

После похода Владимира на хазар или после взятия Корсуня в 988году Тмутаракань и Подонье переходят в руки киевского князя, который немедленносажает там князем одного из своих сыновей. Согласно традиционной версии это былМстислав. В 1022 году (или по другой датировке – в 1017-м) Мстислав совершает походна касогов, которых возглавлял тогда князь Редедя (Ридадэ). «Зарезав» Редедю «предполками касожскими», Мстислав присоединил его земли к своим и почувствовал себянастолько сильным, что в 1023 году явился с хазарско-касожской дружиной на Русь– требовать своей доли наследства Владимира. После кровавого столкновения при Лиственев 1024 году когда победу Мстиславу принес именно натиск его дружины, тмутараканскийкнязь добился раздела Руси на две части по Днепру. После смерти Мстислава в1036 году из-за отсутствия у него наследников (единственный сын Евстафий умер в1032 году) все его земли отошли к брату. После смерти Ярослава Мудрого в 1054 годуТмутаракань и донские земли вошли в состав Черниговского княжества Святослава Ярославича.Но в 1064 году в Тмутаракани появился племянник Святослава Ростислав Владимирович.Он изгнал своего двоюродного брата Глеба, выдержал борьбу с дядей, пытавшимся согнатьплемянника с престола, и повел активную борьбу за расширение собственных владений.

Согласно летописной записи от 1066 года Ростислав «емля дань скасогов и иных стран». Одну из этих «стран» называет Татищев. По его данным, этобыли ясы, по всей вероятности донские. Сохранилась печать князя, гордо именующаяего «архонт Матрахи, Зихии и всей Хазарии». Последний титул заключал в себе претензиюна владычество над крымскими владениями Византии, которые до падения каганата возможно,подчинялись тмутараканскому тархану. Это не могло не вызвать тревоги у греков и,видимо, послужило причиной отравления Ростислава херсонским катепаном, прибывшимк нему на переговоры, в том же 1066 году.

После смерти Ростислава Тмутаракань последовательно находиласьв руках Глеба (до 1071 года) и Романа Святославичей. К последнему в 1077 году бежалего брат Олег, и Тмутаракань втянулась в межкняжескую междоусобицу. В 1078 –1079 годах город становился базой для неудачных походов братьев Святославичей наЧернигов. Во время второго похода подкупленные половцы убили Романа, а Олегу пришлосьбежать в Тмутаракань.

По возвращении Олега в Тмутаракань хазары (которым, видимо, надоелипостоянные войны, гибельно отражавшиеся на городской торговле, и они вероятно организовалиубийство Романа) схватили князя и выслали в Константинополь. Олег провел в Византиичетыре года, два из которых – в ссылке на острове Родос. В 1083 году он вернулсяи, по выражению летописи, «иссече хазар». Но «иссечены» они были далеко не все.Так, например арабский географ Ал-Идриси упоминает даже о городе и стране хазар,проживавших рядом с Тмутараканью. Возможно, он имел в виду Белую Вежу подчинявшуюсяТмутаракани: после оставления города русскими в 1117 году там могло сохранятьсяхазарское население. Но, возможно, речь шла о территории к востоку от Тмутаракани.Подтверждением этому может служить глухое упоминание Вениамина Тудельского о существованиив Алании еврейской общины, подчинявшейся эксиларху в Багдаде. Вероятно, хазарскоенаселение продолжало сохраняться в Тмутаракани вплоть до ее завоевания монголами,а возможно – и позднее до окончательной ассимиляции. Сам город в 1094 году (илипо другой версии в 1115 году) перешел под власть Византии и оставался в этом статусепо крайней мере до начала XIII века.

Кроме того, когда в 1229 году монголы подчинили Саксин, возникшийв XII веке на месте Итиля, остатки саксинского населения бежали в Волжскую Булгариюи на Русь.

Да и в Киеве продолжала существовать еврейская община, жившая всвоем квартале. Известно, что одни из киевских ворот именовались до XIII века «Жидовскими».Вероятно, основным языком общения у киевских евреев среди которых была велика доляпрозелитов, был древнерусский. По крайней мере, первый игумен печерского монастыряФеодосий (умер в 1074 году) мог свободно спорить с ними, не прибегая к услугам переводчика.В XII веке известно о существовании еврейской общины в Чернигове.

ХАЗАРСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Читая название этой главы, может быть, читатель улыбнется и спросит:какое же наследство я имею в виду? Однако при анализе источников можно установить,что русы, особенно на раннем этапе своей истории, довольно много заимствовали ухазар – главным образом в административной сфере. Правитель русов, пославший посольствов Византию в 838 году, уже именует себя каганом, как и правитель хазар. В Скандинавииже с тех пор появляется имя Хакон. В дальнейшем восточные географы и западноевропейскиеанналисты не раз упомянут кагана русов в качестве их верховного правителя. Но окончательноэтот титул утвердится только после падения Хазарии. Вероятно, он сохранялся за князьямидо тех пор, пока под их властью оставались какие-либо области коренной территориикаганата.

Митрополит Илларион в «Слове о законе и благодати» говорит о Владимиреи Ярославе как о каганах. На стене Софийского собора в Киеве сохранилось граффити:«Спаси Господи кагана нашего С…». Здесь, по всей вероятности, имеется в виду среднийсын Ярослава – Святослав, княживший в Чернигове в 1054 – 1073 годы и державший вподчинении Тмутаракань. Последним русским князем, по отношению к которому употреблялсятитул кагана, был сын Святослава – Олег Святославич, княживший в Тмутаракани в концеXI века. Но русы не ограничились лишь титулами.

Историки давно обратили внимание, что летописец, рассказывая особытиях IX-X веков, почти всегда говорит о двух правителях, одновременно правившихна Руси: Аскольд и Дир Игорь и Олег, а после смерти Олега – Свенельд, сохранявшийсвои функции при сыне Игоря Святославе и внуке Ярополке, Владимир и его дядя Добрыня.Причем один из них всегда упоминается как военачальник, чья должность не являетсянаследственной, а второй передает свое звание правителя по наследству. Это былоочень похоже на систему соправления, сложившуюся в Хазарии. Предположения о существованииподобной системы подтвердились, когда в 1923 году была обнаружена полная рукопись«Книги Ахмеда ибн Фадлана» – секретаря посольства багдадского халифа к правителюволжских булгар, в которой он описывал нравы народов Восточной Европы. Там четкоуказано на существование у русов двух правителей – священного царя, чья жизнь быласкована множеством запретов, и его заместителя, который и ведал всеми делами.

Это может многое прояснить. Например, существование несколькихверсий смерти Вещего Олега можно объяснить тем, что этих самых Олегов а точнее Хельгу(если это вообще было имя, а не титул), было несколько. Затем для летописца онипросто слились в один образ. Поскольку традиция подобного соправительства еще неуспела прочно утвердиться, то она сравнительно быстро исчезает под натиском энергичногоВладимира Святославича уступив место традиционному разделу государства на несколькоуделов между правителями.

Вероятно, русы заимствовали также и налоговую систему хазар. Покрайней мере, летописи прямо говорят о том, что бывшие хазарские данники платиликиевскому князю такие же подати, какие раньше – хазарскому кагану. Впрочем, учитываяпретензии правителей русов на каганский титул можно сказать, что для славян всене особенно менялось – система оставалась та же.

Большое влияние на древнерусскую культуру оказали реалии иудаизма,ставшие известными не в последнюю очередь благодаря киевской общине евреев. Известно,что какое-то время Киев и его окрестности рассматривались как новая Святая земля.Об этом свидетельствует сохранившаяся в народной памяти топонимика: Сионские горы,река Иордан – так именовалась протекавшая невдалеке от Киева Почайна, многие легендарныесвойства которой сближали ее с Самбатионом. Причем, речь шла именно об Эрец-Исроэл,поскольку здесь ни гора Голгофа, как и ничто другое из христианской топонимики,не упоминались. Кроме того, несмотря на то что попытка «жидов хазарских» обратитьВладимира в иудаизм потерпела неудачу, Киевская Русь проявляла большой интерес кдревнееврейской литературе многие памятники которой были переведены на церковнославянскийили русский язык.

ОТ ПРАВДЫ КО ЛЖИ

Дореволюционные русские профессиональные историки и археологи– Д.Я. Самоквасов, М.К. Любавский М.Д. Приселков, С.Ф. Платонов – с уважением относилиськ Хазарии и ее роли в формировании древнейшего русского государства. К их честиследует отметить, что ни еврейские погромы, ни антиеврейская пропаганда в концеXIX – начале XX веков не омрачили для них образ Хазарин.

Аналогичное отношение господствовало и в довоенной советской историографии.Общий тон работам по хазарской проблеме задал М.Н. Покровский, который написал первыйсоветский учебник по русской истории. В противовес русским шовинистам он писал,что первые большие государства на Русской равнине были созданы вовсе не славянами,а хазарами и варягами.

В этом направлении развивали свои теории и некоторые украинскиеисторики – Д.И. Дорошенко, академик Д.И. Багалей, эмигрант В. Щербаковский. Ониподчеркивали, что защищенные хазарами от набегов степных кочевников восточные славянесмогли заселить южные степи вплоть до Черного моря, тогда как ослабление Хазарскогогосударства заставило их покинуть эту территорию.

Украинский историк В.А. Пархоменко добавлял, что племена славянскогоюго-востока добровольно подчинились хазарам и под их эгидой начали строить своюгосударственность. Пархоменко предполагал даже, что пришедшие в Среднее Поднепровьес юговостока поляне принесли с собой не только элементы хазарского государственногоустройства (к примеру, титул «каган»), но и иудейскую религию, чем и объясняетсяизвестный накал христанско-иудейского спора в первые столетия Киевской Руси. Пархоменкоусматривал в поведении князя Святослава повадки воина, воспитанного в хазарскойстепи.

В 1920-е годы к хазарской проблематике не раз обращался известныйисторик Ю.В. Готье. Он выделял хазар из других степных кочевников и отмечал, что«историческая роль хазар не столько завоевательная, сколько объединяющая и умиротворяющая».Именно благодаря мягкой политике и религиозной терпимости, – полагал Готье, – хазарысмогли веками сохранять мир в своих владениях. Он считал, что наложенная на славянхазарами дань не была обременительной.

Следующий этап изучения хазар связан с именем М.И. Артамонова(1898 – 1972), выдающегося археолога много сделавшего для изучения раннесредневековыхпамятников юга Восточной Европы.

Изображениехазарина.

В своем первоначальном подходе к хазарской тематике Артамонов полностьюследовал советской концепции 1920-х годов. Ему было ясно, что недостаточная разработанностьмногих вопросов хазарской истории и культуры была следствием шовинизма дореволюционнойисториографии, которая «не могла примириться с политическим и культурным преобладаниемХазарии бывшей почти равной по силе Византии и Арабскому халифату, тогда как Русьтолько еще выходила на историческую арену и то в виде вассала Византийской империи».Артамонов сожалел о том, что и среди советских ученых распространено пренебрежительноеотношение к Хазарии. В действительности, – писал он, – в недрах огромного Хазарскогогосударства шло формирование целого ряда народов, ибо Хазария послужила «важнейшимусловием образования Киевской Руси».

В 1940-е годы сходные позиции отстаивал историк В.В. Мавродин,отваживавшийся трактовать VII – VIII века как «период хазарского каганата» в историирусского народа. Он предполагал, что гипотетическая докириллическая древнерусскаяписьменность могла сложиться под влиянием хазарских рун. Этот ученый позволял себеназывать Киевскую Русь «прямой наследницей державы кагана».

Конец рассмотренной традиции положила сталинистская кампания «борьбыс космополитизмом», начатая в 1948 году. Одним из обвинений, выдвинутых против«космополитов», было «принижение роли русского народа в мировой истории». Эта кампаниязадела и археологов среди которых был и М.И. Артамонов.

В конце декабря 1951 года в партийном органе – газете «Правда»появилась заметка автор которой набрасывался на историков, осмелившихся ставитьобразование древнерусского государства в связь с хазарским влиянием, преуменьшаятворческий потенциал русского народа. Основной удар наносился по Артамонову. Авторзаметки пытался представить хазар дикими ордами разбойников, которые захватили земливосточных славян и других народов и обложили их коренных обитателей «грабительскойданью». Автор не сомневался в том что хазары не могли играть никакой положительнойроли в истории восточных славян. По его мнению, хазары якобы не только не способствовалиформированию у русских государства, но и всячески тормозили этот процесс, изматываяРусь опустошительными набегами. И он настаивал на том, будто бы лишь с большим трудомРусь вырвалась из тисков этого страшного ига.

На чьи же взгляды опирался автор заметки в газете «Правда»? Ещенакануне первой мировой войны некоторые историки-любители, русские шовинисты и антисемиты– А. Нечволодов, П. Ковалевский, А. Селянинов – попытались ввести «хазарский эпизод»в антисемитский дискурс: придать Хазарии облик степного хищника, зараженного ужаснойбациллой иудаизма и стремящегося поработить славян. Небольшая заметка в «Правде»,написанная никому не известным автором, перекликалась именно с этими антисемитскимиписаниями. И именно эта оценка отныне на десятилетия определила отношение советскойнауки к хазарской проблеме. В частности, хазары рассматривались как всецело «пришлыйнарод, чуждый культуре исконного населения Восточной Европы».

Если бы в древности хазары не приняли иудаизма (часть народа илитолько знать, или знать и часть народа – не это главное!), то как бы вспоминалио них? Думается, что – по крайней мере, в русской науке и литературе – не чаще,чем, скажем, о берендеях, а споров вокруг хазар и их роли в истории Руси было быне больше чем о печенегах!

Но было так, как было, – хотя никто не может сказать в точности:КАК было. И спор о хазарах, их завоеваниях и роли приобрел совсем не историкоархеологическийхарактер. Основным глашатаем этой линии стал академик Б.А.Рыбаков (1907 –2001). Вот, например, что он писал в сборнике «Тайны веков», вышедшем в 1980 году.

«Международное значение Хазарского каганата нередко чрезмерно преувеличивалось.Небольшое полукочевническое государство не могло даже и думать о соперничестве сВизантией или Халифатом. Производительные силы Хазарии находились на слишком низкомуровне для того, чтобы обеспечить нормальное развитие ее.

В древней книге мы читаем: “Страна хазар не производит ничего,что бы вывозилось на юг, кроме рыбьего клея… Хазары не выделывают материй… Государственныедоходы Хазарии состоят из пошлин, платимых путешественниками, из десятины, взимаемойс товаров по всем дорогам, ведущим к столице… Царь хазар не имеет судов, и еголюди непривычны к ним”.

В качестве статей собственно хазарского экспорта автор указываеттолько быков, баранов и пленников.

Размеры каганата очень скромны… Хазария представляла собой почтиправильный четырехугольник, вытянутый с юго-востока на северо-запад стороны которогосоставляли: Итиль – Волга от Волгограда до устья Хазарского (Каспийского) моря,от устья Волги до устья Кумы, Кумо-Манычская впадина и Дон от Саркела до Переволоки.

Хазария была… небольшим ханством кочевников хазар долгое времясуществовавшим лишь благодаря тому, что превратилась в огромную таможенную заставу,запиравшую пути по Северному Донцу, Дону, Керченскому проливу и Волге…»

Есть основания думать, что именно Б.А. Рыбаков и инспирировал публикациютой самой заметки в газете «Правда» в 1951 году.

После обрушившейся на Артамонова критики этот ученый вынужден былпересмотреть свои позиции. В новой концепции, выдвинутой Артамоновым в 1962 году,ему пришлось коснуться проблемы иудаизма и евреев в Хазарии. Принятие иудаизма,считал он, внесло раскол в хазарскую среду, ибо иудаизм был национальной религиейи не признавал прозелитизма. Историк пытался доказать, что фигура всемогущего бекавозникла лишь к началу IX века когда потомки дагестанского князяиудея полностьюотстранили кагана от реальной власти. Артамонов изображал это как «захват иудеемОбадией государственной власти и обращение правительства Хазарии в иудейство». Речьшла о полной смене государственного устройства: «Хазария стала монархией, покорнойцарю, чуждому народу по культуре и религии». Автор не сомневался в том, что христианеи мусульмане Хазарии влачили жалкое существование «в качестве вечных налогоплательщикови запуганных слуг своих жестоких господ». Они, разумеется, сочувствовали восставшими не поддерживали правительство, состоявшее из иудеев. Поэтому власти вынужденыбыли обрушить волну репрессий на обе эти конфессии. Однако иудаизм так и не сталгосударственной религией. Вот почему, – сделал вывод Артамонов, – «прославленнаяверотерпимость хазар была вынужденной добродетелью, подчинением силе вещей справитьсяс которой Хазарское государство было не в состоянии».

Вот эти-то два положения и стали ядром антисемитской концепции,которую взяли на вооружение русские национал-патриоты, и она расцвела в околонаучнойлитературе в 1980 – 1990-е годы. В писаниях многочисленных «патриотов» Хазария изображаласьи изображается как страна, основной целью которой было порабощение славян, в томчисле и духовное, и навязывающая миру господство евреев. Вот как оценивает, например,хазарскую политику в отношении славян анонимный автор, опубликовавший свой историческийопус в газете русского национального единства (РНЕ) «Русский порядок».

«Жестокая, беспощадная политика продолжала осуществляться хазарамив отношении славян, земли которых стали для поработителей неисчерпаемым источником“живого товара”. Основной целью славянской политики Хазарского каганата было максимальноеослабление русских территорий и уничтожение Киевского княжества. Это превратилобы евреев в финансовых господ всего евроазиатского пространства».

Появился даже написанный неким А.Байгушевым роман о хазарах, вкотором в одну кучу были свалены евреи масоны, манихеи и несчастный хазарский народ,притесняемый «ишой» Иосифом. Байгушев, как оказалось предпочел неверное чтение одногоиз титулов хазарского царя, приведенное в книге арабского географа Ибн Русте: вподлиннике было «шад» – «принц». Тем более это странно, ибо в точности неизвестно,кем же был сам Иосиф – царем или каганом?

Кроме того, из сочинения в сочинение кочуют утверждения, будтобы иудаизм был воспринят лишь верхушкой хазар, сделавших его религией для избранных,а рядовые хазары находились в наиболее приниженном положении и потому чуть ли нес радостью встретили войска Святослава.

Его теория заключалась в следующем. Первоначально хазары мирнососедствовали со славянами, взимая с них небольшую дань за защиту. Все изменилось,когда в стране появились «евреи-талмудисты», считавшие себя избранным народом ипрезиравшие всех остальных (кстати, Гумилев особо подчеркивал участие евреев в захватерабов-славян). После того как власть в результате государственного переворота около800 года захватил еврейский ставленник Обадия, отношения со славянами и русами испортились,поскольку иудейская верхушка Хазарии стремилась к их закабалению. (Заметим: из существующихисточников сделать однозначный вывод, принадлежал ли Обадия к династии Ашина илинет, – не представляется возможным несмотря на безапелляционные заявления Л.Н. Гумилева.)А кроме того, он пытается доказать, что в Хазарии образовалась этническая химера,стремящаяся к мировому господству. Под химерой Гумилев как сторонник теории «чистотыкрови» понимал этнос, возникший в результате смешанных браков. Что же касаемо обращенияв иудаизм, то Гумилев повторяет неизвестно у кого взятую цитату о том, что иудаизм-де– религия не прозелитическая, а обращенные якобы считались «проказой Израиля». Посколькуцитированные выше слова были взяты из Талмуда, то перед нами (если цитата – подлинная)либо изречение одной из сторон давнего спора либо отражение ситуации, когда евреямбыло запрещено заниматься прозелитической деятельностью местными властями, что небыло редкостью. Выбор Хазарии в качестве объекта исследования был далеко не случаен.Ведь главной целью Гумилева было показать, кто был друзьями Древней Руси, а кто– врагами. И автор не сомневался в том, что самым страшным ее недругом являлся«агрессивный иудаизм» как и в том, что именно Хазария оказалась «злым гением ДревнейРуси».

Гумилев всячески убеждал читателя в том, что иудеи проявили в Хазариивсе коварство и жестокость своей натуры. Они захватили в свои руки баснословно выгоднуюкараванную торговлю между Китаем и Европой. Путем смешанных браков иудеи прониклив среду хазарской знати. Хазарские ханы попали под влияние евреев, и те получилидоступ ко всем государственным должностям. В конечном итоге иудеи произвели в Хазариигосударственный переворот, и местная еврейская община превратилась в доминирующийсоциальный слой, осваивавший не природный, а антропогенный ландшафт (города и караванныепути). Поэтому Гумилев называл евреев колонизаторами хазарских земель. Так и возник«зигзаг» отклоняющийся от нормального этногенетического развития, и «на сцене истории»появилась «хищная и беспощадная этническая химера». Все последующие события в Хазарскомкаганате равно как и его внешнеполитическую деятельность, Гумилев изображает тольков черных тонах, обусловленных «вредоносной деятельностью» иудеев.

Взаимоотношения же «иудеев» с русским каганатом, столицей которогоякобы уже в первой трети IX века был Киев, оказались изначально враждебными, посколькуименно под защиту русов бежали якобы венгры, переселившиеся на Запад, и так называемыекабары – племена, потерпевшие поражение в гражданской войне в Хазарии. Затем хазарскиеевреи натравили на киевский каганат варягов для того чтобы остановить невыгодноеим распространение христианства в Восточной Европе. (Заметим, однако: реально христианствостало массово распространяться на землях, населенных восточными славянами, уже послепадения каганата; что же касаемо христиан, живших в самой Хазарии, то они вероятнеевсего погибли под мечами норманнов.)

Автор пытается представить хазар «угнетенным меньшинством» в Хазарии,где все мыслимые и немыслимые блага доставались якобы еврейским правителям и торговцам.Поддавшись на уловки мифологии «всемирного еврейского заговора», Гумилев с увлечениемописывает будто бы заключенный договор хазарских иудеев и норманнов о разделе ВосточнойЕвропы, – «забывая» о принципиальной невозможности заключения подобного соглашения.Потом иудеи, естественно, договор нарушили и к началу Х века захватили все восточноевропейскиеземли, в результате чего «перед аборигенами восточной Европы стояла альтернатива:рабство или гибель». Кроме того, Гумилев всячески изобличает «агрессивный иудаизм»как важнейший геополитический фактор эпохи раннего средневековья, тем самым повторяязады старой антисемитской теории о стремлении евреев к мировому господству и изредкабросая замечания, составившие бы честь любому автору нацистской газеты «Дер Штюрмер»– например, о «типично еврейской постановке вопроса, где не учитываются чужие эмоции».В отношении зверств варягов-россов во время походов на Византию в 941году Гумилевкак бы вскользь бросает фразу: «Все это указывает на войну совсем иного характера,нежели прочие войны X века. Видимо, русские воины имели опытных и влиятельных инструкторов,и не только скандинавов», имея в виду хазарских евреев. Однако сразу же возникаетвопрос: а в 988 году, когда Корсунь брал князь Владимир, его что – тоже евреи инструктировали?

В целом Гумилев рисует мрачную судьбу восточноевропейских народовв годы правления хазарских царей-иудеев, не подтвержденную, кстати, ни одним историческимисточником: русские богатыри массами гибли за чужое дело, хазары обобраны и оскорбленыаланы потеряли христианские святыни, славянам приходилось платить дань, и т.д. «Этоперманентное безобразие, – пишет он, – было тяжело для всех народов, кроме купеческойверхушки Итиля…»

Самое интересное, что нарисованная Гумилевым картина напоминаетантисемитскую зарисовку первых лет власти большевиков: захватившие власть евреиудерживают ее с помощью иноземных наемников, низводя основную массу населения доположения скота и предоставляя невиданные преимущества евреям. В итоге Гумилев заключает,что чужеродный городской этнос, оторванный от земли и переселившийся в новый длясебя ландшафт не мог поступать иначе, ибо само его существование в новых условияхмогло быть основано только на жесточайшей эксплуатации окружающих народов. Такимобразом, Гумилев изображает всю еврейскую историю в голусе как историю народа-эксплуататора.

Если судить по «доказательствам» Гумилева, то хазарское государствобыло без большого труда разгромлено Святославом, так как «истинные хазары» – простойнарод – не видели ничего хорошего от своих правителей и встретили русов едва лине как освободителей: «Гибель иудейской общины Итиля дала свободу хазарам и всемокрестным народам… Хазарам не за что было любить иудеев и насажденную ими государственность»,– утверждает автор. Иудеи вели себя столь нетерпимо, что «против них поднялись илюди, и природа».

Сам поход Святослава описан так: обманув хазарскую армию, якобыожидавшую его в Днепровско-Донском междуречье (затем эта армия куда-то таинственноисчезает и более Гумилевым не упоминается), князь спустился по Волге и у Итиля разгромилхазарское ополчение. После взятия Итиля Святослав двинулся к Самандару (Семендеру),отождествляемому Гумилевым с городищем у станицы Гребенской, … по суше, поскольку«речные ладьи не годились для плавания по морю». Таким образом, этот автор полностьюигнорирует факты плавания русов на тех же «речных ладьях» по Каспийскому морю вIХ – ХII веках. Затем Гумилев отправляет пешую армию русов прямиком к Саркелу, заставляяее шагать через безводные калмыцкие степи никак не объяснив «игнорирования» русамибогатой Тмутаракани.

Последователь Гумилева, литературный критик, ставший писателемВ.В. Кожинов даже изобрел термин «хазарское иго», бывшее якобы намного опаснее монгольского,поскольку оно-де заключалось в духовном порабощении славян. Кожинов доказывал будтобы Русь при Святославе свергла то самое «хазарское иго». Что имеется в виду – неразъяснено: то ли хазары собирались открывать в каждом лесу по Макдоналдсу, то лимассово обращать славян в иудаизм…

Последним в ряду писателей, демонизирующих хазар, оказался, к сожалению,А.И. Солженицын, посвятивший в своей книге «200 лет вместе» несколько строк российско-хазарскимвзаимоотношениям. Он доверился теории Гумилева о еврейской верхушке, якобы этническичуждой остальным хазарам. И хотя писатель довольно благожелательно говорит о поселениииудействующих хазар в Киеве, однако уже через несколько строк опять ссылается нанепроверенные данные, приводимые историком XVIII века В.Н. Татищевым о якобы непомерномлихоимстве евреев, чтоде и предопределило погром в Киеве в 1113 году, и об изгнанииих Владимиром Мономахом. Однако по мнению ряда авторитетных историков, Татищев просто-напростопридумал эти рассказы для того лишь, чтобы «историческим примером» оправдать изгнаниеевреев из России при императрице Елизавете, которой и было посвящено его собственноеисторическое сочинение.

Ежемесячныйлитературно-публицистический журнал и издательство.

О Хазарском каганате, или Хазарии, современники помнят зачастую лишь благодаря бессмертному пушкинскому «Вещему Олегу», который собирался «отмстить неразумным хазарам». А ведь «Хазарский каганат» в далеком прошлом был чуть ли не самым серьезным внешним врагом Киевской Руси.

Становление Хазарского каганата

Хазары являлись древним тюркским народом и были современниками половцев и печенегов. Точный год образования Хазарского каганата неизвестен, но историки предполагают, что это могло произойти приблизительно в 650-ом году. Наследник Западного каганата, спасаясь от других претендентов на престол, сбежал в Хазарию, где основал свой собственный каганат – Хазарский, покорив разрозненные хазарские племена.

В 958-ом году окончательно распался Западный каганат и, таким образом, каганат Хазарский стал самым крупным государством во всей Юго-Восточной Европе.Хазары, как и большинство народов того времени исповедовали язычество, и основным видом деятельности у них являлось скотоводство и работорговля.

Позже, дабы наладить торговые отношения, хазары приняли иудаизм. Впрочем, на территории Хазарского каганата уживались люди различных вероисповеданий: христиане, язычники, мусульмане. Но, при этом, все они были отличными воинами, поэтому все-таки основным источником дохода для государства являлось покорение чужих земель, а затем сбор дани с завоеванных территорий.

Так, хазарам удалось покорить вятичей, радимичей, полян, а также завоевать территории Волжской Булгарии. Присоединение этих земель к Хазарскому каганату произошло в восьмом веке.

Отношения Киевской Руси и Хазарского каганата

Киевская Русь, как и Хазарский каганат, да и большая часть древних государств, жила войнами, а не земледелием и торговлей. Поэтому не стоит удивляться тому, что история взаимоотношений Киевской Руси и Хазарского каганата – это не история дипломатического сотрудничества, а история войн.

Многие князья Киевской Руси вели борьбу с хазарами, но, безуспешно. Только князю Святославу в 964-ом году удалось, наконец, склонить чашу весов противостояния на свою сторону. Князь пошел войной на Хазарский каганат не один, а с союзниками: печенегами да гузами.

Вместе с союзными племенами Святославу удалось дойти до столицы Хазарского каганата – города Атиль, где князь сумел сокрушить хазарское войско. Затем пал Семендер – второй по значимости город в Хазарском каганате, а после была завоевана и крепость Саркел.

Распад Хазарского каганата

Военный поход князя Святослава фактически положил конец существованию Хазарскому каганату как государству. Поскольку Святослав был абсолютно беспощаден по отношению к завоеванным народам, многие хазары были вынуждены покинуть родные земли, спасаясь от неминуемой гибели на островах Каспийского моря.

Вместе с хазарами удалось спастись и их правителю – кагану. Вплоть до 980 – го года на бывших землях хазар правили русы, но затем хазарам неожиданно пришла помощь из одного из регионов Передней Азии – Хорезмы, благодаря чему кагану удалось вернуться в родные земли самому и вернуть домой свой народ.

В обмен на эту поддержку хазары вместе со своим правителем приняли ислам. Уже в 985 году Киевский князь Владимир покорил хазар вновь, обязав их платить ему дань. Но окончательную точку в истории Хазарского каганата поставили в одиннадцатом веке кочевники – половцы. Именно после их нашествия государство хазар распалось окончательно.

Впоследствии этот народ, уже без государства, воевал на стороне одного из сыновей князя Владимира – Мстислава. Это случилось в 1024 –ом году, когда Мстислав воевал со своим братом Ярославом. А последние исторические свидетельства о хазарах относятся к 1079-му и 1083-му годам. В это время князь Олег, которого прозвали Вещим, отправился против хазар в военных поход, но проиграл, был пленен и отправлен в Византию.

Начиная с VII века хазары приобретают все большее и большее значение и вскоре становятся властителями обширных земель на юге нынешней территории СССР.

Известно, например, что уже в начале VII века византийский император Гераклий обращался к хазарам, как к могущественному племени, ища у них помощи против персов. К половине VIII века хазары покорили племена славян, живших близко к южным степям.

В своем целом хазарская держава представляла собой объединение феодальных и полуфеодальных образований степей Волги и Дона, а также Северного Кавказа. Сами хазары, как таковые, составляли лишь часть населения Хазарии; это было, скорее всего, городское население, жившее в торговых городах Хазарии. Итиле, Семендере, Саркеле (на Дону) и других. Армянский историк X века Моисей Каланкатваци, описывая осаду хазарами в 626 году Тбилиси, говорит о хазарах, как о людях «широколицых, безресничных», явно указывая на их монголоидный тип.

По своему общественному строю хазарское царство являлось феодальным государством с сильными пережитками родоплеменных отношений.

Владения хазар простирались на многие сотни километров и занимали огромное пространство между Каспийским и Черным морями, ограниченное Волгой и Доном и Кавказским хребтом.

В VII веке владения хазар доходили до Закавказья. Из-за земель Закавказья хазарам пришлось вынести упорную и жестокую борьбу с арабами-мусульманами. Борьба эта продолжалась 80 лет. Несмотря на длительное сопротивление хазар, в половине VIII века арабы вытеснили их из Закавказья, и попытки хазар вновь вернуть там свои владения окончились неудачей. Арабы-мусульмане (халифат) («Халифат» — название, данное в Европе арабскому государству, — от слова «халиф»; халифами назывались арабские мусульманские государи, считавшие себя преемниками пророка Мухаммеда (Магомета)) прочно утвердились в Закавказье.

Вообще, история хазарского государства обильно насыщена упорной борьбой хазар с другими народами. Так, желая сохранить в числе своих данников славянские племена, хазары вступили в борьбу с русскими князьями. В последней четверти IX века в степях начали усиливаться печенеги, и возникла борьба между ними и хазарами. Границы Хазарии не были постоянными; в зависимости от успехов или неудач в борьбе с неприятелем, границы то расширялись, то сужались.

Наивысшего могущества Хазарское государство достигло в VIII-IX веках, когда и Киев платил им дань.

Насколько широко распространилось влияние хазар и, в частности, насколько тесны были их взаимоотношения со славянами, показывает, например, тот факт, что на территории бывших Воронежской и Тульской губерний даже по сей день есть селения и места, носящие названия: «Казаричи», «Козары», «Козар», «Каган» (название хазарского царя) и т. д.

С самого начала хазарского господства в южнорусских степях установились связи между русскими и хазарами. Еще до того как хазарский каган распространил свою власть на некоторые восточнославянские племена (ограничиваясь, впрочем, лишь сбором дани с покоренных племен), в городах и селениях, Хазарии уже обитала определенная часть и русского населения. Хазарию часто посещали русские купцы. Русские воины-дружинники находились в войсках хазарского кагана. Ибн-Хордадбех (середина IX века) сообщает, что «русы, а они принадлежат к славянам», ездят в Хазарию по Дону и Волге. Масуди (X век) свидетельствует, что «русы и славяне» были в составе стражи кагана. В материальной культуре также прослеживается обоюдное славяно-хазарское влияние. И, вообще, нахождение Хазарии в районе скрещения торговых путей, ведших в Причерноморье, Византию, Хорезм, Иран, Азербайджан, области по течению Дона и Волги и т. д., способствовало проникновению сюда самых различных влияний. Именно поэтому хазарская культура носит столь смешанный характер. Показателен в этом отношении один из хазарских городов на Дону (близ станицы Цымлянской), раскопки которого дают предметы самого различного происхождения — русские, византийские, среднеазиатские, иранские, закавказские и другие.

Для понимания образа жизни населения Хазарии очень важно сообщение о хазарах арабского писателя Ибн-Даста: «Зимою все население живет в городах, с наступлением же весны выходят из них в степь, где и остаются до приближения зимы». Таким образом, большинство населения Хазарии вело полукочевой образ жизни — занималось скотоводством, зимою проживая в городах, а весною выходя со стадами скота на степные пастбища. Известно, впрочем, что в Хазарии также занимались земледелием, разводили виноградники; процветала торговля.

Широкий размах торговли способствовал возникновению и развитию хазарских городов. По некоторым данным, число городов Хазарии доходило до ста.

Среди хазар, как пережиток родового общества, еще существовало разделение на отдельные роды, каждому из которых отводилась определенная территория. Однако родовой строй доживал свои последние дни. Из состава отдельных родов выделился влиятельный слой родовой, в последующем — феодальной знати. Во главе хазарского государства стоял наследственный феодальный монарх — каган, или хакан, — окруженный богатыми сановниками, носившими название бегов (беков), или пэхов и тарханов.

Хазарскому царю воздавались божественные почести. Эти почести доходили до того, что никто, за исключением самых важных сановников, не имел права видеть кагана. При встрече с ним все падали ниц. Даже тогда, когда, каган стоял во главе войска, то он находился на колеснице под покрывалом, при чем олицетворял собой не полководца и непосредственного руководителя военными действиями, а божество, приносившее счастье своему народу. Когда каган умирал, место его погребения тщательно скрывали. Гробницу помещали в реке, а строивших ее и производивших погребение людей убивали.

Действительная власть в Хазарии принадлежала, однако, не кагану, а его наместнику — каган-бегу (из числа бегов), который фактически и управлял государством, и к тому же командовал войсками. Местные чиновники-администраторы назначались обычно из числа родственников кагана. Крупными сановниками, после кагана-бега, являлись кендер-хакан в гаушнар (джавишгар).

Известный арабский писатель Ибн-Фадлан, совершивший путешествие к волжским болгарам в начале X века, так рассказывает обо всем этом:

«Что же касается царя хазар, которого называют хакан, то, право же, он не показывается иначе, как (раз) в каждые четыре месяца, появляясь в (почетном) отдалении. Его называют великий хакан, а замести теля его называют хакан-бех. Это тот, кто предводительствует войсками и управляет ими, руководит делами государства и заботится о нем (государстве), и появляется (перед народом), и ему изъявляют покорность цари, находящиеся с ним по соседству. И он входит каждый день к великому хакану смиренно, проявляя униженность и серьезность (спокойствие), и он не входит к нему иначе как босым, (держа) в своей руке дрова, причем, когда приветствует его, он зажигает перед ним эти дрова. Когда же он покончит с топливом, он садится вместе с царем на его скамью с правой стороны. Его замещает муж, называемый кендер-хакан, а этого замещает также муж, называемый джавишгар. И обычай (правило) большего царя тот, что он не дает аудиенции людям и не разговариваем с ними, и к нему не является никто, кроме тех, кого мы упомянули, а управление по администрированию, исполнению наказаний и управлению государством (лежит) на его заместителе хакан-беге. И обычай (правило) (касательно) большего царя тот, что если он умрет, то строится для него большой двор, в котором (имеются) двадцать домов, и вырывается для него (хакана) в каждом из домов его (этого двора) могила, и измельчаются камни настолько, что они делаются похожими на сурьму, и расстилаются в ней (могиле) и бросается негашеная известь поверх этого, а под этим двором и этой могилой есть большая река, которая течет и они помещают (проводят) эту реку над этой могилой и говорят, что это для того, чтобы не добрался до нее ни шайтан, ни человек, ни черви, ни гнус Когда он похоронен, то рубят шеи тем, которые его хоронят, чтобы не было известно, в каком из этих домов {находится) его могила»(«Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу». Перевод (А. П. Ковалевского) и комментарии под редакцией акад. И. Ю. Крачковского, Изд-во Академии наук СССР, М.-Л., 1939).

Местопребыванием хазарского кагана являлась столица Хазарии — город Итиль, расположенный в устьях Волги. Итиль был большим и многолюдным городом. Царский дворец, выстроенный из кирпича, стоял на острове, который соединялся с берегом Волги при помощи пловучего моста. Итиль представлял собой крупнейший центр торговых и меновых операций на юго-востоке Европы. Одним из важнейших доходов царской казны была пошлина с купцов. В Итиль приезжали купцы — русы, арабы, греки, евреи и другие. На рынках Итиля торговали товарами и изделиями, доставленными сюда из Средней Азии, Кавказа, Приволжья и славянских земель. Хазария была особенно тесно и повседневно связана с Востоком. Более культурные тогда народы Востока оказывали большое влияние на хазар (Дон играл видную роль в экономике Хазарии. Из Дона в Волгу переходили волоком (в районе современного Сталинграда). На Дон шли пути из Десны, Сейма и Северного Донца. Был и кружной путь по Днепру в Черное море, а затем на Дон через Керченский пролив и Азовское море. Направление сухопутных дорог на Дон пока точно не установлено).

Любопытно, что представители различного рода религиозных воззрений усиленно конкурировали друг с другом в попытках распространить среди хазар именно свою религию, что способствовало бы усилению политического и экономического влияния той или иной страны на хазар. Борьба шла, в частности, между магометанством, христианством, иудейством и язычеством Внимание к хазарскому государству объяснялось, главным образом, тем, что хазары занимали тогда центральное положение между Азией и Европой.

В целях поддержания хороших отношений с хазарами, усердно стремилась к внедрению христианства в Хазарии и византийская дипломатия. С этим стремлением связан, между прочим, и дошедший до нас любопытный рассказ о том, что на территории Хазарии побывал, якобы, и знаменитый миссионер Кирилл, брат Мефодия.

В истории хорошо известна плодотворная деятельность уроженцев города Солуни, братьев Константина (Кирилла) и Мефодия, основоположников и пионеров славянской письменности, создателей славянской азбуки (Кирилл) и переводчиков первых культовых книг с греческого языка на славянский (IX век). И вот, по некоторым данным оказывается, что перед тем как отправиться в 863 году к славянам Моравии, Кирилл был послан византийским императором в Хазарию, где он был хорошо принят, вел длительные споры с раввинами и, в конце концов, добился от кагана права для греческих священников на свободную проповедь христианства (По поводу миссии Константина Философа (Кирилла) в Хазарию В. В. Мавродин справедливо замечает, что посылка знающего славянский язык греческого дипломата свидетельствует прежде всего о стремлении Византии упрочить свой авторитет в Хазарии путем внедрения христианства среди обитавших там многочисленных славян и русов. Ср. В. В. Мавродин — «Образование древнерусского государства», Изд. Ленингр. Гос. Университета, Л., 1945). Однако сам хазарский царь-каган и высшие слои хазарского общества приняли иудейское вероисповедание, проникшее к хазарам из Крыма и из Малой Азии через Кавказ. Среди широких же масс населения Хазарии оставались распространенными не только иудейская вера, но и (в более широких размерах) магометанство, а также христианство и язычество. Арабские писатели Масуди, живший в первой половине X века, и Ибн-Хаукаль сообщают, что «в городе Итиле было 7 судей, двое из них — для мусульман, двое, которые судят по закону Торы (т. е. иудейскому), — для хазар; еще двое, которые судят по закону инджиля (евангелия), — для тамошних христиан, и, наконец, один — для славян, русов и других язычников — он судит по закону язычества или по закон разума».

Это еще раз свидетельствует о том, что население Хазарии было неоднородно по своему составу.

Наряду с исконным населением южнорусских степей, в Хазарии обитали множество пришельцев ив Средней Азии, Кавказа, Ирана, потомки еврейских беженцев — изгнанников из Византии. На территории Хазарии, как сказано, жили и славянские племена. Это подтверждает и арабский писатель Масуди. Он говорит, что берега реки Танаиса (Дона), «Которая приходит с севера, обитаемы многочисленным народом славянским и другими народами, углубленными в северных краях». На пребывание славян в Хазарии указывает и славянское происхождение названий рек в бассейне Среднего Дона и Донца. Есть сведения, что славяне обитали и в самой столице Хазарии, проживая в одной из двух половин города Итиля.

Влияние Руси на хазар и ее удельный вес в жизни Хазарского государства были большими, нежели это обычно себе представляют. И хотя господствующим народом здесь являлись не русские, а хазары, все же хазарская держава была русской в большей степени, чем это может показаться на первый взгляд.

Покойный академик Н. Я. Марр указывал, что свидетельство армянского историка Моисея Утийца (Каланкатваци) о племени рос «косвенно может давать нам указание на наличие в составе хазарского объединения не библейских, а реальных росов, т. е. уже восточных славян» (Моисей Утийц (X век) называет хазар «росмасохами», что указывает на высокий удельный вес росов в жизни Хазарии). Он же, приводя слова арабского писателя Ал-Бекри о наличии у хазар славянского языка, писал, что «история хазар есть часть древней истории Руси в состоянии особого с ней сплетения» (Н. Я. Мaрp. — По поводу русского слова «сало» в армянском описании хазарской трапезы. Тексты и разыскания по кавказской филологии, т. I, также — Избранные работы, т. V, М.-Л., 1937).

В X веке (не позже 976 г.) еврейский сановник при дворе испанских халифов Хасдая-Ибн-Шафрута просил хазарского царя Иосифа сообщить ему о действительном существовании в Хазарии еврейского царства — «дабы я знал начало и основание дела, как попал Израиль в эту местность». В своем ответном письме царь Иосиф так описал Хазарское государство:

«Что касается твоего вопроса о протяжении нашей страны и ее длине, то она расположена подле реки, примыкающей к Гурканскому (Каспийскому — Б. Л.) морю на восток на протяжении 4 месяцев пути. Подле (этой) реки расположены весьма многочисленные народы в бесчисленном множестве, они живут в селах и городах и в укрепленные городах.

Их девять народов которые не поддаются распознанию и которым нет числа. Все они платят мне дань. Оттуда граница поворачивает (и доходит) до Гургана. Все живущие по берегу этого моря на протяжении одного месяца пути платят мне дань.

С южной стороны живут 15 народов многочисленных и сильных, которым нет счета, до Баб-ал-Абваба (Дербента — Б. Л.). Они проживают на горах. Все жители страны Баса и Танат (под басами некоторые ученые понимают осетинское племя басиян, а под Танатом — страну по Нижнему Дону — Б. Л.) до (самого) моря Кустантинии (Черное море — Б. Л.), на протяжении двух месяцев пути, все платят мне дань. С западной стороны живут 13 народов многочисленных и сильных, располагающихся по берегу моря Кустантинии. Оттуда граница поворачивает к северу до большой реки по имени Юз-Г (может быть, р. Днепр, по старинному турецкому обозначению Иоза — Б. Л.)

Они живут (здесь) в открытых местностях, не защищенных стенами и переходят во всей степи, доходя до границы (страны) Хин-Диим (под страной Хин-Диим, а в других редакциях Х-г-риим, некоторые ученые понимают страну угров, т е венгров — Б. Л.) Они многочисленные, как песок, который на берегу моря, и платят мне дань. Страна их простирается на протяжении 4 месяцев пути. Я (сам) живу у входа в реку (т. е. в устье р. Итиль, или Волги) и не пускаю руссов, прибывающих на кораблях, проникать к нам. Точно так же я не пускаю всех врагов их, приходящих сухим путем, проникать в их страну. Я веду с ними упорную войну. Если бы я их оставил (в покое), они уничтожили бы всю страну измаильтян (мусульман — Б. Л.) до Багдада…

Страна (наша) не получает много дождей. В ней имеется много рек, в которых выращивается много рыбы. Есть (также) в ней у нас много источников. Страна плодородна и тучна, состоит из полей, виноградников, садов и парков. Все они орошаются из рек У нас есть очень много всяких фруктовых деревьев. Я еще сообщу пределы моей страны. В восточную сторону она простирается на 20 фарсахов (Величина фарсаха — примерно 5-6 километров) пути, до моря Гурганского, в южную сторону на 30 фарсахов пути и в западную сторону на 30 фарсахов пути. Я живу внутри острова. В северную сторону она простирается на 30 фарсахов пути (и имеет здесь) много рек и источников» (Цит. по работе П. К. Коковцева — Еврейско-хазарская переписка в X веке, М.).

По этому письму хазарского царя мы можем судить, что собой представляли Хазария, ее географическое положение, природные богатства, каковы были-размеры территории этой страны и сколько в ней обитало племен и народов.

Где очень подробно обсуждалась тюркская метаисторическая проблематика, я решил выложить свой реферат, посвященный взаимоотношениям Киевской Руси и Хазарского государства в IX-XI веке. Только что сформировавшееся древнерусское государство конфликтует с уже начинающей сдавать свои позиции хазарской имеперией.

В течение многих веков древнерусское государство граничило со степными территориями, с преобладанием кочевых племен и народностей. Становление Руси и славянской общности в целом происходило в течение в тесном контакте с кочевым этническим субстратом и его территориально-политическими образованиями. Особое место в данных внешнеполитических контактах занимала «кочевая империя» того периода — Хазарский каганат, представлявший из себя как важного торгового партнера Киевской Руси, так и опасного геополитического конкурента.

В период княжения, а скорее опекунства Олега до 903 г. и, очевидно, совместного его правления с Игорем вплоть до 907 г. главной целью политики Киева было дальнейшее «собирание» восточнославянских земель, так что к началу первого похода на Константинополь почти все восточные славяне оказались (возможно, по-разному) в сфере влияния Древнерусского государства. После этого центры внешней политики переместились далеко от пределов Киева в два направления: византийское и восточное. Оба они были взаимосвязаны.

Большую роль в экономической жизни Северного Кавказа играла торговля: местная и международная. Основными центрами торговли (как международной, так и местной) служили города. На противоположных концах Северного Кавказа расцветало два города, одинаково связанных с сухопутной и морской торговлей: Дербент — на юго-востоке, Тмутаракань — на северо-западе.

Северный Кавказ был связан с соседними и отдаленными странами системой путей, по которым осуществлялись как торговые операции, так и военные походы. Чрезвычайно выгодное положение Северного Кавказа на стыке Европы и Азии, близ развитых государств Закавказья, Передней и Малой Азии, и между трех морей — Черного, Азовского и Каспийского — способствовало усилению значения этих путей.

Немаловажное значение имели также и морские пути по Каспийскому морю и Черному. Дербент был крупнейшим портом Каспийского моря, и через него многие области Кавказа были втянуты в международную торговлю.

Номенклатура ввозимых и вывозимых предметов была весьма разнообразна. Для северо-западных и центральных районов наиболее отчетливо заметны связи с Византией, Крымом и Русским государством.

Так из Руси привозились некоторые виды крестов (энколпионы, кресты-тельники), пряжки, серьги, пряслица из розового шифера (типа овручских, XII в.), глиняные поливные яйца.

Через Русь поступал на Кавказ янтарь. Из Булгарин и Руси купцы доставляли хлеб, мед, воск, дорогие меха, скот.

Наиболее мощным политическим объединением, сложившимся в середине VII в. в Приморском Дагестане и восточном Предкавказье, являлся Хазарский каганат. В орбиту созданного хазарами государства были втянуты не только народы Кавказа, но и многочисленные племена кочевников (алан, гуннов савир, булгар, тюрок и др.), сменявших друг друга па степных просторах Причерноморья и Прикаспия.

Ко времени образования Древнерусского государства Хазария утратила былое значение и, обогащаясь пошлинами от русской торговли с Кавказом и Багдадским халифатом, старалась подчеркнуть свою роль как защитника передовых рубежей последнего от русских.

Хазария первой половины Х в. неуклонно шла к упадку и теряла свой политический вес. Это хорошо видно по материалам Константина Багрянородного, для которого Хазария — второстепенная политическая сила, уступающая печенегам, Руси и венграм. Гегемония печенегов на юге Восточной Европы уже определилась, и лишь Северный Кавказ по-прежнему находился под преимущественным влиянием хазар, хотя и там поднялась роль алан, да и Византия из Крыма старалась, лавируя среди местных политических сил, увеличить свое влияние в этом регионе. Отсюда особое внимание Багрянородного к печенегам, расчет на подкуп их вождей с целью натравить на Русь, венгров или хазар.

Арабский географ и путешественник Ал-Идриси даеследующую характеристику печенегам и родственным им венграм и мадьярам, проживавшим на территории граничащей с Русью и Хазарией:»Эта седьмая секция седьмого климата содержит продолжение северной части Зловонной земли и большей части страны Баджнак. Из городов внутренних басджиртов [назовем] Мастр и Кастр. Оба города невелики, и купцы редко посещают их. И никто в них не бывал, так как [туземцы] убивают всех чужестранцев, которые хотят проехать через их страну. Оба города стоят на реке, впадающей в Исил.

Что касается страны Баджнак, то она невелика. Там нет, по тем сведениям, что дошли до нас, больших городов, кроме города Йакамуни8. Его жители многочисленны и являются тюрками9, воюющими с [жи¬телями страны] ар-Русиййа, которая граничит с ними со стороны страны ар-Рум1 . Они укрываются в горах и в лесах, чтобы там на них не могли напасть. Народ баджнак подобен [народу] ар-русийа в обычай сжигать своих покойников. Некоторые из них бреют свои бороды, другие заплетают их. Их одежда состоит из недлинной куртки. Их язык отличается от языка русов и от языка басджиртов.»

Бассейн Каспийского моря входил в сферу экономических интересов русов, по крайней мере, с IX в. Тогда по Каспию проходил путь, связывавший Восточную Европу со странами Востока. Согласно сообщению Ибн Хордадбеха, этот торговый путь шел по Дону и Нижней Волге, Каспийскому морю до лежащего на его южном берегу города Джурджана (Гургана) и далее в Багдад. Этот маршрут описан Ибн Хордадбехом как путь купцов-русов, из чего можно заключить, что они играли видную роль в торговле на Каспии. О том, что в IX в. русские купцы поддерживали торговые отношения со многими прикаспийскими областями, говорит и указание Ибн Хордадбеха на то, что отправлявшиеся в путь по Каспию русы имели обыкновение высаживаться «на любом берегу» моря. К X в. русы уже имели свою колонию в Итиле, которая, по-видимому, была довольно внушительных размеров, коль скоро для разбора тяжб русов и сакалиба был выделен специальный судья.

Освоение Волжско-Каспийского торгового пути неминуемо должно было поставить русов перед необходимостью налаживания взаимоприемлемых отношений с Хазарией, которая благодаря своему географическому положению контролировала каспийский участок торговли, а также часть караванных путей между Восточной Европой, Средней Азией, Восточным Закавказьем и Ближним Востоком.

Каким образом оформлялись взаимоотношения хазар и русов во время каспийских походов последних, почти ничего не известно. У ал-Масуди сохранилось единственное упоминание о договоре, заключенном русами с хазарским царем во время похода 912—913 г. Согласно этому договору, за право прохода по территории Хазарии русы обязались отдать царю половину захваченной ими добычи. Хотя на обратном пути русы, как и было обусловлено, послали хазарскому царю половину добычи, они подверглись жестокому нападению со стороны проживавших в Хазарии мусульман, которых будто бы возмутили грабительские действия русов в мусульманских областях Прикаспия. Вот как описывает один из виднейших арабских географов Аз-Идриси разрушение русами первой столицы Хазарского каганата во время одного из Каспийских походов: «Что касается города Самандар, то он был некогда крупным про¬цветающим городом. Он был построен Ануширваном, там были са¬ды и виноградники, число которых не сосчитать58. Затем на город обрушилось племя русов и погубило его, так что процветание города ушло в прошлое» .

Кроме того, с начала X в. на южном берегу Каспия произошли неблагоприятные для хазар политические изменения. Большая часть областей этого региона подпала под влияние бухарских Саманидов, с которыми Хазария находилась во враждебных отношениях, поскольку Саманиды угрожали ей со стороны Средней Азии, подстрекая гузов к набегам на Хазарию. Если посмотреть на географию каспийского похода русов, то окажется, что главной ареной их действий были земли, подвластные Саманидам, а также Ширван. Поэтому в 912—913 гг. хазарам было выгодно пропустить русов на Каспий, ибо своими действиями они ослабляли противников Хазарии. О том, что действия русов в значительной степени совпадали с интересами хазар, косвенно свидетельствуют ширванские и дербентские хроники, которые молчат о походе русов, но много говорят о борьбе с хазарами в первые два десятилетия X в.

Следующий поход русов на Каспий, по заключению большинства исследователей, имел качественно иной характер по сравнению с предыдущими, так как грабительская политика русов уступила место завоевательной. Сведения об этом походе русов сохранились у ряда арабских и персидских писателей XI—XV вв., а также в сочинении армянского историка X в. Мовсеса Каланкатваци. По сообщению арабского историка Ибн Мискавейха, оставившего наиболее подробный рассказ об этом походе русов, в 332/943—944 г. отряд русов захватил богатый азербайджанский город Бердаа, расположенный близ реки Куры в армяно-грузинском приграничье. Русы быстро разбили стоявший в городе небольшой гарнизон правителя области Марзбана, который сам в это время воевал в Сирии. Заняв город, русы заявили местным жителям, что готовы гарантировать их безопасность и свободу вероисповедания, если те будут подчиняться новым хозяевам Бердаа. Однако вылазки против захватчиков продолжались, поэтому русы истребили часть городского населения. Тем временем Марзбан подтянул к городу большое войско, однако так и не смог выбить русов оттуда, хотя и изрядно потрепал их отряд. Вторжение мосульского князя в южную часть Азербайджана вынудило Марзбана перебросить на юг свои основные силы, оставив в Бердаа лишь небольшую часть войска. В конце концов русы, ослабленные распространившимися среди них болезнями, а также постоянными стычками с мусульманами, решили оставить город. Ночью они вышли из крепости, нагруженные добычей, добрались до своего лагеря на берегу Куры, где сели на ожидавшие их суда и отплыли домой.

Попытка русов закрепиться в Бердаа, опираясь на поддержку местного населения, не могла не вызвать противодействия Хазарии. По-видимому, именно после похода русов на Бердаа хазарские владыки перестали пропускать русские войска в Каспийское море, что впоследствии дало повод хазарскому царю Иосифу заявлять, что Хазария служит щитом, защищающим исламский мир от воинственных русов, которые, если бы не сдерживающая их натиск Хазария, могли бы дойти и до Багдада.

Утверждение же Иосифа, что он не пускает русов на Каспий, наводит на мысль, что такие попытки со стороны русов предпринимались и после похода на Бердаа. Возможно, изменение каспийской политики Хазарии по отношению к русам и привело к походу Святослава на восток.

Окончательное поражение хазар связано с походом Святослава. В Повести временных лет под 6473 годом (т. е. 965 г.) зафиксировано: «В лето 6473. Иде Святослав на козары; слышавше же козари, изидоша противу с князем свои Каганом, и съступишася битися, и бывши брани, одоле Святослав козаров и град их и Белу Вежю взя. И ясы победи и касогы» . Вероятно, речь здесь идет о тех ясах и касогах, которые еще подчинялись хазарам.

Начал Святослав с освобождения от хазарской власти Вятической земли; а затем в 965 г., пройдя по Оке и Волге, русское войско, быть может при участии торков, разбило булгар и буртасов, спустилось по реке, разорило хазарскую столицу Итиль. По Каспийскому морю Святослав добрался до Семендера и, опустошив его, направился вдоль Кавказа на запад. Здесь, двигаясь к Азовскому морю, он распространил русскую власть на асов и касогов. Связи этих земель с Русью оказались прочными и, видоизменяя форму, просуществовали вплоть до монгольского нашествия. На обратном пути вверх по Дону русские взяли Белую Вежу (Саркел) и затем воротились в Киев. Это был продуманный удар, нанесённый Хазарии в надлежащее время, в пору её политической изоляции; этот удар был основан на трезвом учёт экономических и политических интересов Руси. Цель похода заключалась не только в разгроме Хазарии, но и в том, чтобы взять в руки контроль над торговыми путями в Хорезм, Багдад, Контстантинополь по Волге, Дону, на Керченском проливе, на Северном Кавказе, открыть дорогу на Кавказ и прочной ногой стать в Крыму. Это была победа, благотворно отразившаяся на всём развитии Руси и сильно упрочившая её позиции в Причерноморье.