Прикованный Прометей (Эсхил). Эсхил. Прикованный Прометей. Греческая трагедия

«Прикованный Прометей» – творение древнегреческого драматурга Эсхила (V в. до н. э.), которого справедливо называют «отцом трагедии». В основу сюжета произведения положен греческий миф о титане Прометее, вступившем в единоборство с Зевсом и похитившем для людей огонь.

- Эсхил и его трагедия «Прикованный Прометей»

* * *

Прикованный Прометей (Эсхил) компанией ЛитРес .

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2001

© О. В. Осипова. Вступительная статья, 2001

© А. А. Тахо-Годи. Комментарии, 2001

© В. Г. Бритвин. Иллюстрации, 2001

Эсхил и его трагедия «Прикованный Прометей»

Эсхил. 525–456 гг. до н. э.

Более двух с половиной тысяч лет отделяют нас от эпохи, когда в Афинах жили и творили древнегреческие драматурги Эсхил, Софокл и Еврипид, но и сегодня не утрачен интерес к их творчеству. До сих пор вызывают восхищение глубиной мысли и красотой формы произведения, написанные в V в. до н. э., в переломную и противоречивую эпоху в истории Греции. Этот перелом нашел отражение и в творчестве старшего из трех великих греческих трагиков – Эсхила.

Расцвет трагедии в Афинах не случайно совпал с расцветом демократии, с усилением могущества Афинского государства. Установление новой формы государственной власти – демократии («народовластия»), победа над могущественной Персидской державой позволили Афинам, родному городу Эсхила, стать политическим и культурным центром всего греческого мира. Город восстановил и приумножил свое состояние. Все афинские граждане получили возможность участвовать в жизни своего государства, обсуждать дела и принимать решения, все они имели право занимать различные должности и были одинаково равны перед законом. Вместе с равными правами гражданин брал на себя и равные обязанности, он осознавал свою значительность и самостоятельность, свою ответственность в принятии решений. На этих основаниях и строилась демократия, создавшая все условия для свободного творчества, наивысшим результатом которого в ту далекую эпоху явилась прежде всего трагедия.

Об Эсхиле, как, впрочем, и о многих других античных писателях, мы знаем не много. Греки довольно поздно стали проявлять интерес к частной жизни своих великих предшественников и современников, и сведения о ней мы можем черпать лишь из археологических и некоторых литературных памятников. Из эпитафий (надписей на надгробиях) мы можем узнать имя отца, место рождения и смерти человека, которому надгробие посвящено; из документов государственного архива, которые частично сохранились до наших дней, становится известным, какие должности тот или иной человек занимал в своем государстве. Если же он был драматическим поэтом, то записи, рассказывающие о ходе и результатах драматических состязаний, дают возможность определить, какие произведения он написал и когда. Более подробно деятельность выдающихся людей античности, прежде всего, конечно, политиков, освещалась в исторических сочинениях той эпохи. Источником наших знаний могут служить и художественные произведения, в которых авторы оставили свидетельства о своей жизни. Понятно, что для позднейших биографов этих сведений было мало, и к немногочисленным достоверным фактам добавлялось множество легенд. Но, несмотря на скудость сведений, у нас все-таки есть некоторое представление о жизненном и творческом пути Эсхила.

Он родился в 525 г. до н. э. в Элевсине, предместье Афин, и происходил из знатного рода. Как афинский гражданин, он не мог остаться в стороне от жизни своего родного города. Эсхил с оружием в руках защищал Афины во время греко-персидских войн, участвуя в битвах при Марафоне, Саламине и Платеях. Он написал около 80 трагедий. Однако впоследствии, когда интерес к творчеству Эсхила был не столь велик, как к сочинениям других трагиков, Софокла и Еврипида, были отобраны (возможно, для нужд школьного обучения) семь трагедий, которые дошли до нас полностью: «Просительницы», «Персы», «Семеро против Фив», «Агамемнон», «Хоэфоры» («Плакальщицы»), «Эвмениды», «Прикованный Прометей». Об остальных мы имеем представление по сохранившимся фрагментам.

Творчество Эсхила высоко оценивали еще при его жизни: тринадцать раз завоевывал он первое место в драматических состязаниях, а после его смерти сочинения его на равных правах соперничали с драмами живущих поэтов и неоднократно одерживали победу. Примечательно, что в эпитафии, процитированной в его жизнеописании, Эсхил прославляется лишь как защитник отечества, а о его произведениях не говорится ни слова:

Евфорионова сына Эсхила Афинского кости

Кроет собою земля Гелы богатой зерном;

Мужество помнят его Марафонская роща и племя

Длинноволосых мидян, в битве узнавших его.

(Пер. Л. Блуменау)Несмотря на свой патриотизм и заслуги перед Афинами, последние годы жизни Эсхил провел на острове Сицилии. Причины его отъезда в точности неизвестны. В сицилийском городе Геле он и умер в 456 г. до н. э.

Эсхила справедливо называют «отцом трагедии». Он создал греческую трагедию такой, какой мы ее знаем теперь, в его творчестве она впервые предстала в своей классической форме. Однако, начав читать произведения Эсхила, мы сразу замечаем, что они мало похожи на привычные для нас драматические сочинения нового времени. Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению трагедии Эсхила «Прикованный Прометей», обратимся к истории.

Наши знания о происхождении греческой трагедии, как и о жизни ее авторов, скудны и противоречивы. Основным источником служит трактат «Поэтика» философа IV в. до н. э. Аристотеля. О том, как ставились трагедии, позволяют судить археологические находки. Многие театральные сооружения того времени сохранились до наших дней почти целиком; фрески и росписи на древнегреческих вазах часто представляют сцены из спектаклей. Наконец, тексты самих трагедий дают возможность сделать вывод об особенностях их постановки.

Греческие драматические представления берут свое начало в праздниках, связанных с богом виноделия Дионисом. Этих праздников было много, их справляли в разные времена года, и были они связаны с сельскими работами: выращиванием винограда или изготовлением вина. Самым крупным и ярким празднеством были Великие Дионисии (март – апрель), ставшие с середины VI в. до н. э. официальным праздником во всей Аттике. Длился он шесть дней. В первый день Дионису приносили в жертву козла, сопровождая жертвоприношение пением гимнов в честь бога виноделия – дифира́мбов. Дифирамб исполнял хор, одетый в костюмы сатиров, спутников Диониса, имевших в своем облике козлиные черты. Участники хора не только пели, но и танцевали, воспроизводя своими движениями содержание песни. Именно дифирамб и считают предшественником греческой трагедии: само слово трагедия в буквальном переводе означает «козлиная песнь» или «песнь о козле».

Во время Великих Дионисий в течение трех дней устраивали состязания поэтов и исполняли трагедии. Каждый из трех участников состязания должен был представить тетрало́гию, то есть четыре произведения: три трагедии и одну сатировскую драму – веселое сценическое представление, участники которого изображали сатиров.

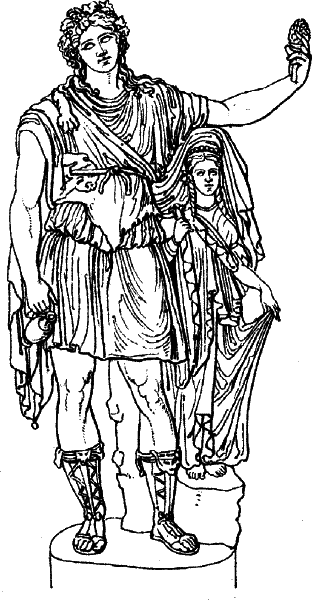

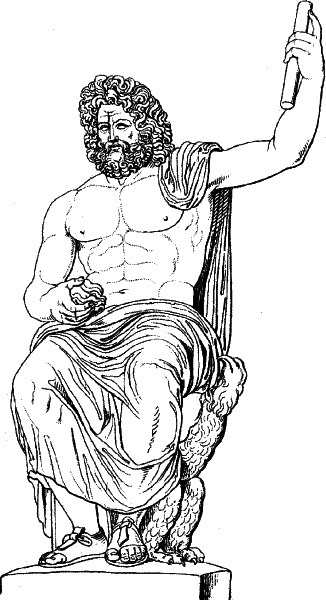

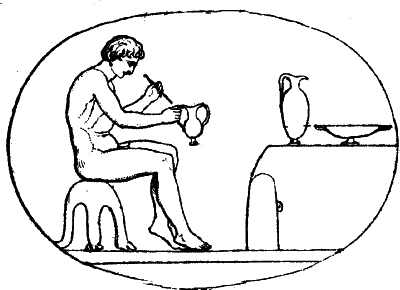

Дионис

Связанные с религиозным культом театральные представления считались в Афинах делом государственной важности. За их проведение отвечал один из архонтов – высших должностных лиц. К нему обращался автор с просьбой «назначить хор», то есть разрешить постановку его пьес. От архонта зависело, будет ли этот драматург в числе трех, допущенных к участию в празднестве. Расходы по постановке драм каждого автора власти возлагали на какого-нибудь состоятельного гражданина – хоре́га («выводящего хор»). Ему нужно было набрать хор, оплатить изготовление костюмов и декораций, снять помещение для репетиций, – одним словом, предоставить деньги на все, что потребуется для представления. Хоре́гия (исполнение обязанностей хорега) считалась хотя и обременительной, но почетной государственной повинностью, не менее почетной, чем оснащение боевого корабля. Тот, кто таким образом участвовал в постановке драм, пользовался уважением сограждан.

Греческие драматические представления сочетали декламацию с пением и пляской. Поэт сочинял не только текст, но был также и режиссером, иногда он обучал участников спектакля мелодиям хоровых партий и танцам.

По окончании праздника специальная комиссия, состоявшая из представителей всех афинских округов, распределяла награды. Награждали хорега, драматурга и главного актера (протагони́ста), их увенчивали плющом (этим растением был увит тирс – жезл Диониса). Сведения о постановках и призах (дидаска́лии) хранились в государственном архиве и были опубликованы Аристотелем в IV в. до н. э. Каждую трагедию ставили только один раз. Лишь для произведений Эсхила было сделано исключение.

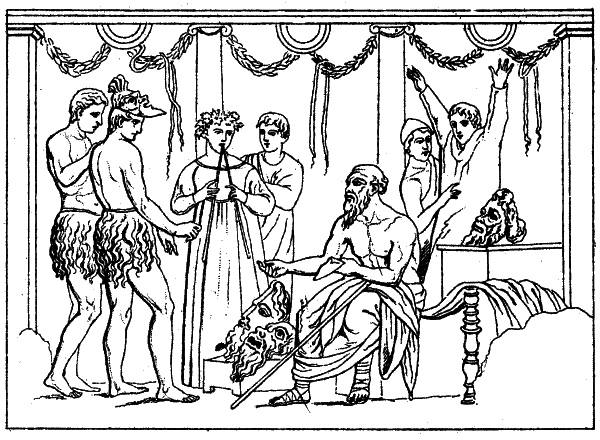

Репетиция трагедии

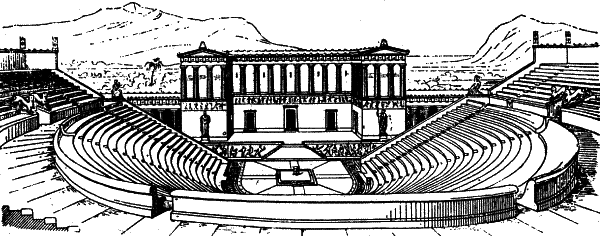

Театр в городе Сегесте

Театр не был развлечением, но являлся центром политической, религиозной и культурной жизни афинского народа. Афинская демократия стремилась к тому, чтобы приобщить всех граждан к культуре. Театр рассматривался как место общедоступных религиозных торжеств, поэтому, когда ввели плату за вход, беднейшим гражданам стали выдавать деньги из государственной казны, чтобы они тоже могли посещать театр. В драматических произведениях находили отклик политические события, и театр играл роль общественного воспитателя самых широких масс граждан. В комедии Аристофана «Лягушки» (V в. до н. э.) Эсхил в качестве одного из персонажей говорит:

Вот о чем мы, поэты, и мыслить должны, и заботиться

с первой же песни,

Чтоб полезными быть, чтобы мудрость и честь среди

граждан послушливых сеять.

(Пер. А. Пиотровского)Как указывает Аристотель, в своем развитии трагедия подвергалась многим изменениям и не сразу приобрела привычный для нас суровый и величественный вид. Древнегреческую трагедию от более поздней отличает обязательное присутствие хора, состоявшего из двенадцати, позднее, начиная с Софокла, пятнадцати человек; предводитель хора назывался корифе́ем. Хор являлся необходимым элементом трагедии, его партии чередовались с диалогами актеров. Вот как писал о назначении хора римский поэт Гораций (I в. до н. э.):

Хору бывает своя поручена роль, как актеру:

Пусть же с нее не сбивается он и поет между действий

То, что к делу идет и к общей направлено цели.

(«Об искусстве поэзии». Пер. М. Гаспарова)Древнегреческие трагедии написаны стихами: диалоги – ямбическим триметром (то есть стихом, состоящим из трех двустопных ямбических сочетаний), а хоровые песни – более сложными стихотворными размерами, которые очень трудно передать в русском переводе. Отличный от разговорного, особенно в хоровых частях, язык трагедий, их высокий, торжественный стиль – все это подчеркивало обстановку праздника, царившую во время драматических представлений. В уже упоминавшейся комедии Аристофана «Лягушки» Эсхилу принадлежат такие слова:

…сама неизбежность

Нам велит для возвышенных мыслей и дел находить

величавые речи.

Подобает героям и дивным богам говорить языком

превосходным.

(Пер. А. Пиотровского)Первоначально в представлении участвовал всего один актер. Предполагают, что он лишь отвечал на вопросы корифея: по одной из версий, слово, которым обозначали актера в греческом языке, переводится как «отвечающий». Затем Эсхил вводит второго актера, а Софокл – третьего. Один актер играл несколько ролей. Были и статисты – актеры, не произносившие ни единого слова. В «Прикованном Прометее» таким персонажем без слов является Сила. С течением времени роль хора постепенно уменьшалась и большее место занимали диалоги. В позднем произведении Эсхила «Прикованный Прометей» песни хора составляют лишь четверть объема всей трагедии.

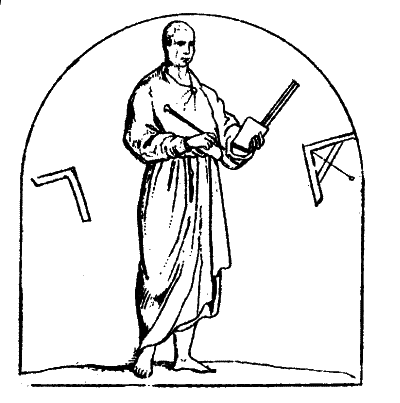

Сцена из трагедии

Начинается трагедия с актерских партий, составляющих проло́г («предисловие»). В прологе называется место действия, иногда действующие лица, и объясняется, что произошло с этими персонажами до начала действия. Началом трагедии также может служить прибытие хора и его песня – па́род. В дальнейшем происходит чередование эписо́диев («привхождений»), во время которых исчезают одни персонажи и появляются новые, и ста́симов («стояний»), то есть песен хора. Хоровые партии построены симметрично и состоят из строф («поворотов») и антистроф («поворотов в противоположную сторону»), следовательно, хор сопровождал свое пение различными движениями. Эпо́д – хоровая партия, отличная по структуре от строфы и антистрофы. За последним стасимом идет эксо́д («выход») – заключительная часть трагедии, в конце которой актеры и хор покидают место игры. В эписодиях и эксоде возможен диалог актера с корифеем, а также коммо́с. В переводе это слово означает «удары»: биение в грудь служило выражением скорби. Коммос – это совместная партия актера и хора в наиболее патетических частях трагедии.

Сцена из трагедии

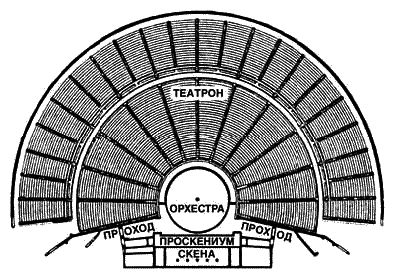

Театральные постановки разыгрывали прямо под открытым небом, в Афинах, на южном склоне Акрополя. Одной из основных частей театра была орхе́стра («площадка для пляски»), имевшая разную форму, но чаще представлявшая собой круг диаметром около двадцати метров, на котором и устраивалось представление. В центре ее находился алтарь Диониса. Остается неясным, где играли актеры. Считают, что в V в. до н. э. и актеры и хор располагались на орхестре. Позади орхестры находилась ске́на – постройка с комнатами для переодевания актеров, первоначально деревянная, затем каменная. Она имела три двери, через которые актеры выходили на орхестру и уходили с нее.

План театра в городе Эпидавре

С развитием театра изменялась и его архитектура. Впоследствии для актеров появилось специальное возвышение перед скеной – проске́ниум. Две трети орхестры было окружено местами для зрителей – те́атроном («зрелище»). Деревянный, позднее каменный театрон уступами поднимался вверх по холму. Эти три элемента – орхестра для хора, скена с проскениумом для актеров и театрон для зрителей – являются основными как для античного, так и для современного театра.

Театральные представления занимали важное место в общественной жизни города, и посещение театра было обязательным для всех его граждан, поэтому мест для зрителей было очень много: сохранились театры, где одновременно могло бы находиться несколько тысяч зрителей. Древние театры имели прекрасную акустику, и в наше время в сохранившихся театрах иногда ставят спектакли.

Использовались в театре и механические приспособления, хотя набор их был ограничен. Когда нужно было показать, что происходит по ходу действия внутри дома, из дверей скены выкатывалась повозка на деревянных колесах – с актерами. С помощью так называемого журавля – длинного шеста, служащего рычагом (вспомните деревенские колодцы), – поднимали в воздух актеров, которые изображали крылатых существ. Именно так, предполагают, в трагедии «Прикованный Прометей» появлялся Океан на грифоне. Нужно сказать, что античная трагедия вообще избегала показа действия. Например, убийство никогда не происходило на глазах у публики, о нем рассказывал кто-либо из его свидетелей. Поэты рассчитывали на фантазию зрителей, которые сами домысливали то, что не могло быть изображено в театральной постановке.

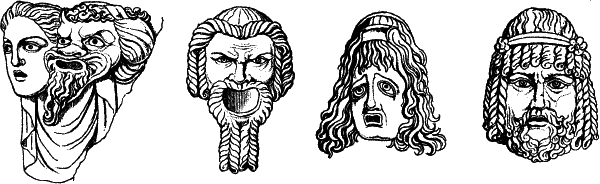

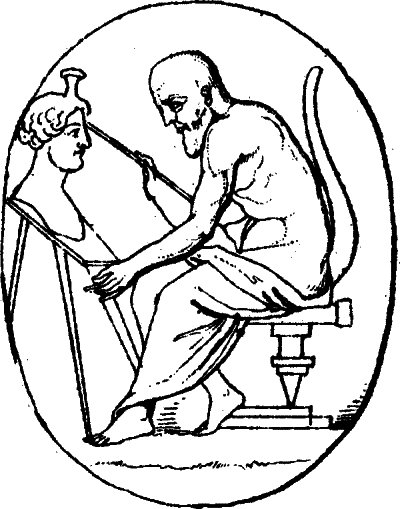

Трагические маски

Актеры выступали в специальной длинной одежде, на ногах были коту́рны (обувь с высокими подошвами). Лица их закрывали маски, сделанные из холста, покрытого гипсом, с широким отверстием для рта, усиливающим звук. Маска указывала на пол, возраст, общественное положение, нравственные качества и душевное состояние представляемого лица. Сохранились изображения различных масок на вазах, до нас также дошел их перечень в одном из античных словарей: двадцать восемь названий трагических масок. Их делали большей частью не для каждой отдельной роли, а для определенного типа персонажей. Различались маски мужские и женские (женские роли исполняли мужчины), маски богов и других мифологических персонажей. О том, кого именно маска представляет, можно было узнать по каким-нибудь характерным признакам.

Трагедии писали на исторические и мифологические сюжеты. Единственная полностью дошедшая до нас греческая трагедия, сюжетом которой послужили исторические события, – «Персы» Эсхила. В этой трагедии говорится о походе персидского царя Ксеркса на Грецию в 480 г. до н. э. и победе греков, которым покровительствовали боги. Однако чаще всего в основе сюжета лежат мифологические мотивы.

Слово миф греческое и буквально означает «слово», «сказание». Обычно под мифами подразумеваются сказания о богах, о героях, связанных с богами своим происхождением, участвовавших прямо или косвенно в создании самого мира, природных явлений и достижений культуры. Для первобытного общества мифология – основной способ понимания мира. Не отделяя себя от природы, человек одушевлял ее и переносил на природные объекты человеческие свойства, внешние и внутренние. Рассказ о событиях прошлого, имевших место в самом начале времени, служит в мифе средством описания устройства мира, способом его объяснения. Однако мифы не сказки. В сказке, в отличие от мифа, события воспринимаются как фантастические, как выдумка.

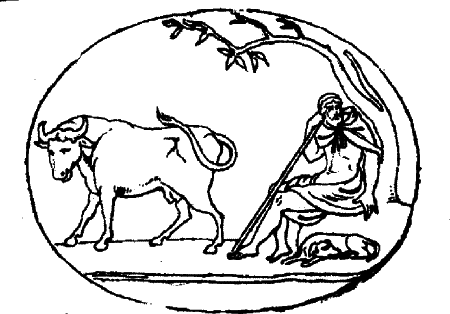

Наиболее многочисленную и позднюю группу составляют мифы этиологические (объяснительные), рассказывающие о происхождении каких-либо предметов, явлений природы, наконец, самих людей и их обычаев. Действующими лицами таких мифов часто выступают культурные герои . Это мифологические персонажи, которые добывают или впервые создают для людей различные приспособления, облегчающие жизнь, например орудия труда; обучают людей определенным навыкам: охоте, земледелию, вводят обычаи и праздники. Рассказ об этом становится в дальнейшем основой сюжета античных художественных произведений, которые являются источником наших знаний о древней мифологии.

Одним из этиологических мифов является миф о похищении огня, существующий у народов всего мира. Огонь играл огромную роль в жизни людей и воспринимался как достояние богов, которое они от людей скрывали. У греков в качестве похитителя огня выступал Прометей , миф о котором получил распространение в античной литературе. Писатели свободно перерабатывали мифологический материал, сообразуясь со своими художественными задачами, и неудивительно, что миф о Прометее представлен по-разному в творчестве различных авторов.

Зевс

Первая дошедшая до нас литературная обработка этого мифа – поэмы Гесиода (VIII–VII вв. до н. э.) «Теогония» («Происхождение богов») и «Труды и дни». Гесиод перечисляет сменяющие друг друга поколения богов и доходит до титанов , богов второго поколения, детей Неба – Урана и Земли – Геи. Сыном одного из титанов, Иапета, и был Прометей. Гесиод рассказывает, как Прометей обманул богов при жертвоприношении: богам достались несъедобные части животных (жир и кости), а людям – мясо. Раскрыв обман, Зевс, верховный бог, решил не давать людям огня, но Прометей похитил его, спрятав в стебле нартекса – тростника, сердцевина которого медленно тлеет и тем самым сохраняет огонь. За это Зевс наслал на людей несчастья, а Прометея приковал к скале на краю земли. Каждый день орел выклевывал у него печень, которая за ночь вновь отрастала. Впоследствии орел был убит Гераклом – и Прометей избавлен от мучений.

Гесиод излагает этот миф, чтобы прославить Зевса, показать его мудрость и бесплодность любых попыток противостоять ей или превзойти верховного бога в хитрости. Действия Прометея служат причиной бедствий людей, и попытка облагодетельствовать человечество оборачивается как против них, так и против него самого. Гесиод не объясняет, почему Прометей решает помочь людям. В его поэмах Прометей – хитрый обманщик Зевса, справедливо понесший наказание за свои поступки.

Конец ознакомительного фрагмента.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Прикованный Прометей (Эсхил) предоставлен нашим книжным партнёром -

Прикованный Прометей

Прикованный Прометей

Перевод А. И. Пиотровского

"Прометея приковывают в Скифии за похищенье огня. Скитающаяся

Ио узнает, что она придет в Египет и от прикосновения Зевса

родит Эпафа, Гермес приходит и угрожает Прометею, а в конце

делается гром и исчезает Прометей. Место действия - в Скифии у

Кавказской горы. Хор - из Нимф-Океанид".

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Прометей, титан.

Гефест, бог-кузнец.

Власть и Насилие, демоны, слуги Зевса.

Океан, титан.

Ио, дочь Инаха, в образе коровы.

Гермес, глашатай Зевса.

Хор Океанид, дочерей Океана.

Горная дебрь. Бог-кузнец Гефест, Власть и Насилие

демоны Зевса - вводят скованного Прометея.

Вот мы пришли к далеким рубежам земли,

В пространства скифов, в дикую пустую дебрь.

Гефест, теперь повинность за тобой - приказ

Родительский исполни и преступника

К скалистоверхим кручам пригвозди, сковав

Булатными, кандальными оковами.

Ведь он огонь твой, цвет, чудесно блещущий,

Украл и людям подарил. За грубый грех

Потерпит наказанье от руки богов,

Чтоб научился тиранию Зевсову

Любить, забывши человеколюбие.

Ты, Власть, и ты, Насилье, волю Зевсову

Вы до конца свершили. Дело сделано.

А я посмею ль бога, кровно близкого,

К скале, открытой ураганам, пригвоздить?

Но должен сметь. Необходимость властвует!

С отцовской волей строгой тяжело шутить.

(к Прометею)

Сверхмудрый сын Фемиды правомыслящей

На зло тебе, на зло себе железами

К безлюдному утесу прикую тебя,

Где речи не услышишь и лица людей

Ты не увидишь. Солнца пламень пышущий

Скорежит кожу струпьями. И будешь ждать,

Чтоб день закрыла ночь пестроодетая.

И снова солнце раннюю росу сожжет,

И вечно мука будет грызть и боль глодать,

За днями день. Спаситель не родился твой.

Награда вот за человеколюбие!

Сам бог, богов тяжелый презирая гнев,

Ты к людям свыше меры был участливым.

За это стой скалы пустынной сторожем,

Без сна, коленей не сгибая, стой столбом.

Кричать напрасно будешь, в воздух жалобы

Бросать без счета. Зевса беспощадна грудь.

Всегда жестоки властелины новые.

Эй-эй, что медлишь? Жалобишься без толку?

Не ненавидишь бога, всем богам врага?

Ведь предал людям он твое сокровище.

Родная кровь и старой дружбы власть страшны.

Ты прав, конечно. Все же, как отца приказ

Не выполнить? Намного не страшнее ли?

Всегда суров и черств ты, с сердцем каменным.

Лить слезы - не лекарство, бесполезный труд.

Оставь! Врага напрасно не оплакивай!

О, как мне ненавистно ремесло мое!

Напрасно ропщешь. Рассуждая попросту,

Твое тут неповинно ремесло ничуть.

Пускай бы кто другой им, а не я владел.

На каждом боге свой лежит нелегкий труд.

Один лишь Зевс свободен, господин всего.

Я это знаю, спорить не могу с тобой.

Тогда живее! В кандалы врага забей.

Чтобы родитель праздным не видал тебя.

Наручники, ты видишь, я схватил уже.

Вложи в них руки! Молотом наотмашь бей!

Ударь! Ударь! Злодея пригвозди к скале!

Готово все. Работа ладно сделана.

Ударь еще! Забей! Забей! Заклинивай!

И в бездорожьи мастер он пути сыскать.

Плечо вот это наглухо заклепано.

Теперь другое накрепко закуй! Пускай

Узнает умник, что его разумней Зевс.

Меня лишь он осудит. А другой - никто!

Зуб заостренный костыля железного

Теперь сквозь грудь вгони и пригвозди его!

Ай-ай, я плачу, Прометей, от мук твоих!

Размяк! Заплакал над врагом Кронидовым?

Гляди, чтоб над собою не пролить слезу.

То видишь ты, на что нельзя смотреть глазам.

Я вижу, по заслугам получает враг.

Теперь цепями ребра закандаль ему!

Все знаю сам. Напрасно не натравливай!

Натравливать я стану и приказывать.

Спустись теперь и ноги в кандалы забей!

Все слажено. Работа немудреная.

Заколоти на кольцах костыли теперь!

Перед судьей жестоким ты отдашь отчет.

Будь мягкосердым! А мою решительность

И крутость гнева ставить мне не смей в вину!

Уйдем же! Цепью сдавлен он железною.

(Прометею)

Что ж, нагличай! Сокровища богов кради

Для однодневок хилых! Поглядим теперь,

Как отчерпают люди лодку бед твоих.

Напрасно Прометеем, промыслителем,

Слывешь среди бессмертных. Так промысли же.

Как самому из сети болей вынырнуть.

(Удаляются Гефест, Власть и Насилие.)

Прометей

(прикованный к скале)

Святой эфир и ветры быстрокрылые,

Истоки рек текучих, смех сверкающий

Неисчислимых волн морских и мать-Земля,

Всевидящего Солнца круг, - вам жалуюсь!

Взгляните, что терплю я, бог, от божьих рук.

Поглядите, стою, покалечен

Изуверством! Мне гнить на века и века,

Мириады веков! Эту боль, этот стыд

На меня опрокинул блаженных богов

Новоявленный князь.

Ай-ай-ай! О сегодняшних муках воплю

И о завтрашних муках. Когда же конец

Рассветет этим каторжным болям?

Но нет? Что говорю я? Все предвидел сам.

Заранее. Нежданным никакое зло

На плечи мне не рухнет. Надо с легкостью

Переносить свой жребий, зная накрепко,

Что власть непобедима Неизбежности.

И все ж молчать и не молчать об участи

Моей, и то и это тошно! Зло терплю

За то, что людям подарил сокровища.

В стволе сухого тростника родник огня

Я воровски припрятал. Для людей огонь

Искусства всяческого стал учителем,

Путем великим жизни. Вот за этот грех

Под зноем солнца на цепях я распят здесь.

Ой-ой! Ой-ой!

Но, чу? Звон возник вьявь.

Пахнул вихрь в лицо мне.

То люди? То боги?

Иль что-то иное?

Зашли в глушь и дебрь,

В расщель снежных гор

На боль мою полюбоваться? Что еще?

Взгляните, вот я, бог в оковах, горький бог,

Зевса враг ненавистный, чума и напасть

Для богов, гнущих шею у Зевса в дому,

Все за то, что людей я сверх меры любил.

Ой-ой-ой! Снова слышу я посвист и шум

Пролетающих птиц. Верезжит и звенит

Дальний воздух от стрепета реющих крыл.

Что б ни близилось, все мне ужасно!

На орхестре в крылатой повозке появляется Хор

Нимф-Океанид.

Не бойся, друг наш!

Мы летим к тебе с любовью

На звенящих острых крыльях.

Мы примчались к этим скалам черным,

Слезой отца сердце склонив.

Гулкие в уши свистали ветры.

Железа звон, молота грохот к нам ворвался

В тишину морских пещер.

Стыд мы забыли скромный.

Босыми в крылатой летим повозке.

Прометей

Ай-ай-ай-ай!

Многодетной Тефии птенцы и отца

Океана, который всю землю кругом

Обтекает гремучей, бессонной рекой.

О подруги мои!

Поглядите, взгляните, в кандальных цепях

Я распят на скалистых разломах хребтов.

Над разрывами гор,

Здесь стою я на страже постыдной.

Антистрофа I

Прометей! Прометей!

На глаза нам сумрак рухнул.

Влага слез застлала взоры,

Видим, видим, вот стоишь, огромный!

К уступам скал ты пригвожден

Цепью железной, чтоб гнить и вянуть!

Да, новый князь внове владеет веслом Олимпа.

Новый миру дав закон,

Зевс беззаконно правит.

Что было великим, в ничто истлело.

Прометей

О, пускай бы под землю, в поддонный Аид,

Принимающий мертвых, он сбросил меня,

В Тартарийскую ночь!

Пусть бы цепью железной сковал, как палач,

Чтоб не мог любоваться ни бог и никто

На мученья мои!

А теперь я, игрушка бродячих ветров,

В муках корчусь, врагам на веселье!

Чье сердце камень, медь и лед?

Кто из богов над тобою посмеется?

Кто слез с тобой не станет лить?

Один лишь Зевс. Он, упрямый и бешеный,

Искореняет в неистовстве

Старое племя Урана.

Нет покоя ему, сердце пока не насытится,

Иль в поединке не вырвут из рук его черной власти.

Прометей

У меня, у меня, хоть в глухих кандалах

Я повис, изуродован, распят, разбит,

У меня он попросит, блаженных главарь,

Чтобы заговор новый раскрыл перед ним,

Угрожающий скиптру и славе его.

Но напрасно! Медовых речей болтовня

Не растопит мне сердце! Угроз похвальба

Не сломает! Что знаю, о том не скажу!

Не раскрою и рта! Пусть железа сперва

Беспощадные снимет! За стыд и за казнь

Пусть меня наградить пожелает!

Антистрофа II

Да, да, ты тверд. Тебя взнуздать

Горечь и боль никогда не смогут.

Но рот твой волен чересчур.

Проходит душу ужас пронзительный,

Участь твоя мне страшным-страшна.

Что если море печалей

Не переплыть вовек тебе? Беспощадное, злое,

Несокрушимо жестокое сердце у сына Крона.

Прометей

Знаю, черств и суров он. И свой произвол

Почитает законом. Но время придет,

Станет ласков и сладок, надломлен и смят

Под копытом судьбы.

Этот зычный и ярый погасит он гнев.

Будет дружбы со мной и союза искать...

Поспешит, и навстречу я выйду.

ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ

Старшая Океанида

Открой нам все и научи подробнее,

Вину какую Зевс в тебе нашел? За что

Тебя казнит так горько и чудовищно?

Все расскажи нам! Иль рассказ так тягостен?

Прометей

Мучительно рассказывать, мучительно

И промолчать. И то и это стыд и боль.

Когда среди бессмертных распри ярые,

Раздор жестокий вспыхнул и усобицы,

Когда одни низвергнуть Крона жаждали

С престола, чтобы Зевс царил, другие же,

Напротив, бушевали, чтоб не правил Зевс,

В то время был хорошим я советчиком

Титанам древним, неба и земли сынам.

Но убедить не мог их. Лесть и хитрости

Они надменно презирали. Силою

Прямой добиться чаяли владычества;

Но мать моя, Фемида-Гея (много есть

Имен у ней одной), идущих дней пути

Предсказывала мне не раз. Учила мать,

Что не крутая сила и не мужество,

А хитрость власть созиждет в мире новую.

Титанам это все я объяснил. Они ж

Скупились даже взглядом подарить меня.

Путем вернейшим, лучшим, я почел тогда,

Соединившись с матерью, на сторону

Встать Зевса. Добровольным был союз для нас.

По замыслам моим свершилось то, что ночь

Погибельная Тартара на черном дне

Старинного похоронила Крона с верными

Приверженцами. Но за помощь сильную

Богов владыка яростными пытками

Мне отомстил, наградою чудовищной.

Ведь такова болезнь самодержавия:

Друзьям не верить, презирать союзников.

Вы спрашивали, почему постыдно так

Меня калечит. Ясный дам, прямой ответ.

Едва он на престоле сел родительском,

Распределять меж божествами начал он

Уделы, власти, почести: одним - одни,

Другим - другие. Про людское горькое

Забыл лишь племя. Выкорчевать с корнем род

Людской замыслил, чтобы новый вырастить.

Никто не заступился за несчастнейших.

Один лишь я отважился! И смертных спас!

И в ад они не рухнули, раздавлены.

За это в болях содрогаюсь яростных,

Их тошно видеть, а теперь - чудовищно!

Я к людям милосердным был, по сам зато

Не встретил милосердия. Безжалостно

Утихомирен. Взорам - страх, и Зевсу - стыд!

Старшая Океанида

Грудь каменная и душа железная

У тех, кто над бедою, Прометей, твоей

Не плачет. Мне же лучше б не видать совсем

Твоих печалей. Сердце рушат страх и боль.

Прометей

Да, стал я жалок для друзей, наверное.

Старшая Океанида

А большего не сделал, чем рассказывал?

Прометей

Да, я избавил смертных от предвиденья.

Старшая Океанида

От этой язвы исцеленье как нашел?

Прометей

В сердцах надежды поселил незрячие.

Старшая Океанида

Большое облегченье роду смертному.

Прометей

Еще не все! Я людям подарил огонь.

Старшая Океанида

Владеют однодневки знойным пламенем?

Прометей

Огонь искусствам всяческим научит их.

Старшая Океанида

И за вину такую Зевс казнит тебя?

Прометей

Погнал на пытки. Неустанно мучает.

Старшая Океанида

И срока казни нет, конца палачеству?

Прометей

Нет срока, нет, пока не пожелает Зевс.

Старшая Океанида

Как пожелает? Где ж надежда? Понял ты?

Что ошибался? В чем? Про то не сладко нам

Напоминать, тебе же слышать. Прошлого

Не вспоминай. Подумай, как от зла спастись!

Прометей

Пока нога в капканах не завязла бед,

Легко счастливцу поучать несчастного.

Но это все предвидел я заранее.

Сознательно, сознательно, не отрекусь,

Все сделал, людям в помощь и на казнь себе.

Таких вот только пыток я не ждал никак:

На жарком камне гибнуть, иссыхать, сгнивать

В просторах злых, пустынных, неприветливых.

Так перестаньте ж плакать о сегодняшнем!

Сойдите на земь и о судьбах будущих

Проведайте. Узнайте, чем все кончится,

Послушайтесь, послушайтесь! Со мной, что так

Страдает, пострадайте! Ведь бродячее

Кочует злополучье от одних к другим.

Старшая Океанида

Не в обиду нам речи твои, Прометей!

Мы послушны, гляди!

Покидаем босою, летучей ступней

Самолетный ковер и звенящий эфир,

Птиц пугливых тропу голубую;

На кремнистую землю вступили, рассказ

О твоих злоключеньях услышать.

(Xор Океанид сходит с повозок.

Появляется старик Океан на крылатом коне.)

Из далеких, далеких краев, Прометей,

Я дорогою трудной к тебе прихожу.

Быстрокрылая птица меня принесла,

Власть и Сила, слуги Зевса.

Прометей.

Хор Океанид.

Ио, дочь Инаха.

ПРОЛОГ

Пустынные скалы на берегу моря. Гефест, Власть и Сила вводят закованного в цепи Прометея.

Власть

Ну, вот мы и на месте, у конца земли,

В безлюдном скифском, дальнем и глухом краю.

Пора, Гефест, исполнить, что наказано

Тебе отцом, и святотатца этого

К скалистым здешним кручам крепко-накрепко

Железными цепями приковать навек.

Твою ведь гордость, силу всех ремесл - огонь

Похитил он для смертных. За вину свою

Пускай теперь с богами рассчитается,

10 Чтоб наконец признал главенство Зевсово

И чтоб зарекся дерзостно людей любить.

Гефест

Вы, Власть и Сила, все, что поручил вам Зевс,

Уже свершили, ваше дело сделано.

А я - ужель я бога, мне подобного,

К суровым этим скалам приковать решусь?

Увы, решусь. Ведь нет другого выхода:

Всего опасней словом пренебречь отца.

Гефест

Родство и дружбу не могу не чтить, пойми.

Власть

40 Я понимаю. Но отца ослушаться

Неужто можешь? Это ль не всего страшней?

Гефест

Ни мягкости не знаешь, ни сочувствия.

Власть

О нем скорбеть что толку? Где помочь нельзя,

Там и напрасно убиваться нечего.

Гефест

О, как мне ненавистно ремесло мое!

Власть

Оно при чем? Ведь разум говорит тебе,

Что не твое искусство эту боль родит.

Гефест

По мне б, им лучше кто-нибудь другой владел.

Власть

Все тяжко, только над богами властвовать

50 Нетяжко, и свободен только Зевс один.

Гефест

Я знаю. Да и кто не знает этого?

Власть

Поторопись же приковать преступника,

Чтоб не увидел вдруг отец, как медлишь ты.

Гефест

Гляди-ка, вот и кольца приготовлены.

Власть

Надень ему их на руки и молотом

К скале прибей покрепче, не жалея сил.

Гефест

Я не сижу, и дело, видишь, движется.

Власть

Сожми потуже, чтоб зазоров не было,

А то искать лазейки не его учить.

Гефест

60 Ну, этою рукой не шевельнуть ему.

Власть

Так закрепи ж и эту, чтобы помнил впредь,

Что, как он ни искусен, Зевс искуснее.

Гефест

Лишь Прометей и вправе побранить мой труд.

Власть

Теперь шипом железным и безжалостным

Ему с размаху, с силой грудь насквозь проткни.

Гефест

Ах, Прометей, я плачу о беде твоей!

Власть

Опять жалеешь Зевсовых ты недругов

И стонешь? Не пришлось бы пожалеть себя.

Гефест

Глаза боятся видеть то, что видишь ты.

Власть

70 Я вижу лишь возмездье справедливое.

Теперь кольцом железным охвати бока!

Гефест

Не нужно понуканий. Все я сделаю.

Власть

Нет, понукать я буду и покрикивать.

Спустись теперь и скуй покрепче голени.

Гефест

Покончено и с этим. Был недолог труд.

Власть

Теперь покрепче гвозди вбей в отверстия.

Работу будет строгий принимать судья.

Гефест

Слова твои ужасны, как и облик твой.

Власть

Изволь, будь мягок сам. Но не брани меня

80 За мой суровый, твердый и жестокий нрав.

Гефест

Уйдем! Железом тело сплошь опутано.

Власть

(Прометею)

Вот здесь теперь и буйствуй, и права богов

Злобно душит. Он уймется,

Лишь когда насытит сердце

Или кто-то, изловчившись,

Власть у него отнимет силой.

Прометей

Сегодня в оковах железных томлюсь,

Но время придет, и правитель богов

Попросит меня указать и раскрыть

170 Тот заговор новый, который его

Державы лишит и престола.

Но будет он тщетно меня обольщать

Своим сладкоречьем, и тщетны тогда

Любые угрозы его - ни за что

Не выдам я тайны, покуда с меня

Не снимет безжалостных этих оков,

Покуда за этот позорный мой плен

Сполна не заплатит!

Антистрофа 2

Ты дерзок, не сдаешься ты,

Под пыткой на своем стоишь.

180 Не лучше ль придержать язык?

Томит, изводит душу мне сверлящий страх,

За тебя страшусь, пойми.

Где, плывя по морю муки,

Берег мирный увидал ты?

Непреклонно сердце Зевса,

Тверд и жесток рожденный Кроном.

Прометей

Я знаю, суров он и волю свою

Считает законом. Но время придет -

Смягчится, уступит. Заставит нужда.

190 Уймет он тогда безумный свой гнев

И сам поспешит, союзник и друг,

Ко мне - союзнику-другу.

ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ

Предводительница хора

Будь откровенен с нами, расскажи нам все.

В чем уличен ты Зевсом и за что тебя

Такой позорной он карает мукою?

Скажи нам, если это не грозит ничем.

Прометей

Рассказывать мне тяжко, но и тягостно

Молчать об этом. Боль моя всегда со мной.

Когда среди бессмертных распря вспыхнула

200 И меж собою боги перессорились, -

Одни с престола Крона сбросить чаяли,

Чтоб Зевс царил, другие же владычества

Над божествами не желали Зевсова, -

Тогда титанам, неба и земли сынам,

Помочь советом добрым я хотел. Но мой

Совет отвергли. Презирая вкрадчивость

И всякое лукавство, те надеялись,

Что грубой силой без труда захватят власть.

А мать моя - и Геей и Фемидою

210 Она зовется - много раз, заранее

Исход той распри зная, говорила мне,

Что победитель победит не силою,

А хитростью, коварством он одержит верх.

Но тщетно убеждал я и доказывал,

Меня тогда и слушать не хотел никто.

И, видя это, я почел за лучшее

По доброй воле и в союзе с матерью

Пойти на помощь Зевсу. Помощь принял он.

Моим стараньем в черной пасти Тартара

220 Бесследно сгинул древний Крон и все, кто с ним

Сражался рядом. Вот какой услугою

Обязан мне великий властелин богов.

И вот как он за это наградил меня!

Болезнь такая, видно, всем правителям

Присуща - никогда не доверять друзьям

Но вы спросили, за какую мучит Зевс

Вину меня. Извольте, и о том скажу.

Едва успевши на престол родительский

Усесться, сразу должности и звания

230 Богам он роздал, строго между ними власть

Распределил. А человечьим племенем

Несчастным пренебрег он. Истребить людей

Хотел он даже, чтобы новый род растить.

Никто, кроме меня, тому противиться

Не стал. А я посмел. Я племя смертное

От гибели в Аиде самовольно спас.

За это и плачусь такими муками,

Что их и видеть больно - каково ж терпеть!

Жалел я смертных, только самого меня

240 Не пожалели. Пытка беспощадная -

Удел мой. Зевсу славы не прибавит он.

Предводительница хора

Железным сердцем и душою каменной

Тот обладает, Прометей, кто мирится

С твоим страданьем. Лучше бы не видеть мне,

Как мучишься, но вижу и скорблю с тобой.

Прометей

Меня увидев, даже недруг сжалится.

Предводительница хора

Ни в чем ты больше не был виноват? Скажи.

Прометей

Еще у смертных отнял дар предвиденья.

Предводительница хора

Каким лекарством эту ты пресек болезнь?

Прометей

250 Я их слепыми наделил надеждами.

Предводительница хора

Благодеянье это, и немалое.

Прометей

Вдобавок я же и огонь доставил им.

Предводительница хора

И пламенем владеют те, чей век - как день?

Прометей

Оно научит их искусствам всяческим.

Предводительница хора

За эти, значит, преступленья Зевс тебя…

Прометей

Карает и вовеки не помилует.

Предводительница хора

Ужель мученью этому и срока нет?

Прометей

Один лишь срок: покуда не смягчится Зевс.

Предводительница хора

Надеешься - смягчится? Иль не видишь ты,

260 Что виноват был? Не хочу вины твоей

Касаться, это больно и тебе и мне.

О ней - ни слова. Думай, как помочь беде!

Прометей

Ах, как легко тому, кто в безопасности,

Увещевать и поучать попавшего

В беду. Но я ведь это все и раньше знал.

О да, о да, прекрасно знал, что делаю,

И, людям помогая, сам на пытку шел.

Не думал, правда, что такая выпадет

Мне пытка - чахнуть на утесе каменном,

270 Над пропастью повиснув, средь пустынных скал.

Но не тужите о моих сегодняшних

Невзгодах, а спуститесь и о будущих

Услышьте судьбах, чтобы все, как есть, узнать.

Молю, молю вас, будьте сострадательны,

Беду чужую видя. Ведь без устали

Кочует злополучье от одних к другим.

Мы с готовностью просьбу исполним твою,

Поверь, Прометей.

Легким шагом покинем, к тебе спеша,

280 Быстролетный престол,

Воздух чистый, где птицы свой путь вершат,

И на эту скалистую землю слетим,

Чтобы все до конца

Узнать о твоих злоключеньях.

Хор спускается к скале. Со стороны моря на крылатом коне появляется Океан .

Океан

Вот он, долгой дороги моей предел.

Я у цели. Меня, Прометей, к тебе

Эта птица примчала. Не удила

Направляли полет ее - помысел мой,

Состраданье к печальной твоей судьбе

Внушено мне, должно быть, нашим родством.

290 Но пускай бы и кровь

Не роднила нас - знай, все равно никого

Нет на свете, кто был бы мне дорог, как ты.

Что правду сказал я, увидишь. Чужда

Речам моим лесть. Ты лишь намекни,

Как можно помочь тебе, чем услужить,

И скажешь ты сам, что не знаешь друзей

Вернее меня, Океана.

Прометей

О, что я вижу! Ты среди свидетелей

Моих мучений? Как же ты покинуть смел

300 Поток, что назван по тебе, и скрытые

В камнях пещеры, чтоб в железородную

Еще мне больно думать, что дитя земли,

Стоглавый обитатель Киликийских гор,

Что не знают страха в битве,

Плачут скифские кочевья

На далеком краю земли,

Антистрофа 2

420 Плачут Арии герои,

Что живут вблизи Кавказа,

В городах на склонах скал,

Ратоборцы, и вторит им

Острых копий бряцанье.

Строфа 3

В такой беде мне только одного

Случилось видеть бога: титан Атлант,

Силой безмерной своею славный,

Под землю и свод небесный спину,

430 Плача, подставил.

Антистрофа 3

Шумит, ревет, морской прибой…

… сшибаясь, гремят валы,

Черные недра гудят Аида

И стонут потоки рек священных

От состраданья.

ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ

Прометей

Ни спеси, ни бахвальства нет, поверьте мне,

В моем молчанье. Сердце мне терзает боль,

Когда я вижу, как меня унизили.

Ведь кто же, как не я, всем этим нынешним

440 Богам в удел назначил и почет и власть?

Об этом, впрочем, помолчу: все знаете

И так прекрасно. Лучше вы послушайте

О бедах человеков. Ум и сметливость

Я в них, дотоле глупых, пробудить посмел.

Об этом не затем, чтоб их кольнуть, скажу,

А чтоб понять вам, как я к людям милостив.

Они глаза имели, но не видели,

Не слышали, имея уши. Теням снов

Подобны были люди, весь свой долгий век

450 Ни в чем не смысля. Солнечных не строили

Домов из камня, не умели плотничать,

А в подземельях, муравьями юркими,

Они без света жили, в глубине пещер.

Примет не знали верных, что зима идет,

Или весна с цветами, иль обильное

Плодами лето - разуменья не было

У них ни в чем, покуда я восходы звезд

И скрытый путь закатов не поведал им.

Премудрость чисел, из наук главнейшую,

460 Я для людей измыслил и сложенье букв,

Мать всех искусств, основу всякой памяти.

Я первый, кто животных приучил к ярму,

И к хомуту, и к вьюку, чтоб избавили

Они людей от самой изнурительной

Работы. А коней, послушных поводу,

Красу и блеск богатства, я в повозки впряг,

Не кто иной, как я, льняными крыльями

Суда снабдил и смело по морям погнал.

Вот сколько ухищрений для людей земных

470 Придумал я, злосчастный. Мне придумать бы,

Как от страданий этих самому спастись.

Предводительница хора

Позорной мукой сломлен, растерялся ты

И духом пал, как скверный врач пред собственной

Болезнью. Ты найти не в силах снадобья,

Которое тебя же исцелить могло б.

Прометей

Еще не так ты удивишься, выслушав

Других искусств, открытых мною, перечень.

Важнейшее сначала. Прежде не было

Спасенья от болезней. Ни травы такой,

480 Ни мази, ни питья не знали смертные

И гибли без лекарства до тех пор, пока

Я всяких смесей болеутоляющих

Не указал им, чтоб любой пресечь недуг.

Я ввел разнообразные гадания

И первый распознал, какие сбудутся

Сны и какие - нет. И темных знамений,

Да и примет дорожных объяснил я смысл.

Полет когтистых птиц я людям тщательно

Растолковал: какие предвещают зло,

490 Какие - благо, каковы обычаи

У каждой, как враждуют меж собой они,

Как любят птицы, как летают стаями,

Какого цвета, гладкости какой богам

Угодны потроха и виды разные

И печени и желчи - все открыл я им.

Огузки в туке и огромный окорок

Я сжег, чтоб смертных труднопостижимому

Искусству вразумить, и знаков огненных

Смысл, непонятный прежде, объяснить сумел.

500 Вот как все было. А богатства, скрытые

В подземных недрах, - серебро и золото,

Железо, медь, - кто скажет, что не я, а он

Их обнаружил первым и на свет извлек?

Короче говоря, одну ты истину

Запомни: все искусства - Прометеев дар.

Предводительница хора

О людях непомерно не пекись теперь,

А о своих подумай бедах. Верю я,

Что день настанет - ты из плена вырвешься

510 И будешь так же, как сегодня Зевс, могуч.

Прометей

Еще не хочет Мойра всевершащая

Исполнить это. Только после тысяч мук

И после тысяч пыток плен мой кончится.

Умение любое - пред судьбой ничто.

Предводительница хора

А кто же правит кормовым веслом судьбы?

Прометей

Три Мойры да Эринии, что помнят все.

Предводительница хора

Так что же, Зевс им уступает силою?

Прометей

И Зевс от предрешенной не уйдет судьбы.

Предводительница хора

Что, кроме вечной власти, суждено ему?

Прометей

520 На это не отвечу, не выспрашивай.

Предводительница хора

Наверно, это тайна, и священная.

Прометей

К другому лучше перейди. Об этом речь

Вести еще не время. Чем уклончивей

Отвечу я, тем лучше. Лишь молчанием

От плена, от позора и от мук спасусь.

СТАСИМ ВТОРОЙ

Строфа 1

Зевс, что над миром царит,

Сердце мне да не полнит строптивой силой.

Да не устану вовек дарами,

530 Мясом тельцов, ублажать бессмертных

Там, где отца Океана вечный плещет поток.

Да не унижу хулой

Уст моих. Этим желаньям вовек да буду верна.

Антистрофа 1

Сладкая доля - всю жизнь

Жить, согревая душу надеждой твердой,

Счастьем безоблачным и весельем,

540 Но содрогаюсь, когда я вижу

Тысячи мук и терзаний, бездну бедствий твоих.

Страх перед Зевсом забыв,

Смертных ты чтил непомерно, ты был строптив, Прометей.

Строфа 2

Кто ж за услугу заплатит, скажи, откуда, скажи мне, милый,

Помощи ждать? От тех ли, чей век как день?

Ты ли не видел, как слеп и бессилен

Род человечий, немощью, словно сном,

550 Скованный? Нет, во веки веков не сможет

Воля людей нарушить законы Зевса.

Антистрофа 2

Этому зрелище учит меня твоих, Прометей, страданий.

Песню иную пела я в день, когда

Мылась невеста твоя Гесиона,

К свадьбе готовясь, - в день, когда ты, жених,

Девичье сердце к браку склонив дарами,

560 В дом ее ввел и с нею взошел на ложе.

ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ

Вбегает Ио, превращенная Герой в корову.

Чей край, что за племя, кто предо мной

На камне, в оковах томясь, висит

Игралищем бурь?

За какую вину гибнешь, ответь.

Скажи мне, куда

Меня, злополучную, занесло?

Горе, о, горе!

Опять слепень впился в меня. Беда мне!

Вот, вижу, Аргус, сын Земли.

Долой, долой!

Вот он опять, пастух тысячеглазый,

570 По пятам за мною, во взгляде - ложь.

Его и смерть не скрыла в преисподней,

Вышел из царства мертвых, рыщет, как ловчий пес;

И неотступно за мною, голодной, жалкой,

Мчится по взморью, песок топча.

Строфа

Воском скрепленная, песню поет свирель,

Хочется сном забыться.

Горе мне, горе! В какие дали

Дальний мой путь ведет?

Крона дитя, в чем ты меня мог уличить,

Кару за что такую,

580 Горькой, послал? Словно слепень,

Страх и безумье жалят.

Огнем сожги меня, землей засыпь меня,

Плоть мою гадам морским скорми!

Слезной молитве, прошу,

Внемли, владыка!

Вдоволь скиталица наскиталась.

Ведать не ведаю, где конец

Этой муке великой.

Слышишь ли ты волнорогой девушки речь?

Прометей

Как не услышать дочери Инаховой,

590 Слепнем гонимой, той, что сердце Зевса жжет

Любовью и в скитаньях нескончаемых

По воле Геры гневной коротает век?

Антистрофа

Кто тебе имя отца моего открыл?

Кто ты, ответь мне, сжалься.

Кто тебе, бедный, о бедах Ио

Верную весть принес?

Назван тобой посланный мне богом недуг:

С места на место гонит,

Мучит меня жало мое.

600 Вскачь я сюда бежала.

Голод глодал меня, Гера гнала меня,

Мстительной злобой дыша, гнала.

Кто тот несчастный, чья боль

С этой сравнится?

Ясно скажи мне, какие муки

Ждут меня. Как побороть недуг,

Если знаешь, поведай.

Девушке бедной ответ, умоляю, дай.

Прометей

Все, что узнать ты хочешь, расскажу тебе,

На все отвечу без загадок, попросту,

610 Как принято с друзьями разговаривать.

Я Прометей, который людям дал огонь.

На благо ты явился человечеству,

За что же, бедный Прометей, страдаешь так?

Прометей

Я лишь недавно выплакал печаль свою.

Мне, значит, не окажешь этой милости?

Прометей

О чем узнать ты хочешь? Все скажу тебе.

Кто к этому утесу приковал тебя?

Прометей

Рука - Гефеста, а решенье - Зевсово.

620 А за какие платишься провинности?

Прометей

Довольно! Хватит и того, что сказано.

Еще открой несчастной, чем окончатся

Ее скитанья и какой им срок сужден.

Прометей

Не знать об этом лучше бы тебе, чем знать.

Нет, не скрывай мучений, предстоящих мне.

Прометей

Не откажу тебе я в этой милости.

Так почему же медлишь все, как есть, сказать?

Прометей

Сказать не жаль мне. Только огорчить боюсь.

Не будь ты так заботлив. Это лишнее.

Прометей

630 Твое желанье выполняю. Слушай же.

Предводительница хора

Постой, мое желанье тоже выполни:

Сначала мы узнаем, в чем недуг ее.

Пускай сперва расскажет о беде своей,

А о дальнейших муках скажешь после ты.

Прометей

Их просьбу, Ио, отвергать не следует.

Они же сестры твоего отца. Где плач

О жребии несчастном слезы горькие

И состраданье слушателей вызовет,

Там и помешкать можно, там и слов не жаль.

640 Не в силах вашей просьбе я противиться.

Из речи ясной все, что вы хотите знать,

Узнаете сейчас вы, хоть рассказывать

О том стыжусь я, как меня, несчастную,

Застигла буря божьего неистовства

И как она сгубила красоту мою.

Из ночи в ночь в мои покои девичьи

Сны приходили, и виденья вкрадчиво

Шептали мне: "О девушка счастливая,

Зачем хранишь ты девственность? Высокого

Сподобишься ты брака. Воспылал к тебе

650 Сам Зевс желаньем и Киприды сладкий труд

Делить с тобою хочет. Ложа Зевсова,

Дитя, не отвергай ты, а на сочный луг

670 Отец, несчастный сам, меня, несчастную,

Прогнал с порога дома. Покорился он

Узде, в которой держит нас всесильный Зевс.

И тотчас облик мой, как и душа моя,

Преобразился, - видите рога? - слепень

Меня ужалил, и прыжками буйными

Я побежала к чистым водам Керхнии,

К кринице Лерны. А за мной, бесчисленных

Глаз не сводя с моих следов, неистовый

Пастух, землей рожденный, по пятам гнался.

680 Его внезапно жребий неожиданный

Из жизни вырвал. А меня из края в край

Слепень безумья гонит. Это божий бич.

Теперь ты все услышал. Если что-нибудь

О предстоящем знаешь, не щади меня,

Скажи всю правду. Ничего постыднее

Неискренних, нечестных слов на свете нет.

О, погоди, помолчи!

Сниться не снилось мне, что таким

Странным рассказом смутят мой слух,

690 Невыносимо, невыразимо

Сердце мне, словно мечом, ледяным, двуострым,

Горечью, жалостью, ужасом, болью пронзят.

Доля ты, доля, горе ты, горе!

С дрожью на муки Ио гляжу.

Прометей

Пугаешься и стонешь преждевременно:

Сначала остальное ты узнать должна.

Предводительница хора

Так говори же. Облегченье страждущим

Всю боль, что суждена им, наперед узнать.

Прометей

700 Легко мне было просьбу вашу прежнюю

Исполнить. Вы хотели от нее самой

Сперва услышать повесть об ее беде.

Теперь о том, что волей Геры вытерпеть

Отроковице этой предстоит, скажу.

А ты, Инаха семя, ты слова мои

Впивай душою, чтоб конец пути узнать.

Отсюда ты сначала, на восток свернув,

Ступай вперед по землям нераспаханным

К кочевьям скифов, что в плетеных коробах,

710 Высоких, на колесах, с дальнострельными

Не расставаясь луками, привыкли жить.

Не подходи к ним, а скалистым берегом,

Там слева кузнецы, с железом дружные,

Судам закрыла, мореходам мачеха).

Дорогу там покажут, не чинясь, тебе.

Ты выйдешь к перешейку Киммерийскому,

730 К воротам узким моря, безбоязненно

Пересечешь теснину Меотийских вод,

И вечно среди смертных славной памятью

Об этой переправе будет имя жить -

"Боспор" - "Коровий брод". На материк придешь

Азийский из Европы. Не находите ль,

Что царь богов во всех своих деяниях

Равно жесток? Желая с этой смертною

Совокупиться, бог в такое странствие

Погнал ее. Любовник грозный, девушка,

740 Тебе достался. Все, что ты услышала,

Еще и не начало даже мук твоих.

Горе мне, горе мне!

Прометей

Опять кричишь и стонешь. Что же сделаешь,

Когда узнаешь меру и дальнейших бед?

Предводительница хора

Ты, значит, ей предскажешь беды новые?

Прометей

Бушующее море неизбывных мук.

На что мне жизнь? Зачем же я не бросилась

Без долгих сборов с этой вот скалы крутой,

Чтоб, рухнув наземь, навсегда избавиться

750 От всех печалей? Смерть принять единожды

Милей, чем каждый день в сплошном страданье жить.

Прометей

Мои мученья ты едва ли б вынесла:

Ведь смерть и та судьбой мне не дарована,

А смерть освободила бы меня от мук,

Увы, конца терзаний не приходится

Мне ждать, покуда власти не лишится Зевс.

Возможно ль, что лишится Зевс владычества?

Прометей

Ты, думаю, была бы рада этому.

Еще бы! Ведь от Зевса и беда моя.

Прометей

760 Так знай же: это сбудется воистину.

Но кто отнимет у него державный жезл?

Прометей

Сам и отнимет безрассудным замыслом.

Каким? Скажи мне, если не опасно знать.

Прометей

Он вступит в брак, и в этом он раскается.

С богиней или смертной - если тайны нет?

Прометей

Не все ль едино? Это разглашать нельзя.

Его жена с престола свергнет, может быть?

Прометей

Сын у нее родится посильней отца.

И Зевс никак от этой не уйдет судьбы?

Прометей

770 Если свободу мне не возвратят, то нет.

Кто ж против воли Зевса это сделает?

Прометей

Он из твоих потомков, избавитель мой.

Что говоришь ты? Отпрыск мой спасет тебя?

Прометей

Да, в третьем поколенье от десятого.

Еще неясно мне твое пророчество.

Прометей

Узнать свой жребий не старайся более.

Того, что посулил мне, не лишай меня.

Прометей

Из двух пророчеств можешь услыхать одно.

Но из каких же двух? Скажи, дай выбрать мне.

Прометей

780 Изволь, вот выбор: либо то, что вытерпишь,

Скажу тебе я, либо - кто спасет меня.

Предводительница хора

Ей лучше окажи услугу первую,

А мне вторую, просьбе благосклонно вняв:

Ты ей поведай о дальнейших странствиях,

А я б узнать хотела, кто спаситель твой.

Прометей

Коль вы того хотите, я противиться

Не стану, все, что вам угодно знать, скажу.

Начну с твоих метаний, Ио. В памяти

Души твоей ты это записать должна.

790 Поток у кромки двух материков проплыв,

К восходу солнца, на восток пылающий,

Ступай от моря шумного, и ты придешь

Ты к ним не приближайся. В дальний край затем

Придешь, где племя черных возле утренней

Живет зари. Течет там Эфиоп-река.

810 Ее высоким берегом дойди потом

До водопада, где с отрогов Библоса

Нил многочтимый чистую струю стремит.

Тебя он в треугольную и выведет

Ту землю, Ио, где тебе с потомками

Вдали от мест родимых суждено осесть.

Коль непонятна иль туманна речь моя,

Переспроси, отвечу вразумительней:

Досуг, увы, мне больший, чем хотел бы, дан.

Предводительница хора

Что ж, если ты не кончил или что-нибудь

820 Забыл сказать ей о злосчастном странствии,

То говори. Но если все сказал, тогда

Припомни, что просили мы, и выполни.

Прометей

Все о скитаньях ей поведал полностью,

Но чтоб тому, что слышала, поверила,

Я расскажу, что было с нею, прежде чем

Сюда явилась, - в подтвержденье слов моих.

Большую часть событий, впрочем, выпущу

И о конце блужданья твоего скажу.

Итак, когда ты вышла на Молосскую

830 Равнину и к высотам у Додоны, где

Феспрота Зевса дом стоит пророческий

И вещие, о, диво, те дубы растут,

Которые, не обинуясь, явственно

Тебя супругой Зевсовою будущей

Назвали славной, - что за честь, не правда ли?

Ты в исступленье вдруг метнулась к берегу,

К заливу Реи ринулась огромному

И вспять от взморья снова понеслась бегом.

Настанет время - будет Ионическим

840 Залив тот называться, - знай доподлинно, -

В напоминанье людям о твоем пути.

Вот ты и получила доказательство,

Что ум мой видит больше, чем увидит глаз.

Теперь и остальное вам и ей скажу,

На прежнюю вернувшись колею речей.

Каноб - такой есть город на краю земли,

Близ устья Нила, у наносов илистых.

Там от безумья Зевс тебя и вылечит,

К тебе рукою прикоснувшись ласково,

850 И ты родишь Эпафа темнокожего,

Дитя прикосновенья. И землею всей,

Что Нил поит широкий, будет править он.

И пять колен пройдет, и пятьдесят сестер

Вернутся в Аргос, не желая с братьями

Двоюродными, крови той же, в брак вступить.

А те, пылая страстью и преследуя,

Как ястребы голубок, беглых девушек,

Свою добычу схватят, но нерадостной

Добыча будет эта. Бог расстроит брак.

860 Земля пеласгов примет женихов. Арес

Руками дев убьет их в ночь бессонную.

Да, каждая из жен у мужа каждого

Отнимет жизнь, двуострый в горло нож всадив.

Любовь такую и моим бы недругам!

Томясь желаньем, лишь одна из девушек

Растает, мужа не убьет. Погаснет в ней

Ее решимость. Слабой предпочтет прослыть,

Но никаким убийством не запятнанной,

И от нее аргосский царский род пойдет.

870 Рассказывать подробней - дело долгое.

Но семя это даст того отважного

Стрелка из лука, что меня от мук моих

Избавит. Вот что мать давнорожденная

Фемида-Титанида предсказала мне.

А как и где - об этом много времени

Речь заняла б, да и тебе что проку в том?

О, беда, о, беда!

Снова жгучая боль помутила ум,

Я опять бешусь, и горит в душе

880 Жаркое жало.

Сердце в страхе стучит, колотится в грудь,

Вкруговую, блуждая, пошли глаза,

Вихрь безумья с дороги гонит меня,

Языком не владею, бессвязная речь

Захлебнулась и тонет в волнах беды,

В исступленном прибое бреда.

(Убегает.)

СТАСИМ ТРЕТИЙ

Строфа

Мудр, о, поистине мудр

Тот, кто впервые понял и вслух произнес:

С равными нужно

890 В браки вступать, чтоб счастье свое найти.

Если ты нищ и убог, то богатых, пресыщенных

И родовитых, надменных, напыщенных

Обходить старайся стороной.

Антистрофа

О, никогда, никогда

Пусть не увидят Мойры на ложе меня

Зевсовой страсти

Или женой другого сына небес.

Страшно глядеть мне, как Ио, стыдливую девушку,

Топчет, и мучит, и гонит на бедствия

900 Геры сокрушительная злость.

Эпод

Нисколько мне не страшно с равным в брак вступить,

Но не взглянул бы на меня

С неумолимой страстью бог высокий!

Безнадежна тут надежда, безвыходен выход.

Я не знаю, как жить тогда,

И не вижу, как мне уйти

От Зевсовой мудрой власти.

ЭКСОД

Прометей

При всем своем тщеславье даже Зевс еще

Научится смиренью. Он готовится

К такой женитьбе, что во мрак безвестности

910 Его с престола сбросит. Тут и сбудется

Проклятье Крона полностью, которое,

С престолом расставаясь, произнес отец.

Как этих бед избегнуть, из богов никто

Сказать не может Зевсу. Только я бы мог.

Я знаю - как. Пускай же он упорствует,

Кичась громами в небесах и пламенем

Пылающие стрелы с высоты меча.

Все это не поможет: от бесславного

И страшного паденья не спасется Зевс:

920 Непобедимо сильного противника,

Врага на диво сам себе готовит он.

Противник этот пламя жарче молнии

Придумает и грохот посильней, чем гром,

Трезубец Посейдона, что земную твердь

Трепал, как лихорадка, в море бросит он,

И Зевсу будет худо, и узнает Зевс,

Как непохоже рабство на владычество.

Предводительница хора

Отводишь душу, Зевса проклиная всласть.

Прометей

О том твержу, что будет и чего хочу.

Предводительница хора

930 Неужто сладить с Зевсом сможет кто-нибудь?

Прометей

Ему грозят мученья тяжелей моих.

Предводительница хора

Не страшно ли такие говорить слова?

Прометей

Чего бояться? Смерть не угрожает мне.

Предводительница хора

А вдруг еще больнее мучить вздумает?

Прометей

Пускай больнее. Я ведь ко всему готов.

Предводительница хора

Тот мудр, кто Немезиду чтит безропотно.

Прометей

Робей пред всякой властью, льсти, заискивай,

А мне до Зевса дела никакого нет.

Пусть правит как угодно в свой короткий срок,

940 Ему недолго над богами властвовать.

Но вот я вижу, Зевсов к нам гонец спешит,

Прислужник верный самодержца нового.

С каким-нибудь известьем он пришел сюда.

Появляется Гермес .

Гермес

К тебе, проныра и брюзга брюзгливейший,

Богов предатель, а людей, чей век как день,

Заступник-благодетель, огнекрад, спешу.

Отец велит о браке том, которым ты

Здесь похвалялся, браке, что владычества

Его лишит, поведать не намеками,

950 А ясно и подробно, чтобы мне сюда

Не возвращаться, Прометей. Уступчивей

От этого, ты знаешь, ведь не станет Зевс.

Прометей

Полны высокомерья и надменности

Твои слова. На то ты и слуга богов.

Вам, новым, внове править и незыблемой

Твердыней власть сдается вам. Не два ль царя

С твердыни той упали на моих глазах?

А третьим, вскоре я увижу, нынешний

Падет позорно. Так ужели стану я

960 Богов бояться новых, трепетать, робеть?

Как бы не так! Дорогой, по которой ты

Сюда явился, возвратись назад скорей:

Ни на один вопрос твой не отвечу я.

Гермес

Такая же строптивость безоглядная

Тебя уже метнула в эту гавань мук.

Прометей

Но на твое холопство тяжкий жребий мой

Я променять, знай твердо, не согласен, нет.

Гермес

Наверно, быть холопом камня этого

Милей, чем Зевсу преданным гонцом служить.

Прометей

970 За оскорбленья платят оскорбленьями.

Гермес

Ты рад, гляжу, такому обороту дел.

Прометей

Я рад ему? Такой же точно радости

Врагам своим желаю, в их числе - тебе.

Гермес

В своих ты бедах, значит, и меня винишь?

Прометей

Всех, говоря по правде, ненавижу я

Богов, что за добро мне отплатили злом.

Гермес

Великим, вижу, болен ты безумием.

Прометей

Да, болен, если ненависть к врагам - болезнь.

Гермес

Тебе бы да удачу - ты б несносен был.

Прометей

980 О, горе!

Гермес

Зевс не знает слова этого.

Прометей

Что ж, время, старясь, может научить всему.

Гермес

Но ты умнее все еще не сделался.

Прометей

А то б с тобой, холопом, говорить не стал.

Гермес

Отцу, я вижу, отвечать не думаешь.

Прометей

Я так ему обязан, так признателен…

Гермес

Как над мальчишкой, надо мной глумишься ты.

Прометей

Глупее ты мальчишки, коль надеешься

Хоть что-нибудь для Зевса от меня узнать.

Ни хитрости, ни пытки нет, которыми

990 Меня склонить удастся к откровенности,

Пока с меня он мерзких не сорвет цепей.

Пускай он мечет огненные молнии,

Пусть белокрылым снегом сыплет, громы пусть

На Землю рушит, все перевернет вверх дном -

Ничем он не добьется, чтобы выдал я,

Кто тот, который у него отнимет власть.

Гермес

Какая польза в том тебе, подумал ты?

Прометей

Все взвешено давно уж и продумано.

Гермес

Пора, глупец, пора же наконец тебе

1000 Разумно, трезво на свою беду взглянуть.

Прометей

В ушах твоя навязла речь, как моря шум.

Не смей и думать, что решенья Зевсова

По-женски устрашусь я и, как женщина,

Заламывая руки, ненавистного

Просить начну тирана, чтоб от этих пут

Меня освободил он. Не дождется, нет!

Гермес

Я много говорил, но, видно, попусту.

Не тронешь никакими увещаньями

Твоей души. Так сбрую необъезженный

1010 Конь сбросить норовит и удила прогрызть.

Но как бессильно все твое неистовство!

Когда в упрямстве нет расчета трезвого,

Оно не стоит ровно ничего, пойми.

Совет мой отвергая, ты представь себе,

Какая буря и лавина бед каких

Неотвратимо грянет. Ведь сперва отец

Утес вот этот огнекрылой молнией

И громом раздробит и под обломками

Твое схоронит тело, навалив камней.

1020 Когда же время истечет огромное,

Ты выйдешь на свет. И крылатый Зевсов пес,

Орел, от крови красный, будет с жадностью

Лоскутья тела твоего, за кусом кус,

Терзать и рвать и клювом в печень черную

Впиваться каждодневно, злой, незваный гость,

Конца страданьям этим до тех пор не жди,

Покуда некий бог великих мук твоих

Преемником не станет, в недра Тартара

И в мрак Аида черный пожелав уйти.

1030 Вот и решайся. Это не хвастливые

Угрозы, нет, а твердое условие.

Лгать не умеет Зевс, и что уста его

Произнесли, свершится. Так размысли же,

Раскинь умом. Не думай, что упрямый нрав

Достойнее и лучше осторожного.

Предводительница хора

Мне речь Гермеса, право же, не кажется

Нелепой: призывает не упрямиться

И защищает осторожность мудрую.

Послушайся! Ведь промах мудреца срамит.

Прометей

1040 Я знал наперед, о чем возвестит

Мне этот гонец. Но муки терпеть

Врагу от врага - совсем не позор.

Змеей расщепленной молния пусть

Метнется на грудь мне, пусть воздух дрожит

От грома, от бешенства бури, пускай

Земля содрогнется до самых глубин,

До самых корней под ветром тугим!

Пусть море, бушуя, взъярит валы

И хлынет на тропы небесных звезд,

1050 Пускай в преисподнюю, в Тартар пусть

Во мрак непроглядный тело мое

Безжалостным вихрем швырнет судьба -

Убить меня все же не смогут!

Гермес

Безумную речь услышали мы,

Рассудка туманного странный язык.

С ума он сошел. Его похвальба

Похожа на бред. Он болен душой!

А вы, о печальницы, горю его

Сочувствия полные, вы теперь

1060 Из этих недобрых уйдите мест

Быстрее, не то оглушит вас удар

Небесного грозного грома.

Другой нам какой-нибудь дай совет,

Мы примем его. А эти слова

Не к месту. Несносна такая речь.

Как смеешь ты низости нас учить?

Что вытерпеть должно, вытерпим с ним.

Предателей мы ненавидим, и нет

Порока для нас

1070 Гнусней и мерзей вероломства.

Гермес

Что ж, помните, загодя вас остерег,

И, роком настигнутые, судьбу

Уже не кляните. Сказать, что Зевс

Нежданно обрушит на вас удар,

Теперь вы не вправе. О нет, себя

Вы губите сами, зная, на что

Идете. Беды безысходна сеть.

Но вас не манили в нее тайком.

Запутало вас безумье.

Гермес удаляется. Раздается гром и подземный грохот.

Прометей

1080 Уже дела пошли, не слова

Земля закачалась,

Гром грохочет, в глубинах ее глухим

Волны молний. Вихри взметают пыль

К небу. Ветер на ветер идет стеной,

И сшибаются, встретившись, и кружат,

И друг другу навстречу, наперерез

Вновь несутся. И с морем слился эфир.

Это явно Зевса рука меня

1090 Буйной силой силится запугать.

О святая матерь, о всех и вся

Заливающий светом небес эфир,

Без вины страдаю - глядите!

Удар молнии. Прометей проваливается под землю.

С титаном Прометеем, благодетелем человечества, мы уже встречались в поэме Гесиода «Теогония». Там он - умный хитрец, который устраивает делёж жертвенного бычьего мяса между людьми и богами так, чтобы лучшая часть досталась в пищу людям. А затем, когда разозлённый Зевс не хочет, чтобы люди могли варить и жарить доставшееся им мясо, и отказывается дать им огонь, Прометей похищает этот огонь тайком и приносит людям в полом тростнике. За это Зевс приковывает Прометея к столбу на востоке земли и насылает орла выклёвывать его печень. Только через много веков герой Геракл убьёт этого орла и освободит Прометея.

Потом этот миф стали рассказывать иначе. Прометей стал величавей и возвышенней: он не хитрец и вор, а мудрый провидец. (Само имя «Прометей» значит «Промыслитель».) В начале мира, когда старшие боги, Титаны, боролись с младшими богами, Олимпийцами, он знал, что силою Олимпийцев не взять, и предложил помочь Титанам хитростью; но те, надменно полагаясь на свою силу, отказались, и тогда Прометей, видя их обречённость, перешёл на сторону Олимпийцев и помог им одержать победу. Поэтому расправа Зевса со своим бывшим другом и союзником стала казаться ещё более жестокой.

Мало этого, Прометею открыто и то, что будет в конце мира. Олимпийцы боятся, что как они свергли в своё время отцов-Титанов, так и их когда-нибудь свергнут новые боги, их потомки. Как это предотвратить, они не знают. Знает Прометей; затем Зевс и терзает Прометея, чтобы вызнать у него эту тайну. Но Прометей гордо молчит. Только когда Зевсов сын Геракл - ещё не бог, а только труженик-герой - в благодарность за все добро, которое Прометей сделал людям, убивает терзающего орла и облегчает Прометеевы муки, то Прометей в благодарность открывает тайну, как спасти власть Зевса и всех Олимпийцев. Есть морская богиня, красавица Фетида, и Зевс добивается ее любви. Пусть он не делает этого: судьбой назначено, что у Фетиды родится сын сильнее своего отца. Если это будет сын Зевса, то он станет сильнее Зевса и свергнет его: власти Олимпийцев придёт конец. И Зевс отказывается от мысли о Фетиде, а Прометея в благодарность освобождает от казни и принимает на Олимп. Фетиду же выдали замуж за смертного человека, и от этого брака у неё родился герой Ахилл, который действительно был сильнее не только своего отца, но и всех людей на свете.

Вот по этому рассказу и сделал свою трагедию о Прометее поэт Эсхил.

Действие происходит на краю земли, в дальней Скифии, средь диких гор - может быть, это Кавказ. Два демона, Власть и Насилие, вводят на сцену Прометея; бог огня Гефест должен приковать его к горной скале. Гефесту жаль товарища, но он должен повиноваться судьбе и воле Зевса: «Ты к людям свыше меры был участливым». Руки, плечи, ноги Прометея оковывают кандалами, в грудь вбивают железный клин. Прометей безмолвен. Дело сделано, палачи уходят, Власть бросает презрительно: «Ты - Промыслитель, вот и промысли, как самому спастись!»

Только оставшись один, Прометей начинает говорить. Он обращается к небу и солнцу, земле и морю: «Взгляните, что терплю я, бог, от божьих рук!» И все это за то, что похитил для людей огонь, открыл им путь к достойной человека жизни.

Является хор нимф - Океанид. Это дочери Океана, другого титана, они услышали в своих морских далях грохот и лязг Прометеевых оков. «О, лучше бы мне томиться в Тартаре, чем корчиться здесь у всех на виду! - восклицает Прометей. - Но это не навек: силою Зевс ничего от меня не добьётся и придёт просить меня о своей тайне смиренно и ласково». - «За что он казнит тебя?» - «За милосердие к людям, ибо сам он немилосерден». За Океанидами входит их отец Океан: он когда-то воевал против Олимпийцев вместе с остальными Титанами, но смирился, покорился, прощён и мирно плещется по всем концам света. Пусть смирится и Прометей, не то не миновать ему ещё худшей кары: Зевс мстителен! Прометей презрительно отвергает его советы: «Обо мне не заботься, позаботься о себе: как бы тебя самого не покарал Зевс за сочувствие преступнику!» Океан уходит, Океаниды поют сострадательную песню, поминая в ней и Прометеева брата Атланта, который вот так же мучится на западном конце света, поддерживая плечами медный небосвод.

Прометей рассказывает хору, сколько доброго он сделал для людей. Они были неразумны, как дети, - он дал им ум и речь. Они томились заботами - он внушил им надежды. Они жили в пещерах, пугаясь каждой ночи и каждой зимы, - он заставил их строить дома от холода, объяснил движение небесных светил в смене времён года, научил письму и счету, чтобы передавать знания потомкам. Это он указал для них руды под землёй, впряг им быков в соху, сделал телеги для земных дорог и корабли для морских путей. Они умирали от болезней - он открыл им целебные травы. Они не понимали вещих знамений богов и природы - он научил их гадать и по птичьим крикам, и по жертвенному огню, и по внутренностям жертвенных животных. «Воистину был ты спасителем для людей,- говорит хор, - как же ты не спас самого себя?» «Судьба сильней меня», - отвечает Прометей. «И сильнее Зевса?» - «И сильнее Зевса». - «Какая же судьба суждена Зевсу?» - «Не спрашивай: это моя великая тайна». Хор поёт скорбную песню.

В эти воспоминания о прошлом вдруг врывается будущее. На сцену вбегает возлюбленная Зевса - царевна Ио, превращённая в корову. (На театре это был актёр в рогатой маске.) Зевс обратил ее в корову, чтобы скрыть от ревности своей супруги, богини Геры. Гера догадалась об этом и потребовала корову себе в подарок, а потом наслала на неё страшного овода, который погнал несчастную по всему свету. Так попала она, измученная болью до безумия, и к Прометеевым горам. Титан, «защитник и заступник человеческий», ее жалеет;

он рассказывает ей, какие дальнейшие скитания предстоят ей по Европе и Азии, сквозь зной и холод, среди дикарей и чудовищ, пока не достигнет она Египта. А в Египте родит она сына от Зевса, а потомком этого сына в двенадцатом колене будет Геракл, стрелок из лука, который придёт сюда спасти Прометея - хотя бы против воли Зевса. «А если Зевс не позволит?» - «Тогда Зевс погибнет». - «Кто же его погубит?» - «Сам себя, замыслив неразумный брак». - «Какой?» - «Я не скажу ни слова более». Тут разговору конец: Ио вновь чувствует жало овода, вновь впадает в безумие и в отчаянии мчится прочь. Хор Океанид поёт: «Да минет нас вожделенье богов: ужасна их любовь и опасна».

Сказано о прошлом, сказано о будущем; теперь на очереди страшное настоящее. Вот идёт слуга и вестник Зевса - бог Гермес. Прометей его презирает как прихлебателя хозяев Олимпийцев. «Что сказал ты о судьбе Зевса, о неразумном браке, о грозящей гибели? Признавайся, не то горько пострадаешь!» - «Лучше страдать, чем прислужничать, как ты; а я - бессмертен, я видел падение Урана, падение Крона, увижу и падение Зевса». - «Берегись: быть тебе в подземном Тартаре, где мучатся Титаны, а потом стоять тебе здесь с раною в боку, и орёл будет клевать твою печень». - «Все это я знал заранее; пусть бушуют боги, я ненавижу их!» Гермес исчезает - и действительно Прометей восклицает: «Вот и впрямь вокруг задрожала земля, / И молнии вьются, и громы гремят... / О Небо, о мать святая, Земля, / Посмотрите: страдаю безвинно!» Это конец трагедии.

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Эсхил

Прикованный Прометей

Трагедия

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2001

© О. В. Осипова. Вступительная статья, 2001

© А. А. Тахо-Годи. Комментарии, 2001

© В. Г. Бритвин. Иллюстрации, 2001