Les plantes ressentent-elles de la douleur ? Fait scientifique? Les plantes ressentent-elles ? Expériences du Dr Marcel Vogel

Les plantes, tout comme les animaux, ont une essence composée des deuxième et troisième corps matériels (les corps dits éthérique et astral). De ce fait, ils sont capables d’éprouver toute une gamme d’émotions, de sentiments et possèdent une certaine intelligence.

Les plantes sont très différentes des organismes animaux, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas capables de conscience. C’est juste que leur « système nerveux » est complètement différent de celui des organismes animaux. Mais ils ont néanmoins leurs propres « nerfs » et réagissent, à travers eux, à ce qui se passe autour d’eux et avec eux. Les plantes craignent la mort comme toute autre créature vivante. Ils ressentent tout : quand ils sont coupés, quand leurs branches sont coupées ou cassées, quand leurs feuilles, fleurs, etc. sont même arrachées ou mangées.

Même au début de mon étude de la nature, j'ai mené une expérience dont les résultats m'ont tout simplement choqué. J'ai pris une allumette et j'ai légèrement brûlé une feuille de l'arbre, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque l'arbre tout entier a réagi avec douleur à cette action apparemment insignifiante ! L’arbre avait l’impression que je brûlais une feuille et cela ne lui plaisait visiblement pas. En réponse à mon action apparemment « innocente », l'arbre a mobilisé ses forces, s'attendant à d'autres surprises, pas si agréables, de ma part et s'est préparé à affronter tout ce que le destin lui réservait pleinement armé.

Il changea rapidement de champ psi, se préparant à riposter contre son ennemi avec un caillot de son champ. C'est la seule arme (sans compter la libération de poisons végétaux, d'épines et d'aiguilles) dont disposent les plantes.

Infliger une frappe de représailles à un arbre ou à toute autre plante peut ne pas se manifester immédiatement, mais cela entraîne néanmoins des dommages au niveau de l'essence de l'attaquant, qui se manifesteront plus tard par un affaiblissement du corps, voire une maladie. Chacun se défend comme il peut, personne (y compris les plantes) ne veut devenir le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner de quelqu'un... Après une réaction si inhabituelle de l'arbre à la brûlure d'une feuille, je me suis éloigné de l'arbre atteint, et presque instantanément, il est revenu à la normale.

J'ai demandé aux autres de s'approcher du même arbre sans rien lui faire de mal. L'arbre n'a pas changé d'état, mais dès que je me suis approché de cet arbre sans aucune allumette, il a immédiatement réagi à mon approche, se préparant à l'avance à d'éventuels « sales tours » de ma part. L'arbre s'est souvenu que c'était moi qui lui avais fait du mal et, juste au cas où, je me suis préparé pour les autres problèmes possibles de mon côté.

N'est-ce pas curieux, une plante - un arbre est capable de distinguer les champs psi de chaque personne et de se souvenir de ceux qui ont causé du mal. Les plantes n'ont pas d'yeux, d'oreilles et d'autres organes sensoriels qui nous sont familiers, mais elles ont leurs propres organes sensoriels au niveau du terrain. Ils « voient », « entendent » et « communiquent » sur le terrain, communiquent entre eux par télépathie et ont leur propre conscience, bien que très différente de celle à laquelle nous sommes habitués !!! Ils ressentent de la douleur et ne veulent pas mourir comme n’importe quelle autre créature vivante, mais ils ne peuvent pas crier de douleur comme le font habituellement les animaux. Ils n'ont tout simplement pas les poumons nécessaires pour créer les sons qui nous sont familiers, mais cela signifie-t-il qu'ils n'éprouvent pas de sentiments ni d'émotions - bien sûr que non. C’est juste que leurs émotions, sentiments et pensées sont exprimés différemment de ceux des animaux, y compris des humains.

D'une manière ou d'une autre, une opinion très erronée et fondamentalement erronée s'est développée selon laquelle, par exemple, la viande animale, le poisson, etc., sont mauvais à manger parce qu'il est nécessaire de tuer des animaux. Mais la nourriture végétale est « créée par Dieu » et elle est « innocente ». Apparemment, les plantes ont été créées pour nourrir tout le monde ! Manger des plantes n’est pas différent de manger des animaux. Dans les deux cas, la vie d’une personne est prise pour prolonger celle d’une autre.

Les fruits et légumes ne sont pas non plus « créés » pour remplir l’estomac de quiconque, à moins que les graines de nouvelles plantes – leurs enfants – ne soient cachées dans des écailles dures qui les empêchent d’être digérées. Et dans ces cas, la chair juteuse des fruits et légumes autour des graines est destinée par nature à servir de milieu nutritif pour les futures pousses. Mais néanmoins, les coquilles dures des graines d'angiospermes les sauvent de la digestion dans l'estomac et, après la « libération de captivité », les substances organiques et inorganiques accompagnant cette « libération » permettent encore aux graines de donner naissance à une nouvelle vie.

Le fait est que l'essence d'une plante adulte d'une espèce donnée est « attachée » à chaque graine, et après la germination de cette graine, l'organisme végétal en croissance « remplit » simplement cette forme-essence avec lui-même. "Remplit" simplement le formulaire d'entité de cette plante avec sa croissance. L’essence de la plante est la matrice qui détermine la taille de la plante adulte. Les études sur les potentiels électriques autour des graines de plantes ont donné des résultats phénoménaux. Après avoir traité les données, les scientifiques ont été surpris de constater que dans une projection tridimensionnelle, les données de mesure autour de la graine de renoncule formaient la forme d'une plante de renoncule adulte. La graine n’est pas encore tombée dans un sol fertile, n’a même pas encore « éclos », mais la forme d’une plante adulte est déjà là. Et encore une fois, nous sommes confrontés à Sa Majesté Chance. Si à la place d'une graine de renoncule il y avait une noix de pin ou une graine de pommier, il est peu probable que les scientifiques seraient capables de « voir » l'essence de ces plantes, et non pas parce qu'elles ne sont pas là, mais pour une raison simple : la taille des plantes adultes des cèdres et des pommiers est si grande que personne n'aurait simplement pensé à mesurer les potentiels électriques à de telles distances des graines, en particulier à une telle hauteur.

Même s’il semble que les plantes soient passives, ce n’est en aucun cas le cas. Exister Divers types les réactions qui leur sont caractéristiques, à savoir : les nastia (réactions motrices aux changements des conditions environnementales), la nutation (activité motrice en recherche de soutien) et les tropismes (réactions de croissance régulées par les hormones : auxines, gibelines, etc.). Les réactions sont divisées en rapides et lentes. Un exemple de réaction rapide est les feuilles de Mimosa pudica qui s'enroulent au toucher, ou les feuilles de diverses espèces de plantes prédatrices ; lent – la plante ouvre et ferme les fleurs en raison des changements de lumière (horloge florale).

Que ressentent les plantes et comment ?

Les plantes, ainsi que les animaux, réagissent aux changements d'éclairage (phototropisme, nyctinastie, photonastie), au toucher (sismonastie), aux changements de température (thermonastie) et composition chimique environnement(chimiotropisme).

L'activité vitale de tout organisme en général et sa capacité à répondre aux changements de environnement externe en particulier, sont assurés en raison de son intégrité. Qu'est-ce qui garantit le fonctionnement coordonné de tous les systèmes de l'usine ? Les animaux ont une régulation neurohumorale pour cela. Les plantes ont quelque chose de similaire : leur intégrité est assurée par les hormones (auxines, gibbérellines, cytokinines, éthylène, abscissique, jasmin, acides salicyliques, brassinostéroïdes, peptides courts) et par la présence de potentiels d'action générés par le courant sortant d'ions chlore qui dépolariser la membrane.

Documents associés :

Comment germent les graines et toutes les plantes proviennent-elles de graines ?

Les plantes ont-elles un cerveau ?

Un analogue des nerfs des plantes sont les faisceaux vasculaires, qui, soit dit en passant, leur ressemblent par leur structure et leurs propriétés de connexion. Certains chercheurs pensent que la racine est le « cerveau » des plantes, puisque Darwin affirmait qu’« il ne serait pas exagéré de dire que la pointe de la racine, ayant la capacité de diriger les mouvements des parties adjacentes, agit comme le cerveau des plantes ». l'un des animaux inférieurs ; le cerveau est situé à l’avant du corps, reçoit les impressions des sens et dirige plusieurs mouvements.

De plus, en 2005, une réunion internationale de neurobiologistes s'est tenue à Florence, qui sont parvenus à la conclusion que les plantes possèdent des gènes similaires aux gènes animaux responsables de la formation système nerveux, ainsi que des zones entre les cellules qui ressemblent à des synapses, des récepteurs du glutamate caractéristiques de la région « post-synaptique » chez les animaux et des protéines spécifiques (protéines G-box et famille de protéines « 14-3-3 » qui agissent pour lier divers protéines de signalisation).

Prenez un moment pour vous souvenir de l’odeur estivale de l’herbe fraîchement coupée. Pour de nombreuses personnes, cette odeur indique que la température est assez agréable et qu'elles peuvent se promener/continuer à se reposer/se détendre/respirer. Pour l'herbe, cette odeur signale complètement

Prenez un moment pour vous souvenir de l’odeur estivale de l’herbe fraîchement coupée. Pour de nombreuses personnes, cette odeur indique que la température est assez agréable et qu'elles peuvent se promener/continuer à se reposer/se détendre/respirer. Pour l’herbe, cette odeur signale quelque chose de complètement différent.

L’odeur de l’herbe fraîchement coupée est en réalité un signal chimique de détresse. Il est utilisé par les plantes comme un appel aux créatures proches pour les sauver des attaques (généralement des insectes, mais dans notre cas des lames de tondeuse à gazon). Après tout, lorsque le danger survient, qu’il s’agisse d’un équipement de coupe d’herbe ou d’une chenille affamée, les plantes ne peuvent pas atteindre leurs racines et s’échapper. Ils doivent se battre pour la place où ils se trouvent.

Pour se protéger, les plantes déclenchent une chaîne de réponses moléculaires. Ces liaisons chimiques peut être utilisé pour empoisonner un ennemi, avertir les plantes environnantes d'une menace potentielle ou attirer insectes bénéfiques avec un objectif bien précis. Parfois, les défenses moléculaires remplissent une double fonction. Par exemple, les plantes qui produisent de la caféine l'utilisent Substance chimique pour l'auto-défense, ainsi que pour stupéfier les abeilles. Les abeilles caféinées affluent vers les plantes comme si elles étaient dans le café d'en face, revenant encore et encore pour les polliniser en guise de paiement.

Apparemment, les plantes peuvent communiquer. Mais peuvent-ils ressentir de la douleur ? Les végétariens auront du mal à couper la laitue en sachant qu’elle peut susciter des émotions. Et qu’ont-ils alors ?

Selon des scientifiques de l’Institut de physique appliquée de l’Université de Bonn en Allemagne, les plantes émettent des gaz équivalents à des larmes de douleur. À l’aide d’un microphone laser, les scientifiques ont capté les ondes sonores émises par les plantes lorsqu’elles libèrent du gaz lorsqu’elles sont coupées ou brisées. Bien que ces sons soient inaudibles à l'oreille humaine, la voix secrète des plantes a révélé que les concombres crient lorsqu'ils sont coupés et que les fleurs gémissent lorsqu'on arrache leurs feuilles.

Il existe également des preuves que les plantes peuvent entendre quand un de leurs proches est mangé. Des scientifiques de l'Université de Missiri-Columbia ont découvert que les plantes comprennent et réagissent aux sons des chenilles qui s'assoient dessus et mangent. Lorsque les plantes entendent de tels sons, elles activent un mécanisme de défense.

Pour certains scientifiques, la preuve d'une telle systèmes complexes La connexion - produisant du bruit à l'aide de gaz en détresse - suggère que les plantes ressentent de la douleur. D’autres soutiennent qu’il ne peut y avoir de douleur s’il n’y a pas de cerveau qui enregistre les sentiments. Cependant, de plus en plus de scientifiques acceptent que les plantes puissent présenter un comportement intelligent sans avoir de cerveau ni de conscience.

Au fur et à mesure que les plantes grandissent, elles peuvent modifier leur trajectoire pour éviter les obstacles et trouver un support pour leurs pousses. Cette activité est associée à un réseau biologique complexe réparti dans les racines, les feuilles et les troncs des plantes. Il aide les plantes à se propager, à croître et à survivre. Les arbres de la forêt, par exemple, peuvent avertir leurs proches des attaques d’insectes.

Un scientifique a injecté des isotopes radioactifs du carbone dans un arbre et a constaté que pendant plusieurs jours, le carbone était transféré d'un arbre à l'autre jusqu'à ce que toute la zone de 30 mètres de la forêt soit connectée. Le scientifique a appris que les arbres matures se « connectaient » en réseau pour partager nutriments dans le système racinaire et nourrissez les plants à proximité jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment grands pour recevoir eux-mêmes la lumière et la nutrition.

L’odeur de l’herbe fraîchement coupée est en réalité un signal chimique de détresse. Il est utilisé par les plantes comme un appel aux créatures proches pour les sauver des attaques (généralement des insectes, mais dans notre cas des lames de tondeuse à gazon). Après tout, lorsque le danger survient, qu’il s’agisse d’un équipement de coupe d’herbe ou d’une chenille affamée, les plantes ne peuvent pas atteindre leurs racines et s’échapper. Ils doivent se battre pour la place où ils se trouvent.

Pour se protéger, les plantes déclenchent une chaîne de réponses moléculaires. Ces liaisons chimiques peuvent être utilisées pour empoisonner un ennemi, avertir les plantes environnantes d’une menace potentielle ou attirer des insectes utiles dans un but très précis. Parfois, les défenses moléculaires remplissent une double fonction. Par exemple, les plantes productrices de caféine utilisent ce produit chimique pour se protéger et aussi pour stupéfier les abeilles. Les abeilles caféinées affluent vers les plantes comme si elles étaient dans le café d'en face, revenant encore et encore pour les polliniser en guise de paiement.

Apparemment, les plantes peuvent communiquer. Mais peuvent-ils ressentir de la douleur ? Les végétariens auront du mal à couper la laitue en sachant qu’elle peut susciter des émotions. Et qu’ont-ils alors ?

Selon des scientifiques de l’Institut de physique appliquée de l’Université de Bonn en Allemagne, les plantes émettent des gaz équivalents à des larmes de douleur. À l’aide d’un microphone laser, les scientifiques ont capté les ondes sonores émises par les plantes lorsqu’elles libèrent du gaz lorsqu’elles sont coupées ou brisées. Bien que ces sons soient inaudibles à l’oreille humaine, la voix secrète des plantes a révélé que les concombres crient lorsqu’ils sont coupés et que les fleurs gémissent lorsqu’on arrache leurs feuilles.

Il existe également des preuves que les plantes peuvent entendre quand un de leurs proches est mangé. Des scientifiques de l'Université de Missiri-Colombie ont découvert que les plantes comprennent et réagissent aux bruits des chenilles qui s'assoient dessus et mangent. Lorsque les plantes entendent de tels sons, elles activent un mécanisme de défense.

Pour certains scientifiques, la mise en évidence de systèmes de communication aussi complexes – la production de bruit par les gaz en détresse – suggère que les plantes ressentent de la douleur. D’autres soutiennent qu’il ne peut y avoir de douleur s’il n’y a pas de cerveau qui enregistre les sentiments. Cependant, de plus en plus de scientifiques acceptent que les plantes puissent présenter un comportement intelligent sans avoir de cerveau ni de conscience.

Au fur et à mesure que les plantes grandissent, elles peuvent modifier leur trajectoire pour éviter les obstacles et trouver un support pour leurs pousses. Cette activité est associée à un réseau biologique complexe réparti dans les racines, les feuilles et les troncs des plantes. Il aide les plantes à se propager, à croître et à survivre. Les arbres de la forêt, par exemple, peuvent avertir leurs proches des attaques d’insectes.

Un scientifique a injecté des isotopes radioactifs du carbone dans un arbre et a constaté que pendant plusieurs jours, le carbone était transféré d'un arbre à l'autre jusqu'à ce que toute la zone de 30 mètres de la forêt soit connectée. Le scientifique a appris que les arbres matures « se connectaient » en un réseau pour partager les nutriments dans le système racinaire et nourrir les semis à proximité jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour recevoir eux-mêmes la lumière et la nutrition.

Équipement: plantes d'intérieur, images de plantes - Venus flytrap, nepenthes, sarracenia, mimosa. Affiche: "Si quelqu'un souligne quelque chose de nouveau... ou ne peut pas comprendre, il parle de la nouvelle vision avec mépris, comme si cela ne valait pas l'effort associé à la recherche, ni même l'attention, et qu'il fallait donc s'attendre à une nouvelle vérité. pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle parvienne à tracer sa voie. I. Goethe

PENDANT LES COURS

1er présentateur. Un certain M. Wedenburn achetait à l'occasion le rhizome d'une orchidée tropicale inconnue et le plantait dans sa serre. L'orchidée a commencé. Un jour, alors qu'elle fleurissait, Wedenburn alla voir ce miracle. Il est parti et a disparu. À cinq heures et demie, selon l'habitude, la gouvernante préparait le thé. Mais le propriétaire n’est pas venu prendre le thé. La gouvernante inquiète regarda dans la serre et vit une image terrible : « Il gisait au pied d'une étrange orchidée. Les racines aériennes ressemblant à des tentacules ne pendaient plus librement dans l’air. Une fois réunis, ils formèrent une sorte de pelote de corde grise dont les extrémités enserraient étroitement son menton et son cou.

La courageuse femme s'est précipitée à la rescousse et, rassemblant toutes ses forces, a entraîné le propriétaire inconscient jusqu'à la sortie. « Le pot avec l’orchidée effrayante est tombé par terre. Avec une sombre ténacité, la plante s'accrochait toujours à sa victime. En luttant, elle a traîné le corps avec l'orchidée jusqu'à la sortie. Puis l'idée lui vint d'arracher les racines attachées une à une, et en une minute, Wedenburn était libre. Il était pâle comme un drap, le sang coulait de nombreuses blessures rondes… »

Tous ces événements sont décrits dans l’histoire fantastique de H.G. Wells, « La floraison de l’étrange orchidée ». L'intrigue est inspirée des histoires de certains voyageurs sur de terribles plantes mangeuses d'hommes qui pousseraient soi-disant dans les pays tropicaux. En réalité, ils n'ont jamais été retrouvés. Les plantes prédatrices que nous connaissons se contentent de proies beaucoup plus modestes : les insectes.

2ème présentateur. Comment capturent-ils leurs proies ?

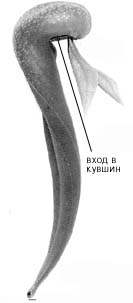

Botaniste. Les vignes de Nepenthes poussent en Asie tropicale, aux Seychelles, à Madagascar et dans le nord de l'Australie. Comme toutes les vignes, elles grimpent des dizaines de mètres sur les troncs des autres plantes vers la lumière. En plus des feuilles régulières, ils ont des feuilles de pichet spéciales aux couleurs vives. U différents types leur taille varie de 2,5 à 30, et dans certains même jusqu'à 50 cm ! Un « parapluie » aux longs poils pointus est ouvert au-dessus des pichets, afin que seuls les insectes puissent pénétrer à l'intérieur de la feuille. Les bords des feuilles de la cruche sont recouverts de petites rainures le long desquelles coule à l’intérieur un nectar sucré et parfumé. Les parois intérieures des pichets sont recouvertes d'une couche cireuse glissante, et la prochaine victime glisse doucement à l'intérieur, vers le suc digestif qui s'accumule au fond du pichet. Les feuilles du pichet sentent pourries, ce qui attire davantage d'insectes vers les pièges. Après 5 à 8 heures, il n'en reste plus aucune trace.

2ème présentateur. Quel glouton ! C'est bien qu'ils soient rares.

Botaniste. Les plantes prédatrices ne sont pas si rares sur la planète ; il en existe plus d'une centaine d'espèces. Dans notre pays, de petites plantes discrètes appelées droséras poussent dans les marécages de mousse. Leurs feuilles, rassemblées en rosette, sont couvertes de poils pièges rougeâtres avec une tête rouge au sommet. Le droséra sécrète un liquide collant et toute la surface de ses feuilles semble recouverte de rosée. Les petits insectes, attirés par l'éclat des gouttelettes, tombent sur la feuille et s'y collent. La victime se précipite, se bat et touche ce faisant les cheveux voisins. Le bord de la feuille commence à se plier lentement et recouvre sa proie, qui est ensuite digérée.

2ème présentateur. Juste un vrai piège !

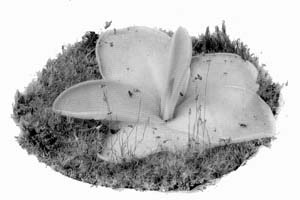

Botaniste. C'est ce que! Dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis, sur des sols sablonneux pauvres, on trouve le piège à mouches Vénus - endémique à ces endroits. Son limbe s'est transformé en deux rabats arrondis avec de longues et fortes dents le long des bords. Lorsque les moitiés de la feuille se ferment, les dents se chevauchent et un véritable piège se forme. Plus l'insecte se bat désespérément pour tenter de se libérer, plus les rabats des feuilles sont comprimés. Une fois la digestion terminée, la feuille s'ouvre - elle est à nouveau prête au combat.

Botaniste. C'est ce que! Dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis, sur des sols sablonneux pauvres, on trouve le piège à mouches Vénus - endémique à ces endroits. Son limbe s'est transformé en deux rabats arrondis avec de longues et fortes dents le long des bords. Lorsque les moitiés de la feuille se ferment, les dents se chevauchent et un véritable piège se forme. Plus l'insecte se bat désespérément pour tenter de se libérer, plus les rabats des feuilles sont comprimés. Une fois la digestion terminée, la feuille s'ouvre - elle est à nouveau prête au combat.

1er présentateur. Bref, la nature a travaillé dur pour inventer des engins de pêche aux plantes.

2ème présentateur. Quel genre de mécanisme alimente ces pièges ingénieux ?

Physicien. Il est clair que les plantes n'ont pas de ressorts en acier. Ils utilisent le plus souvent l'hydraulique pour leurs « pièges ». Le « pompage » de l'eau s'effectue en déplaçant ses molécules le long d'un gradient de concentration. Ces types de « pompes » sont très courants dans flore. Avec leur aide, la plante, par exemple, soulève l'humidité du sol, surmontant souvent une différence de hauteur de plusieurs dizaines de mètres.

Physicien. Il est clair que les plantes n'ont pas de ressorts en acier. Ils utilisent le plus souvent l'hydraulique pour leurs « pièges ». Le « pompage » de l'eau s'effectue en déplaçant ses molécules le long d'un gradient de concentration. Ces types de « pompes » sont très courants dans flore. Avec leur aide, la plante, par exemple, soulève l'humidité du sol, surmontant souvent une différence de hauteur de plusieurs dizaines de mètres.

2ème présentateur. Et comment l’hydraulique aide-t-elle une feuille, par exemple un droséra, à se plier ?

Botaniste. Charles Darwin a tenté de répondre à cette question. Il a découvert que les cellules superficielles de la tige des feuilles contiennent une grande vacuole remplie de sève cellulaire. Lorsqu'elle est irritée, la vacuole est divisée en un certain nombre de formations plus petites de forme bizarre, comme si elles étaient entrelacées les unes avec les autres. Dans ce cas, la feuille s'enroule.

Physicien. Bien entendu, les subtilités de ce processus doivent encore être comprises conjointement par les botanistes, les ingénieurs hydrauliques et électroniciens.

Présentateurs. Ingénieurs en électronique ?!

Physicien. Oui oui! Précisément pour les ingénieurs électroniciens. Après tout, le mécanisme du piège ne commence à fonctionner qu'après avoir reçu un signal de certains capteurs. Leur grande sensibilité a surpris Darwin. Par exemple, une feuille de droséra commençait à bouger si un cheveu pesant seulement 0,0008222 mg tombait dessus. Ou prenez le mouvement des vrilles de certaines vignes. Darwin a observé leur courbure sous l'influence d'une soie pesant seulement 0,00025 mg !

Physiologiste. Bien entendu, une sensibilité aussi élevée ne peut être obtenue par l’utilisation de principes mécaniques. De plus, se plie au toucher des peluches les plus légères, des feuilles de droséra ou des vrilles plantes grimpantes ne réagissent pas aux impacts de gouttes de pluie beaucoup plus lourdes. Cela a permis à Darwin de suggérer la possibilité de l'existence dans les plantes de quelque chose de similaire à un système nerveux et les rudiments, sinon de conscience, du moins de considérations ! Il est clair que de telles pensées « séditieuses » ont provoqué une tempête dans le monde scientifique. Darwin, malgré sa haute autorité, fut accusé d'irréflexion.

1er présentateur. Cependant, le temps remet progressivement chaque chose à sa place. De plus en plus, les scientifiques modernes sont enclins à penser que les plantes ont des sentiments et peut-être même les rudiments de la pensée.

Philologue. En 1887, V. Burdon-Sanderson, en irritant la feuille d'un piège à mouches Vénus, observe des phénomènes électriques rappelant ceux qui se produisent lors de la propagation de l'excitation dans les fibres neuromusculaires des animaux.

L’origine des signaux électriques dans une plante a été étudiée plus en détail par le scientifique indien J.C. Bose au début du XXe siècle. Le mimosa tropical est capable de plier son feuilles plumeuses au moindre contact avec eux. Le scientifique a pu établir que la plante réagit au toucher avec un délai d'environ 0,1 s seulement. Et cette vitesse de réaction est comparable à la vitesse de transmission du signal dans le nerf.

Bos a également remarqué une certaine analogie entre la réaction à la lumière des plantes et des animaux et a prouvé que les plantes détectent également la fatigue, comme nos muscles. «Je sais maintenant que les plantes ont une respiration sans poumons ni branchies, une digestion sans estomac et un mouvement sans muscles», résume-t-il ses recherches. "Maintenant, il me semble plausible que les plantes puissent avoir le même type d'excitation que celle des animaux supérieurs, mais sans la présence d'un système nerveux complexe..."

2ème présentateur. Ouah!

Physiologiste. R. Francais, l'auteur du livre « Do Plants Feel », a soutenu qu'à certains égards, une plante ressent beaucoup plus subtilement et qu'elle « ne diffère d'un animal que par la forme, mais pas par l'essence ». Il donne des exemples de l’incroyable sensibilité des plantes à certains stimuli, notamment à la lumière. « Cette sensibilité est si extraordinairement subtile, écrit Français, que les feuilles qui grandissent dans l’obscurité perçoivent des différences si insignifiantes le pouvoir de la lumière, qui ne sont pas marqués par nos appareils.

1er présentateur. Et voici comment le brillant L. Carroll parle des capacités des plantes dans « Alice de l’autre côté du miroir ».

"Ah, Lily", dit Alice en regardant Tiger Lily, se balançant doucement dans le vent. - Quel dommage que tu ne saches pas parler !

"Nous savons parler", répondit Lilia. "Ce serait avec quelqu'un!"

Botaniste. Comme il s'est avéré plus tard, les plantes peuvent réellement « parler » et parler de manière assez « intelligente ». Il est seulement important de comprendre leur langage et de créer les conditions nécessaires afin de créer un « dialogue ».

Physiologiste. Le criminologue américain K. Baxter fut peut-être la première personne à enregistrer le « discours » des plantes sur un magnétophone en papier. Il souhaitait capturer le moment où l'eau atteint les feuilles lors de l'arrosage des plantes. Pour ce faire, il a utilisé un simple appareil d'enregistrement, piloté par des lecteurs connectés à des capteurs fixés de part et d'autre de la feuille. Un jour, le 2 février 1966, alors qu'il arrosait des fleurs, il se piqua la main. Et soudain, j'ai remarqué que sur la bande de papier de l'enregistreur connecté aux capteurs sur la feuille, une courbe changeant lentement apparaissait, rappelant beaucoup le reflet du réflexe galvanique cutané d'une personne, l'un des indicateurs les plus sensibles de son émotion et état mental.

2ème présentateur. Qu'est-ce que c'est? Un accident ou un fait jusqu'alors inconnu ?

Physiologiste. Baxter a modifié l'expérience. Il a suggéré que s’il existe un certain lien entre les fleurs et les humains, il doit également exister entre d’autres êtres vivants. Par exemple, entre une plante et une crevette. Pour tester son idée, il a fabriqué une plate-forme sur laquelle il a placé un récipient contenant des crevettes et en dessous un récipient contenant de l'eau bouillante. Lorsque l’appareil électronique s’est déclenché, les crevettes sont tombées dans l’eau bouillante. Au moment de leur mort, une courbe de réponse cutanée galvanique caractéristique est apparue sur la bande enregistreur.

1er présentateur. Tous les scientifiques ne sont pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle les plantes pensent.

Botaniste. Cependant, la plupart pensent que seule l’expérimentation peut apporter des réponses à toutes les questions possibles.

En voici un. Le biologiste anglais L. Watson a invité six personnes et les a invitées à tirer au sort. L'un des morceaux de papier était marqué. Chacun de ces six séjournait à tour de rôle pendant dix minutes dans la pièce où se trouvaient deux plantes identiques. La personne qui a sorti le morceau de papier portant la marque a dû casser une des plantes. La plante, restée intacte, a été reliée par L. Watson à un appareil polygraphique électronique, également appelé détecteur de mensonge, et les six participants à l'expérience ont été forcés d'entrer dans la pièce un par un. Il s'est avéré que les sujets n'ont provoqué aucune réaction visible dans la plante - tout sauf le "tueur". La plante a réagi : l'aiguille de l'appareil s'est rapidement déviée au moment de son apparition. Il semblait que la plante « frissonnait d’horreur » ! Sur la base des résultats de cette expérience, le scientifique a conclu que les plantes ont non seulement des sentiments, mais aussi de la mémoire.

Physiologiste. Des expériences intéressantes sur l'interaction à distance entre les humains et les plantes ont été présentées par le Dr. sciences psychologiques, le professeur V.N. Pouchkine. Divers états émotionnels ont été inculqués à l'étudiante Tanya dans un état hypnotique, et des biocourants ont été enregistrés à partir d'une feuille de géranium à ce moment-là.

Les suggestions sur le sujet sont à la fois positives et émotions négatives a provoqué des changements dans le biopotentiel de la feuille de géranium, et le stylo de l'appareil d'enregistrement s'est écarté de la ligne zéro, dessinant sur le ruban de papier une courbe caractéristique du réflexe galvanique cutané humain.

2ème présentateur. Comment le professeur explique-t-il ces résultats ?

Botaniste. Selon sa théorie, cela « indique l’unité des processus d’information se produisant dans les cellules végétales et dans le système nerveux humain ».

1er présentateur. Quelle est la nature de la perception des plantes ? États émotionnels personne?

Physiologiste. Nous ne savons pas encore quel est le support matériel de cette information, mais nous supposons que les champs électromagnétiques générés par divers organes et systèmes du corps, et principalement le cerveau et le cœur, sont captés. Si l'on considère que de nombreux laboratoires à travers le monde ont désormais appris à enregistrer à distance des magnétoencéphalogrammes et des magnétocardiogrammes, on peut supposer que la plante, agissant comme un capteur vivant dans l'expérience, peut, bien entendu, capter la composante magnétique des changements dans le biopotentiel de peau humaine.

2ème présentateur. Ouah! Des expériences similaires ont-elles déjà été réalisées ?

Physiologiste. Des expériences similaires ont été menées au Département de physiologie végétale de l'Académie Timiryazev sous la direction du professeur I.I. Gunara. Les scientifiques sceptiques ont dû admettre que les signaux électriques existent bel et bien. Nous avons même réussi à retrouver le centre d'où ils viennent. « Ce centre est situé au niveau du collet de la racine, écrit le professeur, qui se contracte et se desserre comme un muscle cardiaque. Les plantes savent apparemment comment échanger des signaux et ont leur propre langage de signaux, comme le langage des animaux primitifs, comme les insectes. Une plante, en modifiant les potentiels électriques de ses feuilles, peut communiquer à une autre un danger. En un mot, conclut Gunar, hormis le fait que les plantes sont enchaînées à leur place, il n'y a aucune différence entre elles et les animaux.

1er présentateur. Quels types de signaux électriques sont connus dans les plantes ?

Physicien. Trois types de signaux de ce type qui apparaissent chez les plantes en réponse à des stimuli externes ont été identifiés. Le premier type est celui des potentiels d’action (PA). Selon un certain nombre de caractéristiques et le mécanisme d'apparition, ils correspondent aux PD qui se produisent dans les nerfs des animaux.

Physicien. Trois types de signaux de ce type qui apparaissent chez les plantes en réponse à des stimuli externes ont été identifiés. Le premier type est celui des potentiels d’action (PA). Selon un certain nombre de caractéristiques et le mécanisme d'apparition, ils correspondent aux PD qui se produisent dans les nerfs des animaux.

Le deuxième type de signaux électriques dans les plantes supérieures sont les potentiels dits variables (VP), qui apparaissent sous l'influence de stimuli très forts (brûlure, dommages mécaniques aux tissus, etc.).

Enfin, grâce à une technologie particulièrement sensible, des microrythmes de très faible amplitude (généralement plusieurs microvolts), très irréguliers, ont été enregistrés dans les plantes supérieures.

Parmi les trois types de signaux électriques dans les installations, une attention particulière est accordée aux PD, car leur génération et leur propagation sont l'une des méthodes universelles transmission d'informations sur les influences externes dans la nature vivante.

Physiologiste. Apparus dans l'une ou l'autre partie de la plante, les PD se propagent dans toute celle-ci, transmettant la nouvelle d'une irritation externe. Chez les animaux, au cours de l'évolution, les fibres nerveuses sont devenues conductrices de potentiels d'action. Existe-t-il quelque chose de similaire dans les plantes supérieures ? Faisons attention aux faisceaux conducteurs (« veines ») qui pénètrent dans tous les tissus et organes de la plante. On sait que ces paquets servent à transporter l’eau et les nutriments. Pourquoi ne devraient-ils pas servir « simultanément » de canal de diffusion de la DP ? K.A. a parlé de cette question de manière très figurative. Timiryazev: "Si chez les plantes l'existence de voies connues par lesquelles l'irritation est transmise plus rapidement que d'autres est confirmée (supposée par certains scientifiques), alors nous devrons reconnaître chez elles quelque chose qui correspond au moins physiologiquement aux nerfs."

1er présentateur. Comment le prouver ?

Botaniste. D. Bos a été l'un des premiers à prouver expérimentalement l'implication des faisceaux vasculaires de plantes supérieures dans la propagation de la MP. Une microélectrode métallique connectée à un équipement de mesure a été immergée dans un tissu végétal et des signaux électriques provenant de différentes zones tige ou pétiole. Ces expériences ont montré que la propagation de l'AP se produit uniquement dans les faisceaux conducteurs et que les impulsions électriques ne se propagent pas à travers les grands vaisseaux, mais à travers les petites cellules du faisceau. Cela signifie que les canaux pour le mouvement des substances et la propagation des impulsions électriques dans les faisceaux conducteurs sont spatialement séparés. Par conséquent, bien que les plantes ne disposent pas de formations spéciales (comme les nerfs) pour la propagation des potentiels d'action, les faisceaux vasculaires contiennent des tissus spéciaux qui remplissent cette fonction.

1er présentateur. Quelle fonction remplissent les PD dans les plantes ? Peut-être qu'ils se sont développés uniquement chez les plantes insectivores, et chez d'autres, ils ne portent aucune charge fonctionnelle ?

Physiologiste. On peut affirmer que chez les plantes supérieures, la propagation de l’AP constitue le signal le plus rapide des changements dans leur habitat. Étant donné que les plantes n'ont pas de système nerveux central - ce «répartiteur», à partir duquel les signaux concernant un stimulus externe sont envoyés à divers organes, la PD elle-même affecte directement les fonctions des organes et des tissus à travers lesquels elle se propage, modifiant certains processus spécifiques à un organe donné (par exemple, l'intensité de la photosynthèse dans les feuilles ou l'absorption de substances dans les racines).

Le rôle de signalisation de l’AP se manifeste principalement dans un certain nombre de processus naturels. Par exemple, lorsque le pollen atterrit sur le stigmate d'un pistil, des signaux électriques y sont générés et dirigés vers l'ovaire, qui démarre le cycle de préparation à la fécondation. La PD qui se produit dans les vrilles des plantes grimpantes au contact d'un support mécanique contribue apparemment à leur meilleure orientation dans l'espace. Avec des changements environnementaux modérés, la MP peut également survenir. Ils peuvent également être provoqués par des influences faibles, par exemple une différence de température de 1 à 2 °C.

2ème présentateur. Pourquoi utiliser une alarme d'urgence en cas d'influences extérieures plutôt faibles et sans impact significatif ?

Physiologiste. Dans ce cas, la plante « avertit » les organes et les tissus des changements probables et importants des conditions extérieures. Une légère différence de température vers le refroidissement en soi n’est peut-être pas significative pour l’installation, mais elle ne peut être que le début d’un refroidissement beaucoup plus perceptible.

1er présentateur. Eh bien, quel est le mécanisme de propagation des changements potentiels dans les organes végétaux ?

Physiologiste. Par exemple, une chenille mange une feuille de plante. Les cellules détruites par ses mâchoires perdent de l’eau, ce qui favorise le déplacement des particules chargées – les ions. Ils se propagent dans tout le corps végétal à travers des canaux dans les parois cellulaires appelés plasmodesmes.

2ème présentateur. Ne considérons donc pas l’homme comme un roi et un conquérant de la nature, mais rappelons-nous les merveilleuses paroles de S. Marshak :

Un homme - même s'il est trois fois génie -

Reste une plante pensante.

Les arbres et l'herbe lui sont apparentés,

N'ayez pas honte de cette relation !

Littérature

Golovkin B.V. Que vous disent les noms des plantes ? – M. : Agropromizdat, 1986.

La connaissance est le pouvoir. 1972. N° 11.

Konovalov V.F. Désiré ou réel ? – M. : Connaissance, 1991.

Magazine éducatif Soros. 1996. N° 10.

Jeune technicien. 1993. № 3.