Вопросы:1.Функции корня2.Виды корней3.Типы корневой системы4.Зоны корня5.Видоизменение корней6.Процессы жизнедеятельности в корне

1. Функции корняКорень – это подземный орган растения.Основные функции корня:- опорная: корни закрепляют растение в почве и удерживают на протяжении всей жизни;- питательная: через корни растение получает воду с растворенными минеральными и органическими веществами;- запасающая: в некоторых корнях могут накапливаться питательные вещества.2. Виды корней

Различают главные, придаточные и боковые корни. При прорастании семени первым появляется зародышевый корешок, который превращается в главный. На стеблях могут появляться придаточные корни. От главных и придаточных корней отходят боковые корни. Придаточные корни обеспечивают растение дополнительным питанием и выполняют механическую функцию. Развиваются при окучивании, например, томатов и картофеля.

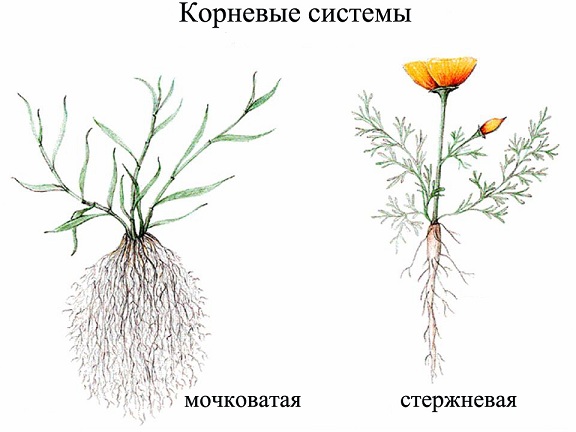

3. Типы корневой системы

Корни одного растения – это корневая система. Корневая система бывает стержневая и мочковатая. В стержневой корневой системе хорошо развит главный корень. Ее имеет большинство двудольных растений (свекла, морковь). У многолетних растений главный корень может отмирать, а питание происходит за счет боковых корней, поэтому главный корень можно проследить только у молодых растений.

Мочковатая корневая система образована только придаточными и боковыми корнями. В ней нет главного корня. Такую систему имеют однодольные растения, например, злаки, лук.

Корневые системы занимают много места в почве. Например, у ржи корни распространяются вширь на 1-1,5 м и проникают вглубь до 2 м.

4. Зоны корняВ молодом корне можно выделить следующие зоны: корневой чехлик, зона деления, зона роста, зона всасывания.

Корневой чехлик имеет более темный цвет, это самый кончик корня. Клетки корневого чехлика защищают верхушку корня от повреждений твердыми частицами почвы. Клетки чехлика образованы покровной тканью и постоянно обновляются.

Зона всасывания имеет множество корневых волосков, которые пред-ставляют собой вытянутые клетки длиной не более 10 мм. Выглядит эта зона в виде пушка, т.к. корневые волоски очень маленькие. Клетки корневого волоска также, как и другие клетки, имеют цитоплазму, ядро и вакуоли с клеточным соком. Эти клетки недолговечны, быстро отмирают, а на их место образуются новые из более молодых поверхностных клеток, расположенных ближе к кончику корня. Задача корневых волосков – всасывание воды с растворенными питательными веществами. Зона всасывания постоянно перемещается за счет обновления клеток. Она нежная и легко повреждается при пересадке. Здесь присутствуют клетки основной ткани.

Зона проведения. Находится выше всасывания, не имеет корневых во-лосков, поверхность покрыта покровной тканью, а в толще находится проводящая ткань. Клетки зоны проведения представляют собой сосуды, по которым вода с растворенными веществами перемещается в стебель и в листья. Здесь так же находятся клетки-сосуды, по которым органические вещества из листьев поступают в корень.

Весь корень покрыт клетками механической ткани, что обеспечивает прочность и упругость корня. Клетки вытянутые, покрыты толстой обо-лочкой и заполнены воздухом.

5. Видоизменение корней

Глубина проникновения корней в почву зависит от условий, в которых находятся растения. На длину корней влияет влажность, состав почвы, вечная мерзлота.

Длинные корни образуются у растений в засушливых местах. Особенно это характерно для растений пустынь. Так у верблюжьей колючки корневая система достигает 15-25 м в длину. У пшеницы на неорошаемых полях корни достигают в длину до 2,5 м, а на орошаемых – 50 см и увеличивается их густота.

Вечная мерзлота ограничивает рост корней в глубину. Например, в тундре у карликовой березы корни всего 20 см. Корни поверхностные, ветвистые.

В процессе приспособления к условиям среды корни растений видоизменились и стали выполнять дополнительные функции.

1. Корневые клубни выполняют роль хранилища питательных веществ вместо плодов. Возникают такие клубни в результате утолщения боковых или придаточных корней. Например, георгины.

2. Корнеплоды – видоизменения главного корня у таких растений, как морковь, репа, свекла. Корнеплоды образуются нижней частью стебля и верхней частью главного корня. В отличие от плодов они не имеют семян. Корнеплоды имеют двулетние растения. В первый год жизни они не цветут и накапливают в корнеплодах много питательных веществ. На второй – они быстро зацветают, используя накопленные питательные вещества и образуют плоды и семена.

3. Корни-прицепки (присоски) – придаточные кори, развивающиеся у растений тропических мест. Они позволяют крепиться к вертикальным опорам (к стене, скале, стволу дерева), вынося листву к свету. Примером может быть плющ и ломонос.

4. Бактериальные клубеньки. Своеобразно изменены боковые корни у клевера, люпина, люцерны. В молодых боковых корешках поселяются бактерии, что способствует усвоению газообразного азота почвенного воздуха. Такие корни приобретают вид клубеньков. Благодаря этим бактериям эти растения способны жить на бедных азотом почвах и делать их более плодородными.

5. Воздушные корни образуются у растений, произрастающих во влажных экваториальных и тропических лесах. Такие корни свисают вниз и поглощают дождевую воду из воздуха – встречаются у орхидей, бромелиевых, у некоторых папоротников, у монстеры.

Воздушные корни-подпорки – это придаточные корни, образующиеся на ветвях деревьев и достигающие земли. Возникают у баньяна, фикуса.

6. Ходульные корни. У растений, произрастающих в приливно-отливной зоне, развиваются ходульные корни. Они высоко над водой удерживают на зыбком илистом грунте крупные облиственные побеги.

7. Дыхательные корни образуются у растений, которым не хватает кислорода для дыхания. Растения произрастают в преизбыточно увлажненных местах – в топких болотах, заводях, морских лиманах. Корни растут вертикально вверх и выходят на поверхность, поглощая воздух. Примером могут быть ива ломкая, болотный кипарис, мангровые леса.

6. Процессы жизнедеятельности в корне

1 — Всасывание корнями воды

Всасывание воды корневыми волосками из почвенного питательного раствора и проведение её по клеткам первичной коры происходит за счет разницы давлений и осмоса. Осмотическое давление в клетках заставляет минеральные вещества проникать в клетки, т.к. их содержание солей в них меньше, чем в почве. Интенсивность поглощения воды корневыми волосками называется сосущей силой. Если концентрация веществ почвенного питательного раствора будет выше, чем внутри клетки, то вода будет выходить из клеток и наступит плазмолиз – растения завянут. Такое явление наблюдается в условиях сухости почвы, а также при неумеренном внесении минеральных удобрений. Корневое давление можно подтвердить с помощью серии опытов.

Растение с корнями опускается в стакан с водой. Поверх воды для защиты её от испарения нальём тонкий слой растительного масла и отметим уровень. Через день-два вода в ёмкости опустилась ниже отметки. Следовательно, корни всосали воду и подали её наверх к листьям.

Цель: выяснить основную функцию корня.

Срежем у растения стебель, оставив пенёк высотой 2-3 см. На пенёк наденем резиновую трубку длиной 3 см, а на верхний конец наденем изогнутую стеклянную трубку высотой 20-25 см. Вода в стеклянной трубке поднимается, и вытекает наружу. Это доказывает, что воду из почвы корень всасывает в стебель.

Цель: выяснить, как температура влияет на работу корня.

Один стакан должен быть с тёплой водой (+17-18ºС), а другой с холодной (+1-2ºС). В первом случае вода выделяется обильно, во втором – мало, или совсем приостанавливается. Это является доказательством того, что температура сильно влияет на работу корня.

Тёплая вода активно поглощается корнями. Корневое давление повышается.

Холодная вода плохо поглощается корнями. В этом случае корневое давление падает.

2 — Минеральное питание

Физиологическая роль минеральных веществ очень велика. Они являются основой для синтеза органических соединений и непосредственно влияют на обмен веществ; выполняют функцию катализаторов биохимических реакций; воздействуют на тургор клетки и проницаемость протоплазмы; являются центрами электрических и радиоактивных явлений в растительных организмах. С помощью корня осуществляется минеральное питание растения.

3 — Дыхание корней

Для нормального роста и развития растения необходимо чтобы к корню поступал свежий воздух.

Цель: проверить наличие дыхания у корней.

Возьмём два одинаковых сосуда с водой. В каждый сосуд поместим развивающие проростки. Воду в одном из сосудов каждый день насыщаем воздухом с помощью пульверизатора. На поверхность воды во втором сосуде нальём тонкий слой растительного масла, так как оно задерживает поступление воздуха в воду. Через некоторое время растение во втором сосуде перестанет расти, зачахнет, и в конце концов погибнет. Гибель растения наступает из-за недостатка воздуха, необходимого для дыхания корня.

Установлено, что нормальное развитие растений возможно только при наличии в питательном растворе трёх веществ – азота, фосфора и серы и четырёх металлов – калия, магния, кальция и железа. Каждый из этих элементов имеет индивидуальное значение и не может быть заменён другим. Это макроэлементы, их концентрация в растении составляет 10-2–10%. Для нормального развития растений нужны микроэлементы, концентрация которых в клетке составляет 10-5–10-3%. Это бор, кобальт, медь, цинк, марганец, молибден др. Все эти элементы есть в почве, но иногда в недостаточном количестве. Поэтому в почву вносят минеральные и органические удобрения.

Растение нормально растёт и развивается в том случае, если в окружающей корни среде будут содержаться все необходимые питательные вещества. Такой средой для большинства растений является почва.

Определение

Корень — осевой подземный орган растения, обладающий неограниченным концевым ростом.

Виды корней (рис. 1):

Главный корень развивается из зародышевого корешка семени и играет в растении роль центральной оси подземной части.

Придаточные корни растут от побега.

Боковые корни образуются на главном и придаточных корнях.

Вся совокупность корней растения называется корневой системой.

типы корневых систем

В зависимости от развития тех или иных видов корней выделяют два типа корневых систем (рис. 2).

Стержневая корневая система состоит из хорошо развитого главного корня и отходящих от него более мелких боковых корней, которые в свою очередь делятся на боковые корни второго, третьего и т. д. порядков.

Такая корневая система характерна для двудольных растений и хорошо просматривается только у молодых растений, выращенных из семян. У старых многолетних растений главный корень со временем замедляет рост, а боковые корни догоняют его или даже перерастают.

Мочковатая корневая система состоит из многочисленных придаточных и боковых корней. Главный корень не развивается или развивается слабо.

Мочковатая корневая система характерна для однодольных растений.

Рис. 2. Типы корневых систем

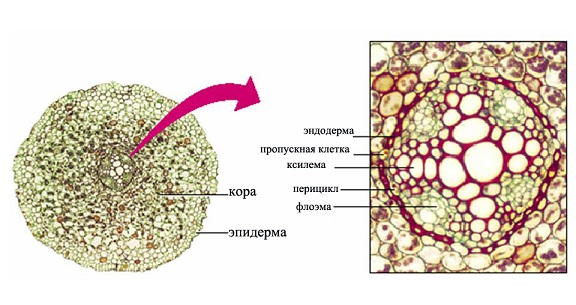

внутреннее строение корня

В строении корня различают несколько зон, каждая из которых имеет определенное строение и выполняет определенные функции (рис. 3).

Зона делениясостоит из мелких постоянно делящихся клеток верхушечной меристемы. Это зона находится на кончиках всех корней растения. Благодаря верхушечной меристеме осуществляется рост корня в длину.

Корневой чехлик — несколько слоёв плотно сросшихся клеток с утолщенными стенками.

Функция корневого чехлика:

механическая защита зоны деления;

выделение слизистых веществ для более легкого проникновения в почву.

Клетки снаружи корневого чехлика постоянно разрушаются, а с внутренней стороны он нарастает благодаря клеткам меристемы.

Пикировка корня— удаление кончика главного корня — производится с целью прекращения роста главного корня и усиления роста боковых корней: общая площадь корневого питания увеличивается.

Рис. 3. Зоны корня

Зона растяжения (роста). В ней клетки растут, вытягиваясь в длину, благодаря чему и происходит удлинение корня.

В этой же зоне начинается дифференцировка клеток. Поверхностные клетки превращаются в клетки ризодермы. В центре формируются клетки проводящих тканей.

Зона всасывания. Зона всасывания снаружи покрыта тонкой покровной тканью эпиблемой(или ризодермой). В этой зоне клетки эпиблемы образуют выросты — корневые волоски. Корневые волоски представляют собой длинные тонкие нитевидные клеточные выросты, в которые перемещается ядро клетки. По мере роста корня они разрушаются, эпидерма замещается пробкой и зона всасывания замещается зоной проведения.

Функция корневых волосков: поглощение из почвы воды и минеральных веществ.

Зона проведения продолжается до наземных частей растения. В ней находятся сосуды ксилемы, по которым от корня поднимается вода с минеральными веществами, и ситовидные трубки флоэмы, по которым в корень поступают органические вещества из листьев.

Гистологическое строение корня

На поперечном срезе молодой части (верх зоны растяжения) корня видно, что большую его часть составляют паренхимные клетки коры (рис. 4). Сверху они покрыты однослойной эпиблемой, а в середине находятся зачатки ксилемы и флоэмы. Они окружены двумя специальными слоями клеток: эндодермой и перициклом.

Эндодерма — внутренний однорядный слой плотно сомкнутых клеток первичной коры, прилегающий к центральному цилиндру осевых органов высших растений.

В корнях радиальные и поперечные стенки клеток эндодермы имеют утолщения в виде поясков, содержащие суберин и лигнин (пояски Каспари), тонкостенными остаются пропускные клетки этого слоя. Таким образом, эндодерма является физиологическим барьером, регулирующим поступление воды и ионов из первичной коры в центральный цилиндр корня.

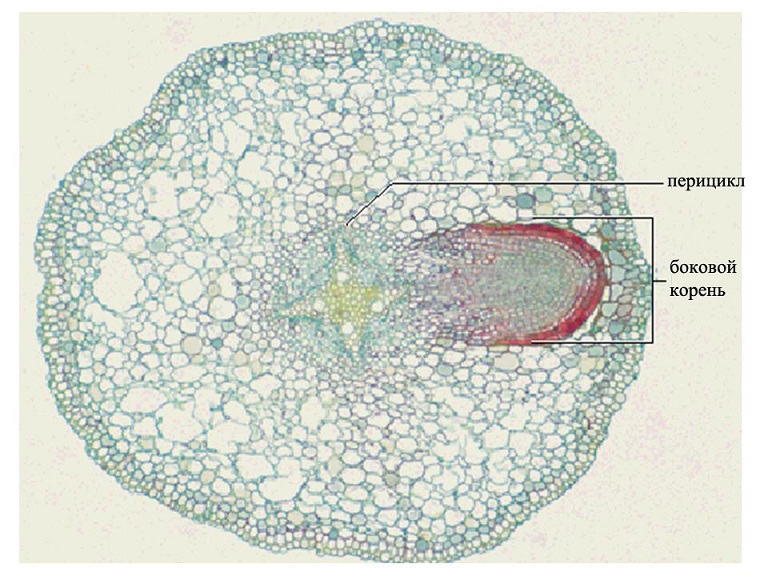

Перицикл или перикамбий — первичная образовательная ткань растений, окружающая проводящие ткани. Формирует осевой цилиндр, наружным слоем которого он является. В нём закладываются придаточные и боковые корни. У двудольных дифференцируется в камбий и феллоген в процессе вторичного утолщения корня.

Феллоген,или пробковый камбий — образовательная ткань, дающая начало вторичной покровной ткани — пробке.

Рис. 4. Молодая часть корня (поперечный срез)

На более поздних стадиях формируется проводящая система корня (рис. 5).

Рис. 5. Проводящая система корня

Поводящая система имеет на срезе форму круга, поэтому её часто называют проводящим цилиндром. Ксилема располагается в центре и образует структуру звезды с лучами, доходящими до края проводящего цилиндра.

Флоэма располагается в промежутках между лучами ксилемы.

Между ксилемой и флоэмой имеется слой камбия, благодаря которому происходит образование новых проводящих элементов.

Эндодерма, окружающая проводящий цилиндр, играет роль запирающего механизма. Её клетки плотно соединены друг с другом, их стенки пропитаны водонепроницаемыми веществами, благодаря чему вода и минеральные соли не могут выйти из проводящего цилиндра вбок и вынуждены двигаться вверх. Из клеток коры вода и минеральные соли попадают в проводящий цилиндр благодаря наличию в кольце эндодермы специальных пропускных клеток.

Перицикл, расположенный под эндодермой, является образовательной тканью, которая даёт начало боковым корням (рис. 6).

Рис. 6. Образование перициклом боковых корней

В результате деления клеток перицикла формируется верхушечная меристема боковых корней, которая обеспечивает их рост.

Таким образом, проводящая система бокового корня сразу оказывается связанной с проводящей системой материнского корня и может получать от неё вещества, необходимые для роста, а в дальнейшем передавать в неё воду и минеральные соли.

У многих растений корни способны менять свой обычный вид в связи с выполнением определенных функций. Наследственно закрепленное

Рис. 5.

А — лилейник рыжий (Hemerocallis fulva); Б — маниок (Manihot esculenta); В — георгина (Dahlia sp.); Г- батат (Ipomoea batatus);

- 1 — запасающая часть корня; 2 — контрактильная часть корня;

- 3 — всасывающие боковые корни; 4 — почки возобновления

видоизменение корня, вызванное сменой функций, называют метаморфозом. Среди метаморфозов корня наиболее распространены следующие.

Запасающие корни. Отложение в корнях запасных веществ вызывает значительное изменение их формы — они становятся очень толстыми, иногда даже шаровидными из-за мощного развития основной ткани — запасающей паренхимы. Чаще всего утолщается нижняя (базальная) часть корня, а на остальном протяжении он имеет обычное строение. В качестве запасных веществ в корнях могут откладываться: крахмал (у батата, маниока, кислицы клубненосной), инулин (у георгины, цикория), сахара (глюкоза у батата, сахароза у моркови, репы, свеклы).

Различают два типа запасающих корней — корневые клубни и корнеплоды. Корневые клубни (иногда их называют корневыми шишками) — видоизменения придаточных, реже — боковых корней (рис. 5). Клубень представляет собой утолщенную часть корня, в которой откладываются запасные вещества. Растения, образующие корневые клубни, часто выращивают как ценные пищевые культуры. Например, батат, или сладкий картофель, — представитель семейства Вьюнковые — настолько широко распространен в тропических странах, что входит в пятерку наиболее важных пищевых растений мира. Родина батата — тропическая Америка. На его ползучих побегах длиной до 5 м образуются узловые придаточные корни, в нижней зоне которых и откладываются запасные вещества — крахмал и глюкоза (последняя придает клубням сладковатый вкус). Корневые клубни батата могут достигать массы 1 кг. На клубнях образуются придаточные почки, что позволяет использовать их для вегетативного размножения растения. Широко распространено в тропиках еще одно клубненосное растение — маниок, из семейства Молочайные. Родина маниока — Южная Америка, но его широко выращивают в Азии и Африке. Прежде чем изготовлять из клубней маниока (длиной до 1,5 м!) крахмалистую «муку» — топиоку, их вымачивают с целью удаления содержащихся в них ядовитых веществ. В тропических странах культивируют и ямс (растения нескольких видов рода диоскорея из семейства Диоскорейные). Корневые клубни этих лиан содержат очень много крахмала (до 30%) и сахаров (до 17%), достигают 1 м в длину. Есть в них и ядовитые вещества, но они разрушаются при термической обработке.

Среди растений, образующих корневые клубни и культивируемых в условиях умеренного климата, наиболее известны георгина и лилейник. Клубни у них формируются в результате утолщения придаточных корней. Так как на клубнях этих растений не образуются придаточные почки, вегетативное размножение их клубнями невозможно. При искусственном вегетативном размножении у отделенной части растения должна обязательно сохраняться нижняя часть прошлогоднего побега с пазушными почками возобновления.

Корнеплод — метаморфоз смешанного происхождения, в формировании которого в большей или меньшей степени принимает участие утолщенная базальная часть главного корня (рис. 6). Кроме главного корня в состав корнеплода входит утолщенный гипокотилъ и разросшаяся базальная часть стебля главного побега. В агрономии часть корнеплода, развивающуюся из стебля главного побега, называют головкой(на ней располагается розетка листьев). Часть корнеплода, формирующуюся из гипокотиля, называют шейкой, а нижнюю его часть, образующуюся из базальной части главного корня, — собственно корнем.Корневая часть корнеплода определяется по наличию на ней боковых корней. Соотношение частей корнеплода разного происхождения сильно варьируется не только у растений разных видов, но и среди сортов одного вида. У округлых по форме корнеплодов большинства сортов свеклы, репы и редьки основная их часть формируется из гипо- котиля (рис. 6, Г., Д). Удлиненные (часто конусообразные) корнеплоды моркови, сахарной свеклы, редьки развиваются в основном из главного корня — доля гипокотиля и стебля главного побега в них незначительна (рис. 6, А, Е).

Рис. 6. Корнеплоды моркови посевной — Daucus sativus {А, Б),репы — Brassica гара (В, Г), свеклы обыкновенной — Beta vulgaris {Д, Е, Ж)

(по Т.И. Серебряковой и др., 2006, с изм.). На поперечных срезах ксилема показана черным, пунктирной линией обозначена граница корня

В корнеплодах в качестве запасных веществ обычно откладываются сахара. Особенно велико их содержание у созданных селекционерами современных сортов сахарной свеклы — более 20%. Желтую и оранжевую окраску корнеплодам моркови и репы придают жирорастворимые пигменты — каротиноиды. Корнеплод свеклы окрашен пигментом бетаином из группы водорастворимых пигментов-антоцианов.

Следует отметить, что термин «корнеплод» нельзя признать удачным — ведь никакого отношения к плоду он не имеет. Правильнее этот метаморфоз называть клубнем смешанного происхождения. Однако этот термин так прижился и в агрономии, и в ботанике, что исключение его из употребления в ближайшее время представляется маловероятным.

Контрактилъные (втягивающие) корни. Так называют корни, способные, сокращаясь по длине, втягивать побеги растения в почву на оптимальную глубину. Это необходимо для создания оптимальных условий развития растений, защищает их почки возобновления от вымерзания в зимний период. Обычно в почву втягиваются основания надземных побегов с почками возобновления, луковицы, клубнелуковицы, корне-

Рис. 7. Опорные столбовидные корни баньяна (Ficus benghalensis)

(по Т.И. Серебряковой и др., 2006)

вища. Процесс заглубления этих органов в почву называют геофилией.Происходит он благодаря закреплению верхней, сильно разветвленной части корня в почве и сокращению его неветвящейся базальной части, что обычно внешне выражается в появлении на последней поперечных складок. Втягивающие корни могут сокращаться очень сильно — на 10-70% от их первоначальной длины. Геофилия — обычное явление для многолетних травянистых растений, как дикорастущих, так и культивируемых. Она начинает проявляться уже с первых этапов развития растений. За счет деятельности контрактильных корней ро- зеточные побеги одуванчика и подорожника всегда плотно прижаты к почве, а луковицы луков, лилий, тюльпанов, клубнелуковицы шафранов и гладиолусов, корневища ириса и купены всегда расположены на нужной глубине. Иногда слишком интенсивная геофилия приводит к негативным последствиям. Например, у растущих на хорошо окультуренной рыхлой почве тюльпанов луковицы заглубляются так сильно, что развивающиеся из них побеги не цветут. Именно поэтому луковицы этих растений рекомендуется ежегодно выкапывать и высаживать заново на оптимальную глубину.

Процесс геофилии кроме контрактильных корней могут обеспечивать и обычные корни — главный, придаточные и боковые, но сокращение их не столь заметно.

Ряд метаморфозов корня отличается более ярко выраженными опорными функциями. Столбовидные корни (корни-подпорки) развиваются у некоторых тропических фикусов, например фикуса бенгальского (баньяна). У этого фикуса некоторые из придаточных корней, образующихся на его ветвях довольно высоко над землей, растут вниз, внедряются в почву и интенсивно в ней ветвятся. Со временем сильно утолщаясь (могут быть диаметром больше 1 м!), они превращаются в мощные столбовидные опоры. Благодаря таким корням крона фикуса разрастается вширь и может покрывать площадь более 1 га.

При этом число опорных корней, образовавшихся на ветвях одного старого дерева, может достигать 3 тыс.! Поэтому часто баньян называют деревом-лесом (рис. 7).

Опорную функцию выполняют и досковидные корни, характерные для деревьев верхнего и среднего ярусов тропических дождевых лесов. Эти корни представляют собой метаморфозы боковых корней, у которых сверху по всей длине образуется плоский гребневидный вырост. Наибольшей высоты этот вырост достигает на базальной части корня — возле ствола дерева. Разрастаясь, он достигает ствола и поднимается вдоль него вверх на 3-5 м, обеспечивая ему дополнительную опору. Постепенно уменьшаясь в высоту, досковидные корни отходят в стороны от ствола примерно на такое же расстояние. Толщина досковидных выростов не превышает 10 см. Вокруг ствола обычно образуется несколько досковидных корней, имеющих вид огромных треугольных пластин. Местное население охотно использует досковидные корни как ценный строительный материал.

Рис. 8.

- 1 — дыхательные корни с пневматофорами у авиценнии;

- 2 — ходульные корни у ризофоры; Ил — поверхность илистого дна;

От и Пр — уровень океана во время соответственно отлива и прилива

Назначение ходульных корней — поддерживать и удерживать кроны растений мангров, обитающих на постоянно затопленной почве (рис. 8, 2). Манграми называют сообщества растений, живущих во влажных тропиках в приливно-отливной полосе океанов. Основные обитатели мангров — вечнозеленые деревья высотой 5-7 м, которые постоянно подвергаются воздействию огромных волн и сильных ветров. Ходульные корни — метаморфозы придаточных корней, которые образуются на главном побеге с первых этапов его развития. У типичных обитателей мангров — растений видов рода ризофора эти корни могут образовываться на их стволе на высоте 2-3 м — по уровню прилива. Так как у взрослых растений часто происходит отмирание главного корня и нижней части ствола, сохраняющаяся крона растения удерживается после этого только сильноветвящимися придаточными корнями, т.е. стоит как бы на ходулях.

Дыхательные корни (пневматофоры) образуются у растений, обитающих на сильно заболоченных, бедных кислородом почвах (рис. 8, Г).Они представляют собой боковые корни с отрицательным геотропизмом. Выходя на поверхность почвы, пневматофоры достигают высоты 0,5 м. У одного растения может образовываться несколько десятков и даже сотен таких корней. У дыхательных корней хорошо развита воздухоносная паренхима — аэренхима с большими межклетниками. Их функция — обеспечение газообмена и снабжение корневой системы кислородом. Пневматофоры встречаются у растений мангров, например авицении, у болотного кипариса, живущего на болотистых почвах полуострова Флорида.

Рис. 9.

Клетки коры воздушных корней могут содержать хлоропласты, что позволяет им заниматься фотосинтезом. Фотосинтезирующие воздушные корни отличаются зеленоватой окраской.

К метаморфозам часто относят видоизменения корней, связанные со вступлением их в симбиоз с почвенными организмами — грибами или бактериями. Симбиоз с грибами приводит к образованию микоризы, или грибокорня, а симбиоз с бактериями — к образованию на корнях клубеньков.

Рис. 10.

А — эктотрофная микориза дуба (Quercussp.) Б, В — эндотрофная микориза ятрышника (Orchis sp.)

(Б — нити гриба, заполняющие всю клетку, В — более поздняя стадия)

Микориза. Под микоризой понимают совокупность тонких окончаний корней и оплетающих их гиф грибов (рис. 10). Благодаря сильному ветвлению гиф гриба у корней с микоризой значительно повышается всасывающая поверхность. Из гиф грибов растение получает воду и минеральные вещества, а гетеротрофные грибы добывают из растения продукты фотосинтеза — органические вещества. Кроме этого грибы снабжают растения стимуляторами роста, гормонами, витаминами и ферментами.

Обычно микориза развивается с участием всасывающих корней и локализована в коровой части их зоны всасывания (зоны деления и роста грибами, как правило, не затрагиваются). Выделяют два типа микоризы — внешнюю и внутреннюю. Если мицелий гриба (совокупность гиф) покрывает корень только снаружи и проникает лишь в некоторые поверхностные межклетники, то микоризу называют наружной, или эктомикоризой (см. рис. 10, А). Она чаще встречается у древесных растений. Когда же гифы проникают внутрь клеток тканей корня, говорят об эндомикоризе (см. рис. 10, Б, В). Она типична для кустарничков (брусники, черники, вереска) и многих трав. Корни с эндомикоризой внешне мало отличаются от обычных всасывающих корней.

Микориза распространена очень широко. Обычно к каждому виду растения приспособлен определенный вид гриба. Знакомые многим съедобные шляпочные грибы (боровики, подберезовики, маслята, рыжики, лисички и др.) тоже способны образовывать микоризу с определенными видами лесных деревьев. Опытные грибники знают, под каким деревом какой гриб искать.

Рис. 11. Клубеньки на корнях люпина (Lupinus sp.)

(по И.И. Андреевой, Л.С. Родман, 2003)

Клубеньки. В корнях бобовых растений поселяются азотофиксируюшие бактерии из рода Rhizobium. Они проникают в кору корня через корневые волоски. Поселяясь в паренхимных клетках и быстро размножаясь, бактерии вызывают активное деление этих клеток, что приводит к образованию бактероидной ткани. Образование такой ткани сопровождается формированием на поверхности корня желваков, которые называют клубеньками (рис. 11).

Поселившись в корне и используя для своей жизнедеятельности органические вещества растения, бактерии начинают фиксировать азот почвенного воздуха, переводя его в связанное состояние: сначала образуя аммиак, а из него — аминогруппы. Синтезируемых азотистых веществ достаточно и для бактерий, и для бобового растения. После отмирания растения клубеньки разрушаются и обогащают почву азотом. Симбиоз бобовых растений с азотофиксирующими бактериями высоко ценится в практическом растениеводстве. Растения семейства Бобовые — ценные пищевые и кормовые культуры; получая дополнительные азотистые вещества, они отличаются повышенным содержанием белка и в вегетативных органах, и в семенах. Кроме этого выращивание бобовых культур обогащает почву азотом. Однолетние виды люпина (л. белый, л. желтый, л. узколистный) обычно выращивают в качестве растений-сиде- ратов. Сидератами называют растения, которые возделывают именно для обогащения почвы азотом. Как только эти растения зацветают, их запахивают в почву.

В симбиотические отношения с бактериями вступает и ряд других растений. Клубеньки можно обнаружить на корнях ольхи, облепихи, лоха и некоторых других растений.

Каковы функции корня! Какими бывают корневые системы по происхождению и строению! Какие существуют метаморфозы корня? Чем по строению корнеплод отличается от корневого клубня? У каких растений метаморфозы корня используют в пищу? Что такое микориза? Чем вызвано образование клубеньков на корнях ряда растении! Что такое сидераты?

Тренажёр для подготовки к ЕГЭ

по теме:

Корень. Строение, функции.

Видоизменения корней.

Корень. Строение, функции. Видоизменения корней.

Корень — вегетативный подземный орган растения. Он имеет радиальную симметрию, не несёт на себе листья, обладает способностью ветвиться, характеризуется неограниченным ростом. Функции корня: закрепление растения в почве, поглощение воды и минеральных веществ, синтез гормонов и ферментов, выделение продуктов метаболизма, запасание воды и питательных веществ.

Совокупность всех корней одного растения называют корневой системой. Различают два типа корневых систем (у семенных): стержневую и мочковатую. Стержневая состоит из главного корня, от которого отходят боковые корни. Встречается у голосеменных и многих покрытосеменных (главным образом у двудольных).

Мочковатая – главный корень быстро отмирает, а развиваются придаточные корни, формирующиеся на нижней части стебля, от которых отрастают боковые корни. Встречается у однодольных.

На продольном разрезе различают четыре основных зоны корня деления, роста (растяжения), всасывания и проведения. Зона деления образована меристематической тканью, клетки которой активно делятся, обеспечивая рост корня в длину. Верхушка корня покрыта корневым чехликом, который предохраняет верхушку корня от повреждения по мере продвижения корня в почве. Его клетки постоянно слущиваются. Они покрыты слизистым веществом для облегчения движения. Зона роста (растяжения) – Участок, на котором происходит рост клеток путём их растяжения. Зона всасывания покрыта корневыми волосками, которые поглощают воду и минеральные вещества из почвы. Здесь же происходит дифференциация клеток и формирование тканей. Зона проведения проводит воду и минеральные вещества в вышерасположенные органы растения. В этой зоне закладываются боковые корни.

В связи с изменением функций корня происходит его видоизменение. Образование корнеплодов и корневых клубней связано с накоплением в корне запасных веществ и воды. Корнеплод образуется из главного корня и нижнего участка стебля (свёкла, редька, морковь, репа и др.) Корневые клубни образуются из боковых и придаточных корней (батат, земляные орешки и др.).

Корни многих растений образуют с почвенными организмами симбиозы, Микориза (грибокорень) представляет собой симбиоз высшего растения и гриба. Клубеньки на корнях образуются у бобовых растений в результате их симбиоза с азотфиксирующими микроорганизмами, которые способны усваивать молекулярный азот атмосферы.

Часть 1 содержит 10 заданий (А1-А1-). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых верный.

Часть 1

А 1. В какой зоне корня происходит митоз?

1. зона всасывания

2. зона деления

3. зона проведения

4. зона роста

А 2. Какую из указанных функций корень не выполняет?

1. запасание воды и питательных веществ

2. синтез гормонов и ферментов

3. выделение продуктов метаболизма

4. фотосинтез

А 3. Бодяк полевой размножается

1. клубнями

2. корневищами

3. отводками

4. корневыми отпрысками

А 4. В центральном цилиндре корня преобладают ткани

1. покровные

2. основные

3. запасающие

4. проводящие

А5. Что представлает собой клубень картофеля?

1. корневище

2. корнеплод

3. сочный плод

4. видоизменённый побег

А 6. Подземный побег отличается от корня наличием у него

2. зоны роста

3. сосудов

А 7. Корнеплод- это

1. утолщённый придаточный корень

2. утолщённый главный корень

3. утолщённый стебель в основании главного побега

4. утолщённый стебель в основании главного побега и утолщённое основание главного корня

А 8. У растений из зародышевого корешка развивается:

2. главный корень

3. боковые корни

4. придаточные корни

А 9. «Головка» чеснока-это

1. видоизменённые придаточные корни

2. видоизменённая система побегов

3. видоизменённый побег

4. видоизменённые листь

А 10. Корнеплод свеклы-это видоизменённый:

2. стебель

3. корень и стебель

Часть 2 содержит 8 заданий (В1-В8): 3-свыбором трёх верных ответов из шести, 3-на соответствие, 2-на установление последовательности биологических процессов, явлений, объектов.

Часть 2

В 1. Корневище можно отличить от корня по следующим признакам:

1. обязательное наличие листьев, почек, междоузлий

2. отсутствие корневого чехлика

3. наличие чешуй, узлов и почек

4. способность зеленеть на свету

5. есть придаточные корни

6. отсутствие ризодермы

В 2. Мочковатую корневую систему имеют

2. одуванчик

5. пшеница

В 3. Грибы образуют микоризу с корнями

4. однодольных покрытосеменных

5. двудольных покрытосеменных

6. всех видов крестоцветных растений

В 4. Установите соответствие между ботаническим наименованием и органом растения

Ботаническое наименование Орган

1) клубень картофеля А. корень

2) корневище ландыша Б. побег

3) яблоко домашней яблони В. плод

4) корнеплод моркови

5) корнеплод редиса

6) тыквина огородной тыквы

7) луковица репчатого лука

В 5. Установите соответствие между характеристикой и зоной (участком) корня

Характеристика Зона корня

А. участок образован мелкими, плотно 1. зона деления

прилегающими одна к другим 2. зона всасывания

живыми клетками

Б. клетки всё время делятся

В. участок корня, на котором находятся

корневые волоски

Г. Число клеток постоянно увеличивается

Е. состоит из образовательной ткани

В 6. Клубни как производные вегетативных органов

Орган Растение

А. Клубни стеблевого происхождения 1. георгин

Б. Клубни стеблевого происхождения 2. кольраби

4. картофель

5. топинамбур

В 7. Установите последовательность участков корня, начиная с его верхушки

А. зона всасывания Г. зона роста

Б. зона деления Д. зона проведения

В. корневой чехлик

В 8. Установите последовательность действий при пикировке

1. Растение опускают в лунку и колышком прижимают почву к корням.

2. Растение поливают.

3. В грунте с помощью колышка для посадки делаются лунки глубиной 5-7 см.

4. Основной корень растения слегка обламывают, примерно на 1/3 часть.

5. Колышек аккуратно подводят под корни сеянца и вынимают его из земли, держа его за

семядольный лист.

Часть 3 содержит 6 заданий (С1-С6). На задание С 1 дайте краткий свободный ответ, а на задания С2- С6-полный развёрнутый ответ.

Часть 3

С 1(а). Какие органы принимают участие в образовании корнеплодов и корневых клубней?

С 1(б). Что произойдёт с корнем, если у него отрезать верхушку?

С 1(г). Для чего при пересадке рассады капусты прищипывают кончик корня?

С 2. Найди ошибки в приведённом тексте. Укажи номера предложений, в которых они сделаны, объясните их.

1. Прочность и упругость корня обеспечивает покровная ткань. 2. Рост корня в длину обеспечивают

Зона деления и зона роста. 3. Процесс всасывания осуществляют вытянутые клетки корневых

волосков. 4 . Верхушка корня покрыта корневым чехликом, образованным механической тканью.

5 . В зоне проведения находится осевой цилиндр, его образует механическая и образовательная ткань.

С 3. Какие функции выполняют различные зоны молодого корня?

С 4(а). Вода и минеральные вещества поглощаются из почвы корневыми волосками. Что же дальше происходит с этим раствором в растении?

С 4(б). Докажите, что корневище растения — видоизменённый побег.

Ответы:

Часть 1

А 1-2 А 6-1

А 2-4 А 7-4

А 3-4 А 8-2

А 4-4 А 9-2

А 5-4 А 10-3

Часть 2

В 1-2 3 4

В 2-1 3 5

В 3-3 4 5

В 4-А 4 5, Б 1 2 7, В 6 3

В 5-1 1 2 1 2 1

В 6-1 1 2 1 2 1

В 7-В Б Г А Д

В 8-3 5 4 1 2

Часть 3

С 1(а). В образовании корнеплодов принимают участие, как главный корень, так и нижние участки стебля.

Корневые клубни появляются в результате утолщения боковых и придаточных корней.

С 1(б). Рост корня в длину прекратится. У корня с оторванным кончиком образуется много боковых и

придаточных корней. Корневая система становится более мощной.

С 1(в). 1. На свету клубни картофеля зеленеют, в них образуется ядовитое вещество-соланин;

2. В тёплом помещении усиливается испарение влаги, и клубни сморщиваются и прорастают.

С 1(г). 1. Прищипывание кончика корня стимулирует рост боковых корней.

2. В результате увеличивается площадь корневого питания растений.

С 2. 1- Прочность и упругость корня обеспечивает механическая ткань. 4-Верхушка корня покрыта корневым чехликом образованным покровной тканью. 5-Осевой цилиндр образует механическая и проводящая ткань.

С 3. 1. Корневой чехлик предохраняет верхушку корня от повреждений.

2. Зона деления — клетки этой зоны всё время делятся, число их увеличивается.

3. Зона роста — клетки этой зоны вытягиваются, в результате корень растёт в длину.

4. Зона всасывания — всасывание из почвы воды и других веществ.

5. Зона проведения – по клеткам этой зоны вода с растворёнными минеральными веществами,

поглощённая корнем, перемещается к стеблю.

С 4(а). Из клеток с корневыми волосками водный раствор просачивается в клетки коры корня и,

Сначала в стебель, а по сосудам стебля к листьям растения.

С 4(б). 1. Корневище имеет узлы, в которых находятся рудиментальные листья и почки, верхушечная

почка определяет рост побега.

2. От корневища отходят придаточные корни.

3, Внутреннее анатомическое строение корневища сходно со стеблем.

связаны с приспособле-нием к выполнению определенных функций. В запасаю-щих корнях (корнеплодах, корневых клубнях) накаплива-ются питательные вещества для переживания неблагопри-ятных (холодных или засушливых) периодов. С помощью корней-присосок растения-паразиты поглощают питатель-ные вещества и воду из растений-хозяев.

Таким образом, корни могут видоизменяться и выпол-нять различные функции. Однако определить, что это ко-рень, всегда можно по отсутствию листьев и наличию чехлика, прикрывающего верхушечную образовательную ткань.

Если корни выполняют функцию запасания питательных ве-ществ, они становятся тол-стыми, мясистыми и обра-зуют корнеплод. Когда вы едите репу, свеклу или мор-ковь, вы едите разросшийся корень с запасенными в нем питательными веществами.

Нижняя часть корнепло-да по своему происхожде-нию — это главный корень, верхняя — стебель (рис. 106). Корнеплоды образуются у двулетних растений. Запасные пи-тательные вещества (крахмал, сахара и др.) откладываются в главном корне к концу первого года жизни. На следующий год после перезимовки корнеплода эти вещества расходуются на образование и рост стебля, листьев и цветков . Корнеплоды образуются у многих овощных и кормовых растений: морко-ви. свеклы, репы, редьки, редиса и т. д.

У георгины, чистяка, ночной фиалки, батата и др. за-пасающую функцию выполняют утолщенные боковые или придаточные корни. Их называют корневыми шишками или корневыми клубнями (рис. 107).

Дыхательные корни выполняют функцию дополнительного снаб-жения растения кислородом. Образуются они, например, у ивы ломкой, если оно произрастает по топким берегам рек. Такие кор-ни растут вертикально вверх, пока не достигнут поверхности почвы. По межклетникам дыхательных корней воздух перемещается в более глубокие корни, находящиеся в условиях не-достатка кислорода. Дыхательные корни образуются также у некото-рых тропических деревьев, произрастающих на заболоченных почвах. Материал с сайта

У плюща придаточные корни видоизменяются в прицепки, способ-ствуя подъему стебля по отвесной опоре. Эта особенность позволяет использовать плющ для вертикального озеленения.

Омела белая — это небольшие, гу-стые, зеленые кустики с кожистыми листочками, сидящие высоко на ветках тополей, кленов, напоминающие гнезда.

На этой странице материал по темам: