Основные действия русско турецкой войны 1768 1774. Русско-турецкие войны – кратко

Преследуя одно из подразделений оппозиционеров, русский казачий отряд вторгся на турецкую территорию и занял городок Балту на речке Кодыма (правый приток Южного Буга). В ответ 25 сентября 1768 г. Турция объявила России войну. Начав войну, Турция заключила союз с польскими конфедератами (представителями оппозиции), которые обязались выставить 100-тысячную армию (на деле их силы не превышали 17 тыс. чел.). Кроме конфедератов, турки рассчитывали на поддержку Австрии и Франции. Те, в свою очередь, надеялись с помощью Турции сдвинуть российские рубежи к востоку и восстановить польские границы XVII в. Турки же стремились расширить свои владения в Приазовье, а также овладеть Киевом и Астраханью. 1768 год прошел в приготовлениях сторон. Россия выставила две армии. 1-я армия под командованием генерала Александра Голицына (до 80 тыс. чел.) имела задачу действовать наступательно в верхнем течении Днестра против крепости Хотин. 2-я армия под командованием генерала Петра Румянцева (до 40 тыс. чел.) обеспечивала тем временем защиту Украины от возможных крымско-турецких нападений.

Кампания 1769 года. Военные действия начались зимой нападением 70-тысячной конной армии крымского хана Крым-Гирея на Украину. Этот натиск был отражен Румянцевым. Отряды хана, захватив до 2 тыс. пленников, угнав скот и разрушив свыше тысячи домов, вернулись в свои владения. Это было последнее в истории России крымское нашествие. Одновременно русские войска в начале 1769 г. заняли Таганрог и расчистили себе выход в Азовское море. На воронежских верфях началось создание Азовской флотилии.

Хотинская операция (1769) . Главные события кампании 1769 г. развернулись вокруг Хотина. Эту мощную турецкую крепость на правом берегу Днестра защищал 20-тысячный гарнизон под командованием визиря Мехмет-Эмина. Голицын начал военные действия 15 апреля, когда его 45-тысячное войско переправилось за Днестр. Подойдя к Хотину, Голицын не решился осаждать крепость из-за недостатка артиллерии и 24 апреля отошел обратно за реку. Тем временем в Молдавию прибыло 200-тысячное турецкое войско. Сначала оно планировало двинуться на Украину против армии Румянцева. Но в конце концов, турки решили все же сначала устранить угрозу их северному флангу на Днестре. Для этого было решено нанести поражение русским у Хотина. Основные турецкие силы остались в Бендерах, угрожая Румянцеву, а 60-тысячное войско под командованием Молдаванчи-паши отправилось к Хотину. Узнав о движении турок, Голицын в начале июля вновь перешел Днестр и 22 июля отразил у села Пашкивцы нападение 40-тысячного войска крымского хана, а затем блокировал Хотин. С самим же Молдаванчи-пашой, войско которого после соединения с силами хана достигло 100 тыс. чел., Голицын вступать в бой не решился и вновь отступил на левый берег. Необходимо отметить, что огромная численность турецких войск достигалась за счет включения в них нерегулярных частей: феодального конного ополчения (сипахи) и иррегулярной кавалерии (акынджи). Регулярные же подразделения (пехота янычар) составляли незначительную часть турецкой армии. В какой-то мере такая структура напоминала состав вооруженных сил допетровской Руси. Подобная армия имела существенные минусы (недостаточный уровень обучения современным способам ведения войны, недисциплинированность, несогласованность действий и т. п.). Таким образом, крупная численность турецких войск таила в себе серьезные слабые стороны. Ободренный пассивностью Голицына, Молдаванчи-паша с 80-тысячным авангардом форсировал Днестр и двинулся к Каменцу, надеясь в случае успеха войти во взаимодействие с польскими конфедератами. Но этот поход закончился для турок плачевно. 29 августа в сражении у Каменца войско Молдаванчи-паши было разгромлено Голицыным и отброшено за Днестр. 5 сентября турки предприняли вторую попытку форсирования Днестра. Однако их 12-тысячный отряд, переправившийся на левый берег за продовольствием, был полностью истреблен. Эта неудача, а также нехватка продовольствия и фуража заставили Молдаванчи-пашу отступить от Хотина. Вместе с ним покинул крепость и не желавший умирать в голодной осаде хотинский гарнизон. 10 сентября русские войска заняли пустой Хотин.

Дунайский рейд Штофельна (1769-1770) . За проявленную прежде пассивность Голицын был снят с поста командующего 1-й армией. На его место Екатерина II назначила генерала Румянцева. 2-ю армию возглавил генерал Петр Панин. Турецкие войска не остались зимовать в разоренной ими Молдавии и отошли на зимние квартиры за Дунай. По той же причине не вступил в Молдавию и Румянцев. Он расположил свою армию в более богатой запасами Подолии. Однако военные действия осенью - зимой не прекратились. На Дунай был отправлен Молдавский конный корпус под командованием генерала Штофельна (17 тыс. чел.). Он совершил рейд по Молдавии и Валахии, пленив местных господарей, враждебно настроенных по отношению к России. В начале 1770 г. Штофельн нанес поражение турецким отрядам у Фокшан, затем отразил их наступление на Бухарест и под Журжей (ныне румынский город Джурджу). Таким образом, этот отряд добился контроля над огромным краем и не позволил туркам перенести зимой боевые действия на левый берег Дуная.

Кампания 1770 года. В плане на 1770 год армии Панина отводилась задача овладеть крепостью Бендеры. Румянцев же должен был прикрывать ее со стороны Молдавии. Выступление обеих армий задержала вспышка чумы. Тем временем поредевший от эпидемии Молдавский корпус отступил из Валахии к реке Прут, где был блокирован войсками крымского хана Каплан-Гирея. Командир корпуса Штофельн скончался от чумы. Командование принял генерал Николай Репнин, который с остатками корпуса был зажат крымской конницей на берегу реки Прут, в районе кургана Рябая Могила. Бедственное положение Молдавского корпуса вынудило Румянцева с 38-тысячной армией поспешить на помощь своим товарищам. Поход был тяжелым. Спасаясь от чумы, Румянцев шел правым, малонаселенным берегом Прута. Как и во время Прутского похода Петра, карты не соответствовали местности. Движение замедлилось, "ибо натура, - по словам Румянцева, - столько необычайных высот с глубинами здесь поместила, что нет удобности к извороту". Словом, Румянцева ожидали все те же природно-климатические трудности, с которыми изрядно столкнулись его предшественники.

Бой при Рябой могиле (1770) . 10 июня посланный Румянцевым вперед авангард во главе с генералом Бауром прорвался к остаткам корпуса Репнина, которые отражали у Рябой Могилы атаки крымско-турецких войск хана Каплан-Гирея (до 70 тыс. чел.). 16 июня к Рябой Могиле подошли основные силы Румянцева. Соединившись, русские 17 июня обходным маневром создали угрозу окружения крымско-турецкого лагеря. Это вынудило Каплан-Гирея оставить свои позиции и отойти на новый рубеж к реке Ларга. Потери русских в ходе сражения составили 46 чел. Крымско-турецкое войско потеряло 400 чел. Этот успех положил начало знаменитому наступлению Румянцева 1770 года.

Сражение у Ларги (1770) . 7 июля 1770 г. в районе Ларги произошло сражение между русской армией под командованием генерала Румянцева (38 тыс. чел.) и крымско-турецким войском под командованием хана Каплан-Гирея (65 тыс. чел. крымской конницы и 15 тыс. чел. турецкой пехоты). В этом сражении Румянцев применил новое боевое построение войск - дивизионное каре. Если в прошлых степных походах Миних строил армию в одно огромное ощетинившееся штыками каре, то Румянцев расчленил его на отдельные дивизии. Благодаря этому, боевой порядок стал более подвижным, маневренным. Это дало пехоте возможность вести активные наступательные действия. "Слава и достоинство наше не терпят, чтобы сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на него", - с такими словами обратился Румянцев к своим войскам перед боем. Построив свои дивизии в каре, Румянцев повел их в атаку. Отразив натиск крымской конницы, русские нанесли ей полное поражение. Войска Каплан-Гирея потеряли 1 тыс. чел., русские - 90 чел. После поражения при Ларге союзник турецкого султана - крымский хан - фактически прекратил активные действия до конца кампании.

Битва при Кагуле (1770) . Тем временем турецкая армия под командованием великого визиря Халиль-паши (до 150 тыс. чел.) переправилась через Дунай и двинулась навстречу войскам Румянцева, у которого под ружьем, по некоторым данным, находилось к тому времени 17 тыс. чел. (лишь половина от выступивших в поход). Фактически сложилась та же ситуация, что и в Прутском походе Петра, только на сей раз соотношение сил было еще более критическим. Кругом русских на десятки километров лежала выжженная солнцем степь. С тыла им угрожала 80-тысячная конница крымских татар, а впереди у речки Кагул стояла огромная турецкая армия, готовая смести русских. Шансов на удачу было меньше, чем на Пруте, но у русских был выдающийся полководец Петр Александрович Румянцев. По мнению военного историка Д.Ф. Масловского, Румянцев был после Петра Великого "самый видный деятель в истории военного искусства России, не имеющий себе равного и до позднейшего времени". 21 июля 1770 г. русская армия под командованием Румянцева перешла Траянов вал и атаковала турецкий лагерь, выделив при этом отряд для прикрытия тыла. Российский командующий вновь применил в бою дивизионные каре. Мобильные дивизии генералов Олица, Племянникова, Брюса, Баура, Репнина полукругом охватили турецкий лагерь и нанесли по нему удары с выходом в тыл. У турок никакой тактики не наблюдалось. Кроме огромной численности своего войска, турецкое командование не могло ничего противопоставить маневренной, атакующей тактике Румянцева. Критический момент сражения наступил, когда 10-тысячный отряд янычар яростно контратаковал дивизию генерала Племянникова. Тогда Румянцев сам бросился в сечу. С криком "Стой, ребята!" он развернул к атаке начавших было отступать солдат. Турецкие воины, как правило грозные в первом натиске, получив отпор, обычно пасовали. Так случилось и на этот раз. После отражения контратак янычар турецкое войско поддалось массовой панике и побежало. Турки потеряли около 20 тыс. чел. Урон русских - 1,5 тыс. чел. 23 июля румянцевский авангард под командованием генерала Баура настиг отступившие толпы войска Халиль-паши у переправы через Дунай и нанес им окончательное поражение. За Дунаем Халиль-паша смог собрать под свои знамена не более 10 тыс. чел. Остальные разбежались. Кагульская победа - одна из самых славных в истории русско-турецких войн. В ней Румянцев, пожалуй, первым среди российских полководцев применил в генеральном сражении против превосходящих сил противника исключительно наступательную тактику, которая позволила ему сразу овладеть инициативой. За победу при Кагуле Румянцев получил чин фельдмаршала. Для участников битвы выпущена специальная медаль с надписью "Кагул июля 21 дня 1770 года". После Кагульской победы русским вскоре сдались турецкие крепости на Дунае - Измаил и Килия. Но крепость Браилов упорно защищалась. Ее защитники отбили штурм, при котором русские потеряли 2 тыс. чел. Браилов был покинут турками лишь в начале ноября. Из-за недостатка сил Румянцев не стал переправляться через Дунай в незнакомую местность и ограничился укреплением левого берега.

Взятие Бендер (1770) . В это время 2-я армия Панина (33 тыс. чел.) осадила крепость Бендеры. Этот ключевой пункт Османской империи на Днестре защищал 18-тысячный турецкий гарнизон. Осада Бендер началась 15 июля и продолжалась два месяца. В ночь с 15 на 16 сентября Панин решился на генеральный приступ. После сильного артиллерийского обстрела полки пошли на штурм. Ожесточенный бой в пламени возникшего от пушечного огня пожара длился всю ночь. Наутро оставшиеся в живых защитники крепости сложили оружие. Бендеры представляли собой дымящееся пепелище. Турок было убито 5 тыс. чел., 11 тыс. чел. взяты в плен, 2 тыс. чел. разбежались. Русские потеряли во время приступа более одной пятой всей армии или свыше 6 тыс. чел. Это было самое кровавое для них сражение за всю войну. После падения Бендер все пространство между Днестром и Прутом перешло под контроль русских войск. Кампания 1770 г. внесла перелом в ход военных действий. Турецкая армия была загнана за Дунай и не смогла выбраться оттуда на протяжении последующих кампаний. Фактически в этот год была решена судьба всей войны.

Кампания 1771 года. По плану военных действий на 1771 г. 1-я армия Румянцева должна была удерживать рубеж Дуная. Главная же задача текущей кампании возлагалась на 2-ю армию, которую возглавил генерал Василий Долгоруков. Ему поручалось овладеть Крымом. После оттеснения турок за Дунай Крымское ханство оказалось отрезанным от владений Османской империи. Лишившись ее поддержки, Крым не мог серьезно угрожать России. Кроме того, после сокрушительных поражений османской армии в ханстве произошел раскол. Некоторые из кочевых объединений решили отложиться от Турции и перейти под покровительство сильнейшего, т.е. России. Разлад по данному вопросу царил и в самом Крыму. Все это облегчило покорение русскими Крымского ханства. В июне 1771 г. армия Долгорукова (35 тыс. чел.) подошла к Перекопу, который защищало войско под командованием хана Селим-Гирея (57 тыс. чел.). 14 июня русские пошли на приступ перекопских укреплений. В начале штурма артиллерийским огнем были выбиты главные крепостные ворота Ор-Капу. После этого хан бежал, и крепость сдалась. Русские овладели ею почти без урона. Долгоруков добился от хана покорности и закрепился в Крыму, оставив там гарнизоны. Ханство лишилось турецкого покровительства. В 1772 г. Россия заключила с ханом договор, по которому Крымское ханство становилось независимым от Турции и переходило под российское покровительство. За покорение Крыма князь Долгоруков получил к своей фамилии почетную приставку Крымский. Интересно, что в юности Долгоруков, будучи рядовым русской армии, отличился при первом штурме Перекопа в 1736 году. Тем временем на Дунайском театре военных действий шла упорная борьба в прибрежном речном районе. Русские отразили две попытки турецкой армии (в июне и октябре) закрепиться на левом берегу. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе крепости Журжа (левый берег Дуная), которая не раз переходила из рук в руки. Под этой крепостью русские войска генерала Эссена потерпели в августе самое жестокое поражение в кампании 1771 года, потеряв свыше 2 тыс. чел. В ответ на это Екатерина писала Румянцеву: "Бог много милует нас, но иногда и наказует, дабы мы не возгордились. Но как мы в счастии не были горды, то, надеюсь, и неудачу снесем с бодрым духом. Сие же несчастие, я надежна, что вы не оставите поправить, где случай будет". В конце концов, Журжа у турок была отбита. Одновременно русские отрабатывали форсирование реки в разных местах. Генералы Озеров и Вейсман сделали несколько удачных поисков на правый берег - совершили рейд в Добруджу, взяли крепости Тулчу, Исакчи, Бабадаг, Мачин, Систово. Как и прежде, русские войска страдали от плохого снабжения - не хватало хлеба, лошадей, сапог, дров и т. д. Молдавия и Валахия не могли дать достаточно продовольствия. Основные базы снабжения находились в Польше. Подвоз оттуда был нелегок. Несмотря на трудности, Румянцев не дал возможности туркам перехватить инициативу. Находясь вдали от родных границ, он со своей небольшой армией прочно удерживал дунайские рубежи, которые протянулись на сотни километров.

Перемирие (1772) . Победы русских войск и внутренние затруднения (восстание в Египте) вынудили Турцию пойти на мирные переговоры. Они завершились заключением в мае 1772 г. перемирия. Однако переговоры о заключении мира на Фокшанском и Бухарестском конгрессах ничем не завершились. В надежде на международную поддержку (прежде всего, на помощь Франции и Австрии) турецкие представители настойчиво отказывались от российских предложений. В результате военные действия в 1773 г. возобновились.

Кампания 1773 года. В 1773 г. основные военные действия развернулись на Дунае, где действовала армия Румянцева. Ее численность была доведена до 50 тыс. чел. Румянцеву было предписано начать наступательные действия, чтобы склонить Турцию к миру уже на полях сражений. Однако Румянцев решил сначала произвести разведывательные вылазки. Из них наиболее известен поиск на Карасу генерала Вейсмана и поиск на Туртукай, в котором отличился недавно прибывший из Польши генерал Александр Суворов.

Поиски на Туртукай и карасу (1773) . 10 мая 1773 г. русские под командованием Суворова незаметно переправились через Дунай и стремительно атаковали крепость Туртукай (ныне болгарский город Тутракан), прикрывавшую одну из переправ. Несмотря на полученную в начале боя контузию, Суворов довел атаку до конца. Донесение Румянцеву он отправил в стихах: "Слава Богу, слава Вам; Туртукай взят, Суворов там". Сражение за Туртукай знаменательно тем, что в нем Суворов (впервые после действий Румянцева под Кольбергом) применил колонны в сочетании с рассыпным строем егерей. Почти одновременно переправился через Дунай и корпус генерала Вейсмана. 27 мая у местечка Карасу Вейсман разгромил 12-тысячный турецкий отряд. Турки отступили, потеряв 1 тыс. чел. После этого в июне 1773 г. началась переправа через Дунай основных сил армии Румянцева.

Осада Силистрии и битва при Кайнардже (1773) . 18 июня, вскоре после переправы, 20-тысячная армия Румянцева осадила крепость Силистрию, гарнизон которой насчитывал до 30 тыс. чел. На предложение сдаться комендант решительно отвечал, что русские не получат ни одного камня и ни одного гвоздя в Силистрии. В это время на помощь осажденному гарнизону двинулась армия под командованием Нуман-паши (до 30 тыс. чел.), которая грозила Румянцеву ударом с тыла. Навстречу Нуман-паше выступил 5-тысячный корпус Вейсмана. 22 июня 1773 г. близ местечка Кайнарджа Вейсман решительно атаковал основные силы Нуман-паши (20 тыс. чел.) и нанес им поражение. В начале сражения Вейсман встал в первом ряду своего каре и личным примером увлек солдат в атаку. Во время боя отважный генерал был поражен пулей в сердце. Последние его слова были: "Не говорите людям". Турки не выдержали русского натиска и отступили, потеряв до 5 тыс. чел. Потери русских составили 167 чел. Среди них был и их командующий, гибель которого опечалила всю армию. Суворов, друживший с Вейсманом и уважавший его воинские таланты, писал: "Вейсмана не стало, я остался один". Турки не могли теперь прийти на помощь Силистрии. Но Румянцев все же принял решение об отступлении обратно за Дунай. Штурм сильной крепости со столь многочисленным гарнизоном сулил огромные потери и мог окончиться неудачей. Дальнейшему же наступлению мешал недостаток кормов для лошадей. 30 июня, русские войска вернулись на левый берег. Вторая осада Силистрии началась в октябре 1773 г. силами войск под командованием генерала Григория Потемкина. Одновременно через Дунай переправились два отряда под командованием генералов Унгерна и Долгорукова. Они нанесли поражение туркам у Карасу, а затем двинулись по направлению к турецким крепостям Шумла и Варна. Однако и эта вторая попытка активных действий за Дунаем завершилась неудачей. Сил для овладения турецкими твердынями у русских оказалось недостаточно, и они вновь отошли на левый берег.

Сражение у Балаклавы и Суджук-кале (1773) . Кампания 1773 г. ознаменовалась первыми успехами русского флота на Черном море. 23 июня 1773 г. близ Балаклавы (южное побережье Крыма) произошел бой между двумя русскими кораблями "Карона" и "Таганрог" под командованием капитана 2-го ранга Кинсбергена и турецкой эскадрой из 4 кораблей (в том числе 3 линейных). Турки пытались высадить десант в Крыму, близ Балаклавы, но были решительно атакованы русскими кораблями, несущими патрульную службу у крымских берегов. В ходе упорного боя, который длился 6 часов, турецкие корабли получили тяжелые повреждения от огня русской артиллерии (хотя число русских пушек на порядок было меньше турецких). Они были вынуждены отступить, не выполнив поставленной задачи. Балаклавский бой стал одной из первых побед российского флота на Черном море. В своих мемуарах командовавший российскими кораблями голландец Кинсберген оставил знаменательную запись о русских моряках: "С такими молодцами я бы и самого дьявола выгнал из ада". Спустя месяц, 23 июля, в районе турецкой крепости Суджук-Кале на восточном побережье Черного моря эскадра Кинсбергена (6 кораблей) вступила в бой с турецкой эскадрой из 18 кораблей. Воспользовавшись значительным численным перевесом, турки атаковали русскую эскадру, но после двухчасового боя были вынуждены отступить.

Кампания 1774 года. В этот период резко обострилась ситуация внутри России. В стране полыхала крестьянская война под руководством Е.Пугачева (1773-1775). Несмотря на невозможность переброски дополнительных войск, перед Румянцевым была поставлена та же задача - продолжить активные наступательные действия на правом берегу Дуная для ускорения окончания войны. В мае - июне 1774 г. корпуса под командованием генералов Александра Суворова и Михаила Каменского общей численностью в 25 тыс. чел. заняли район Добруджи и двинулись по направлению к турецкой крепости Шумла. Навстречу им выступило 40-тысячное турецкое войско под командованием Абдул-Резака.

Битва при Козлудже (1774) . 9 июня 1774 г. близ болгарского села Козлуджа корпуса Суворова и Каменского вступили в бой с войском Абдул-Резака. В начале сражения основная тяжесть турецкого натиска выпала на долю Каменского. Туркам удалось потеснить его казачий авангард, а затем создать угрозу окружения пехоты на левом фланге. Но попытки турок охватить с флангов и окружить русский корпус были после упорного боя отражены. Тем временем суворовский авангард (8 тыс. чел.) атаковал главные силы турецкой армии. Сочетая батальонные каре с рассыпным строем егерей, Суворов отбросил передовой турецкий отряд. Возглавив атаку кавалерии, Суворов захватил высоту в тылу турецкого лагеря, а затем при поддержке пехоты корпуса Каменского разгромил все войско Абдул-Резака. Урон русских составил 209 чел. Турки потеряли 1,2 тыс.чел. Победа при Козлудже решила участь кампании 1774 г. После битвы Суворов и Каменский блокировали крепость Шумлу, где находилась ставка великого визиря. Тот уже не имел достаточных сил для продолжения войны. Кроме того, Каменский выслал один из своих конных отрядов под командованием бригадира Заборовского в поход через Балканы, где уже восемь столетий не ступала нога русского воина. После этих успехов русских турки 4 июля выступили с предложением начать мирные переговоры. Надо отметить, что надежды Турции на серьезную помощь извне к тому времени окончательно рассеялись. Австрия, привлеченная разделом Польши (1-й раздел, 1772), отказала султану в обещанной дипломатической и военной поддержке. Франция ограничилась посылкой денег и инструкторов к конфедератам, отряды которых оказались неспособны серьезно повлиять на ход войны.

Кючук-кайнаджирский мир (1774) . 10 июля 1774 г. в ставке российского командования, в местечке Кючук-Кайнарджи, был заключен мир. Согласно его условиям, Крымское ханство становилось независимым от Турции. Степь между Бугом и Днепром, а также часть азовского побережья и крепость Еникале на Керченском полуострове отходили к России. Ее торговые суда впервые получали право свободного плавания по Черному морю и прохода в Средиземноморье через проливы Босфор и Дарданеллы. Кючук-Кайнарджийский мир подводит черту под эпохой крымско-турецкой экспансии в Восточной Европе. Отныне уход Турции из Северного Причерноморья становится необратимым. Число погибших в русской армии в эту войну составило 75 тыс. чел. (из них 80 % пришлось на умерших от болезней).

Архипелагская экспедиция русского флота и Кавказский театр военных действий. Помимо Молдавии, Северного Причерноморья и бассейна Дуная, которые были главными театрами военных действий, русско- турецкая война охватила и ряд других регионов - восточную часть Средиземноморья и территорию Грузии. Начиная войну с Турцией, Екатерина II (как в свое время и Петр Великий) рассчитывала поднять на борьбу с Османской империей подвластные ей христианские народы Балканского полуострова и Закавказья. С этой целью в район Греческого архипелага (восточное Средиземноморье) был послан ряд эскадр Балтийского флота под командованием графа Алексея Орлова. В общей сложности за годы войны туда было направлено 5 эскадр (20 линейных кораблей, 6 фрегатов и 27 вспомогательных судов с 17-тысячным десантом). Помимо задачи подъема освободительного движения, русский флот должен был блокировать пролив Дарданеллы, а также прервать морскую связь Турции с Северной Африкой и Ближним Востоком. Кроме того, русский отряд под командованием генерала Тотлебена был послан в Грузию для помощи местным правителям в борьбе с турками.

Морейская экспедиция (1770) . Первым крупным боевым делом эскадры Орлова стала попытка с помощью местного населения очистить от турок полуостров Морея на юге Греции в феврале - июне 1770 г. В середине февраля пришедшая в Средиземное море эскадра Орлова подошла к Морее и высадила там 2 десанта во главе с капитаном Барковом и майором Долгоруковым (общей численностью до 2 тыс. чел.). 8 марта отряд Баркова, усиленный греческими добровольцами, овладел крепостью Мизитра. Но в стычке у Триполиса Барков потерпел сильное поражение. В этом бою греки разбежались под натиском регулярного турецкого войска. Русские же, оставшись в меньшинстве, стойко защищались, но были все перебиты. В живых осталось лишь 4 человека, которые сумели вынести с поля боя раненого Баркова со знаменем. Тем временем отряд майора Долгорукова овладел Аркадией и двинулся к главной крепости-порту - Наварину. Она была атакована эскадрой Орлова и десантом под командованием бригадира Ганнибала. Благодаря огневой поддержке с кораблей и умелым действиям десанта, Наварин был 10 апреля взят штурмом. Орлов надеялся сделать его главной базой своего флота. Но дальнейшие попытки русских утвердиться на полуострове не увенчались успехом. Вскоре близ крепости Модон отряд Долгорукова был разбит крупным турецким войском. Эта неудача, а также разгром отряда Баркова вынудили Орлова покинуть Морейский полуостров в июне 1770 г. и перенести военные действия в Эгейское море.

Чесменская битва (1770) . 24-26 июня 1770 г. в Хиосском проливе (Эгейском море) и Чесменской бухте русская эскадра графа Орлова (9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль) сразилась с турецким флотом под командованием капудан-паши Хасан-бея (16 линейных кораблей, 6 фрегатов и 51 другое судно). Несмотря на подавляющее превосходство турок в количестве судов, Орлов решил дать сражение. В ожесточенном бою в Хиосском проливе русские сумели потопить флагманский турецкий корабль "Реал-Мустафа", вместе с которым взорвался и их линейный корабль "Святой Евстафий". Турецкий флот не выдержал огня российской артиллерии и отступил в Чесменскую бухту под защиту своих береговых батарей. На военном совете российское командование решило атаковать турок в бухте и зажечь их флот с помощью брандеров. В ночь на 26 июня к Чесменской бухте подплыл авангард русских кораблей под командованием контр-адмирала Грейга (4 линейных корабля, 2 фрегата и 1 бомбардирский корабль). Войдя в бухту, русские корабли открыли огонь по турецкому флоту зажигательными снарядами и подожгли ряд судов. В полночь русские спустили на воду четыре брандера для поджога остальных судов. Первые три вошедшие в бухту брандера постигла неудача. Последним, четвертым руководил лейтенант Ильин. Именно ему и принадлежит главная заслуга в уничтожении турецкого флота. Выбрав корабль покрупней, Ильин кратчайшим путем достиг его борта, быстро прикрепил к нему свой брандер, зажег фитили к взрывчатке, а затем отплыл на шлюпке в безопасное место. Возникший после взрыва пожар перекинулся и на другие суда. Турецкий флот сгорел за исключением одного линейного корабля и 5 галер, которые стали добычей русской эскадры. Турки потеряли в Чесменском бою 10 тыс. чел. Русские - 11 чел. убитыми. Для участников Чесменского боя была выпущена специальная медаль с лаконичной надписью "Был". Граф Орлов за эту победу получил почетную приставку к фамилии - Чесменский. В память о подвиге лейтенанта Ильина один из крейсеров российского флота был впоследствии назван его именем. После победы при Чесме российский флот занял господствующее положение в Эгейском море. Он блокировал Дарданеллы, совершал диверсии на турецком побережье, уничтожал транспорты на морских сообщениях Турции. Более масштабная цель - подъем восстания среди христианского населения - не удалась. Это произошло во многом из-за недостаточного знания в Петербурге местных условий. Оказалось - у повстанцев нет оружия, отсутствуют дисциплина, твердость, боевой опыт, сплоченность и т. д. Русские же десанты не имели достаточно сил для выполнения такой задачи.

Экспедиция в Закавказье (1769-1771) . Подобные же проблемы возникли и при действии русских частей в Грузии. О недостаточном знании этого края свидетельствует такой красноречивый факт: на одной из российских карт того времени Тифлис (Тбилиси) находился на побережье Черного моря, на другой - у берегов Каспия. Слабой была также информация о потенциальных союзниках и о внутреннем положении края. В 1769 г. русские совместно с грузинскими войсками заняли Тифлис, но в дальнейшем отношения союзников испортились. После неудачного русско-грузинского похода к крепости Ахалцих Тотлебен жаловался в Петербург, что местное руководство пытается нажиться на поставках русским продовольствия и нисколько не помогает в сражениях против турок. Грузинский царь Соломон утверждал обратное. Надеясь урегулировать русско-грузинские отношения отставкой Тотлебена, Екатерина, в конце концов, заменила его на генерала Сухотина. Но аналогичные жалобы продолжились и с его стороны. Кроме того, после неудачной попытки овладеть крепостью Поти Сухотин писал, что в его войске из-за дурного климата усиливаются болезни, и просил дать ему отставку. Тогда императрица признала бесполезным дальнейшее пребывание русских войск в Закавказье и повелела им возвращаться домой, оставив грузинским отрядам лишний порох и ядра. Таким образом, ни в Восточном Средиземноморье, ни в Закавказье российское руководство не смогло добиться программы-максимум. Тем не менее, борьба в этих регионах сыграла определенную роль в отвлечении сил Турции от главного театра военных действий. Кроме того, это позволило русским собрать ценную информацию о Грузии и о Греческом архипелаге, что пригодилось в последующих войнах России с Турцией, а также с Ираном.

Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России М. "Вече", 2000.

"От Руси Древней до Империи Российской". Шишкин Сергей Петрович, г. Уфа.

На восточном направлении важнейшими задачами внешней политики, стоявшими перед Россией, во второй половине XVIII века были: борьба за выход к Чёрному морю; защита южных границ от набегов крымского ханства подстрекаемого Турцией; и борьба с агрессией Османской империи, которая стремилась к расширению своей территории за счёт Северного Черноморья и Кавказа, а также рассчитывала захватить Астрахань, получить Подолию и Волынь, которые ей обещала передать Барская конфедерация и установить протекторат над Польшей. Все эти задачи были решены в правление Екатерины II.

В 1768 году Турция подстрекаемая Австрией и Францией объявила России войну. Официальным поводом к войне явилось отклонение Россией ультиматума от турецкого правительства о выводе русских войск из Польши, которые в это время вели военные действия против Барской конфедерации. Так началась Русско-турецкая война (1768-1774).

В первый год войны, несмотря на её официальное объявление, султаном Мустафой III из-за неподготовленности Турции военных действий не велось. Они начались лишь в 1769 году, с нападения крымских татар по приказу Султана на южные окраины России. Это был последний в истории татарский набег на Россию. Он не имел успеха. Войска крымского хана Селим Гирея сумели дойти до Елисаветграда (современного Днепропетровска) и были отбиты русскими войсками под командованием генерал-губернатора Малороссии П.А. Румянцева.

Военные действия против Турции велись одновременно на трёх фронтах: на Дунае, в Крыму и в Закавказье, куда русские воска вошли по приглашению Грузии.

В 1769 году первой русской армии под командованием А.М. Голицына в Молдавии сумела взять Хотин и Ясы. Вскоре Голицына на посту командующего первой армии сменил Румянцев. Он продолжил наступление. В 1770 году русские войска, форсировав реку Прут начали летнюю кампанию. Румянцев умело используя боевые качества русской регулярной армии, а также перевес в артиллерии и ручном огнестрельном оружии, 17 июня с тридцати восьми тысячным войском у урочища Рябая Могила, разгромил и обратил в бегство семидесятитысячную турецкую армию, под командованием крымского хана Каплан-Гирея. Менее чем через месяц, 7 июля на реке Ларге Румянцев одержал ещё одну победу. Бой длился 8 часов, и турки снова были вынуждены бежать, потеряв всю артиллерию и более тысячи человек убитыми. Очередную выдающуюся победу Румянцев одержал 21 июля на реке Кагул. Имея всего тридцати восьми тысячную армию и 118 орудий, полководец выделил из этих сил одиннадцать тысяч для прикрытия тыла, которому угрожала конница крымских татар, а остальными двадцатью семью тысячами и всеми наличными орудиями атаковал восьмидесятитысячную турецкую армию великого визиря Халиль - паши, и после упорного боя сумел обратить её в бегство. Эти победы обеспечили выход русских войск к нижнему течению Дуная.

В то же самое время, русский экспедиционный корпус в Грузии овладел Кутаиси и осадил Поти, а переправившаяся через реку Куру турецкая армия была разбита в Аспинзском сражении совместными русско-грузинскими силами. Кабарда, абазины и грузинский царь Ираклий II перешли на сторону России. Продвижение русских армий больше замедлялось не сопротивлением турок, а трудностями снабжения продовольствием и фуражом.

1770 год был ознаменован и крупной морской победой. Балтийская эскадра, под командованием А.Г. Орлова и Г.А. Спиридова обогнув Европу, вошла в средиземное море, и в апреле захватила Наварин, а 24 июня нанесла поражение турецкому флоту в Хиосском проливе. Русский флот уступал турецкому по количеству кораблей, но зато русская артиллерия превосходила турецкую скорострельностью и дальностью стрельбы, а русские экипажи имели гораздо лучшую подготовку, чем турецкие. Кроме того боевой порядок расположения турецкого флота был на редкость неудачным. Он оказался скучен на небольшом пространстве и мог использовать в бою менее половины своей артиллерии. В результате турецкий флот, понеся существенный урон, был вынужден отступить в Чесменскую бухту под прикрытие береговых батарей. Там его блокировал русский флот и уничтожил, открыв по нему артиллерийский огонь зажигательными снарядами. Весь турецкий флот сгорел. Турки потеряли убитыми десять тысяч человек. Потери русских составили всего 11 человек. Чесменская победа дала возможность русскому флоту завоевать господство в Эгейском море, блокировать Дарданеллы и нарушить турецкие коммуникации в архипелаге. Одним словом имела чрезвычайно важное значение. За победу в Чесменской битве А. Орлов получил титул князя Чесменского, и был награждён орденом святого Георгия 1 степени, Спиридов был удостоен ордена святого Андрея Первозванного, ордена святого Георгия второй степени и Грэйг – чина контр адмирала.

Таким образом, компания 1770 года прошла под знаком явного превосходства России, как на суше, так и на море. Турция хотя и располагала огромной по численности армией, но по своему военному и эконмическому потенциалу явно уступала России.

В 1771 году военные действия велись преимущественно в Крыму. Армия генерала В.М. Долгорукова, при поддержке Азовской флотилии под руководством вице- адмирала А. Н. Сенявина, захватила Перекоп, а затем взяла Феодосию и Евпаторию. В течении 1771 года все основные центры Крыма были заняты русской армией. В результате этих побед крымский хан Шагин-Гирей, заключил в следующем году с князем В.М. Долгоруким договор, по которому Крым провозглашался независимым под покровительством России.

В 1772 году Турция оказалась в сложном положении, она уже была не в состоянии продолжать войну, как по причине военных поражений, так и из-за начавшихся антитурецких восстаний в Египте и Сирии. Поэтому султан Мустафа III предложил Екатерине II заключить мир. Переговоры проходили сначала в Фокшанах, а затем в Бухаресте, и длились с июля 1772 до зимы 1773 года.

Однако надеясь на поддержку Австрии, Франции и Австрии, Турция не спешила капитулировать. К тому – же турецкое правительство надеялось использовать тяжёлое внутреннее положение России, где как раз началась крестьянская война под предводительством Пугачёва, и поэтому отклонило требования российской стороны о предоставлении независимости крымскому ханству и свободном пропуске русских судов через Босфор и Дарданеллы. Поэтому переговоры закончились безрезультатно.

Военные действия возобновились в феврале 1773 года, велись на Дунае и небыли отмечены громкими победами. Неудачей завершилась осада крепости Силистрия, и Румянцев ввиду недостатка сил, был вынужден отвести войска за Дунай, несмотря на настойчивое требование императрицы продолжать наступательные действия, чтобы ускорить окончание войны. Самыми крупными военными успехов этого года были разгром турок генералом А.В. Суворовым под Гирсовым и Туртукаем, а также занятие русским флотом после двухмесячной осады города Бейрута.

В следующем 1774 году А.В. Суворов, имея всего восемнадцати тысячную армию, разгромил сорокатысячное турецкое войско. В этой битве турки потеряли 500 человек убитыми и ранеными, 29 пушек и 107 знамён. Потери русских составили 200 человек. Эта победа открыла русским войскам путь на Стамбул. Надежды Турции на помощь европейских держав и сложное внутреннеполитическое положение России не оправдались. Султан запросил мира.

Война завершилась в 1774 году, подписанием Кучук - Кайнарджрского мирного договора, который Румянцев согласился подписать только после того, как турки приняли все предложенные Россией условия. По условиям договора Крымское ханство объявлялось независимым от Турции, и фактически переходила под контроль России. Россия получала в вечное и неприкосновенное владение город Азов с уездом, крепости Керчь и Еникале в Крыму, запиравшие Российской империи выход к Азовскому и чёрному морю, замок Кинбурн с округом и степями в междуречье Буга и Днепра, Большую и Малую Кабарду. Крепость Очаков оставалась за блистательной Портой. Турция предоставляла торговым русским кораблям беспрепятственное право прохода через Босфор и Дарданеллы, давала балканским христианам свободу вероисповедания, и признавала за Российской империей право выступать защитницей славянского населения Османской империи. Русские подданные получали право беспрепятственно и бесплатно посещать Иерусалим и другие святые места. Порта обязывалась не брать с Грузии дань юношами и девушками. В свою очередь Россия возвращала Турции всю Бессарабию с городами Аккрманом, Килией, Измаилом, крепость Бендеры, княжества Молдавское и Валашское со всеми крепостями, городами, слободами, деревнями, и всем тем, что в них находится, а также обязывалась вывести войска из Грузии и Мингрелии, но с условием, чтобы крепости этих земель охранялись не турецкими, а местными гарнизонами. Однако возвращённые земли оставались под властью Турции уже только формально.

Кучук-Кайнарджирский договор имел большое историческое значение. Именно с момента его заключения начинается медленное, но неуклонное ослабление Османской империи. Одновременное с этим договор превратил Российскую империю в черноморскую державу и укрепил её позиции на Балканах и Закавказье, обезопасил границы на юге. Также в результате подписания Кучук-Кайнарджирского договора усилилась национально-освободительное движение в дунайских княжествах Молдавии и Валахии, и последовал ряд обращений от властей этих княжеств к России с просьбами контроля за выполнением обязательств Османской империи.

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. (кратко)

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. (кратко)

Зимой 1768-1769 года начинается русско-турецкая война. Русские войска под командованием Голицына переходят Днестр и захватывают крепость Хотин, вступая в Яссы. В результате вся Молдавия даёт присягу Екатерине Второй.

При этом, новая императрица вместе со своими фаворитами братьями Орловыми выстраивали довольно дерзкие планы, рассчитывая изгнать с Балканского полуострова всех мусульман. Для осуществления этого Орловы предлагают заслать агентов и поднять балканских христиан на восстание против мусульман, а затем выдвинуть на поддержку русские эскадры в Эгейское море.

Летом в Средиземноморье из Кронштадта отплывают флотилии Эльфинстона и Спиридова, которые, прибыв на место смогли возбудить мятеж. Но он был подавлен быстрее, чем на то рассчитывала Екатерина Вторая. При этом русским генералам удалось одержать головокружительную победу в море. Они загнали противника в Чесменскую бухту и полностью разбили. Уже к концу 1770 года эскадра Российской империи захватила около двадцати островов.

Действуя на суше, армии Румянцева удалось разгромить турок в боях Кагула и Ларги. Данные победы предоставили России всю Валахию и турецких войск на севере Дуная не осталось.

В 1771 году войска В. Долгорукого занимают весь Крым, расставляет гарнизоны в его основных крепостях и садит на ханский трон Сахиб-Гирея, который присягает русской императрице. Эскадры Спиридова и Орлова совершают далёкие рейды до Египта и успехи русского войска настолько впечатляющи, что Екатерина желала как можно быстрее присоединить Крым и обеспечить независимость от мусульман Валахии и Молдавии.

Однако, таким плана противодействовал западноевропейский франко-австрийский блок, а Фридрих Второй Великий, приходившийся формальный союзником России повёл себя предательски, выдвинув проект, согласно которому Екатерина должна была отказаться от большой территории на юге, получив в качестве компенсации польские земли. Императрица приняла условие, и этот план осуществился в виде так называемого Раздела Польши 1772 года.

При этом, османский султан желал выйти из русско-турецкой войны без потерь и всячески отказывался признать присоединение России Крыма и его независимости. После неудачных мирных переговоров императрица приказывает Румянцеву вторгнуться с войском за Дунай. Но ничего выдающегося это не принесло.

А уже в 1774 А. В. Суворову удалось разгромить сорокатысячную турецкую армию при Козлудже, после чего был подписан Кайнарджийский мир.

Природа произвела Россию только одну:

она соперницы не имеет.

Петр I

Ко второй половине XVIII века те времена, когда европейцы связывали имя турок с концом света, уже давно прошли. Однако могущество Турции, или Оттоманской Порты, еще не казалось Европе призрачным. Уступив европейцам моря, турки продолжали оставаться грозными противниками на суше. Это было тем более странно, что европейское военное искусство шагнуло далеко вперед, а образ действий турецкой армии почти не изменился за последние три столетия. Турки сразу вводили в бой огромную массу войск. Их первый удар был ужасен, но если неприятелю удавалось его выдержать, то сражение обыкновенно турками проигрывалось. Турецкие войска легко поддавались панике, и их численное превосходство оборачивалось против них самих, мешая перестроить боевые порядки и отразить вражеский контрудар. Атаковать турки предпочитали большими скоплениями конницы. Наиболее боеспособную часть пехоты составляли регулярные отряды янычар, формировавшиеся путем насильственного набора мальчиков и юношей в христианских частях Османской империи. Турецкая артиллерия не уступала по своим качествам европейской, но турки отставали в организации артиллерийского дела.

Первым удачную тактику полевого сражения против турок открыл в начале XVIII век Евгений Савойский. Австрийский генералиссимус стремился вначале выдержать первый натиск турок, строя свои войска в огромные каре и ограждая их рогатками. В случае успеха на поле боя он переходил к осаде турецких крепостей.

Русская армия долгое время не могла успешно противостоять туркам: бесславно закончились турецкие походы во времена Софьи, Петр I потерпел катастрофу на берегах Прута. Только фельдмаршалу Миниху, ученику принца Савойского, удалось нащупать настоящий образ действий в войне с ними. Ставучанская победа, взятие Хотина, занятие Молдавии были подвигами самобытными и по тем временам блестящими. Однако и Миних придерживался сугубо оборонительной тактики. Медленные передвижения войск, построенных в неповоротливые дивизионные каре, долгие осады крепостей, а так же, имя иностранца и нестерпимое самолюбие мешали Миниху одерживать решительные победы.

Война, объявленная России Турцией в 1768 году, повлекла за собой коренные изменения в действиях русской армии. Первый год войны русские под командованием Голицына и Румянцева провели по-прежнему робко, стремясь главным образом не допустить турецкого вторжения. Но 1770 год оглушил и турок, и русских громом неслыханных побед. Военный талант Румянцева внезапно обнаружился в полном блеске. Он решился уничтожить рогатки, вселявшие робость в солдат, и атаковать конные массы турок небольшими, подвижными каре. Успех этой тактики был ошеломляющий. 38-тысячная русская армия разбила 80 тысяч турок при Ларге, а затем сокрушила 150-тысячную армию великого визиря на реке Кагул. Кагульское сражение стало крупнейшей победой европейской армии над турками за всю историю их военных конфликтов.

Об этой победе Румянцев доносил Екатерине: «Да позволено мне будет, всемилостивейшая государыня, настоящее дело уподобить делам древних римлян, коим Ваше Императорское Величество велели мне подражать: не так ли армия Вашего Императорского Величества теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он».

К сожалению, столь славные победы не привели к окончанию войны. Военные достоинства Румянцева, несомненные в области тактики, как-то странно исчезали, когда дело доходило до стратегии. Здесь он все еще находился в плену устаревших взглядов. Вместо того, чтобы преследовать турок и развивать свой успех, Румянцев занялся «правильной» осадой турецких крепостей, распылил силы и упустил время, дав туркам оправиться от поражений. Его осторожность простиралась до того, что он часто не давал точных указаний подчиненным, чтобы иметь извинение в случае неудачи. Ища славы, Румянцев страшился бесславия, и 1771 год провел в нерешительных, вялых действиях.

Гораздо больше решительности проявляла сама императрица. Она развила в себе изумительную энергию, работала, как настоящий начальник генерального штаба, входила в подробности военных приготовлений, составляла планы и инструкции, изо всех сил спешила построить азовскую флотилию и фрегаты для Черного моря, слала своих агентов все углы и закоулки Турецкой империи в поисках, где бы устроить заварушку, заговор или восстание, поднимала на турок царей имеретинского и грузинского и на каждом шагу наталкивалась на свою неготовность к войне: решив послать морскую экспедицию к берегам Мореи, просила своего посла в Лондоне выслать ей карту Средиземного моря и Архипелага; хлопоча поднять Закавказье, недоумевала, где находится Тифлис, — на каспийском ли, черноморском ли берегу или же внутри страны. Ее раздумья разгоняли братья Орловы, умевшие только решаться, а не думать. На одном из первых заседаний совета, собиравшего по делам войны под председательством императрицы, Григорий Орлов предложил отправить экспедицию в Средиземное море. Немного спустя брат его Алексей, долечивавшийся в Италии, указал и прямую цель экспедиции: если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных от ига тяжкого, а неверных магометан, по слову Петра Великого, согнать в поле и в степи пустые и песчаные, на прежние их жилища. Он сам напросился быть и руководителем восстания турецких христиан.

Нужно было иметь много веры в провидение, иронически пишет В.О. Ключевский, чтобы послать на такое дело в обход чуть не всей Европы флот, который сама Екатерина четыре года назад признавала никуда не годным. И он спешил оправдать отзыв. Едва эскадра, отплывшая из Кронштадта (июль 1769 года) под командой Спиридова, вступила в открытое море, один корабль новейшей постройки оказался негодным к дальнейшему плаванию. Русские послы в Дании и Англии, осматривавшие проходившую эскадру, были поражены невежеством офицеров, недостатком хороших матросов, множеством больных и унынием всего экипажа.

Эскадра двигалась медленно. Екатерина выходила из себя от нетерпения и просила Спиридова ради бога не мешкать, собрать силы душевные и не посрамить ее перед целым светом. Из 15 больших и малых судов эскадры до Средиземного моря добралось только 8. Когда А.Орлов осмотрел их в Ливорно, у него волосы поднялись дыбом, а сердце облилось кровью: ни провианта, ни денег, ни врачей, ни сведущих офицеров. С незначительным отрядом он быстро поднял против турок Морею, но потерпел неудачу от подоспевшего турецкого войска и бросил греков на произвол судьбы, раздраженный тем, что не нашел в них Фемистоклов. Соединившись с подошедшей между тем другой русской эскадрой, Орлов погнался за турецким флотом и в Хиосском проливе близ крепости Чесма настиг армаду, вдвое превосходившую русских. Смельчак испугался, увидев «оное сооружение», и с отчаянья атаковал его.

После четырехчасового боя, когда вслед за русским «Евстафием» взлетел на воздух и подожженный им турецкий флагман, турки укрылись в чесменскую бухту. Через день (26 июня 1770 года) в лунную ночь русские пустили брандеры и к утру скученный в бухте турецкий флот был сожжен. Незадолго до того Екатерина писала одному своему послу: «Если богу угодно, увидишь чудеса». И, замечает Ключевский, чудо произошло: в Архипелаге нашелся флот, хуже русского. «Если б мы не с турками имели дело, всех бы [нас] легко передавили», — писал А.Орлов.

Успехи русского оружия настроили против России Францию, Австрию и Швецию. Екатерина II вступила в переговоры с султаном, но Турция, вполне оправившись от потрясения, проявила неуступчивость. «Если при мирном договоре не будет удержано — независимости татар [Крыма], ни кораблеплавание на Черном море, то за верно сказать можно, что со всеми победами, мы над турками не выиграли ни гроша, — выражала Екатерина свое мнение русскому посланнику в Константинополе, — я первая скажу, что такой мир будет столь же стыдный, как Прутский и Белградский в рассуждении обстоятельств».

1772 год прошел в бесплодных переговорах, а в марте 1773 года военные действия возобновились.

Продолжение следует

Русско-турецкая война 1768—1774 годов: причины, ход сражений, итоги

В восемнадцатом веке Екатерина II активно искала выходы к Черному морю. Русско-турецкая война 1768—1774 годов, стала пятой попыткой России в борьбе за свободное перемещение по черноморской акватории.

Незнание подобного, а также не владение информацией о начале военной кампании против Турции, основных сражениях, где проходили, кто командовал армиями, других общеизвестных фактов может привести к низкой оценке на экзаменах или полному его провалу. Не знать итоги подписания Кючук-Кайнарджийского мира, не понимать, что он значит для Российского государства — недостойно образованного человека.

Картина «Аллегория победы Екатерины II над турками». Художник Стефано Торелли, 1772 год

Истоки

Формальным поводом начала турецкой кампании стало вторжение казачьих войск в турецкий город Балту. Отряд преследовал польских оппозиционных конфедератов, ведших сопротивление против польского короля С.Понятовского, поддерживаемого Екатериной II. Кстати более детально обо всей внешней политике этой императрицы .

Этот факт, безусловно, известен всем, даже школьникам, изучающим историю страны XVIII века. А вот еще одну причину, доказывающую неизбежность конфликта, знают те, кто разбирается в геополитической ситуации екатерининских времен.

Польские конфедераты обязались после победы отдать Подолию и Волынь Османской Империи, что фактически увеличивало ее владения на Кавказе, Северном Причерноморье. Россия, не могла допустить такого распространения влияния Турции на ближайшего соседа — Речь Посполитую и на укреплении османов на Черном море.

Екатерина II Великая. Годы царствования 1762 — 1796

Многие историки соглашаются, что инициатором конфликта стала Россия, стратегической целью которой было завоевание Крымского Ханства и получения возможности свободно перемещаться по черноморской акватории.

Тем не менее, это Османская Империя объявила о войне России 25 сентября 1768 г. Общую характеристику всем русско-турецким войнам .

Союзники турецкой стороны

Турция в борьбе с имперской Россией надеялась на помощь союзных войск. Польские конфедераты обещали участвовать стотысячной армией, хотя фактически она едва достигала семнадцати тысяч. Противник также надеялись на поддержку Австрии с Францией. Среди союзников России были в основном очень мелкие государства, поэтому можно с полной уверенностью говорить, что она воевала в одиночку.

Ключевые события турецкой кампании

Турецкая кампания, начавшись в 1768 году, длилась 6 лет. За это время произошли вот такие основные сражения.

Кампания 1768 года

1768 год хоть и считается началом войны, но боевых действий в этот год не велось – стороны занимались подготовкой.

Россия выступала двумя фронтами. Наступательные действия против турецкой крепости Хотин должна была вести 80-тыс. армия генерала Александра Голицына. 40-тыс. армии генерала Петра Румянцева была поставлена задача: защищать южные рубежи от нападений крымских татар.

Никита Иванович Панин, видный государственный деятель XVIII века, дипломат.

Годы жизни 1718 — 1783.

Союзником России в этом конфликте была Англия. Никита Панин, занимавшийся при Екатерине внешней политикой, договорился о помощи в организации флота и его снабжении с англичанами. Англия, помимо этого, делала многое, чтобы французы не мешали русским на Средиземном море.

Кампания 1769 года

Главное событие 1769 года – Хотинская военная операция. Крепость защищал 20-тыс. гарнизон визиря Мехмет-Эмина. 45-тыс. армия Голицына, переправившись через Днестр 15 апреля начала операцию. 22 июля русские блокировали Хотин. На помощь гарнизону шло 60-тыс. человек Молдаванчи-паши. Первое поражение 80-тыс. армия противника получила 29 августа у Каменца. 5 сентября 12-тыс. отряд Молдаванчи-паши был окончательно разгромлен. 10 сентября русские заняли Хотин.

Несмотря на первые победы, Екатерина II была недовольна пассивными действиями Голицына и сняла его с должности. Его место занял Румянцев, а вторую армию возглавил Петр Панин.

Зимой 1769-70 годов русский конный 17-тыс. корпус генерала Штофельна сражался в Молдавии:

- нанес поражение туркам у Фокшан;

- остановил наступление на Бухарест и на Журжу.

Это помешало туркам перевести боевые действия на левобережную часть Дуная.

Кампания 1770 года

Первый бой в 1770 произошел у Рябой Могилы, где сражался конный корпус Репнина, заменившего скончавшегося от чумы Штофельна. 17 июня, объединившись с 1-й армией и проведя маневр по окружению османских войск, вынудили Каплан-Гирея отойти на новый рубеж. Потери россиян в этом бою – 46 человек, турок – 400.

7 июля 1770 38-тыс армия Румянцева сразилась с 80-тыс армией Каплан-Гирея в районе Ларги. Основной костяк турецкого войска – 65-тыс составляла крымская конница. В бою Румянцев применил новаторское более маневренное построение людей – дивизиями. Русские смогли отразить нападение крымской конницы, пошли в атаку и победили. Наши потери – 90 человек, турок – 1000.

После такого поражения крымский хан с войсками фактически больше не участвовал в войне.

Григорий Андеевич Спиридов. Русский адмирал. Годы жизни 1713 — 1790

С пятого по седьмое июля 1770 года произошла знаменитое сражение в Чесменской бухте, в котором русский военный флот по командованием адмирала Спиридова наголову разбила турецкий флот.

Битва на реке Кагул

В конце июля у наши войска насчитывали, по словам историков, не более 17 тыс. Им противостояла 150-тыс человек визиря Халиль-паши, перешедшая Дунай и движущаяся навстречу русским, с тыла грозила 80-тыс. конница крымского хана. Положение наших было критичным.

Применив вновь каре, и разбив людей на дивизии, Румянцев 21 июля перешел Траянов вал и атаковал турков полукругом со всех сторон. Окончательная битва произошла 23 июля с оставшимся 10-тыс. воинством Халиль-паши. Турки потеряли – 20 000, мы -1500. В это же время были взяты Измаил, Килию. Более укрепленный Браилов защищался до ноября 1770.

Кагульская победа — одна из самых выдающихся. Румянцеву за нее пожаловали чин фельдмаршала.

Самым кровавым сражением этой кампании историки называют взятие Бендеры. Войско Панина в количестве 33 тыс.человек в ночь 15-16 сентября после сильной огневой поддержки атаковала 18-тыс.гарнизон турок. Сопротивление турок было сильным. Утром она была взята. Наши потери около 6 000, у противника убитыми насчитывают 5 000, взятыми в плен -11 000.

По окончании кампании 1770 г. территория между Прутом и Днестром была под контролем русских. Это был решающий год в войне.

Кампания 1771 года

2-ю армию возглавил Василий Долгоруков, который по плану наступлений 1771 г. должен был овладеть Крымом. Подойдя к Перекопу 14 июня 1771 войска Долгорукова начала приступ укреплений, защищавших ханом Селим-Гиреем с 57-тыс.воинством. Перекоп сдался почти без сопротивления. В 1772 по договору Крымское ханство перешло под контроль России и стало независимым от Турции. Долгорукий получил за победу приставку Крымский.

На Дунае Румянцев вел оборонительные и наступательные бои. Наиболее серьезные битвы проходили под Журжой, где в августе русские потеряли 2000 человек. Это были самые большие потери этого года.

В 1771 были взяты Мачин, Тулчу, Систово, Исакчи, Бабадаг.

Краткое перемирие в 1772 года

Поражения в войне, внутренние затруднения вынудили Османскую Империю в 1772 г. начать мирные переговоры, завершившиеся подписанным в мае перемирием. Однако, все еще надеясь на поддержку союзников, османы отказывались от предложений по миру русской стороны. В результате краткое перемирие продолжилось войной в 1773 г.

Кампания 1773 года

После годичного перемирия Румянцеву предписывалось начать наступление, чтобы вынудить Турцию к миру по итогам боев. Однако, будучи хорошим стратегом, он решил перед наступлением провести разведывательные вылазки боем.

Наиболее значимыми были: на Туртукай, под командованием генерала Суворова и разгром 12-тыс.отряда у Карасу генералом Вейсманом. Изучив донесения, в июне 1773 войско перешло Дунай.

Осада крепости Силистрии

Одна из длительных осад за всю турецкую операцию – за крепость Силистрию началось 18 июня. Русские на тот момент насчитывали 20 тыс., гарнизон — 30 тыс. человек. На помощь осажденным выступил Нуман-паши с 30-тыс. войском. Решив предотвратить соединение войск, навстречу ему выступил 5-тыс.корпус Вейсмана. Сражение произошло 22 июня у Кайнарджа. Корпус атаковал вчетверо превосходящие основные силы противника и нанес им поражение, сам генерал погиб в атаке. Потери неприятеля — 5000, русских- 167 чел.

Несмотря на то, что помощи противнику больше не было, произошло отступление. Этому решению способствовало плохое обеспечение боеприпасами, провиантом и малочисленность. Во второй раз осада началась в октябре под командованием Григория Потемкина, однако и она окончилась неудачей – гарнизон не сдавался. Не сдавались и крепости Шумла и Варна, которые атаковали отряды под командованием Унгерна и Долгорукова.

Морские победы на Черном море

В июне 1773 турки решили возобновить военные действия в Крыму и высадить десант в районе Балаклавы. Два русских корабля «Корона» и «Таганрог», несущие патрульную службу атаковали четыре корабля турецкой эскадры. После 6-ти часового боя турки вынуждены были отступить с большими повреждениями. Через месяц эскадра турок из 18 кораблей атаковала русскую 6-ти корабельную эскадру у крепости Суджук-Кале. Бой длился 2 часа, турки отступили. Это первые победы российского флота на Черном Море.

Кампания 1774 года

Россия нуждалась в победе и заключении мира. В стране шла крестьянская война под руководством Е.Пугачева, о которой вы можете подробнее . Поэтому дополнительных сил и средств на ведение военных действий не было.

Главное сражение 1774 г. произошло при Козлудже. 25-тыс. русская армия из корпусов и М.Каменского начала бой с 40-тыс. турецким воинством Абдул-Резака. Была угроза окружения корпуса Каменского, но атаку турок отразили. В это время авангард Суворова атаковал основные силы противника. Заняв с кавалерией высоту в тылу турецких войск, он, при поддержке отряда Каменского, уничтожил основной отряд Абдул-Резака. Потери неприятеля – 1200, наши- 209 чел.

После победы, Суворов с Каменским пошли на Шумлу, где располагалась ставка великого визиря. Не имея возможности продолжать войну, 4 июля турки начали мирные переговоры.

Кючук-Кайнарджийский мир

В результате войны был подписан мирный договор был подписан в городке Кючук-Кайнарджи в русской ставке 10 июля 1774 г.

- По его итогам изменен статус Крымского ханства, ставшего независимым от Турции под протекторатом Российской империи, позже к ней присоединенное.

- Империя расширилась, получив земли между Бутом и Днепром, крепости Азов, Кабарду, Еникале, Керчь.

- Екатерина II получила основное: выход к Азовскому и Черному морям. Договор позволял ей иметь военный и торговый флот, свободное перемещение в черноморской акватории и через проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемых Османской империей.

- По договору Турции обязалась уплатить контрибуцию в 4,5 млн золотом.

- Со стороны русских погибло около 75 000, из них около 60 000 умерло от болезней.

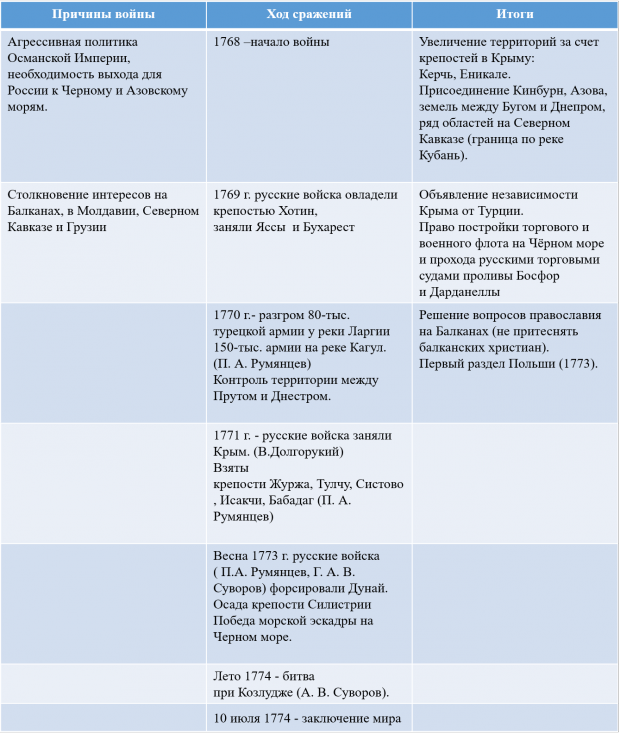

- Ниже в таблице представлена краткая информация кратко о ходе войны, датах военных операций, а также итогах военной кампании 1768—1774 гг.

Наиболее важные сражения, построение войск и направления их движения отражены на карте:

Мнения историков о событиях турецкой кампании

Победы российской армии происходили во многом благодаря талантам и стратегии русских военачальников. Так, военный историк Д.Ф. Масловский считал Румянцева "самым видным деятелем в истории военного искусства России, не имеющим себе равного со времен Петра».

Другой историк И.И.Лещиловская считала, что основополагающим фактором в развязывании войны с Османской Империей стало решение о влиянии на Балканах. Она замечает, что: «русско-турецкая война 1768—1774 годов помогла вывести Россию на решение широких задач на международной арене, в т.ч. изменить внешнюю политику на Балканах».

Рассмотренная война позволила России иметь свой черноморский флот, расширила границы империи, решила другие внешнеполитические вопросы.