Прелюдия Ясско-Кишиневской операции

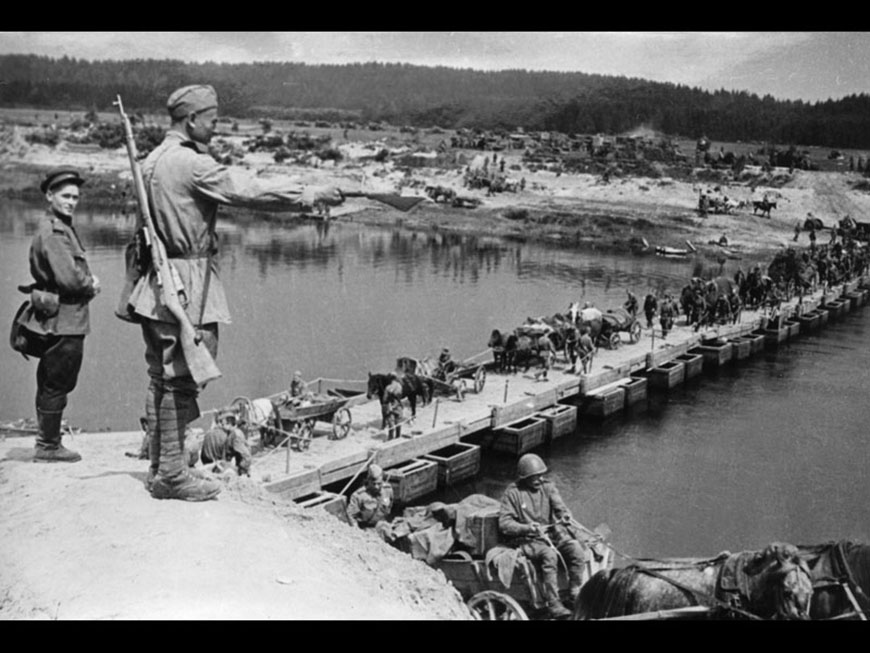

12 апреля 1944г. части 57-й армии форсировали Днестр у сел Буторы и Шерпены. Был захвачен плацдарм, необходимый для наступления на Кишинев. Севернее Бендер, в селе Варница, был создан еще один плацдарм. Но ресурсы наступающих войск были исчерпаны, им требовался отдых и пополнение. По приказу Верховного Главнокомандования 6 мая войска И.С. Конева перешли к обороне. Группировка немецко-румынских войск «Южная Украина» преградила Красной Армии путь к нефтяным источникам Румынии.Центральную часть немецко-румынского фронта, Кишиневский выступ, заняла «восстановленная» 6-я немецкая армия, разгромленная в Сталинграде. Для ликвидации Шерпенского плацдарма противник сформировал оперативную группу генерала Отто фон Кнобельсдорфа, участника Сталинградского сражения. В состав группы были включены 3 пехотных, 1 парашютно-десантная и 3 танковых дивизий, 3 дивизионных группы, 2 бригад штурмовых орудий, особая группа генерала Шмидта и другие части. Их действия обеспечивали крупные силы авиации.

7 мая 1944г. Шерпенский плацдарм начали занимать 5 стрелковых дивизий – корпус под командованием генерала С.И. Морозова, входящий в состав 8-й армии генерала В.И. Чуйкова. Войскам на плацдарме не хватало боеприпасов, техники, средств противотанковой обороны, авиационного прикрытия. Контрнаступление, предпринятое немецкими войсками 10 мая, застало их врасплох. В ходе боев корпус С.И. Морозова удержал часть плацдарма, но понес большие потери. 14 мая его сменил 34-й гвардейский корпус 5-й ударной армии под командованием генерала Н.Э. Берзарина. Линию фронта удалось стабилизировать. 18 мая противник, потеряв большую часть танков и живой силы, прекратил атаки. Шерпенскую операцию немецкое командование признало своей неудачей, О. Кнобельсдорф никакими наградами отмечен не был.

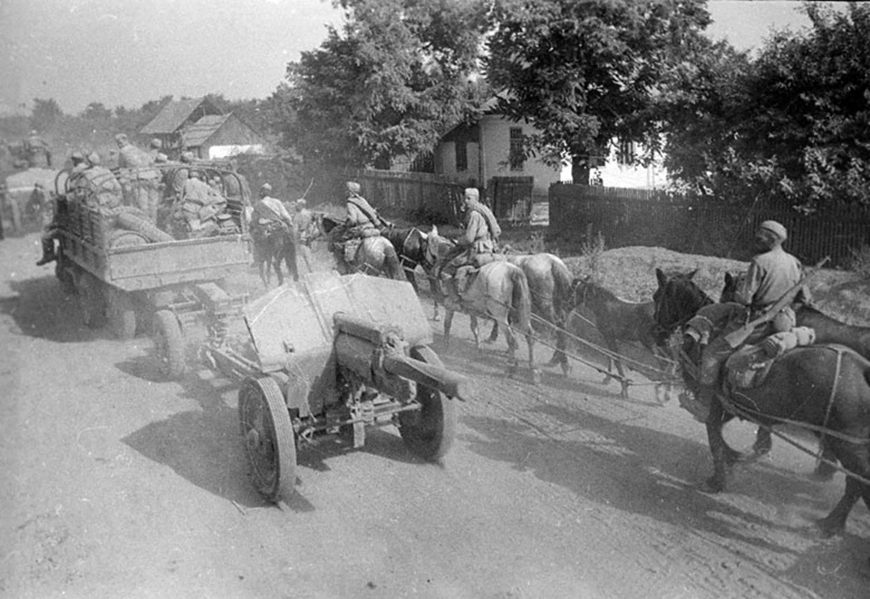

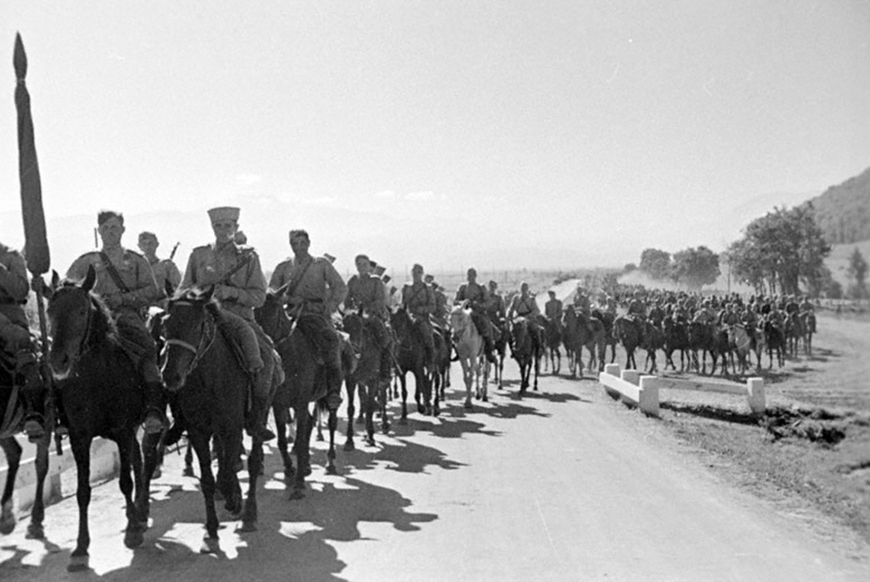

Шерпенский плацдарм и далее приковывал к себе крупные силы 6-й немецкой армии. Между плацдармом и Кишиневом немецкие войска оборудовали 4 рубежа обороны. Еще одна оборонительная линия была от-строена в самом городе, вдоль речки Бык. Для этого немцы разобрали около 500 домов. Ожидание наступления с Шерпенского плацдарма предопределили дислокацию основных сил 6-й немецкой армии.В состав созданной противником группы армий «Южная Украина» входили 6-я и 8-я немецкие армии, 4-я и 17-я армии Румынии (до 25 июля). Подготовка нового наступления требовала предварительной доставки в войска 100 тысяч вагонов техники, оружия и снаряжения. Между тем весной 1944г. разрушения на железной дороге Молдавии были выполнены немецко-румынскими войсками по полной программе «выжженной земли». Службе Военных сообщений и саперам предстояло в кратчайшие сроки отстроить взорванные противником мосты, технические и служебные здания, восстановить станционное хозяйство.Рыбницкий мост был введен в строй уже 24 мая 1944г. (для сравнения: этот же мост был восстановлен лишь к декабрю 1941г., когда он был нужен наступающим немецко-румынским войскам). Весьма эффективно работали и железнодорожные части. К 10 июля было восстановлено 6 пунктов водоснабжения, 50 искусственных сооружений, 200 км столбовой линии связи. К концу июля в освобожденных районах Молдавии были приведены в рабочее состояние 750 км железнодорожных путей и заново отстроены 58 мостов. Совершив это чудо восстановления, железнодорожные войска Красной Армии внесли свой вклад в грядущую победу. Следует отметить широкую поддержку их действий местным населением.В начале мая 1944г. командующим 2-м Украинским фронтом, вместо И.С.Конева, назначенного командующим 1-м Украинским фронтом, был назначен генерал Р.Я.Малиновский, на 3-м Украинском фронте его заменил генерал Ф.И.Толбухин. Они приступили к разработке планов наступления при участии начальников штабов фронтов С.С. Бирюзова и М.В. Захарова.Наступление на Кишинев с Шерпенского плацдарма позволяло расколоть фронт противника. Однако советское командование предпочло бить по флангам, где оборонялись румынские войска, менее боеспособные, чем немецкие. Было принято решение, что 2-й Украинский фронт нанесет удар северо-западнее Ясс, а 3-й Украинский фронт — с Кицканского плацдарма. Плацдарм находился на стыке позиций 6-й немецкой и 3-й румынской армий. Советским войскам надлежало разгромить противостоящие румынские дивизии, а затем окружить и уничтожить 6-ю немецкую армию и быстро продвигаться вглубь Румынии. Задачи по поддержке действий 3-го Украинского фронта были поставлены перед Черноморским флотом.Идея заключалась в том, чтобы устроить противнику второй Сталинград. Цель — окружить и уничтожить основные силы группы армий «Южная Украина». Выход советских войск в центральные районы Румынии лишал ее возможности продолжать войну на стороне фашистской Германии. Через территорию Румынии для наших войск открывались кратчайшие пути к границам Болгарии и Югославии, а также выходы к Венгрии.Врага следовало ввести в заблуждение. «Было очень важно,– отмечал впоследствии генерал армии С.М.Штеменко, – заставить умного и опытного противника ждать нашего наступления только в районе Кишинева». Решая эту задачу, советские войска стойко защищали плацдармы, а советская разведка вела десятки радиоигр. 5-я ударная армия генерала Н.Э. Берзарина демонстративно готовила наступление с Шерпенского плацдарма. «Хитрый Фриснер долго верил, – констатировал С.М.Штеменко, – что ни в каком другом месте советское командование не нанесет ему удара…»6 июня 1944г. на севере Франции был, наконец, открыт Второй фронт. Советские танковые армии находились на южном фланге советско-германского фронта, и противник ожидал удара из района к северу от Кишинева, поэтому попыток перебросить войска из Румынии и Молдавии в Нормандию не предпринял. Но 23 июня началось советское наступление в Белоруссии (Операция «Багратион»), а 13 июля Красная Армия нанесла удар по группе армий «Северная Украина». Пытаясь удержать под своим контролем Польшу, немецкое командование перебросило в Белоруссию и Западную Украину до 12 дивизий, в том числе 6 танковых и 1 моторизованную.Тем не менее, в августе группа армий «Южная Украина» все еще включала 47 дивизий, из них 25 немецких. В этих соединениях насчитывалось 640 тыс. человек, 7600 орудий и минометов, 400 танков и штурмовых орудий, 810 боевых самолетов. Всего группировка противника насчитывала почти 500 тыс. немецких и 450 тыс. румынских солдат и офицеров.Немецкие и румынские войска располагали боевым опытом. Генерал-полковник Г. Фриснер, назначенный командующим 25 июля, слыл опытным и предусмотрительным военачальником. Он активизировал строительство оборонительных сооружений. На 600-километровом фронте от Карпат до Черного моря была создана мощная эшелонированная оборона. Глубина ее достигала 80 км. Командование немецко-румынских войск ожидало наступления русских с уверенностью в своих возможностях.Однако Ставке Верховного Главнокомандования удалось создать превосходство в силах на решающих участках фронта. Боевой состав 2-го и 3-го Украинских фронтов был доведен до 930 тыс. человек. На их вооружении имелись 16 тыс. орудий и минометов, 1870 танков и самоходных орудий, 1760 боевых самолетов.Превосходство советской стороны в численности войск было небольшим, но они превосходили противника в вооружении. Соотношение сил было следующим: в людях — 1,2:1, в полевых орудиях разного калибра — 1,3:1, в танках и самоходных орудиях — 1,4:1, пулеметах — 1:1, в минометах — 1,9:1, в самолетах — 3:1 в пользу советских войск. В связи с недостаточным превосходством, необходимым для успеха наступления, было решено оголить второстепенные участки фронта. Это была рискованная мера. Но на Кицканском плацдарме и севернее Ясс было создано следующее соотношение сил: в людях — 6:1, в полевых орудиях разного калибра — 5,5:1, в танках и самоходных орудиях — 5,4:1, пулеметах — 4,3: 1, в минометах — 6,7:1, в самолетах — 3:1 в пользу советских войск.Концентрацию войск и боевой техники советское командование осуществило скрытно и непосредственно перед наступлением. Плотность артиллерии на участках прорыва достигала 240 и даже 280 орудий и минометов на 1км фронта.За 3 дня до начала наступления немецкое командование заподозрило, что удар будет нанесен не из района Шерпен и Оргеева, а на флангах 6-й немецкой армии. На совещании (без участия румын), проведенном в штабе армий «Южная Украина» 19 августа, был рассмотрен план отвода группы армий «Южная Украина», названный «вариант Медведь». Но советское командование времени для бегства противнику не оставило.

Шерпенский плацдарм и далее приковывал к себе крупные силы 6-й немецкой армии. Между плацдармом и Кишиневом немецкие войска оборудовали 4 рубежа обороны. Еще одна оборонительная линия была от-строена в самом городе, вдоль речки Бык. Для этого немцы разобрали около 500 домов. Ожидание наступления с Шерпенского плацдарма предопределили дислокацию основных сил 6-й немецкой армии.В состав созданной противником группы армий «Южная Украина» входили 6-я и 8-я немецкие армии, 4-я и 17-я армии Румынии (до 25 июля). Подготовка нового наступления требовала предварительной доставки в войска 100 тысяч вагонов техники, оружия и снаряжения. Между тем весной 1944г. разрушения на железной дороге Молдавии были выполнены немецко-румынскими войсками по полной программе «выжженной земли». Службе Военных сообщений и саперам предстояло в кратчайшие сроки отстроить взорванные противником мосты, технические и служебные здания, восстановить станционное хозяйство.Рыбницкий мост был введен в строй уже 24 мая 1944г. (для сравнения: этот же мост был восстановлен лишь к декабрю 1941г., когда он был нужен наступающим немецко-румынским войскам). Весьма эффективно работали и железнодорожные части. К 10 июля было восстановлено 6 пунктов водоснабжения, 50 искусственных сооружений, 200 км столбовой линии связи. К концу июля в освобожденных районах Молдавии были приведены в рабочее состояние 750 км железнодорожных путей и заново отстроены 58 мостов. Совершив это чудо восстановления, железнодорожные войска Красной Армии внесли свой вклад в грядущую победу. Следует отметить широкую поддержку их действий местным населением.В начале мая 1944г. командующим 2-м Украинским фронтом, вместо И.С.Конева, назначенного командующим 1-м Украинским фронтом, был назначен генерал Р.Я.Малиновский, на 3-м Украинском фронте его заменил генерал Ф.И.Толбухин. Они приступили к разработке планов наступления при участии начальников штабов фронтов С.С. Бирюзова и М.В. Захарова.Наступление на Кишинев с Шерпенского плацдарма позволяло расколоть фронт противника. Однако советское командование предпочло бить по флангам, где оборонялись румынские войска, менее боеспособные, чем немецкие. Было принято решение, что 2-й Украинский фронт нанесет удар северо-западнее Ясс, а 3-й Украинский фронт — с Кицканского плацдарма. Плацдарм находился на стыке позиций 6-й немецкой и 3-й румынской армий. Советским войскам надлежало разгромить противостоящие румынские дивизии, а затем окружить и уничтожить 6-ю немецкую армию и быстро продвигаться вглубь Румынии. Задачи по поддержке действий 3-го Украинского фронта были поставлены перед Черноморским флотом.Идея заключалась в том, чтобы устроить противнику второй Сталинград. Цель — окружить и уничтожить основные силы группы армий «Южная Украина». Выход советских войск в центральные районы Румынии лишал ее возможности продолжать войну на стороне фашистской Германии. Через территорию Румынии для наших войск открывались кратчайшие пути к границам Болгарии и Югославии, а также выходы к Венгрии.Врага следовало ввести в заблуждение. «Было очень важно,– отмечал впоследствии генерал армии С.М.Штеменко, – заставить умного и опытного противника ждать нашего наступления только в районе Кишинева». Решая эту задачу, советские войска стойко защищали плацдармы, а советская разведка вела десятки радиоигр. 5-я ударная армия генерала Н.Э. Берзарина демонстративно готовила наступление с Шерпенского плацдарма. «Хитрый Фриснер долго верил, – констатировал С.М.Штеменко, – что ни в каком другом месте советское командование не нанесет ему удара…»6 июня 1944г. на севере Франции был, наконец, открыт Второй фронт. Советские танковые армии находились на южном фланге советско-германского фронта, и противник ожидал удара из района к северу от Кишинева, поэтому попыток перебросить войска из Румынии и Молдавии в Нормандию не предпринял. Но 23 июня началось советское наступление в Белоруссии (Операция «Багратион»), а 13 июля Красная Армия нанесла удар по группе армий «Северная Украина». Пытаясь удержать под своим контролем Польшу, немецкое командование перебросило в Белоруссию и Западную Украину до 12 дивизий, в том числе 6 танковых и 1 моторизованную.Тем не менее, в августе группа армий «Южная Украина» все еще включала 47 дивизий, из них 25 немецких. В этих соединениях насчитывалось 640 тыс. человек, 7600 орудий и минометов, 400 танков и штурмовых орудий, 810 боевых самолетов. Всего группировка противника насчитывала почти 500 тыс. немецких и 450 тыс. румынских солдат и офицеров.Немецкие и румынские войска располагали боевым опытом. Генерал-полковник Г. Фриснер, назначенный командующим 25 июля, слыл опытным и предусмотрительным военачальником. Он активизировал строительство оборонительных сооружений. На 600-километровом фронте от Карпат до Черного моря была создана мощная эшелонированная оборона. Глубина ее достигала 80 км. Командование немецко-румынских войск ожидало наступления русских с уверенностью в своих возможностях.Однако Ставке Верховного Главнокомандования удалось создать превосходство в силах на решающих участках фронта. Боевой состав 2-го и 3-го Украинских фронтов был доведен до 930 тыс. человек. На их вооружении имелись 16 тыс. орудий и минометов, 1870 танков и самоходных орудий, 1760 боевых самолетов.Превосходство советской стороны в численности войск было небольшим, но они превосходили противника в вооружении. Соотношение сил было следующим: в людях — 1,2:1, в полевых орудиях разного калибра — 1,3:1, в танках и самоходных орудиях — 1,4:1, пулеметах — 1:1, в минометах — 1,9:1, в самолетах — 3:1 в пользу советских войск. В связи с недостаточным превосходством, необходимым для успеха наступления, было решено оголить второстепенные участки фронта. Это была рискованная мера. Но на Кицканском плацдарме и севернее Ясс было создано следующее соотношение сил: в людях — 6:1, в полевых орудиях разного калибра — 5,5:1, в танках и самоходных орудиях — 5,4:1, пулеметах — 4,3: 1, в минометах — 6,7:1, в самолетах — 3:1 в пользу советских войск.Концентрацию войск и боевой техники советское командование осуществило скрытно и непосредственно перед наступлением. Плотность артиллерии на участках прорыва достигала 240 и даже 280 орудий и минометов на 1км фронта.За 3 дня до начала наступления немецкое командование заподозрило, что удар будет нанесен не из района Шерпен и Оргеева, а на флангах 6-й немецкой армии. На совещании (без участия румын), проведенном в штабе армий «Южная Украина» 19 августа, был рассмотрен план отвода группы армий «Южная Украина», названный «вариант Медведь». Но советское командование времени для бегства противнику не оставило.

Симфония Победы

20 августа 1944г. советские войска начали наступление мощной артиллерийской подготовкой. Авиация наносила бомбовые и штурмовые удары по опорным пунктам и огневым позициям противника. Огневая система немецких и румынских войск была подавлена, в первый день наступления они потеряли 9 дивизий.

Разрушенный ж/д вокзал, Кишинев, 1944 г.

Знамя Победы над Кишиневом

Прорвав немецко-румынский фронт южнее Бендер, соединения 3-го Украинского фронта разгромили брошенные им наперерез оперативные резервы противника и решительно продолжили продвижение на запад. Поддерживая наступление, 5-я и 17-я воздушные армии, которыми командовали генералы С.К. Горюнов и В.Л. Судец, добились абсолютного господства в воздухе. Вечером 22 августа советские танки и мотопехота вышли к Комрату, где находился штаб 6-й немецкой армии, 3-я румынская армия была отрезана от 6-й. Части 2-го Украинского фронта уже 21 августа заняли Ясский и Тыргу-Фрумосский укрепрайоны, а 6-я танковая армия генерал-лейтенанта А.Г. Кравченко двинулась на юг. Противник силами трех дивизий, в том числе румынской гвардейской танковой дивизии «Великая Румыния», организовал контрудар. Но общей ситуации это не изменило. Прорыв русскими войсками немецкого фронта западнее Ясс и их продвижение на юг, — признал Г.Фриснер, — блокировали немецкой армии пути к отступлению. 21 августа Г.Фриснер отдал приказ об отступлении. На следующий день отвод войск группы армий «Южная Украина» разрешило и командование сухопутных сил Германии. Но было уже поздно.23 августа в 13.00 63-я механизированная бригада из состава 7-го механизированного корпуса ворвалась в село Леушены, где разгромила тылы пехотных дивизий 6-й немецкой армии, захватила пленных и заняла линию Прута в районе Леушены-Немцены.16-я механизированная бригада, уничтожив противника в районе сел Сарата-Галбена, Карпинены, Лапушна, отрезала немецким войскам путь на запад из лесов восточнее Лапушны. В тот же день 36-я гвардейская танковая бригада овладела переправой через Прут севернее Леово. В полосе наступления 2-го Украинского фронта на западный берег Прута вышли 110-я и 170-я танковые бригады под командованием генерал-майора В.И. Полозкова. Они установили связь с танкистами 3-го Украинского фронта и замкнули кольцо окружения вокруг 18 немецких дивизий. Первый этап стратегической операции был завершен. В течение суток фронт был отодвинут на 80-100 километров. Темп советского наступления составлял 40-45 км в сутки, шансов на спасение у окруженных не оставалось.Кроме боевых соединений Красной Армии на территории еще оккупированной Молдавии в августе 1944г. сражалось более 20 партизанских отрядов общей численностью свыше 1300 вооруженных бойцов. В их составе имелось всего два десятка офицеров. Это были офицеры военного времени – с минимальной теоретической подготовкой, но богатым боевым опытом.Партизаны устраивали засады и диверсии, громили оккупационную администрацию и успешно отбивались от карателей. Утром 20 августа партизанские штабы известили отряды по радио о переходе войск двух фронтов в наступление. Перед партизанами была поставлена задача препятствовать отводу войск противника, вывозу материальных ценностей и угону населения. В ночь на 23 августа кишиневская группировка противника начала отход с занимаемых позиций. Войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Н.Э. Берзарина, преодолевая минные поля и сбивая арьергарды противника, начали преследование. К концу дня части дивизий под командованием генералов В.П. Соколова, А.П. Дорофеева и Д.М. Сызранова, полковника А.Бельского ворвались в Кишинев. Со стороны Оргеева на Кишинев наступали части стрелковых дивизий под командованием генерала М.П. Серюгина и полковника Г.Н. Шостацкого, а из района села Дороцкое по пересеченной местности наступала стрелковая дивизия полковника С.М. Фомиченко. Кишинев был окружен советскими войсками. Город горел: по приказу немецкого коменданта Станислауса фон Девиц-Кребса команда саперов обер-лейтенанта Хайнца Клика уничтожала крупнейшие здания и хозяйственные объекты. После трехчасового боя, — отмечено в боевой сводке, — 89-я дивизия генерала М.П. Серюгина овладела станциями Вистерничены и Петриканы, форсировала р. Бык и к 23.00 вышла к юго-западной окраине Кишинева, к 24.00 заняла села Дурлешты и Боюканы. К 24.00 Кишинев был в основном очищен от войск противника. Однако перестрелки в городе продолжались и ночью.

Освобождение Кишинева было завершено утром 24 августа. В районе сел Лапушна, Стольничены, Костешты, Резены, Каракуй, советские войска окружили остатки 12 немецких дивизий. Колоннами в несколько тысяч солдат и офицеров при поддержке артиллерии и танков они пыталась прорваться в юго-западном направлении. В бою (к северу от Леово) было уничтожено около 700 солдат и офицеров противника, 228 было взято в плен. Тысячи немецких солдат и офицеров при бегстве утонули в Пруте.Их тела образовали на реке заторы. В районе села Леушены противник удержал переправы, и это позволило ему частью сил просочиться на западный берег Прута. 2-3 сентября и эти остатки врагов были уничтожены в районе городов Хушь и Бакэу. Стремясь прекратить кровопролитие, 26 августа Командующий 3-м Украинским фронтом Ф.И.Толбухин предложил окруженным войскам противника капитулировать. Всем сдавшимся генерал гарантировал жизнь, безопасность, питание, неприкосновенность личного имущества, а раненым — оказание медицинской помощи. Условия капитуляции через парламентеров были переданы командирам окруженных соединений, о них сообщало радио. Несмотря на гуманный характер условий капитуляции, нацисты их отклонили. Однако утром 27 августа, когда срок капитуляции истек и советские войска возобновили огонь, части противника начали сдаваться в плен целыми колоннами. 26 августа войскам 2-го Украинского фронта в полном составе сдались 5 румынских дивизий. 30 августа советские войска вступили в Бухарест. За боевые отличия 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота, участвовавшим в Ясско-Кишиневской операции, были присвоены почетные наименования Кишиневских, Ясских, Фокшанских, Рымницких, Констанцких и др.

Освобождение Кишинева было завершено утром 24 августа. В районе сел Лапушна, Стольничены, Костешты, Резены, Каракуй, советские войска окружили остатки 12 немецких дивизий. Колоннами в несколько тысяч солдат и офицеров при поддержке артиллерии и танков они пыталась прорваться в юго-западном направлении. В бою (к северу от Леово) было уничтожено около 700 солдат и офицеров противника, 228 было взято в плен. Тысячи немецких солдат и офицеров при бегстве утонули в Пруте.Их тела образовали на реке заторы. В районе села Леушены противник удержал переправы, и это позволило ему частью сил просочиться на западный берег Прута. 2-3 сентября и эти остатки врагов были уничтожены в районе городов Хушь и Бакэу. Стремясь прекратить кровопролитие, 26 августа Командующий 3-м Украинским фронтом Ф.И.Толбухин предложил окруженным войскам противника капитулировать. Всем сдавшимся генерал гарантировал жизнь, безопасность, питание, неприкосновенность личного имущества, а раненым — оказание медицинской помощи. Условия капитуляции через парламентеров были переданы командирам окруженных соединений, о них сообщало радио. Несмотря на гуманный характер условий капитуляции, нацисты их отклонили. Однако утром 27 августа, когда срок капитуляции истек и советские войска возобновили огонь, части противника начали сдаваться в плен целыми колоннами. 26 августа войскам 2-го Украинского фронта в полном составе сдались 5 румынских дивизий. 30 августа советские войска вступили в Бухарест. За боевые отличия 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота, участвовавшим в Ясско-Кишиневской операции, были присвоены почетные наименования Кишиневских, Ясских, Фокшанских, Рымницких, Констанцких и др.

Потери сторон:

Только согласно официальным данным, в результате Ясско-Кишиневской операции, продолжавшейся с 20 по 29 августа 1944 года, Красная Армия потеряла 67 130 человек, из них 13 197 убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести.

Объединенные немецко-румынские войска потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 135 000 человек, 208 600 — сдались в плен.

Победа, достигнутая Красной Армией в Ясско-Кишиневской операции, обрушила южный фланг советско-германского фронта и открыла ей путь на Балканы. Она позволила вырвать из-под власти пронацистских режимов Румынию и Болгарию и создала условия для их присоединения к Антигитлеровской коалиции. Она вынудила германское командование к отводу своих войск из Греции, Албании, Болгарии.

,16 тыс. орудий и миномётов,1870 танков и САУ,2200 самолётов.

900 тыс. человек,7600 орудий и миномётов,400 танков и штурмовых орудий,810 самолётов.Потери «Десять сталинских ударов » (1944) 1. Ленинград-Новгород 2. Днепр-Карпаты 3. Крым 4. Выборг-Петрозаводск 5. Белоруссия 6. Львов-Сандомир 7. Яссы-Кишинёв 8. Прибалтика 9. Восточные Карпаты 10. Петсамо-Киркенес

Я́сско-Кишинёвская опера́ция, также известна как Ясско-Кишинёвские Ка́нны ( — 29 августа 1944 года) — стратегическая военная операция Вооружённых сил СССР против нацистской Германии и Румынии во время Великой Отечественной войны , с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны. Рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны, входит в число «десяти сталинских ударов ». Закончилась победой войск Красной Армии, освобождением Молдавской ССР и полным разгромом противника.

Обстановка перед операцией

Расстановка сил

СССР

- 2-й Украинский фронт (командующий Р. Я. Малиновский). В него входили 27-я армия , 40-я армия , 52-я армия , 53-я армия , 4-я гвардейская армия , 7-я гвардейская армия , 6-я танковая армия , 18-й отдельный танковый корпус и конно-механизированная группа. Авиационную поддержку фронту оказывала 5-я воздушная армия .

- 3-й Украинский фронт (командующий Ф. И. Толбухин). В него входили 37-я армия , 46-я армия , 57-я армия , 5-я ударная армия , 7-й механизированный корпус , 4-й гвардейский механизированный корпус . Авиационную поддержку фронту оказывала 17-я воздушная армия , в составе которой имелось 2200 самолётов.

- Черноморский флот (командующий Ф. С. Октябрьский), в состав которого также входила Дунайская военная флотилия . Флот имел в своём составе 1 линкор , 4 крейсера , 6 эсминцев , 30 подводных лодок и 440 кораблей других классов. ВВС Черноморского флота насчитывали 691 самолёт .

Германия и Румыния

- Группа армий «Южная Украина» (командующий Г. Фриснер). В неё входили 6-я немецкая армия , 8-я немецкая армия , 3-я румынская армия , 4-я румынская армия и 17-й армейский немецкий корпус — всего 25 немецких, 22 румынские дивизии и 5 румынских бригад. Авиационную поддержку войскам оказывал 4-й воздушный флот , в составе которого было 810 немецких и румынских самолётов.

Ясско-Кишинёвская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с мощного артиллерийского наступления , первая часть которого заключалась в подавлении вражеской обороны перед атакой пехоты и танков, а вторая — в артиллерийском сопровождении атаки. В 7 часов 40 минут, советские войска, сопровождаемые двойным огневым валом , перешли в наступление с Кицканского плацдарма и из района западнее Ясс.

Артиллерийский удар был настолько силён, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена. Вот как описывает состояние немецкой обороны в своих воспоминаниях один из участников тех боёв:

Наступление было подкреплено ударами штурмовой авиации по наиболее сильным опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Ударные группировки Второго Украинского фронта прорвали главную, а 27-я армия к середине дня — и вторую полосы обороны.

В полосе наступления 27-й армии в прорыв была введена 6-я танковая армия, и в рядах немецко-румынских войск, как признал командующий группой армий «Южная Украина» генерал Ганс Фриснер, «начался невероятный хаос». Немецкое командование, пытаясь остановить продвижение советских войск в районе Ясс, бросило в контратаки три пехотные и одну танковую дивизии. Но это не изменило положения. На второй день наступления ударная группировка 2-го Украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на хребте Маре , а 7-я гвардейская армия и конно-механизированная группа — за Тыргу-Фрумос . К исходу 21 августа войска фронта расширили прорыв до 65 км по фронту и до 40 км в глубину и, преодолев все три оборонительные полосы, овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос, тем самым взяв два мощных укреплённых района за минимальный срок. 3-й Украинский фронт успешно продвигался на южном участке, на стыке 6-й немецкой и 3-й румынской армий.

20 августа, при прорыве, в боях в районе Тыргу-Фрумос отличился сержант Александр Шевченко . Продвижение его роты было под угрозой срыва из-за ведущегося из ДЗОТа огня противника. Попытки подавить ДЗОТ артиллерийским огнём с закрытых огневых позиций успеха не принесли. Тогда Шевченко бросился на амбразуру и закрыл её своим телом, открыв дорогу штурмовой группе. За совершённый подвиг Шевченко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза .

24 августа был завершён первый этап стратегической операции двух фронтов — прорыв обороны и окружение ясско-кишинёвской группировки немецко-румынских войск. К исходу дня советские войска продвинулись на 130-140 км. В окружении оказалось 18 дивизий. 24-26 августа Красная армия вошла в Леово , Кагул , Котовск . К 26 августа вся территория Молдавии была занята советскими войсками.

В боях за освобождение Молдавии звание Героя Советского Союза было присуждено более чем 140 бойцам и командирам. Шестеро советских воинов стали полными кавалерами ордена Славы : Г. Алексеенко , А. Виноградов , А. Горскин , Ф. Динеев , Н. Карасёв и С. Скиба .

Государственный переворот в Румынии. Разгром окружённой группировки

Молниеносный и сокрушительный разгром немецко-румынских войск под Яссами и Кишинёвом до предела обострил внутриполитическую обстановку в Румынии. Режим Иона Антонеску потерял всякую опору в стране. Многие высшие государственные и военные деятели Румынии ещё в конце июля установили связь с оппозиционными партиями, антифашистами , коммунистами и начали обсуждать подготовку к восстанию . Быстрое развитие событий на фронте ускорило наступление антиправительственного восстания, которое вспыхнуло 23 августа в Бухаресте . Король Михай I занял сторону восставших, приказал арестовать Антонеску и пронацистских генералов. Было сформировано новое правительство Константина Сэнэтеску с участием национал-царанистов , национал-либералов , социал-демократов и коммунистов. Новое правительство объявило о выходе Румынии из войны на стороне Германии, принятии условий мира, предлагаемых союзниками, и потребовало от немецких войск в кратчайшие сроки покинуть территорию страны. Немецкое командование отказалось выполнить это требование и предприняло попытку подавить восстание. Утром 24 августа немецкая авиация подвергла бомбардировке Бухарест, и днём немецкие войска перешли в наступление. Новое румынское правительство объявило войну Германии и попросило у Советского Союза помощи.

Советское командование направило 50 дивизий и основные силы обеих воздушных армий вглубь Румынии на помощь восстанию, а 34 дивизии были оставлены для ликвидации окружённой группировки. К исходу 27 августа окружённая восточнее Прута группировка перестала существовать.

Наступление советских войск на внешнем фронте всё более нарастало. Войска Второго Украинского фронта развивали успех в сторону Северной Трансильвании и на фокшанском направлении, 27 августа заняли Фокшаны и вышли на подступы к Плоешты и Бухаресту. Соединения 46-й армии Третьего Украинского фронта, наступая на юг по обоим берегам Дуная , отрезали пути отхода разбитым немецким войскам к Бухаресту. Черноморский флот и Дунайская военная флотилия содействовали наступлению войск, высаживали десанты, наносили удары морской авиацией. 28 августа были взяты города Брэила и Сулина , 29 августа морской десант Черноморского флота занял порт и главную военно-морскую базу Румынии Констанца . В этот день была завершена ликвидация окружённых войск противника западнее реки Прут. На этом Ясско-Кишинёвская операция завершилась .

Значение и последствия операции

Ясско-Кишинёвская операция оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах. В ходе неё были разгромлены основные силы группы армий «Южная Украина», выведена из войны Румыния, были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР . Хотя к концу августа бо́льшая часть Румынии всё ещё находилась в руках немцев и пронацистских румынских сил, они уже не смогли организовать на территории страны мощных оборонительных рубежей. 31 августа войска 2-го Украинского фронта вступили в Бухарест , занятый румынскими повстанцами. Бои за Румынию продолжались до конца октября 1944 года (см. Румынская операция). 12 сентября 1944 года в Москве советское правительство от имени союзников — СССР , Великобритании и США — подписало соглашение о перемирии с Румынией.

Ясско-Кишинёвская операция вошла в историю военного искусства как «Ясско-Кишинёвские Канны ». Она характеризовалась искусным выбором направлений главных ударов фронтов, высоким темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной группировки противника, тесным взаимодействием всех видов войск. По результатам операции 126 соединений и частей удостоены почётных наименований Кишинёвских, Ясских, Измаильских, Фокшанских, Рымникских, Констанцских и других. В ходе операции советские войска потеряли 12,5 тысяч человек, тогда как немецкие и румынские войска лишились 18 дивизий. 208600 немецких и румынских солдат и офицеров попали в плен.

Восстановление Молдавии

Сразу же после завершения Ясско-Кишинёвской операции началось послевоенное восстановление хозяйства Молдавии, на которое из бюджета СССР в 1944-45 годах было выделено 448 млн рублей . Продолжились и социалистические преобразования, начатые в 1940 и прерванные румынским вторжением. К 19 сентября 1944 года частями Красной Армии при помощи населения было восстановлено железнодорожное сообщение и мосты через Днестр , взорванные отступающими немецко-румынскими войсками. Воссоздавалась промышленность. В Молдавию в 1944-45 годах поступило оборудование 22 крупных предприятий. Были восстановлены 226 колхозов в левобережных районах и 60 совхозов . Крестьянство получило, в основном из России, семенную ссуду, крупный рогатый скот, лошадей и т. п. Однако последствия войны и засуха при сохранении системы обязательных государственных хлебозаготовок привели к массовому голоду и резкому росту смертности населения .

Наиболее значительной помощью Молдавии, оказанной Красной Армии, явилось пополнение её рядов добровольцами . После удачного завершения Ясско-Кишинёвской операции на фронт ушли 256,8 тыс. жителей республики. Важное значение имела и работа молдавских предприятий на нужды армии.

Память

См. также

Напишите отзыв о статье «Ясско-Кишинёвская операция»

Примечания

- Кривошеев Г.Ф. . — Москва: Олма-Пресс, 2001.

- .

- Новохацкий И. М. Воспоминания командира батареи. — М.: Центрполиграф, 2007. — ISBN 978-5-9524-2870-6 .

- Ясско-Кишинёвская операция — статья из Большой советской энциклопедии .

- История Республики Молдова. С древнейших времён до наших дней. — 2002. — С. 240.

- В Молдове отметили 68-ю годовщину освобождения страны —

- Участники исторического круглого стола обратились к мун-совету Кишинёва с просьбой вернуть название —

Источники

- История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945 гг. — М., 1962. — Т. 4.

- История Республики Молдова. С древнейших времён до наших дней = Istoria Republicii Moldova: din cele mai vechi timpuri pină în zilele noastre / Ассоциация учёных Молдовы им. Н. Милеску-Спэтару. — изд. 2-е, переработанное и дополненное. — Кишинёв : Elan Poligraf, 2002. — С. 239-242. — 360 с. — ISBN 9975-9719-5-4 .

- Стати В. История Молдовы.. — Кишинёв : Tipografia Centrală, 2002. — С. 372-374. — 480 с. — ISBN 9975-9504-1-8 .

- Молдавская Советская Социалистическая Республика. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1979. — С. 142-145.

- Кишинёв. Энциклопедия. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1984. — С. 547-548.

- Фриснер Г. . — М.: Воениздат, 1966.

Ссылки

Предыстория1939

Европейский ТВД

1940

Европейский ТВД

Африканский ТВД

1941

Европейский ТВД

1942

Европейский ТВД

Африканский ТВД

Юго-Восточная Азия

1943

Европейский ТВД

1944

Европейский ТВД

1945

Европейский ТВД

Азиатский ТВД

Последствия, дипломатия

Отрывок, характеризующий Ясско-Кишинёвская операция

Княжна Марья вошла к отцу и подошла к кровати. Он лежал высоко на спине, с своими маленькими, костлявыми, покрытыми лиловыми узловатыми жилками ручками на одеяле, с уставленным прямо левым глазом и с скосившимся правым глазом, с неподвижными бровями и губами. Он весь был такой худенький, маленький и жалкий. Лицо его, казалось, ссохлось или растаяло, измельчало чертами. Княжна Марья подошла и поцеловала его руку. Левая рука сжала ее руку так, что видно было, что он уже давно ждал ее. Он задергал ее руку, и брови и губы его сердито зашевелились.Она испуганно глядела на него, стараясь угадать, чего он хотел от нее. Когда она, переменя положение, подвинулась, так что левый глаз видел ее лицо, он успокоился, на несколько секунд не спуская с нее глаза. Потом губы и язык его зашевелились, послышались звуки, и он стал говорить, робко и умоляюще глядя на нее, видимо, боясь, что она не поймет его.Княжна Марья, напрягая все силы внимания, смотрела на него. Комический труд, с которым он ворочал языком, заставлял княжну Марью опускать глаза и с трудом подавлять поднимавшиеся в ее горле рыдания. Он сказал что то, по нескольку раз повторяя свои слова. Княжна Марья не могла понять их; но она старалась угадать то, что он говорил, и повторяла вопросительно сказанные им слона.– Гага – бои… бои… – повторил он несколько раз. Никак нельзя было понять этих слов. Доктор думал, что он угадал, и, повторяя его слова, спросил: княжна боится? Он отрицательно покачал головой и опять повторил то же…– Душа, душа болит, – разгадала и сказала княжна Марья. Он утвердительно замычал, взял ее руку и стал прижимать ее к различным местам своей груди, как будто отыскивая настоящее для нее место.– Все мысли! об тебе… мысли, – потом выговорил он гораздо лучше и понятнее, чем прежде, теперь, когда он был уверен, что его понимают. Княжна Марья прижалась головой к его руке, стараясь скрыть свои рыдания и слезы.Он рукой двигал по ее волосам.– Я тебя звал всю ночь… – выговорил он.– Ежели бы я знала… – сквозь слезы сказала она. – Я боялась войти.Он пожал ее руку.– Не спала ты?– Нет, я не спала, – сказала княжна Марья, отрицательно покачав головой. Невольно подчиняясь отцу, она теперь так же, как он говорил, старалась говорить больше знаками и как будто тоже с трудом ворочая язык.– Душенька… – или – дружок… – Княжна Марья не могла разобрать; но, наверное, по выражению его взгляда, сказано было нежное, ласкающее слово, которого он никогда не говорил. – Зачем не пришла?«А я желала, желала его смерти! – думала княжна Марья. Он помолчал.– Спасибо тебе… дочь, дружок… за все, за все… прости… спасибо… прости… спасибо!.. – И слезы текли из его глаз. – Позовите Андрюшу, – вдруг сказал он, и что то детски робкое и недоверчивое выразилось в его лице при этом спросе. Он как будто сам знал, что спрос его не имеет смысла. Так, по крайней мере, показалось княжне Марье.– Я от него получила письмо, – отвечала княжна Марья.Он с удивлением и робостью смотрел на нее.– Где же он?– Он в армии, mon pere, в Смоленске.Он долго молчал, закрыв глаза; потом утвердительно, как бы в ответ на свои сомнения и в подтверждение того, что он теперь все понял и вспомнил, кивнул головой и открыл глаза.– Да, – сказал он явственно и тихо. – Погибла Россия! Погубили! – И он опять зарыдал, и слезы потекли у него из глаз. Княжна Марья не могла более удерживаться и плакала тоже, глядя на его лицо.Он опять закрыл глаза. Рыдания его прекратились. Он сделал знак рукой к глазам; и Тихон, поняв его, отер ему слезы.Потом он открыл глаза и сказал что то, чего долго никто не мог понять и, наконец, понял и передал один Тихон. Княжна Марья отыскивала смысл его слов в том настроении, в котором он говорил за минуту перед этим. То она думала, что он говорит о России, то о князе Андрее, то о ней, о внуке, то о своей смерти. И от этого она не могла угадать его слов.– Надень твое белое платье, я люблю его, – говорил он.Поняв эти слова, княжна Марья зарыдала еще громче, и доктор, взяв ее под руку, вывел ее из комнаты на террасу, уговаривая ее успокоиться и заняться приготовлениями к отъезду. После того как княжна Марья вышла от князя, он опять заговорил о сыне, о войне, о государе, задергал сердито бровями, стал возвышать хриплый голос, и с ним сделался второй и последний удар.Княжна Марья остановилась на террасе. День разгулялся, было солнечно и жарко. Она не могла ничего понимать, ни о чем думать и ничего чувствовать, кроме своей страстной любви к отцу, любви, которой, ей казалось, она не знала до этой минуты. Она выбежала в сад и, рыдая, побежала вниз к пруду по молодым, засаженным князем Андреем, липовым дорожкам.– Да… я… я… я. Я желала его смерти. Да, я желала, чтобы скорее кончилось… Я хотела успокоиться… А что ж будет со мной? На что мне спокойствие, когда его не будет, – бормотала вслух княжна Марья, быстрыми шагами ходя по саду и руками давя грудь, из которой судорожно вырывались рыдания. Обойдя по саду круг, который привел ее опять к дому, она увидала идущих к ней навстречу m lle Bourienne (которая оставалась в Богучарове и не хотела оттуда уехать) и незнакомого мужчину. Это был предводитель уезда, сам приехавший к княжне с тем, чтобы представить ей всю необходимость скорого отъезда. Княжна Марья слушала и не понимала его; она ввела его в дом, предложила ему завтракать и села с ним. Потом, извинившись перед предводителем, она подошла к двери старого князя. Доктор с встревоженным лицом вышел к ней и сказал, что нельзя.– Идите, княжна, идите, идите!Княжна Марья пошла опять в сад и под горой у пруда, в том месте, где никто не мог видеть, села на траву. Она не знала, как долго она пробыла там. Чьи то бегущие женские шаги по дорожке заставили ее очнуться. Она поднялась и увидала, что Дуняша, ее горничная, очевидно, бежавшая за нею, вдруг, как бы испугавшись вида своей барышни, остановилась.– Пожалуйте, княжна… князь… – сказала Дуняша сорвавшимся голосом.– Сейчас, иду, иду, – поспешно заговорила княжна, не давая времени Дуняше договорить ей то, что она имела сказать, и, стараясь не видеть Дуняши, побежала к дому.– Княжна, воля божья совершается, вы должны быть на все готовы, – сказал предводитель, встречая ее у входной двери.– Оставьте меня. Это неправда! – злобно крикнула она на него. Доктор хотел остановить ее. Она оттолкнула его и подбежала к двери. «И к чему эти люди с испуганными лицами останавливают меня? Мне никого не нужно! И что они тут делают? – Она отворила дверь, и яркий дневной свет в этой прежде полутемной комнате ужаснул ее. В комнате были женщины и няня. Они все отстранились от кровати, давая ей дорогу. Он лежал все так же на кровати; но строгий вид его спокойного лица остановил княжну Марью на пороге комнаты.«Нет, он не умер, это не может быть! – сказала себе княжна Марья, подошла к нему и, преодолевая ужас, охвативший ее, прижала к щеке его свои губы. Но она тотчас же отстранилась от него. Мгновенно вся сила нежности к нему, которую она чувствовала в себе, исчезла и заменилась чувством ужаса к тому, что было перед нею. «Нет, нет его больше! Его нет, а есть тут же, на том же месте, где был он, что то чуждое и враждебное, какая то страшная, ужасающая и отталкивающая тайна… – И, закрыв лицо руками, княжна Марья упала на руки доктора, поддержавшего ее.В присутствии Тихона и доктора женщины обмыли то, что был он, повязали платком голову, чтобы не закостенел открытый рот, и связали другим платком расходившиеся ноги. Потом они одели в мундир с орденами и положили на стол маленькое ссохшееся тело. Бог знает, кто и когда позаботился об этом, но все сделалось как бы само собой. К ночи кругом гроба горели свечи, на гробу был покров, на полу был посыпан можжевельник, под мертвую ссохшуюся голову была положена печатная молитва, а в углу сидел дьячок, читая псалтырь.Как лошади шарахаются, толпятся и фыркают над мертвой лошадью, так в гостиной вокруг гроба толпился народ чужой и свой – предводитель, и староста, и бабы, и все с остановившимися испуганными глазами, крестились и кланялись, и целовали холодную и закоченевшую руку старого князя.

Богучарово было всегда, до поселения в нем князя Андрея, заглазное именье, и мужики богучаровские имели совсем другой характер от лысогорских. Они отличались от них и говором, и одеждой, и нравами. Они назывались степными. Старый князь хвалил их за их сносливость в работе, когда они приезжали подсоблять уборке в Лысых Горах или копать пруды и канавы, но не любил их за их дикость.Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея, с его нововведениями – больницами, школами и облегчением оброка, – не смягчило их нравов, а, напротив, усилило в них те черты характера, которые старый князь называл дикостью. Между ними всегда ходили какие нибудь неясные толки, то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797 году (про которую говорили, что тогда еще воля выходила, да господа отняли), то об имеющем через семь лет воцариться Петре Феодоровиче, при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет. Слухи о войне в Бонапарте и его нашествии соединились для них с такими же неясными представлениями об антихристе, конце света и чистой воле.В окрестности Богучарова были всё большие села, казенные и оброчные помещичьи. Живущих в этой местности помещиков было очень мало; очень мало было также дворовых и грамотных, и в жизни крестьян этой местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников. Одно из таких явлений было проявившееся лет двадцать тому назад движение между крестьянами этой местности к переселению на какие то теплые реки. Сотни крестьян, в том числе и богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семействами куда то на юго восток. Как птицы летят куда то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго восток, где никто из них не был. Они поднимались караванами, поодиночке выкупались, бежали, и ехали, и шли туда, на теплые реки. Многие были наказаны, сосланы в Сибирь, многие с холода и голода умерли по дороге, многие вернулись сами, и движение затихло само собой так же, как оно и началось без очевидной причины. Но подводные струи не переставали течь в этом народе и собирались для какой то новой силы, имеющей проявиться так же странно, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно. Теперь, в 1812 м году, для человека, близко жившего с народом, заметно было, что эти подводные струи производили сильную работу и были близки к проявлению.Алпатыч, приехав в Богучарово несколько времени перед кончиной старого князя, заметил, что между народом происходило волнение и что, противно тому, что происходило в полосе Лысых Гор на шестидесятиверстном радиусе, где все крестьяне уходили (предоставляя казакам разорять свои деревни), в полосе степной, в богучаровской, крестьяне, как слышно было, имели сношения с французами, получали какие то бумаги, ходившие между ними, и оставались на местах. Он знал через преданных ему дворовых людей, что ездивший на днях с казенной подводой мужик Карп, имевший большое влияние на мир, возвратился с известием, что казаки разоряют деревни, из которых выходят жители, но что французы их не трогают. Он знал, что другой мужик вчера привез даже из села Вислоухова – где стояли французы – бумагу от генерала французского, в которой жителям объявлялось, что им не будет сделано никакого вреда и за все, что у них возьмут, заплатят, если они останутся. В доказательство того мужик привез из Вислоухова сто рублей ассигнациями (он не знал, что они были фальшивые), выданные ему вперед за сено.Наконец, важнее всего, Алпатыч знал, что в тот самый день, как он приказал старосте собрать подводы для вывоза обоза княжны из Богучарова, поутру была на деревне сходка, на которой положено было не вывозиться и ждать. А между тем время не терпело. Предводитель, в день смерти князя, 15 го августа, настаивал у княжны Марьи на том, чтобы она уехала в тот же день, так как становилось опасно. Он говорил, что после 16 го он не отвечает ни за что. В день же смерти князя он уехал вечером, но обещал приехать на похороны на другой день. Но на другой день он не мог приехать, так как, по полученным им самим известиям, французы неожиданно подвинулись, и он только успел увезти из своего имения свое семейство и все ценное.Лет тридцать Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой.Дрон был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только войдут в года, обрастут бородой, так, не изменяясь, живут до шестидесяти – семидесяти лет, без одного седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и сильные в шестьдесят лет, как и в тридцать.Дрон, вскоре после переселения на теплые реки, в котором он участвовал, как и другие, был сделан старостой бурмистром в Богучарове и с тех пор двадцать три года безупречно пробыл в этой должности. Мужики боялись его больше, чем барина. Господа, и старый князь, и молодой, и управляющий, уважали его и в шутку называли министром. Во все время своей службы Дрон нн разу не был ни пьян, ни болен; никогда, ни после бессонных ночей, ни после каких бы то ни было трудов, не выказывал ни малейшей усталости и, не зная грамоте, никогда не забывал ни одного счета денег и пудов муки по огромным обозам, которые он продавал, и ни одной копны ужи на хлеба на каждой десятине богучаровских полей.Этого то Дрона Алпатыч, приехавший из разоренных Лысых Гор, призвал к себе в день похорон князя и приказал ему приготовить двенадцать лошадей под экипажи княжны и восемнадцать подвод под обоз, который должен был быть поднят из Богучарова. Хотя мужики и были оброчные, исполнение приказания этого не могло встретить затруднения, по мнению Алпатыча, так как в Богучарове было двести тридцать тягол и мужики были зажиточные. Но староста Дрон, выслушав приказание, молча опустил глаза. Алпатыч назвал ему мужиков, которых он знал и с которых он приказывал взять подводы.Дрон отвечал, что лошади у этих мужиков в извозе. Алпатыч назвал других мужиков, и у тех лошадей не было, по словам Дрона, одни были под казенными подводами, другие бессильны, у третьих подохли лошади от бескормицы. Лошадей, по мнению Дрона, нельзя было собрать не только под обоз, но и под экипажи.Алпатыч внимательно посмотрел на Дрона и нахмурился. Как Дрон был образцовым старостой мужиком, так и Алпатыч недаром управлял двадцать лет имениями князя и был образцовым управляющим. Он в высшей степени способен был понимать чутьем потребности и инстинкты народа, с которым имел дело, и потому он был превосходным управляющим. Взглянув на Дрона, он тотчас понял, что ответы Дрона не были выражением мысли Дрона, но выражением того общего настроения богучаровского мира, которым староста уже был захвачен. Но вместе с тем он знал, что нажившийся и ненавидимый миром Дрон должен был колебаться между двумя лагерями – господским и крестьянским. Это колебание он заметил в его взгляде, и потому Алпатыч, нахмурившись, придвинулся к Дрону.– Ты, Дронушка, слушай! – сказал он. – Ты мне пустого не говори. Его сиятельство князь Андрей Николаич сами мне приказали, чтобы весь народ отправить и с неприятелем не оставаться, и царский на то приказ есть. А кто останется, тот царю изменник. Слышишь?– Слушаю, – отвечал Дрон, не поднимая глаз.Алпатыч не удовлетворился этим ответом.– Эй, Дрон, худо будет! – сказал Алпатыч, покачав головой.– Власть ваша! – сказал Дрон печально.– Эй, Дрон, оставь! – повторил Алпатыч, вынимая руку из за пазухи и торжественным жестом указывая ею на пол под ноги Дрона. – Я не то, что тебя насквозь, я под тобой на три аршина все насквозь вижу, – сказал он, вглядываясь в пол под ноги Дрона.Дрон смутился, бегло взглянул на Алпатыча и опять опустил глаза.– Ты вздор то оставь и народу скажи, чтобы собирались из домов идти в Москву и готовили подводы завтра к утру под княжнин обоз, да сам на сходку не ходи. Слышишь?Дрон вдруг упал в ноги.– Яков Алпатыч, уволь! Возьми от меня ключи, уволь ради Христа.– Оставь! – сказал Алпатыч строго. – Под тобой насквозь на три аршина вижу, – повторил он, зная, что его мастерство ходить за пчелами, знание того, когда сеять овес, и то, что он двадцать лет умел угодить старому князю, давно приобрели ему славу колдуна и что способность видеть на три аршина под человеком приписывается колдунам.Дрон встал и хотел что то сказать, но Алпатыч перебил его:– Что вы это вздумали? А?.. Что ж вы думаете? А?– Что мне с народом делать? – сказал Дрон. – Взбуровило совсем. Я и то им говорю…– То то говорю, – сказал Алпатыч. – Пьют? – коротко спросил он.– Весь взбуровился, Яков Алпатыч: другую бочку привезли.– Так ты слушай. Я к исправнику поеду, а ты народу повести, и чтоб они это бросили, и чтоб подводы были.– Слушаю, – отвечал Дрон.Больше Яков Алпатыч не настаивал. Он долго управлял народом и знал, что главное средство для того, чтобы люди повиновались, состоит в том, чтобы не показывать им сомнения в том, что они могут не повиноваться. Добившись от Дрона покорного «слушаю с», Яков Алпатыч удовлетворился этим, хотя он не только сомневался, но почти был уверен в том, что подводы без помощи воинской команды не будут доставлены.И действительно, к вечеру подводы не были собраны. На деревне у кабака была опять сходка, и на сходке положено было угнать лошадей в лес и не выдавать подвод. Ничего не говоря об этом княжне, Алпатыч велел сложить с пришедших из Лысых Гор свою собственную кладь и приготовить этих лошадей под кареты княжны, а сам поехал к начальству.

ХПосле похорон отца княжна Марья заперлась в своей комнате и никого не впускала к себе. К двери подошла девушка сказать, что Алпатыч пришел спросить приказания об отъезде. (Это было еще до разговора Алпатыча с Дроном.) Княжна Марья приподнялась с дивана, на котором она лежала, и сквозь затворенную дверь проговорила, что она никуда и никогда не поедет и просит, чтобы ее оставили в покое.Окна комнаты, в которой лежала княжна Марья, были на запад. Она лежала на диване лицом к стене и, перебирая пальцами пуговицы на кожаной подушке, видела только эту подушку, и неясные мысли ее были сосредоточены на одном: она думала о невозвратимости смерти и о той своей душевной мерзости, которой она не знала до сих пор и которая выказалась во время болезни ее отца. Она хотела, но не смела молиться, не смела в том душевном состоянии, в котором она находилась, обращаться к богу. Она долго лежала в этом положении.Солнце зашло на другую сторону дома и косыми вечерними лучами в открытые окна осветило комнату и часть сафьянной подушки, на которую смотрела княжна Марья. Ход мыслей ее вдруг приостановился. Она бессознательно приподнялась, оправила волоса, встала и подошла к окну, невольно вдыхая в себя прохладу ясного, но ветреного вечера.«Да, теперь тебе удобно любоваться вечером! Его уж нет, и никто тебе не помешает», – сказала она себе, и, опустившись на стул, она упала головой на подоконник.Кто то нежным и тихим голосом назвал ее со стороны сада и поцеловал в голову. Она оглянулась. Это была m lle Bourienne, в черном платье и плерезах. Она тихо подошла к княжне Марье, со вздохом поцеловала ее и тотчас же заплакала. Княжна Марья оглянулась на нее. Все прежние столкновения с нею, ревность к ней, вспомнились княжне Марье; вспомнилось и то, как он последнее время изменился к m lle Bourienne, не мог ее видеть, и, стало быть, как несправедливы были те упреки, которые княжна Марья в душе своей делала ей. «Да и мне ли, мне ли, желавшей его смерти, осуждать кого нибудь! – подумала она.Княжне Марье живо представилось положение m lle Bourienne, в последнее время отдаленной от ее общества, но вместе с тем зависящей от нее и живущей в чужом доме. И ей стало жалко ее. Она кротко вопросительно посмотрела на нее и протянула ей руку. M lle Bourienne тотчас заплакала, стала целовать ее руку и говорить о горе, постигшем княжну, делая себя участницей этого горя. Она говорила о том, что единственное утешение в ее горе есть то, что княжна позволила ей разделить его с нею. Она говорила, что все бывшие недоразумения должны уничтожиться перед великим горем, что она чувствует себя чистой перед всеми и что он оттуда видит ее любовь и благодарность. Княжна слушала ее, не понимая ее слов, но изредка взглядывая на нее и вслушиваясь в звуки ее голоса.– Ваше положение вдвойне ужасно, милая княжна, – помолчав немного, сказала m lle Bourienne. – Я понимаю, что вы не могли и не можете думать о себе; но я моей любовью к вам обязана это сделать… Алпатыч был у вас? Говорил он с вами об отъезде? – спросила она.Княжна Марья не отвечала. Она не понимала, куда и кто должен был ехать. «Разве можно было что нибудь предпринимать теперь, думать о чем нибудь? Разве не все равно? Она не отвечала.– Вы знаете ли, chere Marie, – сказала m lle Bourienne, – знаете ли, что мы в опасности, что мы окружены французами; ехать теперь опасно. Ежели мы поедем, мы почти наверное попадем в плен, и бог знает…Княжна Марья смотрела на свою подругу, не понимая того, что она говорила.– Ах, ежели бы кто нибудь знал, как мне все все равно теперь, – сказала она. – Разумеется, я ни за что не желала бы уехать от него… Алпатыч мне говорил что то об отъезде… Поговорите с ним, я ничего, ничего не могу и не хочу…– Я говорила с ним. Он надеется, что мы успеем уехать завтра; но я думаю, что теперь лучше бы было остаться здесь, – сказала m lle Bourienne. – Потому что, согласитесь, chere Marie, попасть в руки солдат или бунтующих мужиков на дороге – было бы ужасно. – M lle Bourienne достала из ридикюля объявление на нерусской необыкновенной бумаге французского генерала Рамо о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им оказано будет должное покровительство французскими властями, и подала ее княжне.– Я думаю, что лучше обратиться к этому генералу, – сказала m lle Bourienne, – и я уверена, что вам будет оказано должное уважение.Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо.– Через кого вы получили это? – сказала она.– Вероятно, узнали, что я француженка по имени, – краснея, сказала m lle Bourienne.Княжна Марья с бумагой в руке встала от окна и с бледным лицом вышла из комнаты и пошла в бывший кабинет князя Андрея.– Дуняша, позовите ко мне Алпатыча, Дронушку, кого нибудь, – сказала княжна Марья, – и скажите Амалье Карловне, чтобы она не входила ко мне, – прибавила она, услыхав голос m lle Bourienne. – Поскорее ехать! Ехать скорее! – говорила княжна Марья, ужасаясь мысли о том, что она могла остаться во власти французов.«Чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтоб она, дочь князя Николая Андреича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями! – Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. Все, что только было тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представлялось ей. «Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея; будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. M lle Bourienne lui fera les honneurs de Богучарово. [Мадемуазель Бурьен будет принимать его с почестями в Богучарове.] Мне дадут комнатку из милости; солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды; они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю… – думала княжна Марья не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата. Для нее лично было все равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было; но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами. Что бы они сказали, что бы они сделали теперь, то самое она чувствовала необходимым сделать. Она пошла в кабинет князя Андрея и, стараясь проникнуться его мыслями, обдумывала свое положение.Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, вдруг с новой, еще неизвестной силой возникли перед княжной Марьей и охватили ее. Взволнованная, красная, она ходила по комнате, требуя к себе то Алпатыча, то Михаила Ивановича, то Тихона, то Дрона. Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила m lle Bourienne. Алпатыча не было дома: он уехал к начальству. Призванный Михаил Иваныч, архитектор, явившийся к княжне Марье с заспанными глазами, ничего не мог сказать ей. Он точно с той же улыбкой согласия, с которой он привык в продолжение пятнадцати лет отвечать, не выражая своего мнения, на обращения старого князя, отвечал на вопросы княжны Марьи, так что ничего определенного нельзя было вывести из его ответов. Призванный старый камердинер Тихон, с опавшим и осунувшимся лицом, носившим на себе отпечаток неизлечимого горя, отвечал «слушаю с» на все вопросы княжны Марьи и едва удерживался от рыданий, глядя на нее.

К августу 1944 года для советских войск на балканском направлении сложилась благоприятная обстановка для нанесения решающего удара. Немецкое командование летом 1944 года перебросило с этого направления в Белоруссию и Западную Украину 12 дивизий, тем самым ослабив Группу армий «Южная Украина». Несмотря на это, немецко-румынское командование создало здесь мощную глубоко эшелонированную оборону, состоявшую из 3-4 оборонительных полос, увязанных с водными преградами и холмистой местностью. Сильные оборонительные обводы опоясывали многие города и другие населённые пункты Молдавии и восточной Румынии. Политическая обстановка в Румынии к этому времени резко осложнилась. 4 августа 1944 года румынский кондукэтор Ион Виктор Антонеску встретился с фюрером Германии Адольфом Гитлером. На этой встрече Гитлер заверил румынского союзника, что вермахт будет защищать Румынию так же, как и Германию. Но, в свою очередь, он потребовал от Антонеску заверения в том, что, как бы ни сложились обстоятельства, Румыния останется союзницей Рейха и возьмёт на себя содержание немецких войск, действовавших на румынской территории. Однако в самой Румынии всё больше росло недовольство режимом Антонеску. Многие уже не верили в успешное для Стран Оси развитие событий на фронтах и опасались угрозы оккупации Румынии советскими войсками. Советское командование считало, что румынские войска, которые были в основном расположены на флангах, менее боеспособны, чем немецкие. Поэтому было принято решение нанести главный удар по флангам на двух далеко отстоящих друг от друга участках. 2-й Украинский фронт наносил удар северо-западнее Ясс, 3-й Украинский фронт – южнее Бендер (Суворовская гора). При этом необходимо было убедить противника, что основной удар предполагается нанести на тактически более выгодном кишинёвском направлении. Для этой цели были разработаны и осуществлены специальные меры оперативной маскировки. Развивая наступление по сходящимся к району Хуши − Васлуй − Фэлчиу направлениям, фронты должны были окружить и уничтожить основные силы группы армий «Южная Украина», а затем быстро продвигаться вглубь Румынии. Черноморскому флоту предстояло оказывать огневую поддержку приморскому флангу Третьего Украинского фронта, нарушать прибрежные морские коммуникации Германии и Румынии, уничтожать корабли противника и наносить массированные авиационные удары по военно-морским базам Констанца и Сулина. Ясско-Кишинёвская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с мощного артиллерийского наступления, первая часть которого заключалась в подавлении вражеской обороны перед атакой пехоты и танков, а вторая – в артиллерийском сопровождении атаки. В 7 часов 40 минут, советские войска, сопровождаемые двойным огневым валом, перешли в наступление с Кицканского плацдарма и из района западнее Ясс. Артиллерийский удар был настолько силён, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена.

.png)

Наступление было подкреплено ударами штурмовой авиации по наиболее сильным опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Ударные группировки Второго Украинского фронта прорвали главную, а 27-я армия к середине дня – и вторую полосы обороны. В полосе наступления 27-й армии в прорыв была введена 6-я танковая армия, и в рядах немецко-румынских войск, как признал командующий группой армий «Южная Украина» генерал Ганс Фриснер, «начался невероятный хаос». Немецкое командование, пытаясь остановить продвижение советских войск в районе Ясс, бросило в контратаки три пехотные и одну танковую дивизии. Но это не изменило положения. На второй день наступления ударная группировка 2-го Украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на хребте Маре, а 7-я гвардейская армия и конно-механизированная группа – за Тыргу-Фрумос. К исходу 21 августа войска фронта расширили прорыв до 65 км по фронту и до 40 км в глубину и, преодолев все три оборонительные полосы, овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос, тем самым взяв два мощных укреплённых района за минимальный срок. 3-й Украинский фронт успешно продвигался на южном участке, на стыке 6-й немецкой и 3-й румынской армий. К исходу второго дня операции войска 3-го Украинского фронта изолировали 6-ю немецкую армию от 3-й румынской, замкнув кольцо окружения 6-й немецкой армии у села Леушены. Её командующий бежал, бросив войска. Активно фронтам помогала авиация. За два дня советские лётчики совершили около 6350 вылетов. Авиация Черноморского флота наносила удары по румынским и немецким кораблям и базам в Констанце и Сулине. Немецкие и румынские войска понесли большие потери в живой силе и боевой технике, особенно на главной полосе обороны, и начали поспешно отступать. За первые два дня операции были полностью разгромлены 7 румынских и 2 немецких дивизии. Командующий группой армий «Южная Украина» Фриснер, подробно проанализировав обстановку после первого дня наступления советских войск, понял, что сражение складывается не в пользу группы армий и принял решение отвести войска группы армий за Прут и, несмотря на отсутствие приказа Гитлера, довёл свой приказ до войск 21 августа. На следующий день, 22 августа, дал разрешение на отвод войск группы армий и Генеральный штаб, но было уже поздно. К тому времени ударные группировки советских фронтов уже перехватили основные пути отхода на запад. Немецкое командование проглядело возможность окружения своих войск в районе Кишинёва. В ночь на 22 августа моряки Дунайской военной флотилии совместно с десантной группой 46-й армии успешно форсировали 11-километровый Днестровский лиман, освободили город Аккерман и начали развивать наступление в юго-западном направлении. 23 августа советские фронты вели бои с целью замкнуть кольцо окружения и продолжать продвижение на внешнем фронте. 18-й танковый корпус в тот же день вышел в район Хуши, 7-й механизированный корпус – к переправам через Прут в районе Леушен, а 4-й гвардейский механизированный корпус – к Леово. 46-я армия 3-го Украинского фронта оттеснила войска 3-й румынской армии к Чёрному морю, и она 24 августа прекратила сопротивление. В этот же день корабли дунайской военной флотилии высадили десант в Жебрияны — Вилково. Также 24 августа 5-я ударная армия под командованием генерала Н. Э. Берзарина заняла Кишинёв. 24 августа был завершён первый этап стратегической операции двух фронтов – прорыв обороны и окружение ясско-кишинёвской группировки немецко-румынских войск. К исходу дня советские войска продвинулись на 130–140 км. В окружении оказалось 18 дивизий. 24-26 августа Красная армия вошла в Леово, Кагул, Котовск. К 26 августа вся территория Молдавии была занята советскими войсками.

Молниеносный и сокрушительный разгром немецко-румынских войск под Яссами и Кишинёвом до предела обострил внутриполитическую обстановку в Румынии. Режим Иона Антонеску потерял всякую опору в стране. Многие высшие государственные и военные деятели Румынии ещё в конце июля установили связь с оппозиционными партиями, антифашистами, коммунистами и начали обсуждать подготовку к восстанию. Быстрое развитие событий на фронте ускорило наступление антиправительственного восстания, которое вспыхнуло 23 августа в Бухаресте. Молодойй румынский король Михай I принял сторону восставших, приказал арестовать Антонеску и пронацистских генералов. Было сформировано новое правительство Константина Сэнэтеску с участием национал-царанистов, национал-либералов, социал-демократов и коммунистов. Новое правительство объявило о выходе Румынии из войны на стороне Германии, принятии условий мира, предлагаемых союзниками, и потребовало от немецких войск в кратчайшие сроки покинуть территорию страны. Немецкое командование отказалось выполнить это требование и предприняло попытку подавить восстание. Утром 24 августа немецкая авиация подвергла бомбардировке Бухарест, и днём немецкие войска перешли в наступление. Новое румынское правительство объявило войну Германии и попросило у Советского Союза помощи. Советское командование направило 50 дивизий и основные силы обеих воздушных армий вглубь Румынии на помощь восстанию, а 34 дивизии были оставлены для ликвидации окружённой группировки. К исходу 27 августа окружённая восточнее Прута группировка перестала существовать. К 28 августа была уничтожена и та часть немецких войск, которой удалось переправиться на западный берег Прута с намерением пробиться к Карпатским перевалам. Наступление советских войск на внешнем фронте все более нарастало. Войска Второго Украинского фронта развивали успех в сторону Северной Трансильвании и на фокшанском направлении, 27 августа заняли Фокшаны и вышли на подступы к Плоешты и Бухаресту. Соединения 46-й армии Третьего Украинского фронта, наступая на юг по обоим берегам Дуная, отрезали пути отхода разбитым немецким войскам к Бухаресту. Черноморский флот и Дунайская военная флотилия содействовали наступлению войск, высаживали десанты, наносили удары морской авиацией. 28 августа были взяты города Брэила и Сулина, 29 августа – порт Констанца. В этот день была завершена ликвидация окруженных войск противника западнее реки Прут. На этом Ясско-Кишинёвская операция завершилась.

Миф Ясско-Кишиневской операции

Главный миф Ясско-Кишиневской операции, одной из наиболее успешных операций советских войск, заключается в утверждении, что войска 2-го Украинского фронта генерала Родиона Малиновского и 3-го Украинского фронта генерала Федора Толбухина смогли уничтожить основные силы группы армий «Южная Украина» благодаря тому, что наступление оказалось внезапным для противника и советские полководцы сумели создать на решающих направлениях подавляющее превосходство в силах и средствах, тогда как общее превосходство Красной Армии было не столь велико.

При этом забывают, что столь катастрофическое поражение группа армий «Южная Украина» генерала Ганса Фриснера потерпела не только благодаря низкой боеспособности румынской армии, составлявшей около половины всех войск группы армий, но в еще большей степени благодаря тому, что сразу после окружения под Яссами и Кишиневом Румыния сменила фронт и объявила войну Германии. В результате румынские войска в «котле» сразу же капитулировали, остатки немецких войск, находившиеся вне кольца, вынуждены были быстро уйти из Румынии, и оставшимся в кольце немецким дивизиям не приходилось надеяться ни на деблокирующий удар, ни на то, что им удастся дойти до откатившегося на сотни километров нового немецкого фронта.

Ясско-Кишиневская операция проводилась в период с 20 по 29 августа 1944 года Действия фронтов в качестве представителя Ставки координировал маршал Семен Тимошенко. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов состояли из 91 дивизии, 6 танковых и моторизованных корпусов и 4 танковых и мотострелковых бригад. Они насчитывали 1 314,2 тыс. человек, 16 тыс. орудий и минометов, 1870 танков и САУ и 2200 самолетов. Им противостояла германо-румынская группа армий «Южная Украина» под командованием германского генерала Ганса Фриснера. Она состояла из 24 немецких дивизий, одной боевой группы и двух бригад, одной словацкой дивизии, 20 румынских дивизий и 6 румынских бригад и насчитывала около 900 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и минометов, 400 танков и штурмовых орудий и 810 самолетов.

Окружение короля Румынии Михая I искало пути заключения мира с Антигитлеровской коалицией. К августу 1944 года против Антонеску составился заговор во главе с королем. В случае начала большого советского наступления предполагалось или убедить Антонеску заключить перемирие, или арестовать диктатора. Еще 3 августа Фриснер, убедившись, что правительство Антонеску в любой момент может быть свергнуто, направил письма Гитлеру и Риббентропу, а также Гудериану, где требовал подчинить себе все немецкие войска и военные учреждения в Румынии. Он также настаивал: «Если в румынских частях на фронте вновь появятся симптомы брожения, необходимо будет отдать приказ об отводе группы армий за Прут и далее на линию Галац, Фокшаны, отроги Восточных Карпат». Однако Гитлер и Кейтель не дали разрешения на отход, равно как и не предоставили Фриснеру прав главнокомандующего. Риббентроп, которого беспокоило положение в Румынии, предложил ввести в Бухарест танковую дивизию. Но свободных танковых дивизий на Восточном фронте не нашлось. Тогда возникла идея направить в румынскую столицу 4-ю полицейскую дивизию СС из Югославии, но против этого выступил Йодль, считая, что она необходима для борьбы с партизанами Тито. Кроме того, с конца июня до 13 августа группа армий «Южная Украина» вынуждена была передать на другие участки фронта 11 дивизий. Начиная с 7 августа немецкая разведка выявила признаки подготовки советского наступления, но сил для противодействия ему у группы армий «Южная Украина» не было. Вероятно, в случае своевременного отхода за Прут германо-румынские войска смогли бы избежать катастрофы. Однако и в этом случае, скорее всего, Румыния вышла бы из войны и германские войска группы армий «Южная Украина» все равно оказались бы в безнадежном положении. С другой стороны, если бы Румыния не вышла из войны, группа армий «Южная Украина» даже после окружения в районе Ясс имела бы возможность создать новый фронт и попытаться деблокировать окруженных.

19 августа советские войска провели разведку боем. Основное наступление началось утром 20 августа с мощной артиллерийской и авиационной подготовки. Фриснер 21 августа отдал приказ об отходе за Прут. В ночь на 22 августа моряки Дунайской военной флотилии совместно с десантной группой 46-й армии 3-го Украинского фронта форсировали 11-километровый Днестровский лиман, освободили город Аккерман и начали развивать наступление в юго-западном направлении. К утру 22 августа войска 2-го Украинского фронта овладели хребтом Маре и вышли на оперативный простор.

Фриснер вспоминал: «Вследствие выхода из боя некоторых румынских соединений противник сумел быстрым рывком продвинуть свои войска, и прежде всего танки, находившиеся уже к западу от реки Прут, далеко на юг. 23 августа днем русские танки появились у Бырлада, и здесь упорные бои с ними завязали подоспевшие с юга подразделения оружейно-технической школы 8-й армии. Вечером того же дня советские войска уже были в районе восточнее Бакэу».

В окружении оказалось 18 германских и румынских дивизий. Сталин приказал не увлекаться продвижением в глубь Румынии, а в первую очередь покончить с окруженной группировкой.

23 августа, когда стало ясно, что фронт прорван и основные силы группы армий «Южная Украина» попали в окружение, Антонеску собирался объявить в стране дополнительную мобилизацию и совместно с немцами создать новую линию обороны. За одобрением этого решения он прибыл во дворец к королю Михаю I. Но король предложил Антонеску немедленно заключить перемирие, а когда тот отказался, считая, что для перемирия требуется согласие немцев, объявил о выходе Румынии из войны. Румынские войска начали покидать позиции, а те, что оказались в «котле», прекратили сопротивление и сдались в плен. В Бухаресте было сформировано коалиционное правительство с участием коммунистов во главе с генералом Константином Сэнэтеску, которое потребовало от немецких войск в кратчайшие сроки покинуть территорию Румынии. Гитлер распорядился занять Бухарест и вернуть к власти Антонеску. Зенитно-артиллерийские части Люфтваффе, защищавшие нефтеносный район Плоешти, были направлены в Бухарест с приказом овладеть всеми ключевыми пунктами города. Утром 24 августа Люфтваффе бомбили Бухарест. К городу были переброшены и немецкие пехотные части. Но этих сил было слишком мало, и их попытка выдвинуться к румынской столице была отбита. 25 августа Румыния объявила войну Германии, но еще за день до этого румынский король призвал румынскую армию действовать против немцев как против врагов. Тем временем к Бухаресту двигались 50 советских дивизий, в то время как 34 дивизии ликвидировали окруженную группировку. Как признал Фриснер, «возможность взломать вражеское кольцо окружения с запада и тем облегчить положение ведущих тяжелые бои немецких войск была потеряна немецким командованием 25 августа, когда румынские войска начали боевые действия против немцев и во внутренних районах Румынии, в частности — в Валахии».

К началу сентября основные силы окруженных немецких войск прекратили сопротивление. Только пленными германские и румынские войска потеряли около 209 тыс. человек. В качестве трофеев было взято 2 тыс. орудий, 340 танков и штурмовых орудий, почти 18 тыс. автомашин и другая боевая техника. Советские потери, по официальным данным, составили 67,1 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. — безвозвратно. Принимая во внимание вероятное занижение в три раза советских безвозвратных потерь, общие потери советских войск в Ясско-Кишиневской операции можно оценить в 94 тыс. человек.

Румыния выставила для борьбы против Германии и ее союзников 535 тыс. солдат и офицеров. Погибло в боях против немецких и венгерских войск и умерло от ран около 120 тыс. румынских солдат. Еще более 90 тыс. человек было ранено. В плен попало около 50 тыс. румынских солдат и офицеров, из них около 15 тыс. человек умерло в германском и венгерском плену. Общие потери погибшими и умершими в плену составили около 135 тыс. человек.

Из книги Внешняя разведка СССР автора Колпакиди Александр Иванович

Операции в СШАВ трех легальных резидентурах (в Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско) работало по 13 офицеров разведки в каждой. К ним следует прибавить сотрудников подрезидентур в Лос-Анджелесе, Портленде, Сиэтле и некоторых других городах. Однако эти сравнительно

Из книги Все мифы о Второй мировой. «Неизвестная война» автора Соколов Борис Вадимович

Миф Ясско-Кишиневской операцииГлавный миф Ясско-Кишиневской операции, одной из наиболее успешных операций советских войск, заключается в утверждении, что войска 2-го Украинского фронта генерала Родиона Малиновского и 3-го Украинского фронта генерала Федора Толбухина

автора Пыхалов Игорь Васильевич

Операции ЦРУ«Аякс»Одной из самых удачных операций ЦРУ в начале 1950-х гг. была организация государственного переворота в Иране.Её предыстория такова. Как известно, в августе 1941 г., после начала Великой Отечественной войны, в Иран были введены английские и советские войска.

Из книги ЦРУ и другие спецслужбы США автора Пыхалов Игорь Васильевич

Операции ФБР«Красный ужас» и борьба с инакомыслиемКак известно, после начала Первой мировой войны Соединённые Штаты формально придерживались нейтралитета. Однако на деле их симпатии были явно на стороне Антанты. В свою очередь немцы, зная об этом и пользуясь тем, что у

Из книги Десанты 1941 года автора Юновидов Анатолий Сергеевич

До операции(19 июля — 4 сентября)Отход во второй половине июля 1941 г. советских войск за Днестр, дальнейшее отступление их в начале августа, прорыв немецко-фашистских войск севернее Тирасполя создали непосредственную угрозу Одесской военно-морской базе со стороны суши. 4

Из книги Наум Эйтингон – карающий меч Сталина автора Шарапов Эдуард Прокопьевич

ОперацииЭйтингон сыграл ведущую роль в проведении ставших легендарными оперативных радиоигр против немецкой разведки, которые получили названия «Монастырь» и «Березино». Разработкой оперативной игры занимались комиссар госбезопасности 3-го ранга Павел Судоплатов,

автора Мощанский Илья Борисович