Одно и то же. При Павле был фельдмаршал по флоту, гр. Иван Григ. Чернышев. Фельдмаршальский жезл, жалуемый при сане этом; подзорная трубка, с черными двуглавыми орлами по золоту. Фельдмаршельство, чин, сан, звание это. Фельдфебель, старший унтер-офицер в роте. Фельдфебельский, к нему относящ. Фельдфебельша, жена его. Фельдцейгмейстер, главный начальник всей артиллерии. Фельдцейгмейстерский, к нему относящ. Фельдшер искажен. фершел, помощник лекаря. Фельдшерский набор, готовальня со снарядами для кровопусканья и пр. Фельдшерша, жена его. Фельдшпат м. ископаемый полевой шпат. Фельдъегерь, м. рассыльный, гонец, курьер при высшем правительстве, в военном звании. Фельдъегерская подорожная. Фельдъегерша, жена его.

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

фельдмаршал

фельдмаршала, м. (нем. Feidmarschall) (воен. дореволюц. и загр.). Высший военный чин в русской царской армии и нек-рых армиях запада.

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

фельдмаршал

А, м. В дореволюционной руской и нек-рых других армиях: высший генеральский чин, а также лицо, имеющее этот чин.

прил. фельдмаршальский, -ая. -ое. Ф. жезл.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

фельдмаршал

Высший военный — генеральский — чин (в армиях некоторых государств и в армииРоссийского государства до 1917 г.).

Лицо, имеющее такой чин.

Энциклопедический словарь, 1998 г.

фельдмаршал

ФЕЛЬДМАРШАЛ (нем. Feldmarchall) высшее воинское звание в армиях некоторых государств. В 16 в. в германских государствах, в 1700 в России введено воинское звание генерал-фельдмаршал. Звание фельдмаршал сохранилось в Великобритании и некоторых др. государствах.

Большой юридический словарь

фельдмаршал

(нем. Feldmarchall) — высшее воинское звание в армиях некоторых государств. В XVI в. в германских государствах, в 1700 г. в России введено воинское звание генерал-Ф. Звание Ф. сохранилось в Великобритании и некоторых других государствах.

Фельдмаршал

(нем. Feidmarschall), высшее воинское звание в сухопутных войсках некоторых государств. См. Генерал-фельдмаршал.

Википедия

Фельдмаршал

Фельдма́ршал — чин , высшее воинское звание, существовавшее в армиях Священной Римской империи (позже — Австрийской империи) и германских государств, затем многих других государств.

Соответствует званию маршала в некоторых других странах.

Фельдмаршал (Великобритания)

Фельдма́ршал — высшее воинское звание в сухопутных войсках Великобритании.

Фельдмаршал (Швеция)

Фельдмаршал — высшее воинское звание в Швеции. С 1561 и до 1824 оно было присвоено 77 военачальникам. Юридически сохранялось в системе воинских званий шведской армии до реформы 1972 года.

Звание фельдмаршала пришло в Швецию из Германии во второй половине XVI века. Первоначально оно не было высшим военным чином и давалось лишь во время каких-либо военных предприятий. В правление Густава II Адольфа положение фельдмаршала изменилось. Так фельдмаршал Кристер Соме в 1611 г. был главнокомандующим в Смоланде, Еспер Маттсон Крус был вторым человеком после герцога Юхана во время отсутствия короля в стране, а Эверт Горн и Карл Карлссон Юлленъельм являлись ближайшими людьми Якоба Делагарди во время Смуты в России. В 1621 г. во время похода на Ригу в фельдмаршалы был произведён Герман Врангель и продолжал сохранять это звание и после его завершения.

Во время Тридцатилетней войны система воинских званий в Швеции приобрела более чёткую структуру, и звание фельдмаршала стали носить командующие армий, которые самостоятельно вели военные операции. Фельдмаршалы всё ещё подчинялись риксмарску, а также генералиссимусу и даже «собственному генерал-лейтенанту» короля, когда имелся такой чин; но тем не менее они уже причислялись к высшем военным чинам.

В 1648 году в шведской армии появилось звание фельдмаршал-лейтенанта, но оно не прижилось и с начала XVIII века не использовалось.

После Ю. А. Сандельса, произведённого в фельдмаршалы в 1824 г., больше это звание никто не получал.

Примеры употребления слова фельдмаршал в литературе.

Но, с другой стороны, старый фельдмаршал, после того как его умные друзья, аграрии, в знак благодарности преподнесли ему от имени всей нации поместье Нойдек, проникся любовью и к сельскому хозяйству.

Мы оставили фельдмаршала Апраксина, когда 9и отослал с Беловым срочные депеши в Петербург, то есть в самом начале сентября.

Фельдмаршал, блистательно отличившийся в турецких войнах, комтур Тевтонского рыцарского ордена в Гейльбронне, комендант Гейдельбергской крепости во время войны с Францией.

Кавабэ сказал, что все благомыслящие японцы, проникнутые чувством искренней признательности к его высокопревосходительству фельдмаршалу за его истинно гуманное отношение к побежденной Японии и за его благоуспешные неустанные заботы в направлении демократизации страны и пресечения попыток разрушительных элементов распространять тлетворные идеи, считают высокой честью для себя участвовать в деле выполнения влаголюбивых предначертаний его высокопревосходительства по части утверждения кардинальных принципов демократии.

Войдя в этот поздний час в кабинет Гитлера, Гаха сразу заметил рядом с фюрером не только Риббентропа и Вайцзекера, но и фельдмаршала Геринга, срочно вызванного из Сан-Ремо, где он отдыхал, и генерала Кейтеля, однако не увидел врача Гитлера, шарлатана по имени Теодор Морелль.

Эдна Грюн была на тридцать лет моложе фельдмаршала, и ничего нет странного в том, что вдовец влюбился.

Дорио одобрил ее, позвал Гюйо, тот передал Морису, и план будущего фельдмаршала был принят к действию на самом высоком уровне.

В последние мирные дни египтяне стали свидетелями странного спектакля: фельдмаршал виконт Монтгомери прибыл в страну с недельным визитом, продолжавшимся с 3 по 10 мая.

Когда в нарвский лагерь прибыл наконец фельдмаршал Огильви, взятый настоянием Паткуля из Вены на московскую службу за немалое жалованье, мимо кормления и всякого винного и иного довольствия — в год три тысячи золотых ефимок, — Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юрьев.

Примите, пожалуйста, мои поздравления по случаю капитуляции фельдмаршала Паулюса и по случаю конца 6-й германской армии.

И вот встал крестьянский сын — Маршал Советского Союза и, глядя прямо в глаза юнкерскому сынку— фельдмаршалу фашистской Германии, сказал: — Имеете ли вы на руках акт безоговорочной капитуляции, изучили ли его и имеете ли полномочия подписать этот акт?

На свободе оказались и фельдмаршал Шернер, не подчинившийся акту капитуляции, генералы Хойзингер, Венк, Мантейфель, Манштейн, начальник имперской канцелярии Гитлера Ламмерс, министр финансов граф Шверин фон Крозик, министр вооружений Зауэр и.

Возбужденный перспективой завоевания Египта, он отложил штурм Маллы до начала сентября, и Роммелю — теперь фельдмаршалу, к удивлению итальянцев, — было разрешено занять сравнительно узкий проход между Эль-Аламейном и впадиной Каттара в качестве плацдарма для будущих операций, конечной целью которых был Суэцкий канал.

Замысел фельдмаршала заключался в том, чтобы прорвать слабую английскую оборону у края впадины Каттара, затем повернуть на север, к востоку от Алам-эль-Хальфы, и стремительным броском выйти к берегу у Эль-Хаммама.

Вечером того дня, когда Геббельс произнес уже упомянутую рчеь, у него дома, в незадолго до начала войны отстроенном по его приказу дворце вблизи Бранденбургских ворот, собрались высокопоставленные гости, в том числе фельдмаршал Мильх, министр юстиции Тирак, статс-секретарь министерства внутренних дел Штукарт, статс-секретарь Кернер, а также Функ и Лей.

200 лет назад родился последний генерал-фельдмаршал Российской империи Дмитрий Милютин — крупнейший реформатор русской армии.

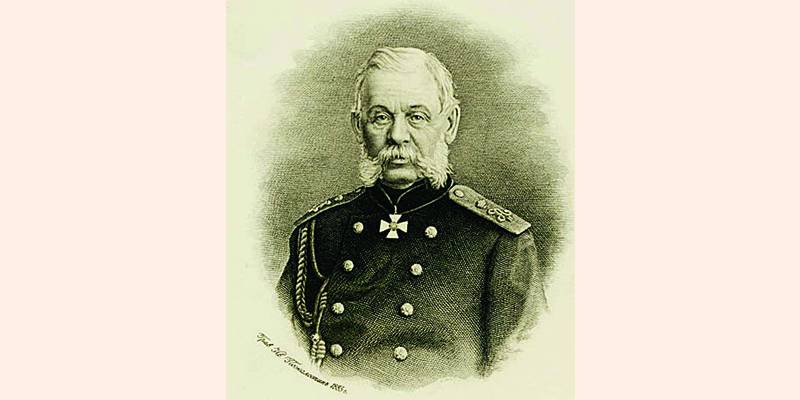

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912)

Именно ему Россия обязана введением всеобщей воинской повинности. Для своего времени это была настоящая революция в принципах комплектования армии. До Милютина русская армия являлась сословной, её основу составляли рекруты — солдаты, набранные из мещан и крестьян по жребию. Теперь же в неё призывались все — вне зависимости от происхождения, знатности и богатства: защита Отечества становилась воистину священным долгом каждого. Впрочем, генерал-фельдмаршал прославился не только этим…

ФРАК ИЛИ МУНДИР?

Дмитрий Милютин родился 28 июня (10 июля) 1816 года в Москве. По отцовской линии он принадлежал к дворянам среднего достатка, фамилия которых вела начало от популярного сербского имени Милутин. Отец будущего фельдмаршала, Алексей Михайлович, унаследовал фабрику и имения, обременённые огромными долгами, с которыми он безуспешно пытался расплатиться всю жизнь. Мать же, Елизавета Дмитриевна, урождённая Киселёва, происходила из старого именитого дворянского рода, дядей Дмитрия Милютина был генерал от инфантерии Павел Дмитриевич Киселёв — член Государственного совета, министр государственных имуществ, а позже посол России во Франции.

Алексей Михайлович Милютин интересовался точными науками, являлся членом Московского общества испытателей природы при университете, был автором ряда книг и статей, а Елизавета Дмитриевна прекрасно знала зарубежную и русскую литературу, любила живопись и музыку. С 1829 года Дмитрий учился в Московском университетском благородном пансионе, мало чем уступавшем Царскосельскому лицею, причём плату за его обучение внёс Павел Дмитриевич Киселёв. К этому времени относятся первые научные работы будущего реформатора русской армии. Он составил «Опыт литературного словаря» и синхронические таблицы по , а в возрасте 14–15 лет написал «Руководство к съемке планов с применением математики», которое удостоилось положительных рецензий в двух солидных журналах.

В 1832 году Дмитрий Милютин окончил пансион, получив право на чин десятого класса Табели о рангах и серебряную медаль за успехи в учёбе. Перед ним встал знаковый для молодого дворянина вопрос: фрак или мундир, статская или военная стезя? В 1833 году он отправился в Петербург и по совету дяди поступил унтер-офицером в 1-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду. Впереди его ждали 50 лет военной службы. Через полгода Милютин стал прапорщиком, но ежедневная шагистика под присмотром великих князей изнуряла и отупляла настолько, что он даже начал задумываться о смене профессии. К счастью, в 1835 году ему удалось поступить в Императорскую военную академию, которая готовила офицеров Генерального штаба и преподавателей для военно-учебных заведений.

В конце 1836 года Дмитрий Милютин был выпущен из академии с серебряной медалью (на выпускных экзаменах получил 552 балла из 560 возможных), произведён в поручики и определён в Гвардейский генеральный штаб. Но одного жалованья гвардейцу явно недоставало для достойного проживания в столице, даже если он, как это делал Дмитрий Алексеевич, и сторонился развлечений золотой офицерской молодёжи. Так что пришлось постоянно подрабатывать переводами и статьями в различных периодических изданиях.

ПРОФЕССОР ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ

В 1839 году Милютина по его просьбе командировали на Кавказ. Служба в Отдельном Кавказском корпусе была в то время не просто необходимой военной практикой, но и значимой ступенью для успешной карьеры. Милютин разработал ряд операций против горцев, сам участвовал в походе на аул Ахульго — тогдашнюю столицу Шамиля. В этой экспедиции он был ранен, однако остался в строю.

На следующий год Милютин получил назначение на должность квартирмейстера 3-й гвардейской пехотной дивизии, а в 1843-м — обер-квартирмейстера войск Кавказской линии и Черноморья. В 1845 году по рекомендации близкого к наследнику престола князя Александра Барятинского его отозвали в распоряжение военного министра, и одновременно Милютин был избран профессором Военной академии. В характеристике, данной ему Барятинским, отмечалось, что он усерден, отличных способностей и ума, примерной нравственности, в хозяйстве бережлив.

Не бросал Милютин и научных занятий. В 1847–1848 годах вышел его двухтомный труд «Первые опыты военной статистики», а в 1852–1853 годах — профессионально выполненная «История войны России с Франциею в царствование императора Павла I в 1799 году» в пяти томах.

Последняя работа была подготовлена двумя содержательными статьями, написанными им ещё в 1840-х: «А.В. Суворов как полководец» и «Русские полководцы XVIII столетия». «История войны России с Франциею», сразу же после выхода в свет переведённая на немецкий и французский языки, принесла автору Демидовскую премию Петербургской академии наук. Вскоре после этого он был избран членом-корреспондентом академии.

В 1854 году Милютин, будучи уже генерал-майором, стал делопроизводителем Особого комитета о мерах защиты берегов Балтийского моря, который был образован под председательством наследника престола великого князя Александра Николаевича. Так служба свела будущего царя-реформатора Александра II и одного из наиболее эффективных его сподвижников по разработке преобразований…

ЗАПИСКА МИЛЮТИНА

В декабре 1855 года, когда шла столь тяжёлая для России Крымская война, военный министр Василий Долгоруков попросил Милютина составить записку о положении дел в армии. Тот выполнил поручение, особо отметив, что численность вооружённых сил Российской империи велика, но основу войск составляют необученные рекруты и ополченцы, что не хватает грамотных офицеров, отчего новые наборы делаются бессмысленными.

Проводы новобранца. Худ. И.Е. Репин. 1879

Милютин писал, что дальнейшее увеличение армии невозможно и по экономическим причинам, поскольку промышленность неспособна обеспечить её всем необходимым, а ввоз из-за границы затруднён в силу бойкота, объявленного России европейскими странами. Очевидными были проблемы, связанные с недостатком пороха, продовольствия, винтовок и артиллерийских орудий, не говоря уже о бедственном состоянии транспортных путей. Горькие выводы записки во многом повлияли на решение членов совещания и самого молодого царя Александра II начать переговоры о заключении мира (Парижский мирный договор был подписан в марте 1856 года).

В 1856-м Милютина вновь направили на Кавказ, где он занял должность начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса (вскоре переформированного в Кавказскую армию), однако уже в 1860 году император назначил его товарищем (заместителем) военного министра. Новый руководитель военного ведомства Николай Сухозанет, видя в Милютине реального конкурента, пытался отстранить своего заместителя от значимых дел, и тогда у Дмитрия Алексеевича даже появлялись мысли о выходе в отставку для занятий исключительно преподавательской и научной деятельностью. Всё изменилось внезапно. Сухозанета отправили в Польшу, а управление министерством возложили на Милютина.

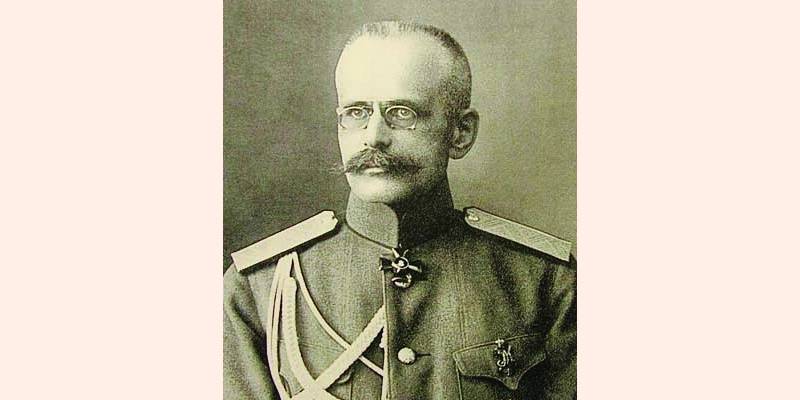

Граф Павел Дмитриевич Киселёв (1788–1872) — генерал от инфантерии, министр государственных имуществ в 1837–1856 годах, дядя Д.А. Милютина

Первые же его шаги на новом посту были встречены всеобщим одобрением: число чиновников министерства сократилось на тысячу человек, а количество исходящих бумаг — на 45%.

НА ПУТИ К НОВОЙ АРМИИ

15 января 1862 года (менее чем через два месяца после вступления в высокую должность) Милютин представил Александру II всеподданнейший доклад, который, по сути, являлся программой широких преобразований в русской армии. Доклад содержал 10 пунктов: численность войск, их комплектование, штаты и управление, строевая подготовка, личный состав войск, военно-судебная часть, провиантское снабжение, военно-врачебная часть, артиллерия, инженерные части.

Подготовка плана военной реформы потребовала от Милютина не просто напряжения сил (над докладом он работал по 16 часов в сутки), но и изрядной смелости. Министр покусился пусть на архаичную и немало скомпрометировавшую себя в Крымской войне, но всё же легендарную, овеянную героическими преданиями сословно-патриархальную армию, помнившую как «времена очаковские», так и Бородино и капитуляцию Парижа. Однако Милютин решился на этот рискованный шаг. А вернее, на целый ряд шагов, поскольку масштабная реформа вооружённых сил России под его руководством продолжалась без малого 14 лет.

Обучение рекрутов в николаевское время. Рисунок А. Васильева из книги Н. Шильдера «Император Николай I. Его жизнь и царствование»

Прежде всего он исходил из принципа наибольшего сокращения численности армии в мирное время при возможности максимального её увеличения в случае войны. Милютин прекрасно понимал, что немедленно изменить систему набора ему никто не позволит, а потому предложил довести число ежегодно набираемых рекрутов до 125 тыс. при условии увольнения солдат «в отпуск» на седьмом-восьмом году службы. В результате за семь лет численность армии снизилась на 450–500 тыс. человек, но зато образовался резерв обученного запаса в 750 тыс. человек. Нетрудно заметить, что формально это было не сокращение сроков службы, а всего лишь предоставление солдатам временного «отпуска» — обман, так сказать, для пользы дела.

ЮНКЕРА И ВОЕННЫЕ ОКРУГА

Не менее острым оказался вопрос подготовки офицерских кадров. Ещё в 1840 году Милютин писал:

«Наши офицеры образуются совершенно как попугаи. До производства их они содержатся в клетке, и беспрестанно толкуют им: «Попка, налево кругом!», и попка повторяет: «Налево кругом». Когда попка достигает до того, что твердо заучит все эти слова и притом будет уметь держаться на одной лапке… ему надевают эполеты, отворяют клетку, и он вылетает из нее с радостью, с ненавистью к своей клетке и прежним своим наставникам».

В середине 1860-х военно-учебные заведения по требованию Милютина передали в подчинение Военному министерству. Кадетские корпуса, переименованные в военные гимназии, стали средними специальными учебными заведениями. Их выпускники поступали в военные училища, подготавливавшие ежегодно около 600 офицеров. Этого оказалось явно недостаточно для пополнения командного состава армии, и было принято решение о создании юнкерских училищ, при поступлении в которые требовались знания в объёме примерно четырёх классов обычной гимназии. Такие училища выпускали ещё порядка 1500 офицеров в год. Высшее же военное образование было представлено Артиллерийской, Инженерной и Военно-юридической академиями, а также Академией Генерального штаба (ранее Императорская военная академия).

На основании нового устава о строевой пехотной службе, изданного в середине 1860-х, изменилось и обучение солдат. Милютин возродил суворовский принцип — уделять внимание лишь тому, что действительно необходимо рядовым для несения службы: физической и строевой подготовке, стрельбе и тактическим хитростям. В целях распространения грамотности среди рядового состава организовывались солдатские школы, создавались полковые и ротные библиотеки, появились и специальные периодические издания — «Солдатская беседа» и «Чтение для солдат».

Разговоры о необходимости перевооружения пехоты велись ещё с конца 1850-х. Поначалу речь шла о переделывании старых ружей на новый лад, и только через 10 лет, в конце 1860-х, было принято решение отдать предпочтение винтовке системы Бердана № 2.

Чуть раньше, по «Положению» 1864 года, Россию поделили на 15 военных округов. Управления округов (артиллерийское, инженерное, интендантское и медицинское) подчинялись, с одной стороны, начальнику округа, а с другой — соответствующим главным управлениям Военного министерства. Эта система устраняла излишнюю централизацию управления войсками, обеспечивала оперативное руководство на местах и возможность быстрой мобилизации вооружённых сил.

Следующим насущным шагом в деле реорганизации армии должно было стать введение всеобщей воинской повинности, а также усиленная подготовка офицерских кадров и повышение расходов на материальное обеспечение армии.

Однако после выстрела Дмитрия Каракозова в монарха 4 апреля 1866 года позиции консерваторов заметно укрепились. Впрочем, дело было не только в покушении на царя. Надо иметь в виду, что каждое решение о реорганизации вооружённых сил требовало целого ряда нововведений. Так, создание военных округов повлекло за собой «Положение об учреждении интендантских складов», «Положение об управлении местными войсками», «Положение об организации крепостной артиллерии», «Положение об управлении генерал-инспектора кавалерии», «Положение об организации артиллерийских парков» и т.п. И каждое такое изменение неотвратимо обостряло борьбу министра-реформатора с его противниками.

ВОЕННЫЕ МИНИСТРЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

А.А. Аракчеев

М.Б. Барклай-де-Толли

С момента создания Военного министерства Российской империи в 1802 году и вплоть до свержения самодержавия в феврале 1917 года этим ведомством руководили 19 человек, в том числе такие заметные деятели, как Алексей Аракчеев, Михаил Барклай-де-Толли и Дмитрий Милютин.

Последний дольше всех занимал пост министра — целых 20 лет, с 1861 по 1881 год. Меньше всех — с 3 января по 1 марта 1917 года — в этой должности пребывал последний военный министр царской России Михаил Беляев.

Д.А. Милютин

М.А. Беляев

БИТВА ЗА ВСЕОБЩУЮ ВОИНСКУЮ ПОВИННОСТЬ

Неудивительно, что с конца 1866 года самым популярным и обсуждаемым стал слух об отставке Милютина. Его обвиняли в разрушении армии, славной своими победами, в демократизации её порядков, что вело к падению авторитета офицеров и к анархии, и в колоссальных расходах на военное ведомство. Следует отметить, что бюджет министерства действительно только в 1863 году был превышен на 35,5 млн рублей. Однако противники Милютина предлагали урезать суммы, отпускаемые военному ведомству, настолько, что потребовалось бы сократить вооружённые силы наполовину, вообще прекратив рекрутские наборы. В ответ министр представил расчёты, из которых следовало, что Франция тратит на каждого солдата 183 рубля в год, Пруссия — 80, а Россия — 75 рублей. Иными словами, русская армия оказывалась самой дешёвой из всех армий великих держав.

Важнейшие для Милютина баталии развернулись в конце 1872 — начале 1873 года, когда проходило обсуждение проекта Устава о всеобщей воинской повинности. Во главе противников этого венца военных реформ встали фельдмаршалы Александр Барятинский и Фёдор Берг, министр народного просвещения, а с 1882 года министр внутренних дел Дмитрий Толстой, великие князья Михаил Николаевич и Николай Николаевич Старший, генералы Ростислав Фадеев и Михаил Черняев и шеф жандармов Пётр Шувалов. А за спиной у них маячила фигура посла в Петербурге недавно созданной Германской империи Генриха Рейсса, получавшего инструкции лично от канцлера Отто фон Бисмарка. Антагонисты реформ, добившись разрешения знакомиться с бумагами Военного министерства, регулярно составляли записки, полные лжи, которые немедленно появлялись в газетах.

Всесословная воинская повинность. Евреи в одном из воинских присутствий на западе России. Гравюра А. Зубчанинова с рисунка Г. Бролинга

Император в этих сражениях занимал выжидательную позицию, не решаясь принять ни одну из сторон. Он то учреждал комиссию для изыскания путей уменьшения военных расходов под председательством Барятинского и поддерживал идею замены военных округов 14 армиями, то склонялся в пользу Милютина, доказывавшего, что надо или отменить всё, что было сделано в армии в 1860-х годах, или твёрдо идти до конца. Морской министр Николай Краббе рассказывал, как проходило обсуждение вопроса о всеобщей воинской повинности в Государственном совете:

«Сегодня Дмитрий Алексеевич был неузнаваем. Он не ожидал нападений, а сам бросался на противника, да так, что вчуже было жутко… Зубами в глотку и через хребет. Совсем лев. Наши старички разъехались перепуганные».

В ХОДЕ ВОЕННЫХ РЕФОРМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ СТРОЙНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ АРМИЕЙ И ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА, установить новый принцип её комплектования, перевооружить пехоту и артиллерию

Наконец 1 января 1874 года Устав о всесословной воинской повинности был утверждён, а в высочайшем рескрипте на имя военного министра сказано:

«Тяжелыми трудами вашими в этом деле и просвещенным на него взглядом вы оказали государству услугу, которую я ставлю себе в особое удовольствие засвидетельствовать и за которую выражаю вам мою душевную признательность».

Таким образом, в ходе военных реформ удалось создать стройную систему управления армией и подготовки офицерского корпуса, установить новый принцип её комплектования, во многом возродить суворовские методы тактического обучения солдат и офицеров, повысить их культурный уровень, перевооружить пехоту и артиллерию.ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ

Русско-турецкую войну 1877–1878 годов Милютин и его антагонисты встречали с совершенно противоположными чувствами. Министр волновался, поскольку реформа армии только набирала обороты и ещё многое предстояло сделать. А его оппоненты надеялись, что война вскроет несостоятельность реформы и заставит монарха прислушаться к их словам.

В целом события на Балканах подтвердили правоту Милютина: армия с честью выдержала испытание войной. Для самого же министра подлинной проверкой на прочность стала осада Плевны, а точнее, то, что произошло после третьего неудачного штурма крепости 30 августа 1877 года. Главнокомандующий Дунайской армией великий князь Николай Николаевич Старший, потрясённый неудачей, решил снять осаду с Плевны — ключевого пункта турецкой обороны в Северной Болгарии — и отвести войска за Дунай.

Представление пленного Осман-паши Александру II в Плевне. Худ. Н. Дмитриев-Оренбургский. 1887. Среди высших военных чинов России изображён министр Д.А. Милютин (крайний справа)

Милютин возражал против такого шага, объясняя, что к русской армии вскоре должно подойти подкрепление, да и положение турок в Плевне далеко не блестящее. Но на его возражения великий князь раздражённо ответил:

«Если считаете возможным, то и принимайте командование на себя, а я прошу меня уволить».

Трудно сказать, как развивались бы события дальше, если бы на театре военных действий не присутствовал Александр II. Он прислушался к доводам министра, и после осады, организованной героем Севастополя генералом Эдуардом Тотлебеном, 28 ноября 1877 года Плевна пала. Обращаясь к свите, государь тогда объявил:

«Знайте, господа, что сегодняшним днем и тем, что мы здесь, мы обязаны Дмитрию Алексеевичу: он один на военном совете после 30 августа настаивал на том, чтобы не отступать от Плевны».

Военного министра наградили орденом Святого Георгия II степени, что было случаем исключительным, поскольку тот не имел ни III, ни IV степени этого ордена. Милютина возвели в графское достоинство, но самое главное заключалось в том, что после трагического для России Берлинского конгресса он стал не просто одним из самых близких царю министров, но и фактическим главой внешнеполитического ведомства. Товарищ (заместитель) министра иностранных дел Николай Гирс отныне согласовывал с ним все принципиальные вопросы. Давний недруг нашего героя Бисмарк писал императору Германии Вильгельму I:

«Министр, который теперь имеет решающее влияние на Александра II, — это Милютин».

Император Германии даже попросил российского собрата убрать Милютина с поста военного министра. Александр ответил, что с удовольствием выполнит просьбу, но при этом назначит Дмитрия Алексеевича на должность главы МИДа. Берлин поспешил отказаться от своего предложения. В конце 1879 года Милютин принял деятельное участие в переговорах по поводу заключения «Союза трёх императоров» (Россия, Австро-Венгрия, Германия). Военный министр ратовал за активную политику Российской империи в Средней Азии, советовал переключиться с поддержки Александра Баттенберга в Болгарии, отдав предпочтение черногорцу Божидару Петровичу.

ЗАХАРОВА Л.Г. Дмитрий Алексеевич Милютин, его время и его мемуары // Милютин Д.А. Воспоминания. 1816–1843. М., 1997.***ПЕТЕЛИН В.В. Жизнь графа Дмитрия Милютина. М., 2011.

ПОСЛЕ РЕФОРМ

При этом в 1879 году Милютин смело утверждал: «Нельзя не признать, что все наше государственное устройство требует коренной реформы снизу доверху». Он решительно поддержал действия Михаила Лорис-Меликова (кстати, кандидатуру генерала на пост всероссийского диктатора предложил именно Милютин), предусматривавшие понижение выкупных платежей крестьян, упразднение Третьего отделения, расширение компетенции земств и городских дум, учреждение общего представительства в высших органах власти. Однако время реформ заканчивалось. 8 марта 1881 года, через неделю после убийства народовольцами императора, Милютин дал последний бой консерваторам, выступавшим против одобренного Александром II «конституционного» проекта Лорис-Меликова. И бой этот проиграл: по мнению Александра III, страна нуждалась не в реформах, а в успокоении…

«НЕЛЬЗЯ НЕ ПРИЗНАТЬ, что всё наше государственное устройство требует коренной реформы снизу доверху»

21 мая того же года Милютин вышел в отставку, отклонив предложение нового монарха стать наместником на Кавказе. В его дневнике появилась тогда такая запись:

«При настоящем ходе дел, при нынешних деятелях в высшем правительстве мое положение в Петербурге даже в качестве простого, безответного свидетеля было бы невыносимо и унизительно».

При выходе в отставку Дмитрий Алексеевич получил в дар портреты Александра II и Александра III, осыпанные бриллиантами, а в 1904 году — такие же портреты Николая I и Николая II. Милютин был награждён всеми российскими орденами, и в том числе бриллиантовыми знаками ордена Андрея Первозванного, а в 1898 году в ходе торжеств в честь открытия в Москве памятника Александру II его произвели в генерал-фельдмаршалы. Проживая в Крыму, в симеизском имении, он оставался верен давнему девизу:

«Вовсе не надо отдыхать, ничего не делая. Нужно только менять работу, и этого довольно».

В Симеизе Дмитрий Алексеевич упорядочил дневниковые записи, которые вёл с 1873 по 1899 год, написал замечательные многотомные воспоминания. Внимательно следил он и за ходом Русско-японской войны, и за событиями Первой русской революции.

Жил он долго. Судьба будто бы вознаграждала его за то, что недодала его братьям, ведь Алексей Алексеевич Милютин ушёл из жизни 10 лет от роду, Владимир — в 29, Николай — в 53 года, Борис — в 55 лет. Дмитрий Алексеевич умер в Крыму на 96-м году жизни, через три дня после смерти своей супруги. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с братом Николаем. В советские годы место погребения последнего фельдмаршала империи было утрачено…

Почти всё своё состояние Дмитрий Милютин оставил армии, богатую библиотеку передал родной Военной академии, а имение в Крыму завещал Российскому Красному Кресту.

Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Высшее воинское звание в сухопутных войсках немецкой, австрийской и русской армий. Впервые введено в Германии в XVI веке. В России введено в 1699 году Петром I. Во Франции и некоторых других государствах ему соответствовало воинское звание… … Википедия

Генерал фельдмаршал, тайный советник, род. 25 апреля 1652 г., скончался 17 февраля 1719 г. Борис Петрович был старшим из сыновей боярина Петра Васильевича Шереметева (Большого) и до 18 лет жил при отце, преимущественно в Киеве, где посещал Старую …

— (нем. Feldmarschall), или генерал фельдмаршал (нем. Generalfeldmarschall) высшее воинское звание, существовавшее в армиях германских государств, Российской империи, Священной Римской империи и Австрийской империи. Соответствует… … Википедия

Генерал лейтенант … Википедия

Должность в центральном (комиссариатском) военном управлении армии России, буквально главный военный уполномоченный (подразумевается по снабжению). Генерал кригскомиссар ведал вопросами снабжения, вещевым и денежным довольствием личного состава и … Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Генерал Адмирал (значения). Генерал адмирал одно из высших воинских званий во флотах ряда государств. Содержание 1 Россия 2 Германия 3 Швеция … Википедия

Полевой погон генерал майора Сухопутных войск России с 2010 года Генерал майор первичное воинское звание высшего офицерского состава, находящееся между полковником или бригадным генералом и … Википедия

— … Википедия

Фельдмаршал; сын комнатного стольника, кн. Владимира Михайловича Долгорукова, родился в 1667 году. Сначала он служил стольником, а затем перешел в Преображенский полк. В чине капитана, в 1705 г., он был ранен при взятии Митавского замка, в… … Большая биографическая энциклопедия

Орден «За воинскую доблесть» [[Файл:| ]] Оригинальное название Virtuti Militari Девиз «Государь и Отечество» Страна Россия, Польша Тип … Википедия

Книги

- Недаром помнит вся Россиия… Подарочное издание (количество томов: 3) , Ивченко Л.. К 200-летию Отечественной войны 1812 года «Молодая гвардия» подготовила немало новых изданий. В их числе биографии полководцев, которые выстояли в боях с непобедимым прежде Наполеоном и…

- Цесаревна. Государи Руси Великой , Краснов Пётр Николаевич. Эта книга будет изготовлена в соответствии с Вашим заказом по технологии Print-on-Demand. Генерал-лейтенант, атаман Войска Донского П. Н. Краснов известен и как писатель. В романе…

ТАЛЛИНН, 1 октября — Sputnik Эстония, Владимир Барсегян . Сначала был фильм «Эстонская миссия русской княгини», а вслед за ним книга «Миссия», повествующие о старшей дочери графа Д. А. Милютина — княгине Елизавете Шаховской. Со своим будущим мужем, князем Сергеем Владимировичем Шаховским, Елизавета Дмитриевна познакомилась в Туркестане: дочь военного министра Российской империи, бывшая фрейлина императрицы отправилась в Ахал-Текинскую экспедицию простой сестрой милосердия. Этот опыт ей очень пригодился в Эстляндии, куда князь Шаховской был назначен губернатором.

Жизнь меняет сценарий

Возглавив в 1887 году в Иевве (сегодня это город Йыхви) отделение православного братства, княгиня Шаховская много и успешно трудилась на ниве благотворительности. Ее усилиями были созданы лечебница с аптекой, приемным покоем и двумя комнатами для размещения амбулаторных больных; в 1889-1890 годах открыты приют для православных сирот и рукодельная для приходящих учениц, без различия вероисповедания, а также сформирован церковный хор, положено начало школе иконописи. Но основной ее целью было устройство монастыря на Богородицкой горе. В 1891 году, после всех трудностей, связанных с отчуждением земли для обители, был открыт Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь.

По сценарию фильма «Эстонская миссия русской княгини», были запланированы съемки в Новодевичьем монастыре, где покоятся родители княгини Шаховской. Каково же было изумление авторов фильма, Эллы Аграновской и Николая Шарубина, когда они не обнаружили могил Дмитрия Алексеевича и Натальи Михайловны в фамильном захоронении Милютиных.

Пропавшие могилы

Рассказывает Элла Аграновская: «Граф Дмитрий Милютин в течение 20 лет был военным министром в царствование Александра II. После убийства императора он, не разделяя политический курс Александра III, подал в отставку, вместе с женой и младшими дочерями поселился в своем крымском имении и прожил там 30 лет. К слову, в Симеизе до сих пор пользуются построенным графом водопроводом. Супруги Милютины прожили вмсете 69 лет и скончались с разницей в три дня. Отпевали их в храме Святого Михаила Архистратига в Алупке, потом гробы на руках перенесли в Ялту, оттуда на крейсере „Кагул“ доставили в Севастополь и далее в специальном вагоне — в Москву на Курский вокзал. В январе 1912 года мороз стоял жесточайший. Хоронила Милютиных вся Москва — сохранились репортажи в газетах и фотографии!

Элла Аграновская представляет публике свою новую книгу

Я держу в руках документы, где черным по белому написано, что похоронная процессия прошла 10 километров до Новодевичьего монастыря, где супруги и были похоронены. Могил — нет! На то, чтобы собрать всю необходимую информацию о судьбе нашей героини, у меня ушло два года. Для того, чтобы узнать, что надгробия ее родителей были уничтожены в 1930-х годах, нам понадобилось не больше 15 минут». Так, варварски поступили с могилой великого человека — реформатора русской армии, последнего российского генерал-фельдмаршала. Буквально пятнадцати лет от роду Милютин издал свою первую научную статью, в 17 лет получил первый офицерский чин, а к 38 годам был уже генерал-майором. Он ввел обязательное обучение солдат грамоте и отменил в армии телесные наказания. Более того, добился снижения срока службы рядовыми с 25 до 6 лет в сухопутных войсках и до 7 лет на флоте. Своими неустанными трудами он снискал множество наград от государя и благодарность самых широких слоев российского общества. Столь дикое отношение к его памяти понять было невозможно.

Неожиданный поворот

Вот что говорит по этому поводу Элла Аграновская: «Уже состоялась премьера нашего фильма „Эстонская миссия русской княгини“, уже была написана книга „Миссия“, а история с надгробием графа Милютина не давала покоя. И я начала писать письма в различные российские инстанции, в том числе самые высокие. Мне казалось, что об этом просто не знают, а когда узнают — немедленно восстановят справедливость. Но ответом было гробовое — в прямом смысле слова! — молчание. И когда я, наконец, осознала, что все усилия бесполезны, коллеги познакомили меня с шеф-редактором Российского исторического журнала „Родина“ Игорем Коцем.

Публика на презентации книги

Он включился в эту историю мгновенно и предложил написать очерк, пообещав, что опубликует его в ближайшем номере. Честно говоря, писать не хотелось, поскольку в силу печатного слова верилось еще меньше, чем в торжество справедливости на высоком уровне. Но решила, что проигнорировать отзывчивость Игоря Коца и его профессиональное отношение к делу будет неправильно. Мой очерк „Последний приют последнего генерал-фельдмаршала“ был опубликован в апрельском номере за 2015 год, а дальше Игорь Коц вел эту тему на страницах журнала „Родина“ и „Российской газеты“ в течение полутора лет».

Сила печатного слова

Параллельно Элла Аграновская собирала материал для книги и вместе с Николаем Шарубиным снимала фильм о Дмитрии Алексеевиче Милютине.

Рассказывает ведущая презентации книги «Последний генерал-фельдмаршал», журналист Этэри Кекелидзе: «Это художественно исполненная документальная книга, написанная с журналисткой хваткой: чтобы не потеряться в обилии материала, нужно было в него вгрызться и сохранить суть. Книга построена только на фактах, на журналистских изысканиях, на исследованиях архивных материалов, которые автор проводила в течение нескольких лет.

Выступление журналиста Этери Кекелидзе

Например, Аграновской было известно, что Дмитрий Милютин был военным историком, профессором Императорской военной академии — она прочитала его 5-томную „Историю войны России с Францией в царствование императора Павла I“. Она знала, что Милютин оставил „Дневник“ и „Воспоминания“ — и прочитала все 12 томов. А это огромные фолианты! При этом ее книгу очень интересно читать: она написана хорошим русским языком и богато иллюстрирована».

Результатом титанических усилий явились книга и фильм «Последний генерал-фельдмаршал», представленные будущим читателям и зрителям. Но главное, по мнению автора — восстановленные надгробия над могилами графа Д. А. Милютина и его супруги. После визита в редакцию «Российской газеты» и журнала «Родина» министр культуры России Владимир Мединский принял это решение, а Российское военно-историческое общество изготовило мемориальные надгробия на основании архивных фотографий. И в канун 200-летнего юбилея Дмитрия Алексеевича Милютина, 7 июля 2016 года, были не просто восстановлены гранитные плиты — была восстановлена историческая и человеческая справедливость. Восстановлена благодаря усилиям журналиста из Эстонии Эллы Аграновской и ее московских коллег.

Появилось в Священной Римской империи . Позже оно начало использоваться в других германских государствах (Саксонии, Баварии, Брауншвейге), а также в Швеции, Нидерландах, Великобритании (с 1736 года). С середины XVIII века императорский фельдмаршал стал именоваться австрийским (с 1867 года — австро-венгерским).

Германия

Звание «Фельдмаршал» по странам

Страны, в которых звание существует в настоящее время

Звание (чин) фельдмаршала и звания (чины), приравненные к нему (мушир, англ. mushir, воевода (Сербия), генерал-капитан, фарик, англ. fariq), имеется в:

- Австралии (почётное звание),

- Бразилии (13 мая 2009 года умер единственный обладатель данного звания в стране маршал Вальдемар Леви Кардозу, звание присвоено в 1966 году),

- Брунее (помимо существующего звания фельдмаршала, существует высшее воинское звание (чин) присвоенный султану Брунея, которое приблизительно соответствует званию генералиссимус),

- Иордании (носителями звания являются обычно короли Иордании или члены королевской семьи),

- Йемене (24 декабря 1997 года звание маршала было присвоено президенту республики Али Абдулле Салеху),

- Лесото (имеет только король Лесото

- Малайзии (существующее звание Янг ди-Пертуан Агонг переводимое как ВерховныйВысший правитель присваивается новоизбранному главе государства (королю) из глав малайзийских штатов и только на время нахождения в должности),

- Марокко (имеет король Марокко),

- Новой Зеландии (почётное звание, присвоено в 1954 году принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому ,

- Португалии (почётное звание),

- Саудовской Аравии (в ВС страны существует два фельдмаршальских звания — фельдмаршал и фельдмаршал 1-го класса (мушир) которое присваивается королю Саудовской Аравии по восшествии на престол, то есть это звание (чин) может быть приравнено к званию (чину) генералиссимуса),

- Свазиленде (имеет только король Свазиленда и только как почётное звание),

- Шри-Ланке (впервые присвоено Саратху Фонсека в 2015 году).

Страны, в которых звание существовало ранее

- Заир (присвоено президенту страны Мобуту Сесе Секо в )

- Ирак (1979-2003, последний обладатель звания — президент Ирака Саддам Хуссейн , звание присвоено в 1979)

- Испания (существует звание генерал-капитан приблизительно соответствующее званию фельдмаршала; это звание имели: Франсиско Франко (), Агустин Муньос Грандес () и Камилло Алонсо Вега (), сегодня это звание имеет только король Испании (с ) как Верховный главнокомандующий)

- Маньчжоу-Го (в 1932-45 в армии этого государства существовало звание Zong Shi Ling, которое было высшим воинским званием и соответствовало званию фельдмаршала в других странах)

- Мозамбик (1975-1990) (президент Мозамбика Самора Моизес Машел имел звание маршала),

- Португалия (существует только как почётное звание)

- Российская империя (см.Генерал-фельдмаршал (Россия))

- Северный Йемен (1962-1990)

- Тайвань (в ВВС этой страны с по существовало звание T’e-Chi Shang-Chiang, которое соответствует званию фельдмаршала в других странах)

- Уганда (в умер единственный обладатель звания, президент страны Иди Амин , звание присвоено в )

- Филиппины (в звание присвоено Дугласу Макартуру)

- Финляндия (16 мая 1933 звание присвоенно Карлу Густаву Маннергейму (1867-1951))

- Черногория (в — существовало звание Vrhovni Komandant, которое имел только король Черногории Николай I)

- Чили (последним обладателем звания генерал-капитан, приравненного к званию фельдмаршала был Августо Пиночет)

- Югославия (единственным обладателем звания был Иосип Броз Тито)

- Эфиопия (звание существовало до 1976 года ; его обладатели: c 2 ноября 1930 года — император Эфиопии Хайле Селассие I и с 1934 года — Его Высочество принц Сеюм Мангаша Тигрей ( -)).

Напишите отзыв о статье «Фельдмаршал»

Примечания

Ссылки

- (англ.). Bambooweb Dictionary. Проверено 16 сентября 2009. .

- (англ.). Проверено 16 сентября 2009. .

- Saudi Royal Guard Regiment (англ.)

- (англ.)

Отрывок, характеризующий Фельдмаршал

Здесь, на крайнем левом фланге, Бенигсен много и горячо говорил и сделал, как казалось Пьеру, важное в военном отношении распоряжение. Впереди расположения войск Тучкова находилось возвышение. Это возвышение не было занято войсками. Бенигсен громко критиковал эту ошибку, говоря, что было безумно оставить незанятою командующую местностью высоту и поставить войска под нею. Некоторые генералы выражали то же мнение. Один в особенности с воинской горячностью говорил о том, что их поставили тут на убой. Бенигсен приказал своим именем передвинуть войска на высоту.Распоряжение это на левом фланге еще более заставило Пьера усумниться в его способности понять военное дело. Слушая Бенигсена и генералов, осуждавших положение войск под горою, Пьер вполне понимал их и разделял их мнение; но именно вследствие этого он не мог понять, каким образом мог тот, кто поставил их тут под горою, сделать такую очевидную и грубую ошибку.Пьер не знал того, что войска эти были поставлены не для защиты позиции, как думал Бенигсен, а были поставлены в скрытое место для засады, то есть для того, чтобы быть незамеченными и вдруг ударить на подвигавшегося неприятеля. Бенигсен не знал этого и передвинул войска вперед по особенным соображениям, не сказав об этом главнокомандующему.

Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25 го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова, на краю расположения своего полка. В отверстие сломанной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосу тридцатилетних берез с обрубленными нижними сучьями, на пашню с разбитыми на ней копнами овса и на кустарник, по которому виднелись дымы костров – солдатских кухонь.Как ни тесна и никому не нужна и ни тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь, он так же, как и семь лет тому назад в Аустерлице накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным.Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены им. Делать ему было больше нечего. Но мысли самые простые, ясные и потому страшные мысли не оставляли его в покое. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал, и возможность смерти в первый раз в его жизни, без всякого отношения к житейскому, без соображений о том, как она подействует на других, а только по отношению к нему самому, к его душе, с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно, представилась ему. И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, – говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня – ясной мысли о смерти. – Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество – как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня». Три главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России. «Любовь!.. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненною таинственных сил. Как же я любил ее! я делал поэтические планы о любви, о счастии с нею. О милый мальчик! – с злостью вслух проговорил он. – Как же! я верил в какую то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия! Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной. А все это гораздо проще… Все это ужасно просто, гадко!Отец тоже строил в Лысых Горах и думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики; а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, столкнул его, и развалились его Лысые Горы и вся его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? никогда больше не будет! Его нет! Так кому же это испытание? Отечество, погибель Москвы! А завтра меня убьет – и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, и сложатся новые условия жизни, которые будут также привычны для других, и я не буду знать про них, и меня не будет».Он поглядел на полосу берез с их неподвижной желтизной, зеленью и белой корой, блестящих на солнце. «Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было… чтобы все это было, а меня бы не было». Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров – все вокруг преобразилось для него и показалось чем то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, он вышел из сарая и стал ходить.За сараем послышались голоса.– Кто там? – окликнул князь Андрей.Красноносый капитан Тимохин, бывший ротный командир Долохова, теперь, за убылью офицеров, батальонный командир, робко вошел в сарай. За ним вошли адъютант и казначей полка.Князь Андрей поспешно встал, выслушал то, что по службе имели передать ему офицеры, передал им еще некоторые приказания и сбирался отпустить их, когда из за сарая послышался знакомый, пришепетывающий голос.– Que diable! [Черт возьми!] – сказал голос человека, стукнувшегося обо что то.Князь Андрей, выглянув из сарая, увидал подходящего к нему Пьера, который споткнулся на лежавшую жердь и чуть не упал. Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей из своего мира, в особенности же Пьера, который напоминал ему все те тяжелые минуты, которые он пережил в последний приезд в Москву.– А, вот как! – сказал он. – Какими судьбами? Вот не ждал.В то время как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица было больше чем сухость – была враждебность, которую тотчас же заметил Пьер. Он подходил к сараю в самом оживленном состоянии духа, но, увидав выражение лица князя Андрея, он почувствовал себя стесненным и неловким.– Я приехал… так… знаете… приехал… мне интересно, – сказал Пьер, уже столько раз в этот день бессмысленно повторявший это слово «интересно». – Я хотел видеть сражение.– Да, да, а братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? – сказал князь Андрей насмешливо. – Ну что Москва? Что мои? Приехали ли наконец в Москву? – спросил он серьезно.– Приехали. Жюли Друбецкая говорила мне. Я поехал к ним и не застал. Они уехали в подмосковную.

Офицеры хотели откланяться, но князь Андрей, как будто не желая оставаться с глазу на глаз с своим другом, предложил им посидеть и напиться чаю. Подали скамейки и чай. Офицеры не без удивления смотрели на толстую, громадную фигуру Пьера и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину, чем к Болконскому.