Предлагаем вниманию читателей подборку цитат великих ученых-физиков о вере и Боге.

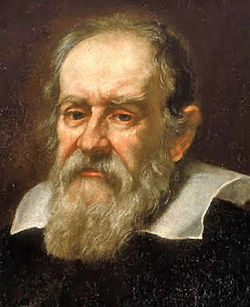

(1564-1642) – итальянский философ, математик, физик, механик и астроном, оказавший исключительное влияние на науку своего времени. Первым использовал телескоп для научных открытий, которыми стали спутники Юпитера, пятна на Солнце, горы на Луне, и фазы Венеры. Защитник гелиоцентрической системы Коперника и основатель экспериментальной науки.

«Природа, без сомнения, есть Вторая Книга Бога, от которой мы не должны отказываться, но которую мы обязаны читать».

«Намерение Священного Писания в том, чтобы научить нас тому, как идти на небо, а не тому, как идет небо».

«В действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания».

(1643-1727) – английский физик, математик, астроном. Основатель классической теории физики.

«Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа. Вот – мое первое и последнее слово».

(1711-1765) русский ученый-естествоиспытатель, химик, физик, астроном, энциклопедист. Заложил основы физической химии и молекулярно-кинетической теории теплоты. Утвердил основания современного русского литературного языка, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета. Предсказал наличие атмосферы у планеты Венера.

«Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое величество; в другой – Свою волю. Первая – видимый этот мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал Божественное всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских богодухновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учителя. А в оной книге сложения видимого мира сего физики, математики, астрономы и прочие изъяснители Божественных в натуру влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители».

«Правда и вера суть две сестры родные, дочери одного всевышнего родителя, никогда в распрю между собой прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания собственного мудрствования на них вражду восклеплет».

(1775-1836) – французский физик и математик, открыл основной закон электродинамики.

«Самое убедительное доказательство бытия Бога – это гармония средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме, благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме все необходимое для развития и размножения своих физических и духовных способностей».

(1777-1855) – немецкий математик, астроном, физик.

«Когда придет наш последний час, с какой неизъяснимой радостью мы устремим свой взор к Тому, о присутствии Которого мы могли лишь догадываться в этом мире».

Ганс Эрстед (1777-1851) – датский физик.

«Всякое основательное исследование природы кончается признанием существования Бога».

Уильям Томсон, лорд Кельвин (1824-1907) один из величайших физиков. Работал в области электростатики, тепло- и электропередачи, термодинамики, теории упругости, геологии, практической физики и техники. Первым сформулировал Второй закон термодинамики.

«Не бойтесь быть свободомыслящими людьми. Если вы помыслите глубоко, через науку вы обретете веру в Бога».

Томас Эдисон (1847-1931) – американский изобретатель.

«Величайшее мое уважение и восхищение – всем инженерам, особенно же самому великому из них – Богу!»

Густав Ми (1868-1957) – немецкий физик.

«Нужно сказать, что мыслящий естествоиспытатель по необходимости должен быть благочестивым человеком. Он должен благоговейно преклонить колени перед Божественным Духом, Который так ясно проявляет Себя в природе».

(1818-1889) великийанглийский физик. Работал над пониманием природы теплоты, ее взаимосвязью с механической работой, что привело к открытию Первого закона термодинамики. Совместно с лордом Кельвином разработал абсолютную шкалу температуры.

«После того, как мы узнаем Волю Бога и подчиняемся ей, у нас есть еще одно важное дело: постичь Его Мудрость, Мощь и Милосердие из тех свидетельств, что явлены в Его делах. Познание законов природы – есть познание Бога».

Джон Амброз Флеминг (1849-1945) – британский физик и радиотехник.

«Великое множество современных открытий полностью разрушило старые материалистические представления. Универсум предстает сегодня перед нами как мысль. Но мысль предполагает наличие Мыслителя».

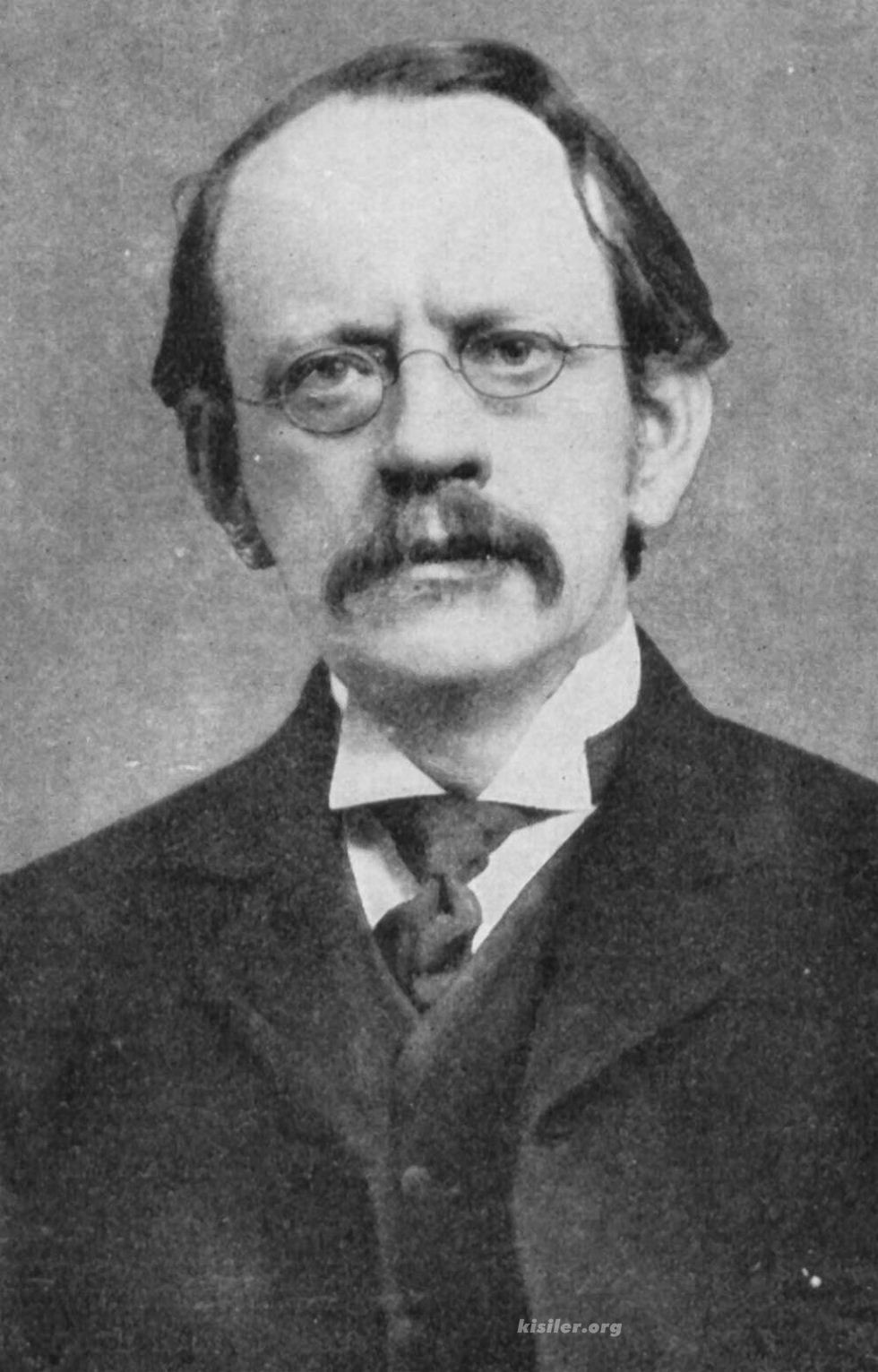

(1856-1940), английский физик, изучал рентгеновские лучи, открыл электрон. Лауреат Нобелевской премии по физике 1906г.

«Не бойтесь быть независимыми мыслителями! Если вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в Бога, которая есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а помощница религии».

«С верхушек башен крепости науки видны величайшие деяния Божии».

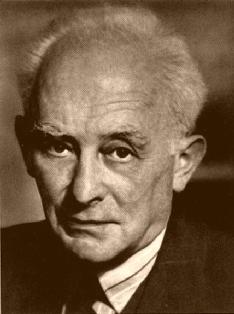

Макс Планк (1858-1947) выдающийся немецкий физик, основатель квантовой теории.

«Куда бы и как далеко мы бы ни стали смотреть, мы не находим противоречий между религией и естественной наукой, напротив, именно в основополагающих пунктах наилучшее сочетание. Религия и естественная наука не исключают друг друга, как это в наши дни некоторые верят или этого боятся, эти две области дополняют друг друга и зависимы друг от друга».

«Религия и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце. Для одних он означает фундамент, а для других — вершину построения любых мировоззренческих принципов».

АльбертЭйнштейн (1879-1955 гг.) – автор специальной и общей теории относительности, ввел понятие фотона, открыл законы фотоэффекта, работал над проблемами космологии и единой теории поля. По мнению многих выдающихся физиков (например Льва Ландау) Эйнштейн является самой значительной фигурой в истории физики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1921 г.

«Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас Разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием».

«Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас Разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием».

«Моя религия состоит в чувстве скромного восхищения перед безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях той картины мира, которую мы способны лишь частично охватить и познать нашим умом. Эта глубокая эмоциональная уверенность в высшей логической стройности устройства вселенной и есть моя идея Бога»

«Действительной проблемой является внутреннее состояние души и мышления человечества. Это не физическая проблема, а проблема этики. Что нас пугает, это не взрывная сила атомной бомбы, но сила озлобленности человеческого сердца, взрывная сила для озлобления»

«Напрасно перед лицом катастроф XX века многие жалуются: «Как Бог допустил?»… Да. Он допустил: допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Пусть познания добра и зла указан. И человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей».

«Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то образом человеком религиозным. Иначе он не способен себе представить, что те невероятно тонкие взаимозависимости, которые он наблюдает, выдуманы не им. В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно совершенного Разума. Обычное представление обо мне, как об атеисте – большое заблуждение. Если это представление почерпнуто из моих научных работ, могу сказать, что мои научные работы не поняты».

(1882-1970), немецкий физик, один из создателей квантовой механики.

Лауреат Нобелевской премии по физике 1954 г.

«Наука оставила вопрос о Боге совершенно открытым. Наука не имеет права судить об этом».

«Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди».

Нильс Бор (1885-1962) великий датский физик, лауреат Нобелевской премии по физике. Создал первую квантовую теорию атома, участвовал в разработке основ квантовой механики. Внёс значительный вклад в развитие теории атомного ядра и ядерных реакций, процессов взаимодействия элементарных частиц со средой.

«Не наше дело предписывать Богу, как ему следует управлять этим миром».

(1892-1962), американский физик, лауреатНобелевской премии по физике 1927 г.

«Для меня Вера начинается со знанием того, что Высший Разум создал Вселенную и человека. Мне нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана и, следовательно, Разума – неопровержим. Порядок во Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, сам свидетельствует об истинности самого великого и возвышенного утверждения: “В начале – Бог”».

«Для меня Вера начинается со знанием того, что Высший Разум создал Вселенную и человека. Мне нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана и, следовательно, Разума – неопровержим. Порядок во Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, сам свидетельствует об истинности самого великого и возвышенного утверждения: “В начале – Бог”».

Вольфганг Паули (1900-1958), швейцарский физик, один из создателей квантовой механики и релятивистской квантовой теории поля, лауреат Нобелевской премии по физике 1945 г.

«Мы должны признать также, что на всех путях познания и избавления зависим от факторов, находящихся вне нашего контроля и носящих в религиозном языке название благодати».

Карл Вернер Гейзенберг (1901-1976) немецкий физик, один из создателей основ квантовой физики, лауреат Нобелевской премии 1932 г.

«Первый глоток из сосуда естественных наук делает нас атеистами, но на дне сосуда нас ожидает Бог».

(1902-1984) – английский физик, один из создателей квантовой механики, квантовой электродинамики, квантовой статистики. Нобелевская премия по физике 1933 г. «За разработки новых, перспективных форм атомной теории»

«Природе присуща та фундаментальная особенность, что самые основные физические законы описываются математической теорией, аппарат которой обладает необыкновенной силой и красотой. Мы должны просто принять это как данное. Ситуацию, вероятно, можно было бы описать, сказав, что Бог является математиком очень высокого ранга, и что он при построении Вселенной использовал математику высшего уровня».

«Оказывается, одна из основных особенностей природы заключается в том, что законы фундаментальной физики описываются очень изящными и мощными математическими теориями. Для понимания этих теорий нужно быть математиком высокого уровня. Вы можете удивляться: почему Природа устроена таким образом? Единственное, что можно ответить на современном уровне знаний – Природа таким образом сконструирована. Остается только принять это. Другими словами, Бог – математик очень высокого уровня и Он использовал самую совершенную математику при создании Вселенной. Наши слабенькие математические усилия позволяют нам понять устройство лишь маленького кусочка Вселенной, и по мере дальнейшего развития математики мы надеемся понять устройство Вселенной лучше».

«Проведённые в 1990-х годах исследования показали, что лишь 7 % членов американской Национальной академии наук и 3,3 % членов академии наук Великобритании оказались верующими. В то же время, согласно общенациональному опросу, верующими считают себя 68,5 % населения страны» – Такое заявление мы встречаем в популярном информационном ресурсе – википедийной статье «Наука». «Некоторые учёные объясняют это тем, что последние научные открытия , известные факты, научный способ получения знаний и вообще научное видение мира в наше время при непредвзятом подходе не оставляют места для веры в сверхъестественное, или по крайней мере заставляют усомниться в правдоподобности религиозных представлений» – встречаем мы пояснение на том же сайте в статье «Религия и общество». Проведение данных исследований не только демонстрирует интерес общественности и научных кругов к вопросу правомерности и рациональности веры в жизни современного человека и его, но и вскрывает непрекращающееся противостояние сторонников атеизма и людей, относящих себя к разряду верующих. В научном сообществе эти группы наиболее ярко представлены атеистами-эволюционистами и креационистами.

Может ли серьезный ученый быть верующим человеком, не изменяя своему «научному призванию»? Действительно ли верующий человек попросту игнорирует научные факты, избирая в качестве своего мировоззрения и убеждений то, что ему «по сердцу», что «ближе и роднее», а не то, что объективно и доказуемо с точки зрения науки? Другими словами, порой верующий человек выглядит как преднамеренно выбравший жизнь в иллюзии, «потому что так легче», в то время как атеист – это человек, у которого хватает мужества посмотреть суровой правде в глаза. В другом случае доказывается, что при помощи веры ее субъект непреднамеренно (или даже вполне осознанно) «компенсирует нехватку знаний или интеллектуальных способностей».

В данной статье мы хотим обзорно рассмотреть социологические исследования феномена понижения уровня религиозности ученых пропорционально повышению их статуса в научном сообществе и в достаточно сжатой форме представить факты, на наш взгляд дающие объяснение этому явлению.

Исследования в этой сфере проводились с начала ХХ века. Одно из первых исследований, касающихся вопроса религиозной веры у учёных провёл в 1914 году видный американский психолог Джеймс Льюба из Брин-Мор-колледж . Он обнаружил, что из 1000 случайно выбранных учёных в США 58 % были неверующими или сомневающимися, в то время как для 400 «великих учёных» из списка AMS (American Men and Women of Science), в состав которых входили только специалисты в области биологии , физики , астрономии и математики , эта цифра возросла до 70 %. Двадцать лет спустя Льюба повторил своё исследование в несколько иной форме и обнаружил, что эти числа выросли до 67 и 85 % соответственно.

В 1996 году профессор юридических наук и истории Эдвард Ларсон из Университета Джорджии повторил исследование Льюбы 1914 года и обнаружил что в целом ситуация в научном сообществе почти не изменилась — 60,7 % учёных выражали неверие или сомнение. В то же время в среде «великих ученых» процент верующих значительно снизился.

Критерием для выбора респондентов на этот раз стало членство в NAS (Национальная академия наук США). Общее количество её членов относительно небольшое, поэтому Ларсон опросил все 517 исследователей указанных выше дисциплин. В результате выяснилось, что процент неверующих в Бога и жизнь после смерти среди биологов составляет 65,2 % и 69 % соответственно, тогда как среди учёных-физиков уровень атеизма ещё выше: 79 % и 76,3 %. Из остальных большинство составляли агностики в отношении обоих вопросов, и немногие были верующими. Наибольшее число таковых было среди математиков (14,3 % в Бога, 15,0 % в бессмертие). Уровень веры среди биологов был наинизшим (5,5 % и 7,1 %) и немного более высоким среди астрономов (7,5 % и 7,5 %). Сравнение данных исследований вы можете увидеть в таблице 1, где приведены общие показатели для исследования 1998 года.

1914 годБогЖизнь после смертиВера27,7 %35,2 %Неверие52,7 %25.4 %Сомнение или агностицизм20,9 %43,7 %1998 годБогЖизнь после смертиВера7 %7,9 %Неверие72,2 %76,7 %Сомнение или агностицизм20,8 %23,3 %

Можно изобразить современные данные о количестве верующих ученых в США в таблице:

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что за столетие процент верующих в высших научных кругах Штатов упал в четыре раза, в то время как в среднем в среде ученых он остался на том же уровне. Цифра в около 40 процентов верующих среди научного сообщества США появляется благодаря низшему звену научных сотрудников.

Отметим некоторые особенности данного исследования:

1) Пропорциональная зависимость между иерархическим положением в научных кругах и степенью неверия.

2) Зависимость от теоретической либо практической направленности научных сотрудников – самые сильные теоретики науки наиболее далеки от веры.

Необходимо обратить внимание на еще один немаловажный фактор: именно представители естественных наук являются «оплотом» неверия. В 2005-2009 годах авторитетный социолог Элейн Экланд проводила исследования, главным предметом которых был вопрос о том, как учёные относятся к религии. Вместе с коллегами она опросила 1646 авторитетных в научном мире учёных из 21 университета, из которых у 271 взяла интервью.

Назвавшие себя атеистами ученые распределились так:

- Физика — 40,8 %

- Химия — 26,6 %

- Биология — 41 %

Общий процент среди ученых естественных наук — 37,6 %

- Социология — 34 %

- Экономика — 31,7 %

- Политология — 27 %

- Психология — 33 %Общий процент среди ученых гуманитарных наук — 31,2 %.

Примечательно, что данные, предоставленные исследованием Экланд, существенно отличаются от приведенных ранее. Это объясняется более либеральным подходом к оценки «религиозности» ученых: вера не интерпретировалась в ключе монотеистических религий. Ученые могли называть себя верующими на том основании, которое они сами считали приемлемым для этого.

На основании этого исследования хотелось бы выделить еще один важный фактор в вопросе распределения верующих среди американских ученых:

3) Отличия в области исследователей гуманитарных и естественных наук: гуманитарии в целом более склонны к вере, чем «естествоведы».

В ходе данного исследования респонденты помогли выделить еще один, пожалуй, наиболее значимый фактор. Большинство ученых, давших интервью, не сообщали о том, что на их выбор в отношении веры повлияла наука. «Скорее всего, причины их неверия отражают обстоятельства, при которых другие американцы находят себя: их не выращивали в религиозной семье; у них был плохой опыт при взаимодействии с религией; они не одобряют действия Бога или видят Бога слишком изменчивым. Для других религия просто не имеет никакого отношения к их научной деятельности» — пишет Экланд. Мы решили сформулировать данный фактор следующим образом:

4) Преобладающее значение личного жизненного опыта во всех его проявлениях в вопросе выбора веры или отказа от каких-либо верований.

Предпримем попытку прокомментировать четыре выделенных нами особенности данных исследований. Можно выделить такие причины феномена понижения уровня религиозности ученых пропорционально повышению их статуса в научном сообществе:

1) Методология

Способ мышления в науке и вере имеет существенные отличия. Научная деятельность требует «объективности» знания, что формирует философию науки и выражается в ее методологии и интересах. Поэтому на современном этапе достаточно справедливо замечание, что «занимаясь конкретной научной деятельностью, верующий, по сути дела, забывает о Боге, поступает так же, как атеист. Таким образом, совместимость занятий наукой с верой в Бога отнюдь не тождественна с совместимости веры в Бога с научным мышлением» Мы имеем дело с двумя видами мышления и подходами к жизни один – основан на доверии и послушании, второй – требует независимости и рациональности. Вот как один атеист решил описать состояние верующих ученых: «Они одновременно живут как бы в двух мирах – одном материальном, а другом каком-то трансцендентном, божественном. У них происходит как бы расщепление психики». Он достаточно верно подметил ключевое отличие подходов к деятельности в науке и вере. Чем более глубоко верит человек, тем в большей мере он будет искать водительства. В то же время, чем более серьезным исследователем является ученый, тем крепче должен быть его фундамент из объективных фактов, позволяющих вести исследование и делать выводы не беря в расчет сверхъестественное. Поэтому порой ученый, проводя подавляющую часть времени в науке, привыкает «потустороннее» просто «не брать в расчет». Это, однако, не означает, что научный работник сугубо непроизвольно становится менее верующим. Здесь хочется подчеркнуть, что занятия наукой предрасполагают делать выбор в пользу неверия.

2) Область исследования

К этому вопросу относится изобретенное автором определение «коридор науки». Суть его состоит в том, что для достижения успеха в своей области ученый ограничивает свою деятельность и поле изучения, и, соответственно, жизненный опыт. Другими словами, он намеренно исключает из жизни определенные аспекты, сужает свой жизненный опыт в ряде сфер, чтобы добиться большего в нескольких определенных. Таким образом человек может регулярно «проходить мимо» тех мест, где он мог бы встретится с «потусторонним». Сверхестественное, если оно и встречается на этом пути, объясняется тем, кто непосредственно не соприкасался с ним, с позиции этого же «коридора». При этом научная методология и направляет движение по «коридору», и определяет его границы.

3) Высокий уровень абстракции

Через науку человек преимущественно соприкасается с этим миром опосредованно – через собранные кем-то, кем-то упорядоченные и каким-то образом подвергшиеся оценке факты. Другими словами, наука – это преимущественно теория, созданная самим же человеком. Сложно встретить Бога в той теории, куда Его сами создатели не помещают в силу методологии создания данной теории.

Ученый не соприкасается в повседневной жизни таким же образом и столь же тесно с теми проблемами что представляют предмет его исследований. Да и взаимодействие, вызванное жизнью, отличается от взаимодействия, созданного наукой. В приведенных выше исследованиях можно заметить корреляцию между уровнем абстракции в научной деятельности субъектов и уровнем неверия в их среде. Практическая жизнь ставит перед человеком такие вопросы, вызовы и задачи, а также предоставляет такой «материал» для опыта человека, который в гораздо большей мере способствует формированию у него религиозного мировоззрения.

4) Эмпирическая основа

Для естественных наук она формирует меньшую склонность принимать фактор сверхъестественного. В то же время, гуманитарии имеют дело с человеком и обществом, где религия наличествует как данность, что уже не способствует тенденции ее полного отвержения. Они могут оценить значимость религии с позиции ее влияния на общество и личность в течение истории, в то время как для естествоведения религия если и может предложить в какой-то мере ценные сведения, то не предоставляет подходящей аргументации для их обоснования.

5) Образ жизни

Наука требует от своих «слуг» весьма определенного образа жизни. При этом различные вероучения также подразумевают выделение их последователями существенного количества времени для духовных практик, «служения» и порой еще ряда других занятий, что ощутимо сокращает его запас для научной деятельности. Они также часто влияют на темп жизни, ее наполнение, предписывают определенный подход и образ мышления, направленный на формирование определенного поведения или постижение их философии и учения. Все это тоже напоминает «коридор», в котором уже не остается такого же пространства для науки, как в случае, описанном в предыдущем пункте. Верующий человек часто должен иметь достаточно активную общественную позицию; «работа над характером» либо другие религиозные задания отнимают много сил… Наверное, этот фактор оказал большое влияние на достижение научных званий теми 73 процентами американских преподавателей, что объявили о своей вере.

6) Мотивация

По утверждению А. Эйнштейна, «одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к … науке, — это желание уйти от будничной жизни с её мучительной жестокостью и безутешной пустотой… Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир объективного видения и понимания ». В этом случае религия в определенном смысле представляет альтернативу науке и наоборот. А, как известно, человек ищет тогда, когда неудовлетворен. Когда же он доволен в достаточной мере, он склонен двигаться в том же направлении. Это касается как научной деятельности, так и религиозной жизни. К тому же, если человек достаточно занят, то не испытывает особой потребности в каких-то новшествах. Таким образом, когда личность входит в жизненную колею без склонности к вере (или науке), то следует ожидать, что только достаточно радикальные перемены (либо долгий постепенный непроизвольный путь к ним) может заставить человека искать нужное ему в не слишком близкой прежде для него сфере.

7) Инертность человеческой личности

Основы религиозного, антирелигиозного или равнодушного к вопросам веры мировоззрения закладываются в глубоком детстве – во многом благодаря среде, в которой растет человек. Кризисы возрастного развития могут привести к кардинальному его пересмотру при сопутствующих обстоятельствах. В целом же автор данной статьи многократно наблюдал следующую закономерность: чем дольше человек живет, тем больше утверждается в правоте своих взглядов и отношении к вопросам веры. Избрав для себя определенное мировоззрение, человек в дальнейшем расширяет «базу данных» для его подтверждения, состоящую из опыта, фактов и подходов. Он пополняет «копилочку» «аргументов» своей позиции (не в строго рациональном смысле, а в значении всего того, что определяет его выбор, из которых самым веским (хотя и не всегда осознаваемым) для него является следующий: я так уже __(столько) лет живу…) и критики чуждой ему – часто в виде не только аргументов, фактов, эмоций, воспоминаний, переживаний (часто для этой сферы –скрытых, не вполне осознанных) но и иронии, сатиры или даже сарказма. Эту же «копилочку» пополняют отношения с единомышленниками и представителями других взглядов.

Часто человек сам себя лишает способности понять другую сторону, и, как следствие, сужает круг возможностей изменить свои взгляды. При этом «понимание» не означает автоматическое согласие; скорее осмысление позиции другой стороны, ее влияния на жизнь, ее подходов и аргументов, и, наконец, причин, которые обусловили выбор такой философии. Непредвзятый, честный человек готов признать и рассмотреть сильные и слабые стороны как чужой позиции, так и своей.

Итак, человеку не свойственно менять мировоззрение, и чем старше он становится, тем сложнее это сделать.

8) Конкуренция целей и ценностей

Наука и религия – это два мира, каждый из которых стремиться вовлечь человека целиком, «поглотить» его. В каждом из миров свои правила и уклад, своя иерархия и ступени роста. Нельзя сказать, что эти миры не пересекаются вовсе, но при этом сложно найти в них что-то абсолютно тождественное. Это, конечно, не означает, что выбор всегда приходится делать по принципу: «либо – либо». Мы можем встретить как людей, которые «целиком отдались» вере или науке, так и тех, кто сочетает их, отдавая чему-то большее предпочтение. Но все же, в условиях ограниченности жизненного ресурса, этот выбор порой становится все более категоричным.

Мы постарались дать объяснение снижению уровня веры в среде ученых пропорционально повышению их научных заслуг. Мы не стали сглаживать острые углы противоречий между представителями разных мировоззренческих взглядов, не пытались «помирить» мышление и подход науки и религии. Мы могли увидеть, что естественнонаучная парадигма не способствует развитию веры. При этом доказательство или опровержение «Высшего бытия» выходит за пределы компетенции естественных наук.

Хочется верить, что осознание базовых посылок неприятия частью представителей науки религиозного мировосприятия поможет верующим людям в осмыслении и признании «ненаучности» (что не тождественно нерациональности) основ своих убеждений и жизненной позиции; поможет атеистам глубже осознать причины их мировоззренческих посылок и будет способствовать большему взаимопониманию в общении представителей разных сторон.

Мы ограничились рассмотрением взглядов ученых и возможных причин таковых. Но сходным образом выделенные принципы относятся и к людям с другими формами деятельности.

Владимир Пикуза

Иллюстрация: картина Годфри Кнеллера «Исаак Ньютон» (1689 г.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука ; ; http://www.atheism.ru/library/Other_105.phtml; http://goo.gl/6PNs6y

Высокий уровень интеллекта превращает академиков в атеистов ; http://www.atheism.ru/library/Other_105.phtml

От наших спонсоров:Высококачественные надежные спиннинги Black Hole от всемирно известного производителя для настоящих мужчин. Широкий выбор удилищ и аксессуаров для рыбной ловли и туризма в интернет магазине Rangeman.ru

Здесь приведены несколько неоспоримых доказательств существования Бога, Всевышнего Создателя людей, всего сущего и жизни. Сразу же хотелось бы указать, что слова Истина, Аксиома, Факт, Правда являются синонимами, обозначающими одно и то же.

Он — Тот, Кто создал небеса и землю из небытия.. .(Коран, 6:101)

Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют? (Коран, 21:30)

4 аксиомы доказывающие существования Бога

- ⇒ Первой аксиомой, доказывающей существование Всемогущего Бога, является аксиома закономерностей. Наша вселенная наполнена многими физическими законами. К примеру, закон тяготения, закон всемирного тяготения, закон Ома, закон силы трения, закон Ньютона и пр. Если вы поднимете какую-либо вещь и отпустите ее, то она сразу же упадет на землю. Но сам ли этот предмет установил для себя, что он будет притягиваться к поверхности Земли, или же Земля установила закон притяжения? Или может кто-то третий установил закон притяжения для Земли и всех предметов? Аналогично можно привести пример со всеми другими законами, которые действуют в нашем мироздании. Кто установил все эти законы? Наша аксиома указывает: «Если имеются законы, то обязательно существует тот, кто их установил». Ведь законы сами по себе не могут устанавливаться. Возникает вопрос: кто же установил все эти законы мироздания? Единственно правильный ответ – это Бог, Создатель всего сущего, Земли, Небес и всей жизни.

- ⇒ Вторая аксиома доказывает само существование Бога. Она именуется аксиомой упорядоченности. К примеру, вы однажды пришли домой, и увидели в своем жилище ужасный бардак и беспорядок. Обои на стенах ободраны, телевизор разбит, книги поразбросаны, компьютер испорчен. Конечно, вы испугаетесь и на некоторый период покинете жилище. После некоторого перерыва вы возвращаетесь в свой дом и видите в нем полный порядок. Установлен новый телевизор и компьютер, обои новые и везде полный порядок. Возникает вопрос: может ли порядок сам себя навести? Сам по себе? Аксиома утверждает: если существует порядок, значит существует и тот, кто его установил либо навел. Теперь стоит посмотреть в наши организмы. В них имеется некоторый порядок, или же все расположено и функционирует хаотично? Если же посмотреть на небосвод, что можно увидеть? Можно наблюдать некоторый порядок: у каждой Звезды имеется свое определенное место! Если посмотреть в природу, также можно увидеть полную гармонию! Сердце ваше упорядочено, оно сокращает свою мышцу через некоторые временные промежутки, и кровь упорядоченно течет по артериям и венам! Вся вселенная живет в полной упорядоченности! Поэтому появляется резонный и обоснованный вопрос: кто же установил порядок и упорядочил все небесные тела и то, что внутри них? Разумным является единственно правильный ответ — это Бог.

- ⇒ Третья аксиома, доказывающая существование Создателя – аксиома следа. К примеру, если на дороге лежит снег, а потом по улице проезжает автомобиль, то в любом случае на снегу остается след. Теперь переносим пример на жизнь, вселенную и людей. Либо же возьмем любой предмет из тех, что нас окружают. Все, что вокруг нас представляет собой след чьего то труда или деятельности. Музыка – след деятельности композитора, картина – художника, компьютер – разработчиков и инженеров, которые вложили много труда в его создание, книга – след работы писателей. И этот перечень можно продолжать бесконечно. Третья аксиома, доказывающая существование Бога, указывает: «Если существует след, то обязательно имеется тот, кто его оставил! Самостоятельно след не появляется никогда!» Человек, все сущее, жизнь – это тот след, который указывает всем нам на присутствие Создателя.

- ⇒ Напоследок, четвертая, наиболее интересная аксиома, которая именуется аксиомой ограниченности. Наш ум устроен таким образом, что может понять лишь суть трех вещей: человека, созданного мира и жизни. Наш разум способен познавать исключительно в рамах этих трех параметров. Что представляет собой человек, жизнь и весь этот мир? Если же разбирать человека, то можно увидеть, что он является полностью ограниченным созданием и имеет полную зависимость от факторов, которые его окружают. Это еда, вода, отдых и др. Если говорить о жизни, то она представляет собой некоторый временной отрезок, который дан определенному живому существу. И этот отрезок также имеет ограничения. Все сущее, Небеса и Земля также ограничены. Жизнь ограничена, человек ограничен, все материальные и нематериальные миры также ограничены. Четвертая же аксиома указывает: «Ограниченные вещи и предметы не способны сами себя ограничить. Их ограничил кто-то и задал им границы, за которые они не могут выходить. Возникает вопрос: кто же ограничил все сущее (небеса, землю и все миры), жизнь и людей? Существует только один правильный и разумный ответ – это Господь Бог. Сам же Он ни чем не ограничен, не ест, не спит, не нуждается ни в чем…

Создание всего сущего, небес и земли

Видео: «Факты Корана»

Размышляйте! Имеется еще масса доказательств, которые доказывают нам существование Создателя всего Сущего. К примеру, что сложнее по своей структуре, картина на стене, либо Небеса и Земля? Конечно же, все сущее во множество раз сложнее, нежели висящая на стене картина. Вопрос: «Можно ли подумать, что данная картина сама по себе появляется на стене?» Конечно же, нет. Так вот, можно ли считать, то такие сложнейшие миры самостоятельно появились и упорядочились? Вывод один – все эти миры создал кто-то. И единственным разумным ответом является то, что все сущее создал Всемогущий Бог, который ничем не ограничен и не нуждается ни в чем.

На видео очень легкодоступная информация о том, как правильно верить в Бога:

Пусть Всевышний Творец сделаем меня и вас постоянно поминающими Его.

Коран 21:30

Высказывания современных учёных-исследователей о Боге

Кто ничего кроме случая не хочет видеть в этой гармонии, обнаруживающейся с такою очевидностью в строении звёздного неба, тот должен этому случаю приписать Божественную мудрость.

Астроном Мэдлер

Мы видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо другим людям. Загляните в биологию, посмотрите на любой орган человеческого тела или даже на самое маленькое насекомое. Вы найдете там столько удивительного, что вам не хватит жизни на изучение. Это дает мне и многим моим сотрудникам чувство, что есть что-то великое и прекрасное. Это Некто является причиной создания вселенной, и эта Причина не может быть нами понята.

Доктор Давид Р. Инглис,

старший физик Национальной лаборатории, Аргон, Иллинойс, США

Я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и её законов.

Андрей Дмитриевич Сахаров,

Вера начинается со знанием того, что Высший Разум создал Вселенную и человека. Мне нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана и, следовательно, Разума – неопровержим. Порядок во Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, сам свидетельствует об истинности самого великого и возвышенного утверждения: «В начале – Бог».

Артур Комптон,

крупнейший физик XX века, лауреат Нобелевской премии

Смысл и радость моей науки приходят ко мне в те редкие моменты, когда я открываю что-то новое и говорю себе: «Так вот как Бог это сотворил!». Цель моя — лишь понять маленький уголок Божьего замысла.

Генри Шеффер,

известный квантовый химик

В Суре «Аль-Мульк» Всевышний Создатель говорит человечеству:

67:3 Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещину?67:4 Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным.

—————————————

1. Свидетельства и доказательства ученых о существовании Бога

Учения Чарльза Дарвина стало самой мощной идеей, которая существенно отдалила идеи научного развития, и устоявшиеся основы религии. Многие тогдашние учёные приняли позицию науки, которая всё дальше отдалялась от религиозных пониманий окружающего мира и его развития.

Но, теория Дарвина была лишь – теория. Теория Дарвина основывалась на постепенном развитии более сложных органов от простых.Сам Чарльз Дарвин высказался о том, что если будут найдены – несократимые органы живых существ, то вся его теория идёт «прахом». «Несократимые» – это органы, которые должны были образоваться сразу, а не в результате «постепенного развития» (эволюции). И со временем, когда появились микроскопы с сильным увеличением, такие «несократимые органы» — были успешно обнаружены.

Такой сложнейший механизм не будет работать, если из него убрать хотя бы один составляющий его элемент. Это значит, что он появился сразу, в законченном — рабочем «комплекте». А не постепенно, в результате «эволюции», согласно теории. Итог: теория Дарвина была опровергнута. Фактически, обнаружение несократимых элементов творения, являются свидетельством и доказательством того факта, что существует некий разумный Творец, без участия которого, конструирование таких сложных функциональных органов было бы — невозможным!

И только сильнейший консерватизм учёного мира не позволяют принять данное опровержение. А куда девать тысячи диссертаций и научных трудов, которые основывались на эволюции Дарвина? Подробнее об опровержении теории Ч. Дарвина в статье , там же видео фильм на эту тему. Ознакомившись со всеми этими материалами, можно понять: почему учёные верят в Бога.

ТАКЖЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСМОТРЕТЬ 28 МИНУТНЫЙ НАУЧНЫЙ ВИДЕО ФИЛЬМ (ПРЕДСТАВЛЕН НИЖЕ)

И вот, с дальнейшим развитием исследовательских методов, учёные обнаружили молекулу ДНК. Сам по себе факт того, что информация в молекуле находится в закодированном виде, говорит о том, что «случайно» образоваться такое – просто не могло по факту!

Одним из представителей учёного мира, имеющий веру в Бога, является Френсис Селлерс Коллинз (родился 14 апреля 1950 года) – американский генетик, ставший известным как руководитель проекта по расшифровке генома человека. В настоящее время он возглавляет национальные институты здравоохранения США. Коллинз множество международных премий. Когда Коллинз поступал в университет, он считал себя убеждённым ат он пришёл к евангельской вере, и теперь описывает себя как убеждённого христианина. Учёный (Коллинз) даже написал книгу «Доказательство Бога. Аргументы учёного»

В 2000 году произошло очень яркое событие, о котором писали многие газеты. Подошёл к завершению важный этап проекта «Геном человека» — был выпущен рабочий черновик структуры генома. На торжественном приёме в Белом доме, руководитель этого проекта учёный Френсис Коллинз произнёс речь.

— Сегодня счастливый день для всего мира, — говорил он в ответном слове тогдашнему президенту Биллу Клинтону. – Смирением и благоговением наполняет меня сознание того, что мы впервые сумели заглянуть в инструкцию, по которой сотворены, и которая до сих пор была известна одному лишь Богу.

После этого выступления учёного, многие газеты пестрели заголовками: «Учёный, который расшифровал код молекулы ДНК, объявил, что он теперь верит в Бога. Добавляя, что учёный Френсис Коллинз прилюдно отрёкся от атеизма, поскольку был поражён – наисложнейшей структурой кода, которым записана программа всех живых организмов на Земле, от бледной спирохеты до человека.

Кстати говоря, интересен факт того, что совершение греховных поступков, и даже просто мысли, которые считаются в разных религиях как — «греховные», сильно уменьшают скорость работы головного мозга человека. То есть уменьшают — количество жизненной (психической) энергии, которое воспринимается человеком непосредственно — как ощущение счастья. Об этом подробнее можно почитать в статье (страничка откроется в новом дополнительном окне).

В 70 – е года на Западе была издана книга «Мы верим», в которой 53 выдающихся учёных, из них многие нобелевские лауреаты, убедительно свидетельствуют о своей непоколебимой вере в Бога. Вот цитата из этой книги:

« Мы (учёные физики) видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо другим людям… Это даёт мне и многим моим сотрудникам чувство, что есть что-то великое и прекрасное. Это нечто, является – причиной создания Вселенной, и эта причина не может быть нами понята» (доктор Давид Р. Инглис – учёный, один из руководителей Национальной физической лаборатории США);

«Учёные, изучающие космическое пространство, открыли так много прекрасного и неожиданного, что сегодня труднее убедить учёного, что Бог не существует…» (Доктор Жюль С. Дюшез, бельгийский учёный председатель Департамента атомной и молекулярной физики).

«Духовное возрождение в последнее время проникло и в среду учёных, занимающихся исследованием космоса… Я стоял около ракеты и молился об Аллане Теппарде перед его стартом, и я не видел вокруг сухих глаз…» (эксперт по космическим полётам, главный специалист по конструированию пилотируемых капсул серии «Меркурий» и «Джемини» Уолтер Ф. Бурке).

В давние времена, как это не странно звучит, религию от науки не отделяли. Великие учёные древности, даже не помышляли противопоставлять какое-либо мнение, идущее вразрез с основными идеями веры и религии. Наоборот, они активно участвовали в дискуссиях, если обнаруживались какие-либо противоречия в тех или иных взглядах на религию. Прочитав следующую информацию, можно увидеть — сколько и какие учёные верили в Бога и почему.Пифагор (древнегреческий философ, математик), Платон (древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля), Плотин (античный философ) и их последователи, все они говорили о переселении душ (реинкарнации), то же самое говорил Ориген. Это противоречило мнению церкви которое было следующим: душа рождается одновременно с телом. В 553 году нашей эры, был созван 2-й Константинопольский собор. На этом соборе, было отвергнуто учение о переселении души. Римская церковь не принимала решения этого собора до самого конца шестого века. И всё-таки, приказом императора Юстиниана, было убрано из Библии, оставленное даже Константином, учение о переселении души. Но, всё -аки кое-что в Библии осталось, что говорит о том, что знание о реинкарнации имело место быть:

- «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (от Иоанна 9:1-3).

Возникает закономерный вопрос: когда он мог согрешить до того, как родился слепым? Ответ однозначен: только в прошлой своей жизни.

Сейчас открывается много знаний о том, что раньше на Земле процветали высокоразвитые цивилизации. В частности на территории Евразии была – ведическая цивилизация. Найдены множество свидетельств, подтверждающих этот факт. Также найдены уникальные научные чертежи виманов – летательных аппаратов. Эти летательные аппараты использовали неизвестный до сегодняшнего дня принцип действия.

В древних священных писаниях – Ведах, которые считаются самыми древними знаниями на Земле, есть масса научной информации. В Ведах дана скорость света до 10 тысячных совпадение с данными современной науки. Дан размер атомов. Строение солнечной системы с точностью до километров. Строение нашей галактики. Есть информация о времени возникновения вселенной, а также о времени её исчезновения. И так же, в священных писаниях приведены слова Всевышнего:

«Цель всех Вед — познать Меня. Поистине, Я — составитель Веданты, и знающий Веды» ()

___________________________________________________________________________________________

4. Сначала было слово, или след на воде. В. Д. Плыкин

В книге автор показывает, что Вселенная конечна; что атомов, электронов и элементарных частиц (в нашем сегодняшнем понимании) в Природе нет; что не материя, а информация лежит в основе устройства Вселенной; что материя — это форма, которую приняла энергия согласно информации — согласно программе создания материального образования; что мир, в котором мы живем (физический мир Земли), — это мир следствий; что мир причин — в системе замкнутых информационно-энергетических потоков Вселенной. Открытия, сделанные автором, дают возможность объяснения аномальных явлений на нашей планете и во Вселенной, которые современная наука объяснить не в состоянии. Знание информационно-энергетической структуры Вселенной, открытой автором, дает возможность предотвращения катастроф планетарного масштаба, к которым неминуемо приходит человечество Земли, в силу своей воинствующей бездуховности. Адресована всем людям, жаждущим знаний о Мире, в котором они живут.

И вновь распятье за Христа, -Распятье на кресте науки.Те, чаша у кого пуста,С особой страстью тянут руки.Но солнца свет, комет полёт,И неба твердь и даже вечностьВновь славу стройно пропоётДуше, познавшей бесконечность.Познавшей миг, познавшей мир,Всё принимающей и пылкой,Себя отдавшей на «костёр».Во имя истины великой.

Кириллова Валентина

———————————————

6. Что говорят учёные о Боге ВИДЕО.

Документальный фильм «Деволюция человека» (2009 год)

Год выпуска: 2009Производство: Студия ПреманандаЖанр: Научно-популярныйПродолжительность: 46 мин 11 сек

Режиссер: Майкл Кремо.

Описание: Сегодня наиболее распространенный ответ на вопрос о происхождении человека приходит от современных последователей Чарльза Дарвина. По мнению эволюционистов, жизнь на Земле началась между двумя и тремя миллиардами лет назад, первые человекообразные обезьяны появились приблизительно 40 миллионов лет назад, первый обезьяноподобный человек появился около 6 миллионов лет назад, и, наконец, человек, подобный нам с вами — 100-150 тысяч лет назад…

О религиозных ученых

М.А. Гринзайд

Представляем Вашему вниманию список ученых (под учеными понимаются люди, занимающиеся естественными науками и математикой, мы намеренно сузили это понятие), чье мировоззрение было религиозным. Список этот ничего нового к дискуссии о науке и вере не прибавит, но он может удержать многих людей от ложных предпосылок, которые так часто мешают непредвзятой дискуссии. Если Вы считаете, что современная наука была основана людьми атеистических взглядов, Вы поймете, что это не так. Или, если Вы убеждены в том, что уж в современную эпоху ученый не может придерживаться религиозного мировоззрения, Вы тоже поймете, что это далеко не соответствует действительности. Более того, Вы убедитесь, что наука как метод очень тесно сочетается с верой в Создателя у подавляющего большинства самых значительных ученых.

Заглядывая в исторические работы, мы убедимся, что многое было сказано о той гармонии между наукой и верой, что была в Средние века. В эту эпоху произошел настоящий синтез между наукой и верой: были основаны первые университеты, оформила себя христианская философия, которая развилась в стройную систему, сформулирован научный метод. Неразрывность этих двух областей, религиозной и научной, веры и разума в Средние века была очевидна почти для всех мыслителей. Мы не будем пытаться здесь сформулировать подход средневековых мыслителей к этим проблемам, нам нужно лишь констатировать факт.

Одной из причин конца мироощущения средних веков был разрыв между наукой и верой, они уже не понимались как нечто взаимно-обсуловленное, стали появятся кажущиеся противоречия. Так, уже в XVII веке в научной среде появляются люди, открыто заявляющие о своем атеистическом мировоззрении. Мы начали свой обзор как раз с этого времени, когда мыслящий человек так или иначе должен был сделать выбор между мировоззрением позитивистским, светским или религиозным. То есть, религиозное мировоззрение перестало быть чем-то само собой разумеющимся. Нам могут возразить, что в то время было сильно влияние Церкви, и ученые вынуждены были хотя бы формально заявлять себя верующими, чтобы не подвергнуться санкциям и не потерять свои должности. Но уже Р.Бойль (1627-1691) учреждает лекции, призванные защитить христианскую веру от «печально известных неверных, а именно атеистов, деистов, язычников, иудеев и мусульман». Из этого мы заключаем, что в то время были люди, известные своим нерелигиозным мировоззрением, а значит, перед любым ученым был выбор. Или, если рассмотреть времена Блеза Паскаля, Рене Декарта, Францию XVII века, про эти времена также известно, что среди дворянства были распространены атеистические взгляды, известно, что Паскаль пытался оспорить эти взгляды. Мы также не можем не отметить, что почти все названные нами ученые активно отстаивали религиозный взгляд на жизнь, если бы они были скрытыми атеистами, то, формально признавая веру, они бы не совершали никаких активных действий. Более того, атеистические взгляды не просто существовали, они зафиксированы даже в средневековых рукописях, в том числе и в древнерусских. А если эти взгляды существовали и могли быть выражены в условиях почти абсолютного авторитета Церкви, то тем легче их было выразить и отстоять, когда авторитет этот ослабел.

Мы ни в коем случае не утверждаем, что этот список неоспорим, и мы не готовы гарантировать, что каждый из перечисленных ученых имел религиозное мировоззрение, напротив, в виду недостатка источников, наш список уязвим для критики. Но, тем не менее, почти в каждом случае мы пытаемся предъявить аргументы в пользу того, что конкретный человек придерживался (для нас менее важно, к какой религии он принадлежал и был ли он человеком верующим) религиозного мировоззрения. Причем, мы сознательно не включали в список людей, которые в конце жизни обратились в христианство, для нас было важным, чтобы человек последовательно придерживался определенного мировоззрения, религиозного. Так, например, мы не включили в список Джона фон Неймана, который перед смертью обратился к католическому священнику, что шокировало его друзей и что может быть расценено как его обращение, или Антони Флю, который под влиянием аргумента о тонкой настройке в конце жизни стал последовательным деистом. Для придания списку большей «надёжности» мы старались всеми силами избегать включения в него людей, о мировоззрении которых имеются противоречивые сведения: имена Менделеева, Павлова, Эйнштейна и многих других известных ученых, которые могут быть названы как религиозными так и нерелигиозными в наш список не вошли.

Единственное, что мы хотели бы показать этим списком, что не смотря на современные заверения в том, что позитивизм (или атеизм) и наука идут рука об руку, подавляющее большинство ученых отвергало позитивизм в качестве адекватного мировоззрения. Причем многие из представленных нами ученых были основоположниками новых областей науки, в нашем списке представлены почти все временные отрезки, включая современную эпоху и почти все возможные научные дисциплины. Напрашивается вопрос: если люди, наделенные выдающимися способностями к познанию действительности не теряли свою веру, а наоборот утверждались в ней и видели её неотрывно от своих занятий наукой, то есть, понимание устройства мироздания не лишало их веры, то, как можно вообще утверждать, что наука хоть как-то противоречит вере?

Так, средневековый взгляд на мир хоть и покинул умы ведущих философов и мыслителей, нашел себе подлинных союзников, как в лице основателей современной науки, так и в лице выдающихся ученых науки уже утвержденной в своих основаниях. Многие современные мыслители говорят нам, что это невозможно. Но что скажут сами ученые, какова их позиция, да и вообще, сколько их, среди всех ученых, каков их вклад в науку. Ответить на эти вопросы мы попытались данным списком.

Поясним его устройство. Чем более влиятелен вклад ученого в развитие науки, тем больше размер букв, которыми написано его имя, в диапазоне от 12 до 15. Эта характеристика достаточно субъективна, но в любом случае, как-то помогает ориентироваться в списке. Далее в скобках написаны годы жизни ученого, причем по каждой дисциплине список отсортирован по году рождения. После, курсивом написана вера ученого, и обоснование как его принадлежности к этой вере, так и его религиозного мировоззрения в целом. Для единичных случаев это обоснование отсутствует, но в этих случаях мы почти уверены, что оно неоспоримо. Вслед за обоснованием идет описание научных достижений ученого, обоснование его значимости для науки, уже без курсива. В квадратных скобках указан номер книги (в списке используемой литературы), на которую идёт ссылка и, через запятую, страница, по указанному изданию.

Список ученых с религиозным мировоззрением

Г.Галилей (1564-1642; католик; Опроверг аристотелевскую физику. Первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел. Заложил основы классической механики, основывая её на экспериментальном методе, за что его часто называют отцом современной физики.

Б.Паскаль (1623-1662, католик-янсенист, религиозный философ, Паскаль защищал христианскую веру, спорил с Декартом, спорил с атеистами своего времени, порицал казуистику иезуитов, которые оправдывали пороки высшего общества (в письмах к провинциалу), автор многочисленных размышлений на философские и религиозные темы; религиозное мировоззрение Паскаля бесспорно; создал счетную машину-арфмометр. Опытным путем опроверг в то время господствующую аксиому, воспринятую от Аристотеля о том, что природа «боится пустоты», одновременно сформулировал основной закон гидростатики. В переписке с Ферма заложил основы теории вероятностей. Он также стоит у исходов проективной геометрии и математического анализа.

Б.Паскаль (1623-1662, католик-янсенист, религиозный философ, Паскаль защищал христианскую веру, спорил с Декартом, спорил с атеистами своего времени, порицал казуистику иезуитов, которые оправдывали пороки высшего общества (в письмах к провинциалу), автор многочисленных размышлений на философские и религиозные темы; религиозное мировоззрение Паскаля бесспорно; создал счетную машину-арфмометр. Опытным путем опроверг в то время господствующую аксиому, воспринятую от Аристотеля о том, что природа «боится пустоты», одновременно сформулировал основной закон гидростатики. В переписке с Ферма заложил основы теории вероятностей. Он также стоит у исходов проективной геометрии и математического анализа.

И.Ньютон (1643-1727, англиканин, взгляды близки к ереси арианства; Ньютон исследовал Библию, и своим трудом «Principia Mathematica» надеялся побудить мыслящего человека поверить в Бога; автор «математических начал натуральной философии», открыл дифференциальное и интегральное исчисление, основал классическую механику.

И.Ньютон (1643-1727, англиканин, взгляды близки к ереси арианства; Ньютон исследовал Библию, и своим трудом «Principia Mathematica» надеялся побудить мыслящего человека поверить в Бога; автор «математических начал натуральной философии», открыл дифференциальное и интегральное исчисление, основал классическую механику.

М. Мопертюи (1698-1759, католик, философ, Вольтер написал против него множество сатир, например «Доктор Акакий, папский лекарь», перед смертью ученый признал, что христианство «ведёт человека к величайшему благу при помощи величайших возможных средств».; ввел в механику понятие принципа наименьшего действия, причем сразу указал на его универсальную природу. Был первопроходцем в генетике, в частности некоторые находят, что его взгляды способствовали становлению теории эволюции и естественного отбора).

Л. Гальвани (1737-1798, католик; изучал богословие, хотел связать свою жизнь с Церковью, но выбрал путь науки; о глубокой религиозности Гальвани говорит его биограф профессор Вентуроли; в 1801 году об ученом пишет другой его биограф, Алиберт: «можно добавить, что, в своих публичных демонстрациях, он никогда не завершал свои лекции без призыва к свои слушателям к обновлению веры, всегда обращая их внимание на идею вечного Провидения, которое развивает, сохраняет и заставляет жизнь литься среди многих других видов вещей»; одним из первых исследовал электрофизиологию и «животное электричество». В честь него был назван феномен «гальванизм»).

А. Ампер (1775-1836, католик; ученому приписывают следующее высказывание: «Учись, исследуй земное это обязанность мужа науки Одной рукой исследуй природу, а другою, как за одежду отца, держись за край Божией ризы»; в 18 лет ученый считал, что в его жизни было три кульминационных момента: «Первое причастие, прочтение работы Антуана Томаса «хвалебная речь Декарту», и взятие Бастилии»; когда умерла его жена, Ампер выписал две строфы из Псалмов и молитву «О Господе, Боже Милостивый, соедини меня на Небесах с теми, кого ты разрешил мне любить на Земле», в то время его обуревали сильные сомнения, и в свободное время ученый читал Библию и Отцов Церкви; физик и математик; в электродинамике: установил правило для определения направления действия магнитного поля на магнитную стрелку («правило Ампера»), обнаружил влияние магнитного поля Земли на движущиеся проводники с током, открыл взаимодействие между электрическими токами, сформулировал закон этого явления («закон Ампера»). Внес вклад в развитие теории магнетизма: открыл магнитный эффект соленоида. Ампер был и изобретателем, именно он придумал коммутатор и электромагнитный телеграф. Ампер внес вклад и в химию, своими совместными работами с Авогадро).

А. Ампер (1775-1836, католик; ученому приписывают следующее высказывание: «Учись, исследуй земное это обязанность мужа науки Одной рукой исследуй природу, а другою, как за одежду отца, держись за край Божией ризы»; в 18 лет ученый считал, что в его жизни было три кульминационных момента: «Первое причастие, прочтение работы Антуана Томаса «хвалебная речь Декарту», и взятие Бастилии»; когда умерла его жена, Ампер выписал две строфы из Псалмов и молитву «О Господе, Боже Милостивый, соедини меня на Небесах с теми, кого ты разрешил мне любить на Земле», в то время его обуревали сильные сомнения, и в свободное время ученый читал Библию и Отцов Церкви; физик и математик; в электродинамике: установил правило для определения направления действия магнитного поля на магнитную стрелку («правило Ампера»), обнаружил влияние магнитного поля Земли на движущиеся проводники с током, открыл взаимодействие между электрическими токами, сформулировал закон этого явления («закон Ампера»). Внес вклад в развитие теории магнетизма: открыл магнитный эффект соленоида. Ампер был и изобретателем, именно он придумал коммутатор и электромагнитный телеграф. Ампер внес вклад и в химию, своими совместными работами с Авогадро).

Х.Эрстед (1777-1851, лютеранин (предположительно), в своей речи 1814 года, озаглавленной Развитие науки, понимаемое как задача религии (эту речь ученый поместил в свою книгу «The Soul in Nature», в ней он пишет, что данное выступление включает в себя многие идеи, которые более развиты в других частях книги, но здесь они представлены как единое целое), Эрстед утверждает следующее: «мы попытаемся установить наше убеждение о существующей гармонии между наукой и религией, показав, как человек науки должен смотреть на свои занятия, если он понимает их правильно, а именно, как на задачу религии». Далее идет длинное рассуждение, которое можно найти в книге; физик и химик, открыл, что электрический ток создает магнитное поле. Первый современный мыслитель, который подробно описал и назвал мыслительный эксперимент. Работы Эрстеда явились важным шагом на пути к унифицированному понятию энергии).

Х.Эрстед (1777-1851, лютеранин (предположительно), в своей речи 1814 года, озаглавленной Развитие науки, понимаемое как задача религии (эту речь ученый поместил в свою книгу «The Soul in Nature», в ней он пишет, что данное выступление включает в себя многие идеи, которые более развиты в других частях книги, но здесь они представлены как единое целое), Эрстед утверждает следующее: «мы попытаемся установить наше убеждение о существующей гармонии между наукой и религией, показав, как человек науки должен смотреть на свои занятия, если он понимает их правильно, а именно, как на задачу религии». Далее идет длинное рассуждение, которое можно найти в книге; физик и химик, открыл, что электрический ток создает магнитное поле. Первый современный мыслитель, который подробно описал и назвал мыслительный эксперимент. Работы Эрстеда явились важным шагом на пути к унифицированному понятию энергии).

М.Фарадей (1791-1867; протестант, церковь Шотландии, после женитьбы служил дьяконом и церковным старостой в одном из домов собраний своей юности, исследователи отмечают, что «сильное чувство согласия между Богом и природой пропитывало собой всю его жизнь и работу»; внес вклад в электромагнетизм и электрохимию. Считается лучшим экспериментатором и одним из самых влиятельных ученых в истории науки. Открыл бензол. Заметил явление, названное им диамагнетизмом. Открыл принцип электромагнитной индукции. Изобретение им электромагнитных вращателей послужило основой для электродвигателя. В том числе благодаря его усилиям электричество стало использоваться в технологиях.

М.Фарадей (1791-1867; протестант, церковь Шотландии, после женитьбы служил дьяконом и церковным старостой в одном из домов собраний своей юности, исследователи отмечают, что «сильное чувство согласия между Богом и природой пропитывало собой всю его жизнь и работу»; внес вклад в электромагнетизм и электрохимию. Считается лучшим экспериментатором и одним из самых влиятельных ученых в истории науки. Открыл бензол. Заметил явление, названное им диамагнетизмом. Открыл принцип электромагнитной индукции. Изобретение им электромагнитных вращателей послужило основой для электродвигателя. В том числе благодаря его усилиям электричество стало использоваться в технологиях.

Д.Стокс (1819-1903, (предположительно) англиканин, в 1886 году стал президентом Института Виктории (Victoria Institute), целью которого было дать ответ эволюционному движению 60х годов, в 1891 Стокс выступил с лекцией в этом институте, также был президентом Британского и Зарубежного (Foreign) Библейского общества, активно занимался миссионерскими проблемами, он говорил «Я не знаю никаких здравых выводов науки, которые бы противоречили христианской религии»; физик и математик, автор теоремы Стокса, внес значительный вклад в развитие гидродинамики, оптики и математической физики.

Дж. Джоуль (1818-1889, англиканин (предположительно), Джоуль писал: «Феномен природы, будь то механическая, химическая, жизненная энергия, почти полностью продолжительно переходит сама в себя. Таким образом, поддерживается в порядок ничто не выведено из строя, ничто не потеряно навечно, но весь механизм, как он есть, работает гладко и гармонично весь управляем Божьей волей»; был одним из ученых, подписавших «Декларацию студентов Естественных и физических наук», написанной в ответ на волну Дарвинизма, пришедшую в Англию; Сформулировал первый закон термодинамики, открыл Закон Джоуля (мощности тепла при протекании электрического тока). Первым посчитал скорость молекул газа. Вычислил механический эквивалент тепла.

Дж. Джоуль (1818-1889, англиканин (предположительно), Джоуль писал: «Феномен природы, будь то механическая, химическая, жизненная энергия, почти полностью продолжительно переходит сама в себя. Таким образом, поддерживается в порядок ничто не выведено из строя, ничто не потеряно навечно, но весь механизм, как он есть, работает гладко и гармонично весь управляем Божьей волей»; был одним из ученых, подписавших «Декларацию студентов Естественных и физических наук», написанной в ответ на волну Дарвинизма, пришедшую в Англию; Сформулировал первый закон термодинамики, открыл Закон Джоуля (мощности тепла при протекании электрического тока). Первым посчитал скорость молекул газа. Вычислил механический эквивалент тепла.

В. Томпсон, лорд Кельвин (1824-1907, пресвитерианин, на протяжении всей жизни был набожным человеком, каждый день посещал церковь. Как видно из выступления ученого в «Christian Evidence Society» (организация, созданная, чтобы побороть атеизм в викторианском обществе), Томпсон считал, что его вера помогает ему познавать действительность, информирует его. В широком смысле этого слова, ученый был креационистом, однако он ни в коем случае не был «геологом потопа», можно сказать, что он поддерживал взгляд, известный как теистическая эволюция. Часто открыто не соглашался с последователями Ч. Дарвина, вступал с ними в споры; математический физик и инженер. Сформулировал первый и второй законы термодинамики, помог унифицировать возникающие дисциплины в физике. Он догадался, что существует нижний предел температуры, абсолютный ноль. Известен также как изобретатель, автор около 70 патентов.

В. Томпсон, лорд Кельвин (1824-1907, пресвитерианин, на протяжении всей жизни был набожным человеком, каждый день посещал церковь. Как видно из выступления ученого в «Christian Evidence Society» (организация, созданная, чтобы побороть атеизм в викторианском обществе), Томпсон считал, что его вера помогает ему познавать действительность, информирует его. В широком смысле этого слова, ученый был креационистом, однако он ни в коем случае не был «геологом потопа», можно сказать, что он поддерживал взгляд, известный как теистическая эволюция. Часто открыто не соглашался с последователями Ч. Дарвина, вступал с ними в споры; математический физик и инженер. Сформулировал первый и второй законы термодинамики, помог унифицировать возникающие дисциплины в физике. Он догадался, что существует нижний предел температуры, абсолютный ноль. Известен также как изобретатель, автор около 70 патентов.

Дж. Максвелл (1831-1879, христианин (евангелической веры), в конце жизни стал церковным старостой в Церкви Шотландии; в детстве посещал богослужения как в Церкви Шотландии (деноминация его отца) так и в Епископальной Церкви (деноминация его матери), в апреле 1853 года ученый обратился в евангельскую веру, из-за чего стал придерживаться антипозитивистских взглядов; физик, основное достижение которого состояло в формулировке классической теории электромагнетизма. Таким образом, он объединил до этого раздельные наблюдения, эксперименты и уравнения в электричестве, магнетизме и оптике в единую теорию. Эти его достижения были названы «Вторым величайшим объединением в физике» (после работ И. Ньютона). Максвелл также известен, как человек, создавший первую долговечную цветную фотографию в 1861 году).

Дж. Максвелл (1831-1879, христианин (евангелической веры), в конце жизни стал церковным старостой в Церкви Шотландии; в детстве посещал богослужения как в Церкви Шотландии (деноминация его отца) так и в Епископальной Церкви (деноминация его матери), в апреле 1853 года ученый обратился в евангельскую веру, из-за чего стал придерживаться антипозитивистских взглядов; физик, основное достижение которого состояло в формулировке классической теории электромагнетизма. Таким образом, он объединил до этого раздельные наблюдения, эксперименты и уравнения в электричестве, магнетизме и оптике в единую теорию. Эти его достижения были названы «Вторым величайшим объединением в физике» (после работ И. Ньютона). Максвелл также известен, как человек, создавший первую долговечную цветную фотографию в 1861 году).

Дж. Флеминг (1849-1945, конгрегационалист, Флеминг был креационистом и отвергал идеи Дарвина, считая их атеистическими (из книги Флеминга «Evolution or Creation?»). В 1932 году он помог основать «Движение против эволюции» («Evolution Protest Movement»). Флеминг однажды проповедовал в лондонской церкви Святого Мартина «что в полях», и проповедь его была посвящена свидетельству Воскресения. Большую часть своего наследства ученый завещал христианским благотворительным организациям, большая часть которых помогала нищим. Физик и инженер, считается отцом современной электротехники. Сформулировал два известных физике правила: левой и правой руки. Изобрел так называемую лампу Флеминга («Fleming valve»))

Д. Томсон (1856-1940, англиканин, Рэймонд Сиджер в своей книге «J. J. Thomson, Anglican» утверждает следующее: «Как профессор, Томпсон посещал вечернюю воскресную службу университетской часовни, и как глава университета, утреннюю. Более того, он проявлял интерес к Тринити Миссии в Кэмбервелле. С уважением к своей личной религиозной жизни, Томпсон неизменно молился каждый день, и читал Библию перед сном. Он действительно был верующим христианином!» физик, открыл электрон и изотопы. Лауреат Нобелевской премии по физике 1906 года за «открытие электрона и заслуги в области теоретических и экспериментальных исследований проводимости электричества в газах». Ученый также изобрел масс-спектрометр, открыл естественную радиоактивность у калия и показал, что водород имеет лишь один электрон на атом, в то время как предыдущие теория допускали множество электронов у водорода.)

Д. Томсон (1856-1940, англиканин, Рэймонд Сиджер в своей книге «J. J. Thomson, Anglican» утверждает следующее: «Как профессор, Томпсон посещал вечернюю воскресную службу университетской часовни, и как глава университета, утреннюю. Более того, он проявлял интерес к Тринити Миссии в Кэмбервелле. С уважением к своей личной религиозной жизни, Томпсон неизменно молился каждый день, и читал Библию перед сном. Он действительно был верующим христианином!» физик, открыл электрон и изотопы. Лауреат Нобелевской премии по физике 1906 года за «открытие электрона и заслуги в области теоретических и экспериментальных исследований проводимости электричества в газах». Ученый также изобрел масс-спектрометр, открыл естественную радиоактивность у калия и показал, что водород имеет лишь один электрон на атом, в то время как предыдущие теория допускали множество электронов у водорода.)

М. Планк (1858-1947, католик (обратился за шесть месяцев до смерти), до этого — глубоко религиозный деист; в своей работе «Религия и естествознание» ученый написал (цитата проведена с контекстом, с начала абзаца): «При таком совпадении следует, однако, обратить внимание на одно принципиальное различие. Религиозному человеку Бог дан непосредственно и первично. Из Него, Его всемогущей воли исходит вся жизнь и все явления как телесного, так и духовного мира. Хотя Он и непознаваем разумом, но тем не менее непосредственно проявляет себя через посредство религиозных символов, вкладывая свое святое послание в души тех, кто, веруя, доверяется Ему. В отличие от этого для естествоиспытателя первичным является только содержание его восприятий и выводимых из них измерений. Отсюда путем индуктивного восхождения он пытается по возможности приблизиться к Богу и Его миропорядку как к высшей, вечно недостижимой цели. Следовательно, и религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце»; Основоположник квантовой физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1918 года. Сформулировал выражение для спектральной плотности мощности излучения абсолютно чёрного тела.

М. Планк (1858-1947, католик (обратился за шесть месяцев до смерти), до этого — глубоко религиозный деист; в своей работе «Религия и естествознание» ученый написал (цитата проведена с контекстом, с начала абзаца): «При таком совпадении следует, однако, обратить внимание на одно принципиальное различие. Религиозному человеку Бог дан непосредственно и первично. Из Него, Его всемогущей воли исходит вся жизнь и все явления как телесного, так и духовного мира. Хотя Он и непознаваем разумом, но тем не менее непосредственно проявляет себя через посредство религиозных символов, вкладывая свое святое послание в души тех, кто, веруя, доверяется Ему. В отличие от этого для естествоиспытателя первичным является только содержание его восприятий и выводимых из них измерений. Отсюда путем индуктивного восхождения он пытается по возможности приблизиться к Богу и Его миропорядку как к высшей, вечно недостижимой цели. Следовательно, и религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце»; Основоположник квантовой физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1918 года. Сформулировал выражение для спектральной плотности мощности излучения абсолютно чёрного тела.

Пьер Дюгем (1861-1916, католик; часто спорил с Марселем по поводу религиозных взглядов; Д. Д. ОКоннор и Е.Ф. Робинсон в биографии Дюгема утверждают, что его религиозные взгляды сыграли большую роль в определении его взглядов научных; ученый также занимался философией науки, в свое главной работе он показал, что начиная с 1200 года наука не игнорировалась, и что Римо-Католическа Церковь поощряла развитие Западной науки.; известен своими работами по термодинамике (отношение Гиббса-Дюгема, уравнение Дюгема-Маргулеса), также внес вклад в гидродинамику, теорию упругости).

У. Брэгг (1862-1942, англиканин (возможно, англо-католик), дочь Брэгга, писала о вере ученого (из М. Гвендолен, «William Henry Bragg (1862 — 1942): Man and Scientist»): «Для У. Брэгга религиозная вера было готовность поставить все на гипотезу, что Иисус Христос был прав, и проверить это экспериментом по совершению дела милосердия на протяжении всей жизни Чтение Библии было обязательным. Брэгг часто говорил, что «если у меня вообще есть какой-либо стиль письма, то это все из-за того, что я был воспитан на Авторизованной Версии [Библии]». Он знал Библию и мог обычно выдать «главу или стих». Молодой профессор У. Брэгг стал церковным старостой в Церкви св. Иоанна в Аделаиде; он также получил разрешение проповедовать.»; Лауреат Нобелевской премии 1915 года за «заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». Брэгг также создал первый прибор для регистрации дифракционной картины. Вместе с сыном он разработал основы метода определения структуры кристаллов по дифракционной картине рентгеновских лучей.

У. Брэгг (1862-1942, англиканин (возможно, англо-католик), дочь Брэгга, писала о вере ученого (из М. Гвендолен, «William Henry Bragg (1862 — 1942): Man and Scientist»): «Для У. Брэгга религиозная вера было готовность поставить все на гипотезу, что Иисус Христос был прав, и проверить это экспериментом по совершению дела милосердия на протяжении всей жизни Чтение Библии было обязательным. Брэгг часто говорил, что «если у меня вообще есть какой-либо стиль письма, то это все из-за того, что я был воспитан на Авторизованной Версии [Библии]». Он знал Библию и мог обычно выдать «главу или стих». Молодой профессор У. Брэгг стал церковным старостой в Церкви св. Иоанна в Аделаиде; он также получил разрешение проповедовать.»; Лауреат Нобелевской премии 1915 года за «заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». Брэгг также создал первый прибор для регистрации дифракционной картины. Вместе с сыном он разработал основы метода определения структуры кристаллов по дифракционной картине рентгеновских лучей.

А. Комптон (1892-1962, пресвитерианин, Рэймонд Сиджер в своей статье «Compton, Christian Humanist», опубликованной в журнале «The Journal of the American Scientific Affiliation» пишет следующее: «Вместе с тем как Артур Комптон взрослел, расширялся и его кругозор, но это всегда был четки христианский взгляд на мир.На протяжении всей жизни ученый был активен в делах церкви, начиная с преподавания в воскресной школе и работы церковным старостой, заканчивая должности в «Presbyterian Board of Education»Комптон верил, что основная проблема человечества, вдохновляющий смысл жизни, лежит вне науки; по информации журанла «Times» за 1936 год, ученый некоторое время был диаконом в Баптисткой Церкви; За открытие «эффекта Комптона» был удостоен Нобелевской премии 1927 года. Изобрел метод демонстрации вращения Земли.

А. Комптон (1892-1962, пресвитерианин, Рэймонд Сиджер в своей статье «Compton, Christian Humanist», опубликованной в журнале «The Journal of the American Scientific Affiliation» пишет следующее: «Вместе с тем как Артур Комптон взрослел, расширялся и его кругозор, но это всегда был четки христианский взгляд на мир.На протяжении всей жизни ученый был активен в делах церкви, начиная с преподавания в воскресной школе и работы церковным старостой, заканчивая должности в «Presbyterian Board of Education»Комптон верил, что основная проблема человечества, вдохновляющий смысл жизни, лежит вне науки; по информации журанла «Times» за 1936 год, ученый некоторое время был диаконом в Баптисткой Церкви; За открытие «эффекта Комптона» был удостоен Нобелевской премии 1927 года. Изобрел метод демонстрации вращения Земли.

Ж. Леметр (1894-1966, католический священник (с 1923 года), окончил иезуитский колледж и католический университет Лувена, где получил образование в рамках классической томистской философии. С 1936 года член Понтификальной Академии Наук, президентом которой стал в 1960. Леметр считал, что вера может быть преимуществом для ученого: «По мере того, как наука проходит простую стадию описания, она становится истинной наукой. Также она становится более религиозной. Математики, астрономы и физики, например, являются очень религиозными людьми, за немногими исключениями. Чем глубже они проникают в тайну вселенной, тем глубже становится их убеждение, что сила, стоящая за звездами, электронами и атомами, есть закон и благость»; космолог, является автором теории расширяющейся Вселенной, Леметр первым сформулировал зависимость между расстоянием и скоростью галактик и предложил в 1927 году первую оценку коэффициента этой зависимости, известную ныне как постоянная Хаббла. Теория Леметра об эволюции мира начиная с «первоначального атома» иронично была названа «Большим взрывом» Фредом Хойлом в 1949 году. Это название, «Большой взрыв», исторически закрепилось в космологии).

В. Гейзенберг (1901-1976, лютеранин, хотя, к концу жизни его считали мистиком, так как его взгляды на религию не были ортодоксальными; Лауреат Нобелевской премии 1932 года за создание квантовой механики. В 1927 году ученый опубликовал свой принцип неопределенности, который принес ему всемирную известность.

В. Гейзенберг (1901-1976, лютеранин, хотя, к концу жизни его считали мистиком, так как его взгляды на религию не были ортодоксальными; Лауреат Нобелевской премии 1932 года за создание квантовой механики. В 1927 году ученый опубликовал свой принцип неопределенности, который принес ему всемирную известность.

Н. Мотт (1905-1996, христианин, приводим высказывание ученого по цитате Э.А. Дэвиса «Nevill Mott: Reminiscences and Appreciations»: «Я верю в Бога, который может ответить на молитвы, которому мы можем довериться и без которого жизнь на Земле была бы бессмысленной (сказкой, рассказанной умалишенным). Я верю, что Бог открыл Себя нам многими путями, через многих мужчин и женщин, и для нас, живущих на Западе, понятнейшее откровение через Иисуса Христа и тех, кто за ним последовал»; в 1977 году получил Нобелевскую премию по физике за «фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем».)