Анаксимандр биология. Что Сократ понимал под разумом? Какова, по мнению Эпикура, цель философии

Из какого мусора приходится строить здание истории ранней античной науки! Греки, словно дети, жили сегодняшним днем, нимало не заботясь о передаче знаний, довольствуясь мифами. Даже о микенской культуре (закат которой описан Гомером) они не помнили, с нашей точки зрения, самого основного: ее крепостные стены именовали «циклопическими постройками», будучи уверенными, что их сложили сказочные великаны - циклопы, а о крито-микенской письменности просто не знали. Лет через двести после появления новой письменности записали Гомера и Гесиода, а остальных своих ранних поэтов и всех ранних прозаиков не сохранили. Что уж говорить о трудах натуралистов! (А все потому, что у древних греков еще не было дистанционного образования от http://www.kartaznaniy.ru/)

Уже Аристотель, первый историк науки, имел довольно смутное представление о взглядах , а следующее поколение умудрилось потерять и половину трудов Аристотеля. Изречениями Фалеса исписывали стены, но нет никаких сведений о том, была ли у него школа, и единственный его ученик, чье имя дошло до нас, известен нам еще меньше, чем Фалес. Речь идет о великом Анаксимандре, именуемом иногда первым физиком. Правда, сочинение Анаксимандра «О природе» (первый научный труд в прозе) побывал в руках «отца наук, но им не изложен. Возможно, Аристотель полагал достаточным, что это сделали его ученики: Теофраст в своих «Мнениях физиков» и Эвдем в «Истории астрономии» и «Истории геометрии». Однако история науки никогда не была популярной, и все эти книги утрачены, а потому их мы тоже знаем лишь по «фрагментам»» Вот один из них:

Теон Смирнский, через Деркиллида, из «Истории астрономии» Эвдема: «Анаксимандр полагает, что Земля - парящее тело и движется вокруг центра космоса. Как это? Учитель еще уверял, будто Земля - плоский диск, плавающий в Океане, а ученик уже знает то, что утверждали лишь в поздней античности, да и то - единицы? Быть не может!

Не может и не было. Так выглядит мысль великого мудреца, дошедшая к нам через четвертые руки, а от Аристотеля (и от других авторов) мы знаем, что Анаксимандр полагал Землю неподвижно висящей в центре мироздания. Вот это реально, хоть и удивительно тоже: как додумался он до того, до чего не дошли мудрецы Востока за три тысячи лет?

О , великом астрономе XVI века, заявившем, что Земля обращается вокруг Солнца, любят говорить, будто тем самым он «бросил Землю в небо». Ну, положим, он сказал это отнюдь не первым (путаница, о которой уже говорилось в прошлых статьях: акт усвоения общество запомнило как акт открытия). Но главное даже не в том. Главное, что Землю тогда полагали небесным телом буквально все, кто имел отношение к науке, в том числе и богословы. Уже давным-давно господствовала система Птолемея, согласно которой Земля - шар, неподвижно висящий в центре мира. И, между прочим, задолго до Коперника все знали, что земной шар точно так же загораживает солнечные лучи во время лунного затмения, как лунный шар - во время солнечного.

И если уж говорить метафорами, бросил Землю в небо тот, кто первый заявил, что она ни на чем не держится, что она висит в пространстве, что она - небесное тело. А это и был Анаксимандр.

Хочется рассказать о нем, как о Фалесе: что он сделал заведомо, о чем мы можем догадываться, а что ему приписывалось зря, от незнания. Однако с Фалесом повезло: фрагменты о нем, довольно многочисленные, в основном легко высвечивают непротиворечивую схему. (В мусоре - обломки, по ним можно восстановить облик статуи.)

Увы, с Анаксимандром, как и со многими другими, так не выходит; некоторые фрагменты грубо противоречат либо друг другу, либо историческим реалиям, а иные просто непонятны. Большинство их дошло до нас от раннехристианских авторов, не понимавших и не желавших понимать «язычников». Красноречивы сами названия этих сочинений: «Против ересей», «Опровержение всех ересей», «Осмеяние языческих философов», «Лечение эллинских недугов». Представьте, что вам надо усвоить суть христианства по «Забавному Евангелию» Л. Таксиля, из которого вдобавок изъяты все дословные цитаты. (Вот был бы мусор, так мусор!)

Первое побуждение - просто бросить дело: ну нет средств понять, и все тут. Мало ли кого мы не знаем! Так почти все историки науки и поступают. Но вряд ли это правильно - таких, как Анаксимандр, в самом деле мало. Именно «он изменил воззрение на природу вещей». И сказал это Августин - богослов, знавший об Анаксимандре меньше, чем знаем мы. А потому попробуем.

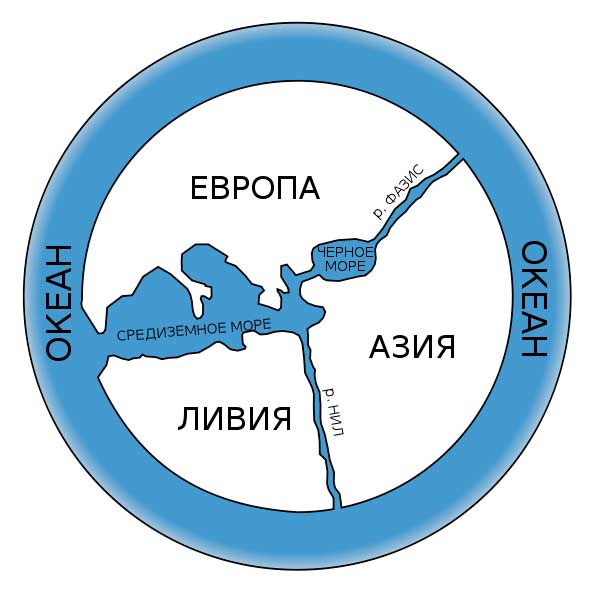

Анаксимандр родился около -610 года в Милете, прожил примерно 55 лет и умер, возможно, в один год с учителем. Как и Фалес, он занимался всем на свете - путешествовал (жил в ), был не чужд государственной деятельности (основал одну из милетских колоний), предсказывал природные явления (по преданию, спас этим от землетрясения жизнь множества спартанцев), создавал новую науку («Первым дерзнул начертить ойкумену на карте, дав тем самым начало географии), упорядочивал существующие (астрономию и геометрию) и - чем больше всего известен - стал творцом самой абстрактной философии (учения о беспредельной первооснове всего сущего). Нам, однако же, важнее всего то, как он реформировал Фалесову астрономию.

Она была противоречива: с одной стороны, содержала блестящие наблюдения и догадки о небе, но с другой - Фалесово небо простиралось над плоской Землей, плавающей в безбрежном океане. То была Земля египтян, у которых имелись серьезные основания считать ее именно такой. по приказу Фараона Нехо II (около -700 года) совершили единственное в древности плавание вокруг Африки, и оказалось, что Землю действительно омывает океан, берегов которого никто не знал.

Однако египтяне (вот удивительно) не интересовались затмениями, а Фалес занимался ими и пришел к довольно странному результату: солнечное затмение блестяще объяснил, но о лунном не смог сказать ничего, по крайней мере - ничего, что запомнилось бы. При явном сходстве обоих явлений (давно отмеченном в и Халдее) сходство объяснений было для Фалеса невозможно. И правда, если принять, что Луна светит отраженным светом, она должна бы в египетском мире затмеваться каждую ночь, едва Солнце погрузится в «подземный Нил» (так египтяне называли тот путь, по которому оно возвращается на восток); если же счесть, что Луна сама излучает свет, то загораживанием вообще ничего не объяснить.

Проблема элементарно решается при одном условии - надо лишь «бросить Землю в небо», то есть признать, что она висит в пространстве и сравнима с Луной по размерам, а Луна светит отраженным светом. Более того, есть свидетельство: «Размеры и расстояния Солнца и Луны до сих пор устанавливались исходя из затмений… и вполне вероятно, что это открыл уже Анаксимандр. Однако написано это через тысячу лет после Анаксимандра, и автор, философ Симпликий, человек весьма сведущий, писал после гибели античных библиотек, а потому вряд ли мог видеть труды Анаксимандра.

В действительности Анаксимандр двинулся в прямо противоположном направлении, ибо никогда кратчайший путь к истине не бывает первым. Поступим так же, как в случае с Фалесом, - выпишем из фрагментов все астрономические достижения, приписываемые Анаксимандру, кроме совсем уж вымышленных поздними комментаторами. Получается, что Анаксимандр, согласно свидетельствам,

1. Изобрел гномон - древнейший астрономический инструмент: вертикальный стержень на горизонтальной подставке, расчерченной радиусами и концентрическими окружностями - для определения равноденствий и солнцестояний, а также служивший и (в действительности гномон был заимствован из вавилонской науки, возможно - Фалесом).

2. Постиг наклонение зодиака, то есть понял, что Солнце и Луна в течение года проходят через полосу созвездий, наклоненную по отношению к небесному экватору (это не так просто, поскольку звезды днем не видны); сами же эти созвездия (знаки Зодиака) открыты позже.

3. Нашел, что утренний заход Плеяд происходит на тридцать первый день после равноденствия. Далее Анаксимандр утверждал, что

4. Земля - цилиндр с высотой в 1/3 диаметра основания, на верхней плоскости которого мы живем.

5. Земля висит неподвижно вследствие своего центрального положения в космосе.

6. Светила (в том числе и Луна) представляют собой отверстия в наполненных огнем обручах, крутящихся в небе.

7. Затмения Солнца и Луны вызываются закрытием этих отверстий, а также «зависят от поворотов колеса» (о смысле последней фразы спорят до сих пор).

8. «Луна видна то полной, то ущербной вследствие открытия или закрытия отверстий».

9. Выше всего - обруч Солнца, посреди - обруч Луны, ниже всего - обручи звезд и планет.

10. Обруч Солнца в 27 раз, Луны - в 18 раз больше диаметра Земли.

11. Диаметры Солнца и Луны равны диаметру Земли.

Относительно последних двух пунктов сохранилось ценнейшее свидетельство: «Учение о размерах и расстояниях первым изобрел Анаксимандр, как сообщает Эвдем» Но там же сказано, что правильные значения величин установлены позже. Эвдем по времени вчетверо ближе к нашему герою, чем Симпликий, и работал в библиотеке Аристотеля, а потому поверим ему и не будем пытаться втиснуть Анаксимандровы числа в какую-то реальную схему. Примем лишь к сведению, что когда-то они оказались крайне полезны, поскольку, оспаривая их, родилась европейская математическая астрономия.

Продолжение следует.

Detail of The School of Athens by Raphael (1509)

Анаксимандр Цитаты : 1. Айперон есть единое и абсолютное, бессмертное и неразрушимое, которое все объемлет и всем правит. 2. Беспредельное (айперон) есть всяческая причина всякого рождения и уничтожения. 3. Из единого выделяются заключающиеся в нем противоположности. 4. Беспредельное есть начало сущего. Ибо из него все рождается и в него все разрешается. Вот почему возникает и разрешается обратно в то, из чего возникает, бесконечное число миров. 5. Число миров бесконечно и каждый из миров (возникает) из этой беспредельной стихии. 6. Бесчисленные небеса (миры) суть боги. 7. Части изменяются, целое же неизменно. 8. Первые животные родились во влаге и были покрыты колючей чешуей; по достижении известного возраста они стали выходить на сушу и там, когда начала лопаться чешуя, они в скором времени изменили свой образ жизни.

Достижения:

Профессиональная, социальная позиция:

Анаксимандр был греческий философ, досократик, который жил в Милете, городе в Ионии.

Основной вклад (чем известен):

Анаксимандр был одним из величайших умов, которые когда-либо жили на земле. Он считается первым метафизиком. Он также впервые применил научные и математические принципы в изучении астрономии и географии.

Вклады:

Он предложил первый трансцендентальный и диалектический подход к природе и новый уровень концептуальной абстракции. Он утверждал, что физические силы, а не сверхъестественные сущности, создают порядок во Вселенной.

Ни вода, ни любые другие элементы, не являются первопринципами. В основе всего лежит «апейрон»-(«неограниченный» или » неопределяемый»), бесконечное, не воспринимаемое вещество, из которого возникают все небеса и многочисленные миры внутри них.

«Апейрон»

существовал всегда, заполнял все пространство, все охватывал и состоял в постоянном движении, разделяясь изнутри на противоположности, например на горячее и холодное, влажное и сухое. Противоположные состояния имеют под собой общую основу, будучи сосредоточены в неком едином, из которого они все вычленяются.

Первый вариант закона сохранения энергии.

«Апейрон» вызывает движение вещей, из него производится множество форм и различий. Эти многочисленные формы возвращаются в бесконечность, в рассеянную безмерность, из которой они возникли. Этот бесконечный процесс возникновения и распада неумолимо осуществляется на протяжении веков.

Космология.

Он утверждал, что Земля осталась неподдерживаемой в центре Вселенной, потому что не было оснований для перемещения ее в любом направлении.

Он открыл наклон эклиптики, небесный глобус, гномон (для определения солнцестояния), а также изобрел солнечные часы.

Космогония.

Он предположил, что миры возникли из неизменного и вечного резервуара, которым они в конечном счете поглощаются. Кроме того, он предвосхитил теорию эволюции. Он сказал, что человек сам человек и животные возникли в процессе трансмутаций и адаптации к окружающей среде.

Его новые идеи:

Апейрон

является первым элементом и принципом.

Он никогда не давал точное определение апейрону и он, в общем (например, Аристотелем и Святым Августином) понимался как какой-то первобытный хаос. В некотором отношении эта концепция аналогична понятию «бездна», которая встречается в космогониях Востока.

Он первым предложил теорию Множественных миров и населил их различными богами.

По его мнению, человек достиг своего современного состояния путем адаптации к окружающей среде, считал, что жизнь развивалась из влаги и что человек произошел из рыбы.

Он говорил, что земля имеет цилиндрическую форму, а глубина цилиндра равна третьей части ее ширины.

Согласно Themistius, он был «первым из известных греков опубликовавшим письменный документ о природе».

Анаксимандр первым из греков начертил географическую карту Земли.

Первым ввёл термин «закон», применив понятие общественной практики к природе и науке.

Первым заложил основу диалектических понятий последующей философии - предложил закон «единства и борьбы противоположностей». По его мнению апейрон в результате вихреобразного процесса разделяется на физические противоположности горячее и холодное, влажное и сухое.

Основные труды:

«О природе» (547 до н. э.) — первый письменный документ, в западной философии. Вращение Земли, Сфера, Геометрические измерения, Карта Греции, Карта Мира.

Жизнь:

Происхождение:

Анаксимандр, сын Праксиада, родился в Милете в течение третьего года 42-й Олимпиады (610 г. до н.э.).

Образование:

Он был учеником и спутником Фалеса. Он находился под влиянием теории Фалеса, что все происходит из воды.

Оказали влияние: Фалес

Основные этапы профессиональной деятельности:

Он был учеником и спутником Фалеса и вторым мастером Милетской школы, где Анаксимен и Пифагор были его учениками.

Анаксимандр принимал участие в создании Аполлонии на Черном море и совершил путешествие в Спарту.

Он также принимал участие в политической жизни Милета и был послан в качестве законодателя в Милетскую колонию Аполлонию, расположенную на побережье Черного моря (ныне Созопол, Болгария).

Основные этапы личной жизни:

Лишь небольшая часть его жизни и работы, сегодня известны исследователям. Возможно, он постоянно и много путешествовал. Он демонстрировал величественные манеры и носил помпезные одежды.

Изюминка

: Считал, что вещи на время, «в долг», обретают свое бытие и состав, а затем, по закону, в определенный срок, возвращают долги породившим их началам. Считается, что Фалес, возможно, был его дядей.

Древнегреческая философия.

Милетская школа: Фалес, Анаксимандр и Анаксимен

- Найти незримое единство мира -

Спецификой древнегреческой философии, особенно в начальный период ее развития, является стремление понять сущность природы, космоса, мира в целом. Ранние мыслители ищут некоторое первоначало, из которого все произошло. Они рассматривают космос как непрерывно изменяющееся целое, в котором неизменное и самотождественное первоначало предстает в различных формах, испытывая всевозможные превращения.

Милетцы осуществили прорыв своими воззрениями, в которых однозначно был поставлен вопрос: «Из чего все? » Ответы у них разные, но именно они положили начало собственно философскому подходу к вопросу происхождения сущего: к идее субстанции, т. е. к первооснове, к сущности всех вещей и явлений мироздания.

Первую школу в греческой философии основал мыслитель Фалес, живший в городе Милет (на побережье Малой Азии). Школа получила название милетской. Учениками Фалеса и продолжателями его идей были Анаксимен и Анаксимандр.

Задумываясь об устройстве мироздания, милетские философы говорили следующее: нас окружают совершенно различные вещи (сущности), причем многообразие их бесконечно. Ни одна из них не похожа на любую другую: растение это не камень, животное - не растение, океан - не планета, воздух - не огонь и так далее до бесконечности. Но ведь несмотря на это разнообразие вещей, мы называем всё существующее окружающим миром или мирозданием, или Вселенной, тем самым предполагая единство всего сущего. Мир является все же единым и цельным, значит, у мирового многообразия есть некая общая основа, одна и та же для всех разных сущностей. Несмотря на разницу между вещами мира, он является все же единым и цельным, значит у мирового многообразия есть некая общая основа, одна и та же для всех различных предметов. За видимым разнообразием вещей кроется невидимое их единство. Подобно тому, как в алфавите всего три десятка букв, которые порождают путем всяческих комбинаций миллионы слов. В музыке всего семь нот, но различные их сочетания создают необъятный мир звуковой гармонии. Наконец, нам известно, что существует сравнительно небольшой набор элементарных частиц, а различные их комбинации приводят к бесконечному разнообразию вещей и предметов. Это примеры из современной жизни и их можно было бы продолжать; то, что разное имеет одну и ту же основу - очевидно. Милетские философы верно уловили данную закономерность мироздания и пытались найти эту основу или единство, к которому сводятся все мировые различия и которое разворачивается в бесконечное мировое многообразие. Они стремились вычислить основной принцип мира, все упорядочивающий и объясняющий и назвали его Архэ (первоначало).

Милетские философы первыми высказали очень важную философскую идею: то, что мы видим вокруг себя, и то, что действительно существует, - не одно и то же. Эта идея является одной из вечных философских проблем - какой мир сам по себе: такой, каким мы его видим, или же совершенно другой, но мы этого не видим и потому не знаем об этом? Фалес, например, говорит, что видим мы вокруг себя различные предметы: деревья, цветы, горы, реки и многое другое. На самом же деле все эти предметы являются разными состояниями одного мирового вещества - воды. Дерево - это одно состояние воды, гора - другое, птица - третье и так далее. Видим мы это единое мировое вещество? Нет, не видим; мы видим только его состояние, или порождения, или формы. Откуда же мы тогда знаем, что оно есть? Благодаря разуму, ибо то, что нельзя воспринять глазом, можно постичь мыслью.

Эта идея о разных способностях чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса) и разума тоже является одной из основных в философии. Многие мыслители считали, что разум намного совершеннее чувств и более способен познать мир, чем чувства. Эта точка зрения называется рационализмом (от лат. rationalis - разумный). Но были и другие мыслители, которые считали, что в большей степени надо доверять чувствам (органам чувств), а не разуму, который может нафантазировать что угодно и поэтому вполне способен заблуждаться. Эта точка зрения называется сенсуализмом (от лат. sensus - чувство, ощущение). Обратите внимание на то, что термин «чувства» имеет два значения: первое - человеческие эмоции (радость, печаль, гнев, любовь и т. д.), второе - органы чувств, с помощью которых мы воспринимаем окружающий мир (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). На этих страницах речь шла о чувствах, конечно же, во втором значении слова.

Из мышления в рамках мифа (мифологического мышления) оно стало преобразовываться в мышление в рамках логоса (логическое мышление). Фалес освободил мышление как от пут мифологической традиции, так и от цепей, привязывавших его к непосредственным чувственным впечатлениям.

Именно грекам удалось разработать понятия рационального доказательства и теории как его средоточия. Теория претендует на получение обобщающей истины, которая не просто провозглашается, взявшись неизвестно откуда, а появляется путем аргументации. При этом и теория, и полученная с ее помощью истина должны выдержать публичные испытания контраргументами. У греков возникла гениальная идея, что следует искать не только собрания изолированных фрагментов знания, как это на мифической основе уже делалось в Вавилоне и Египте. Греки начали поиски всеобщих и систематических теорий, которые обосновывали отдельные фрагменты знания с точки зрения общезначимых свидетельств (или универсальных принципов) как оснований вывода конкретного знания.

Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена называют милетскими натурфилософами. Они принадлежали к первому поколению греческих философов.

Милет - один из греческих полисов, находившихся на восточной границе эллинской цивилизации, в Малой Азии. Именно здесь - переосмысление мифологических представлений о начале мира раньше всего приобрело характер философских рассуждений о том, как многообразие явлений, окружающих нас, возникло из одного источника - изначальной стихии, первоначала - архэ. Это была натурфилософия, или философия природы.

Мир неизменен, неделим и неподвижен, представляет собой вечную стабильность и абсолютную устойчивость.

ФАЛЕС (VII-VI вв. до н. э.)

1. Все начинается из воды и в нее возвращается, все вещи произошли из воды.

2. Вода представляет собой сущность каждой отдельной вещи, вода пребывает во всех вещах и даже Солнце и небесные тела питаются испарениями воды.

3. Разрушение мира по истечении "мирового цикла" будет означать погружение всего сущего в океан.

Фалес утверждал, что «все есть вода». И с этого утверждения, как считается, начинается философия.

Фале́с (ок. 625-547 до н. э.) — родоначальник европейской науки и философии

Фалес выдвинув идею субстанции — первоосновы всего , обобщив все многообразие в единосущее и усмотрев начало всего в ВОДЕ (во влаге) : ведь она пронизывает собой все. Аристотель сказал, что Фалес впервые попытался найти физическое начало без посредства мифов. Влага и в самом деле вездесущая стихия: все происходит из воды и в воду же обращается. Вода как естественное начало оказывается носителем всех изменений и превращений.

В положении «все из воды» была дана «отставка» олимпийским, т. е. языческим, богам, в конечном счете мифологическому мышлению, и продолжен путь к естественному объяснению природы. В чем же еще состоит гениальность отца европейской философии? Ему впервые пришла мысль о единстве мироздания.

Фалес считал основой всего сущего воду: есть только вода, а всё остальное - ее порождения, формы и модификации. Понятно, что его вода не совсем похожа на то, что мы сегодня разумеем под этим словом. У него она - некое мировое вещество, из которого все рождается и образуется.

Фалес, как и его преемники, стоял на точке зрения гилозоизма — воззрения, по которому жизнь — имманентное свойство материи, сущее само по себе движущееся, а вместе с тем и одушевленное. Фалес полагал, что душа разлита во всем сущем. Фалес рассматривал душу как нечто спонтанно-активное. Фалес называл бога универсальным интеллектом: бог есть разум мира.

Фалес был деятель, соединявший интерес к запросам практической жизни с глубоким интересом к вопросам о строении мироздания. Будучи купцом, он использовал торговые поездки в целях расширения научных сведений. Он был гидроинженером, прославившимся своими работами, разносторонним ученым и мыслителем, изобретателем астрономических приборов. Как ученый он широко прославился в Греции, сделав удачное предсказание солнечного затмения, наблюдавшегося в Греции в 585 г. до н. э. Для этого предсказания Фалес использовал почерпнутые им в Египте или в Финикии астрономические сведения, восходящие к наблюдениям и обобщениям вавилонской науки. Свои географические, астрономические и физические познания Фалес связал в стройное философское представление о мире, материалистическое в основе, несмотря на ясные следы мифологических представлений. Фалес полагал, что существующее возникло из некоего влажного первовещества, или «воды». Все постоянно рождается из этого «единого источника. Сама Земля держится на воде и окружена со всех сторон океаном. Она пребывает на воде, как диск или доска, плавающая на поверхности водоема. В то же время вещественное первоначало «воды» и вся происшедшая из него природа не мертвы, не лишены одушевленности. Во вселенной все полно богов, все одушевлено. Пример и доказательство всеобщей одушевленности Фалес видел в свойствах магнита и янтаря; так как магнит и янтарь способны приводить тела в движение, то, следовательно, они имеют душу.

Фалесу принадлежит попытка разобраться в строении окружающей Землю вселенной, определить, в каком порядке расположены по отношению к Земле небесные светила: Луна, Солнце, звезды. И в этом вопросе Фалес опирался на результаты вавилонской науки. Но он представлял порядок светил обратным тому, который существует в действительности: он полагал, что ближе всего к Земле находится так называемое небо неподвижных звезд, а дальше всего — Солнце. Эта ошибка была исправлена его продолжателями. Его философское представление о мире полно отзвуков мифологии.

«Считается, что Фалес жил между 624 и 546 г. до Р.Х. Частично это предположение основывается на утверждении Геродота (Herodotus, ок. 484-430/420 до Р.Х.), писавшего, что Фалес предсказал солнечное затмение 585 г. до Р.Х.

Другие источники сообщают о путешествии Фалеса по Египту, что было достаточно необычным для греков его времени. Сообщают также, что Фалес решил задачу исчисления высоты пирамид путем измерения длины тени от пирамиды, когда его собственная тень равнялась величине его роста. Рассказ о том, что Фалес предсказал солнечное затмение, указывает на то, что он владел астрономическими знаниями, которые, возможно, пришли из Вавилона. Он также обладал познаниями по геометрии — области математики, которая была развита греками.

Фалес, как утверждают, принимал участие в политической жизни Милета. Он использовал свои математические знания для улучшения навигационного оборудования. Он был первым, кто точно определял время по солнечным часам. И, наконец, Фалес разбогател, предсказав засушливый неурожайный год, в преддверии которого он заранее заготовил, а затем выгодно продал оливковое масло.

Мало что можно сказать о его работах, так как все они дошли до нас в переложениях. Поэтому мы вынуждены придерживаться в их изложении того, что сообщают о них другие авторы. Аристотель в Метафизике говорит, что Фалес был родоначальником такого рода философии, которая ставит вопросы о начале, из которого возникает все сущее, то есть то, что существует, и куда потом все возвращается. Аристотель также говорит, что Фалес полагал, что таким началом является вода (или жидкость).

Фалес задавался вопросами о том, что остается постоянным при изменении и что является источником единства в разнообразии. Кажется правдоподобным, что Фалес исходил из того, что изменения существуют и что существует какое-то одно начало, которое остается постоянным элементом во всех изменениях. Оно является строительным блоком вселенной. Подобный «постоянный элемент» обычно называют первоначалом, «первоосновой», из которой сделан мир (греч. arche).»

Фалес, как и другие, наблюдал множество вещей, которые возникают из воды и которые исчезают в воде. Вода превращается в пар и лед. Рыбы рождаются в воде и затем в ней же умирают. Многие вещества, подобно соли и меду, растворяются в воде. Более того, вода необходима для жизни. Эти и подобные простые наблюдения могли подвести Фалеса к утверждению, что вода является фундаментальным элементом, который остается постоянным во всех изменениях и преобразованиях.

Из воды возникают все остальные объекты, и они же превращаются в воду.

1) Фалес поставил вопрос о том, что является фундаментальным «строительным блоком» вселенной. Субстанция (первоначало) представляет неизменный элемент в природе и единство в разнообразии. С этого времени проблема субстанции стала одной из фундаментальных проблем греческой философии;

2) Фалес дал косвенный ответ на вопрос, каким образом происходят изменения: первооснова (вода) преобразуется из одного состояния в другое. Проблема изменения также стала еще одной фундаментальной проблемой греческой философии.»

Для него природа, physis, была самодвижущейся («живущей»). Не различал он дух и вещество. Для Фалеса, понятие «природы», physis, по-видимому, было очень обширным и наиболее близко соответствующим современному понятию «бытие».

Ставя вопрос о воде как единственной основе мира и начале всего сущего, Фалес тем самым решал и вопрос о сущности мира, все многообразие которого выводится (происходит) из единой основы (субстанции). Вода - это то, что в последующем многие философы стали называть материей, "матерью" всех вещей и явлений окружающего мира.

Анаксимандр (ок. 610 — 546 до н. э.) первым возвысился до оригинальной идеи бесконечности миров. За первооснову сущего он принял апейрон — неопределенную и беспредельную субстанцию: ее части изменяются, целое же остается неизменным. Это бесконечное начало характеризуется как божественное, созидательно-движущее начало: оно недоступно чувственному восприятию, но постижимо разумом. Поскольку это начало бесконечно, оно неистощимо в своих возможностях образования конкретных реальностей. Это вечно живой источник новообразований: в нем все находится в неопределенном состоянии, как реальная возможность. Все существующее как бы рассыпано в виде крохотных долек. Так малые крупицы золота образуют целые слитки, а частички земли — ее конкретные массивы.

Апейрон не ассоциируется ни с каким конкретным веществом, порождает многообразие предметов, живых существ, людей. Апейрон беспределен, вечен, всегда активен и пребывает в движении. Будучи началом Космоса, апейрон выделяет из себя противоположности - влажное и сухое, холодное и теплое. Их комбинации дают в итоге землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее) и огонь (сухое и горячее).

Анаксимандр расширяет понятие начала до понятия «архе», т. е. до первоначала (субстанции) всего сущего. Это первоначало Анаксимандр называет апейрон. Основная характеристика апейрона заключается в том, что он «беспредельный, безграничный, бесконечный ». Хотя апейрон веществен, о нем ничего нельзя сказать, кроме того, что он «не знает старости», находясь в вечной активности, в вечном движении. Апейрон не только субстанциональное, но и генетическое начало космоса. Он — единственная причина рождения и гибели, из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое время исчезает по необходимости. Один из отцов средневековья сетовал, что з своей космологической концепции Анаксимандр «ничего не оставил божественному уму». Апейрон самодостаточен. Он все объемлет и всем управляет.

Анаксимандр решил не называть первооснову мира именем какой-либо стихии (воды, воздуха, огня или земли) и считал единственным свойством первоначального мирового вещества, все образующего, его бесконечность, всеобъемность и несводимость к какой-либо конкретной стихии, а потому - неопределенность. Оно стоит по ту сторону всех стихий, все их в себя включает и называется Апейроном (Беспредельным, бесконечным мировым веществом).

Анаксимандр признал единым и постоянным источником рождения всех вещей уже не «воду» и вообще не какое-либо отдельное вещество, а первовещество, из которого обособляются противоположности теплого и холодного, дающие начало всем веществам. Это первоначало, отличное от остальных веществ (и в этом смысле неопределенное), не имеет границ и потому есть «беспредельное » (apeiron). По обособлении из него теплого и холодного возникла огненная оболочка, облекшая воздух над землей. Притекающий воздух прорвал огненную оболочку и образовал три кольца, внутри которых оказалось заключенным некоторое количество прорвавшегося наружу огня. Так произошли три круга: круг звезд, Солнца и Луны. Земля, по форме подобная срезу колонны, занимает середину мира и неподвижна; животные и люди образовались из отложений высохшего морского дна и изменили формы при переходе на сушу. Все обособившееся от беспредельного должно за свою «вину» вернуться в него. Поэтому мир не вечен, но по разрушении его из беспредельного выделяется новый мир, и этой смене миров нет конца.

До наших времен сохранился только один фрагмент, приписываемый Анаксимандру. Кроме того, имеются комментарии других авторов, например, Аристотеля, который жил на два столетия позже.

Анаксимандр не нашел убедительного основания для утверждения о том, что вода является неизменной первоосновой. Если вода преобразуется в землю, земля в воду, вода в воздух, а воздух в воду и т. д., то это означает, что все что угодно преобразуется во все что угодно. Поэтому логически произвольно утверждать, что вода или земля (или что-то другое) является «первоосновой». Анаксимандр предпочел утверждать, что первоосновой является апейрон (apeiron), неопределенное, беспредельное (в пространстве и времени). Этим способом он, очевидно, избежал возражений, аналогичных упомянутым выше. Однако с нашей точки зрения, он «утратил» нечто важное. А именно, в отличие от воды апейрон не является наблюдаемым. В результате Анаксимандр должен объяснять чувственно воспринимаемое (объекты и происходящие в них изменения) с помощью чувственно невоспринимаемого апейрона. С позиции экспериментальной науки, подобное объяснение является недостатком, хотя такая оценка, конечно, является анахронизмом, поскольку Анаксимандр вряд ли обладал современным пониманием эмпирических требований науки. Возможно, наиболее важным для Анаксимандра было найти теоретический аргумент против ответа Фалеса. И все же Анаксимандр, анализируя универсальные теоретические утверждения Фалеса и демонстрируя полемические возможности их обсуждения, называл его «первым философом».

В Космосе существует свой порядок, не созданный богами.

Анаксимандр предполагал, что жизнь зародилась на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. От животных со временем произошел и человек, родившись и развившись до взрослого состояния из рыбы.

Анаксимен (ок. 585-525 до н. э.) полагал, что первоначалом всего сущего является воздух («апейрос») : все вещи происходят из него путем сгущения или разрежения. Он мыслил его как бесконечное и видел в нем легкость изменяемости и превращаемости вещей. Согласно Анаксимену, все вещи возникли из воздуха и представляют собой его модификации, образующиеся путем его сгущения и разряжения. Разряжаясь, воздух становится огнем, сгущаясь — водой, землей, вещами. Воздух более бесформенный, чем что-либо. Он менее тело, чем вода. Мы его не видим, а только чувствуем.

Самый разреженный воздух - это огонь, более густой - атмосферный, еще гуще - вода, далее - земля и, наконец, - камни.

Последний в ряду милетских философов — Анаксимен, достигший зрелости ко времени завоевания Милета персами, — развил новые представления о мире. Приняв в качестве первовещества воздух, он ввел новую и важную идею о процессе разрежения и сгущения, посредством которого из воздуха образуются все вещества: вода, земля, камни и огонь. «Воздух» для него — дыхание, обнимающее весь мир , подобно тому как наша душа, будучи дыханием, держит нас. По природе своей «воздух» — род пара или темного облака и сродни пустоте. Земля — плоский диск, поддерживаемый воздухом, так же как парящие в нем плоские, состоящие из огня, диски светил. Анаксимен исправил учение Анаксимандра о порядке расположения в мировом пространстве Луны, Солнца и звезд. Современники и последующие греческие философы придавали Анаксимену значение большее, чем другим милетским философам. Пифагорейцы усвоили его учение о том, что мир вдыхает в себя воздух (или пустоту), а также кое-что из его учения о небесных светилах.

От Анаксимена дошли только три небольших фрагмента, один из которых, вероятно, неподлинный.

Анаксимен, третий натурфилософ из Милета, обратил внимание на другое слабое место в учении Фалеса. Каким образом вода из ее недифференцированного состояния преобразуется в воду в ее дифференцированных состояниях? Насколько нам известно, Фалес не ответил на этот вопрос. В качестве ответа Анаксимен утверждал, что воздух, рассматриваемый им как «первооснова», сгущается при охлаждении в воду и при дальнейшем охлаждении сгущается в лед (и землю!). При нагревании воздух разжижается и становится огнем. Таким образом, Анаксимен создал определенную физическую теорию переходов. Используя современные термины, можно утверждать, что, согласно этой теории, разные агрегатные состояния (пар или воздух, собственно вода, лед или земля) определяются температурой и величиной плотности, изменения которых ведут к скачкообразным переходам между ними. Этот тезис является примером обобщений, столь характерных для ранних греческих философов.

Анаксимен указывает на все четыре субстанции, которые позднее были «названы «четырьмя началами (элементами)». Это — земля, воздух, огонь и вода.

Душа также состоит из воздуха. "Подобно тому, как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлют весь мир". Воздух обладает свойством бесконечности. Его сгущение Анаксимен связывал с охлаждением, а разрежение - с нагреванием. Являясь источником и души, и тела, и всего космоса, воздух первиичен даже по отношению к богам. Не богами создан воздух, а они сами из воздуха, совсем как наша душа, воздух подддерживает все и управлет всем.

Обобщая взгляды представителей Милетской школы, отметим, что философия здесь возникает как рационализация мифа. Мир объясняется, исходя из него самого, на основе материальных начал, без участия в его создании сверхприродных сил. Милетцы были гилозоистами (греч.hyle и zoe - вещество и жизнь - философская позиция, в соответствии с которой любое материальное тело обладает душой), т.е. говорили об одушевленности материи, считая, что все вещи движутся по причине наличия в них души. Они были также пантеистами (греч. pan - все и theos - Бог - философское учение, в соответсвии с которым "Бог" и "природа" отождествляются) и пытались выявить природное содержание богов, понимая под этим фактически природные силы. В человеке милетцы усматривали, прежде всего, не биологическую, а физическую природу, выводя его из воды, воздуха, апейрона.

Александр Георгиевич Спиркин. «Философия.» Гардарики, 2004.

Владимир Васильевич Миронов. «Философия: Учебник для вузов.» Норма, 2005.

Дмитрий Алексеевич Гусев. «Краткая история философии: Нескучная книга.» НЦ ЭНАС, 2003.

Игорь Иванович Кальной. «Философия для аспирантов.»

Валентин Фердинандович Асмус. «Античная философия.» Высшая школа, 2005.

Скирбекк, Гуннар. «История философии.»

О его жизни мы почти ничего не знаем. Анаксимандр автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов. Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». Подобные названия сочинений говорит о том, что первые древнегреческие философы, в отличие от древнекитайских и древнеиндийских, были прежде всего натурфилософами, физиками (античные авторы называли их фисиологами). Анаксимандр написал свое сочинение в середине VI в. до н.э. От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа – «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Апейрон Анаксимандра

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Тот же автор сообщает, что учение Анаксимандра основывалось на положении: «Начало и основа всего сущего – апейрон». Апейрон означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон – средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Анаксимандр. Фрагмент картины Рафаэля "Афинская школа", 1510-1511

Нелегко объяснить, что такое апейрон Анаксимандра материален, веществен. Одни древние авторы видели в апейроне «мигму», т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие – «метаксю», нечто среднее между двумя стихиями – огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон – это нечто неопределенное. Аристотель думал, что Анаксимандр пришел в своём философском учении к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо одной стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому свое бесконечное Анаксимандр сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон Анаксимандра должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

В философском учении Анаксимандра апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что он «бессмертен и неуничтожим». Он находится в состоянии вечной активности и вечного движения. Движение присуще апейрону как неотделимое от него свойство.

Согласно учению Анаксимандра, апейрон – не только субстанциальное, но и генетическое начало космоса. Из него не только состоят все в сущности в своей основе, но и все возникает. Анаксимандрова космогония принципиально отличается от вышеизложенных космогонии Гесиода и орфиков , которые были теогониями лишь с элементами космогонии. У Анаксимандра никаких элементов теогонии уже нет. От теогонии остался лишь атрибут божественности, но только потому, что апейрон, как и боги греческой мифологии , вечен и бессмертен.

Апейрон Анаксимандра сам все из себя производит. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет из себя такие противоположности, как влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как тяжелейшее земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается натри кольца, окруженных плотным непрозрачным воздухом. Эти кольца, говорит философское учение Анаксимандра, подобны ободу колеса колесницы (мы скажем: подобны автомобильной шине). Они полые внутри и наполнены огнем. Находясь внутри непрозрачного воздуха, они невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Время от времени эти отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, Солнца. Он искал даже числовые отношения между диаметрами трех космических ободов или колец.

Эта данная в учении Анаксимандра картина мира неверна. Но все же поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из единого материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является, и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых являются и Солнце, и Луна, и звезды. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Античный автор Псевдо-Плутарх говорит: «Анаксимандр... утверждал, что апейрон – единственная причина рождения и гибели». Христианский теолог Августин сетовал на Анаксимандра за то, что тот «ничего не оставил божественному уму».

Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а космогония – в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

Учение Анаксимандра о происхождении и конце жизни и мира

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными. От животных произошел человек. В общем все это верно. Правда, человек, по учению Анаксимандра, произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы выжить один без родителей), первочеловек вышел на сушу.

Эсхатология (от слова «эсхатос» – крайний, конечный, последний) – это учение о конце мира. В одном из сохранившихся фрагментов учения Анаксимандра сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени». Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. Так или иначе, по этому фрагменту мы можем судить о форме анаксимандрова сочинения. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах.

Этот фрагмент учения Анаксимандра вызвал немало различных истолкований. В чем вина вещей? В чем состоит возмездие? Кто перед кем виноват? Те, кто не принимает выражение «друг от друга», думают, что вещи виновны перед апейроном за то, что они из него выделяются. Всякое рождение есть преступление. Все индивидуальное виновно перед первоначалом за то, что покидает его. Наказание же состоит в том, что апейрон поглощает все вещи в конце срока мира. Те же, кто принимает слова «друг от друга», думают, что вещи виновны не перед апейроном, а друг перед другом. Третьи же вообще отрицают возникновение вещей из апейрона. В греческой цитате из Анаксимандра выражение «из чего» стоит во множественном числе, а потому под этим «из чего» не может подразумеваться апейрон, а вещи рождаются друг из друга. Такое истолкование противоречит анаксимандровой космогонии.

Вероятнее всего полагать, что вещи, возникая из апейрона, виновны друг перед другом. Их вина состоит не в рождении, а в том, что они нарушают меру, в том, что они агрессивны. Нарушение меры есть разрушение меры, пределов, что означает возвращение вещей в состояние безмерности, их гибель в безмерном, т. е. в апейроне.

В философии Анаксимандра апейрон самодостаточен, ибо он «все объемлет и всем управляет».

Анаксимандр как ученый

Анаксимандр был не только философом, но и учёным. Он ввел в употребление «гномон» – элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению и длине тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года – летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года – зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы – глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой и «дал общий очерк геометрии».

Все вещи возникают из безграничного…

Анаксимандр

Идея нейтральной материи

Фалес со своей идеей о систематическом развитии естественных наук стал для греков великим первопроходцем в области мысли. Но современные ученые скорее выберут своим героем его преемника, более поэтичного и пылкого Анаксимандра. Он поистине может быть назван первым настоящим философом.

Анаксимандр пошел дальше блестящего, но простого утверждения, что все вещи сделаны из одной и той же материи, и показал, как глубоко должно проникать средствами объективного анализа в реальный мир. Он сделал четыре четко определяемых крупных вклада в понимание людьми мира:

1. Он понял, что ни вода и никакое другое обычное, как она, вещество не может быть базовой формой материи. Эту базовую форму он представлял себе – правда, довольно смутно – в виде более сложного безграничного нечто (которое назвал «апейрон»). Его теория прослужила науке двадцать пять веков.

2. Он перенес понятие закона из человеческого общества в физический мир, и это было полным разрывом с прежними представлениями о капризной анархической природе.

3. Он первым догадался применять механические модели, чтобы облегчить понимание сложных природных явлений.

4. Он сделал в зачаточной форме вывод о том, что Земля изменяется с течением времени и что высшие формы жизни могли развиться из низших.

Каждый из этих вкладов Анаксимандра – открытие первой величины. Мы можем получить представление о том, насколько они важны, если мысленно уберем из нашего современного метода мышления все, что связано с понятиями, что такое нейтральная материя, законы природы, вычислительный аппарат масштабов и моделей и что есть эволюция. Мало что осталось бы в этом случае от науки и даже от нашего здравого смысла.

Анаксимандр был родом из Милета и появился на свет примерно через сорок лет после Фалеса (следовательно, его зрелая деятельность должна была начаться около 540 года до н. э.). О нем писали, что он был учеником Фалеса и сменил своего учителя в милетской школе философии. Но и дата, и эти сведения основаны на позднейших сообщениях, которые не точны хронологически и переносят представление об организованных по определенной системе школах на ранний период древнегреческой мысли, когда в действительности еще не было таких формальных объединений философов и ученых. Однако мы можем быть уверены, что Анаксимандр был младшим земляком Фалеса, осознал и высоко оценил новизну его идей и развил их – как именно, уже было сказано. Анаксимандр был философом в том смысле, что занимался в числе интересовавших его вещей и философскими вопросами; но в ту раннюю эпоху философия и наука еще не разделились на отдельные области. Нам лучше считать Анаксимандра любителем, чем следовать за предположениями позднейших историков, переносивших в прошлое свое представление о философе-профессионале.

К уже упомянутым сведениям о его родном городе, времени жизни и знакомстве с Фалесом мы мало что можем прибавить. Анаксимандр был разносторонним и практичным человеком. Милетцы выбрали его главой новой колонии, что говорит о его важной роли в политической жизни. Считается, что он много путешествовал, и это, возможно, подтверждают три факта его биографии: он был первым греческим географом, который составил карту; одна его поездка – из Ионии на Пелопоннес – подтверждается свидетельством о том, что он создал в Спарте новый инструмент в форме солнечных часов, который измерял продолжительность времен года; то, что он видел высоко в горах окаменевших рыб, говорит о том, что он, вероятно, поднимался в горы Малой Азии и внимательно всматривался в то, что видел вокруг. Добавляя к этому традиции Милета, родины инженеров, и то, что Анаксимандр применял технологические приемы, когда конструировал инструменты, карты и модели, мы также можем предположить, что он, как и Фалес, был по меньшей мере знатоком инженерного дела, а возможно, и профессиональным инженером.

Первым крупным вкладом Анаксимандра в науку были его новый метод анализа и понятие «материя». Он соглашался с Фалесом в том, что все в мире состоит из какого-то одного вещества, но считал, что это не могло быть ни одно привычное для человека вещество вроде воды, скорее это было «безграничное нечто» (апейрон), в котором изначально содержались все формы и свойства вещей, но которое само не имело никаких характерных для него конкретных признаков.

В этом месте Анаксимандр сделал в своих рассуждениях интересный ход: если все существующее в действительности – материя с определенными свойствами, эта материя должна иметь возможность быть в одних случаях горячей, в других холодной, иногда мокрой, а иногда сухой. Анаксимандр считал, что все свойства материй группируются в пары противоположностей. Если отождествить материю с одним свойством из такой пары, как сделал Фалес, сказав «все вещи – вода», то из этого последует вывод: «быть – значит быть мокрым. А что же тогда происходит, когда вещи становятся сухими? Если материя, из которой они состоят, всегда мокрая (так Анаксимандр определил Фалесово слово гидор), высыхание уничтожило бы материю в вещах, они стали бы нематериальными и перестали существовать. Точно так же материю нельзя отождествить ни с каким одним качеством и тем самым исключить его противоположность. Отсюда следует, что материя есть нечто безграничное, нейтральное и неопределимое. Из этого «резервуара» вычленяются противоположные качества: все конкретные вещи возникают из безграничного и в него возвращаются, когда перестают существовать.

Это движение философской мысли от примитивного определения материи как гидор (вода) к пониманию материи как бесконечной субстанции – огромный шаг вперед. И действительно, до XX века в науке и философии нового времени материю часто описывали как «нейтральное вещество», что очень похоже на «апейрон» Анаксимандра. Но между современной идеей и ее древней прародительницей есть одно коренное различие: Анаксимандр еще не знал разницы между образом, который создает воображение, и абстрактной умственной конструкцией. По-настоящему абстрактное понятие материи появилось только через двести лет после Анаксимандра, когда была создана атомистическая теория. Бесконечное вполне могло ассоциироваться у Анаксимандра с образом серого тумана или темной дымки на закате или холмов неопределенных очертаний на горизонте. Тем не менее эта попытка дать определение веществу – основе всей физической реальности – вела прямо к тем позднейшим более совершенным схемам, которые мы обнаруживаем, когда возникает материализм как полностью развитая философская система.

Ввод Анаксимандром моделей в астрономические и географические исследования был не менее важным переломным шагом в развитии науки. Очень мало людей понимают, как велико значение моделей, хотя мы все их используем и не можем обойтись без них. Анаксимандр пытался конструировать предметы, воспроизводя присущие им линейные соотношения, но в меньшем масштабе. Одним из результатов этого стала пара карт: карта земли и карта звезд. Карта показывает расстояния до различных мест и направления, в которых надо к ним двигаться. Если бы людям приходилось узнавать, где находятся другие города и страны, по дневникам путешественников и собственным впечатлениям, то путешествия, торговля и географические исследования были бы очень тяжелыми занятиями. Анаксимандр построил также модель, воспроизводившую движения звезд и планет; она состояла из колес, вращавшихся с разными скоростями. Подобно проекциям в наших современных планетариях, эта модель позволяла ускорять видимое движение планет по их траекториям и находить в нем закономерности и определенные соотношения скоростей. Чтобы коротко объяснить, сколь многим мы обязаны применению моделей, достаточно напомнить, что атомная модель Бора сырала ключевую роль в физике и что даже химический эксперимент в пробирке или опыт над крысами в биологии – это применение техники моделирования.

Первая астрономическая модель была довольно простой и безыскусной, но при всей своей примитивности она была прародительницей современного планетария, механических часов и множества других родственных им изобретений. Анаксимандр предположил, что земля имеет форму диска, расположена в центре мира и окружена полыми трубчатыми кольцами (современный дымоход – хорошее подобие того, что он имел в виду) разного размера, которые вращаются с разными скоростями. Каждое трубчатое кольцо полно огня, но само состоит из твердой оболочки вроде скорлупы или коры (эту оболочку Анаксимандр называет флойон), которая позволяет огню вырываться наружу только из нескольких отверстий (дыр для дыхания, из которых огонь вырывается, словно его раздувают кузнечные мехи); эти отверстия – то, что мы видим как солнце, луну и планеты; они движутся по небу, когда вращаются круги. Между круглыми колесами и землей расположены темные облака, которые вызывают затмения: затмение происходит, когда они закрывают отверстия в трубах от наших глаз. Вся эта система в целом вращается, делая оборот за один день, и, кроме того, каждое колесо движется само по себе.

Было ли в этой модели такое толкование и для неподвижных звезд, не вполне ясно. Похоже, что Анаксимандр сконструировал глобус неба, но нам неизвестно, как это расширение области применения техники карт и моделей было связано с движущимся механизмом из колец и огня.

Анаксимандр. Первая карта

Эта карта – реконструкция того, что, как считают, было первой когда-либо начерченной географической картой. Ее центр – Дельфы, где камень, называвшийся «пуп земли» (по-гречески «омфалос»), отмечал точный центр земли. Картографом, создавшим ее, был Анаксимандр, греческий философ, живший с примерно 611-го по 547 год до н. э. Ранние карты все были круглыми. Полвека спустя Геродот комментировал это так: «Мне смешно видеть, что так много людей до сих пор чертили карты Земли, но ни один из них не изобразил ее даже сносно: ведь они рисовали Землю круглой, словно она сделана с помощью компаса, и окружали ее рекой Океаном.

Великим вкладом Анаксимандра в науку была общая концепция моделей, которые он применял таким же образом, как мы применяем ее теперь. В составлении первой карты известного ему мира он проявил то же самое сочетание технической изобретательности и научной интуиции. Точно так же, как движущаяся модель может показать соотношения длительных астрономических периодов в меньшем масштабе, в котором их легко наблюдать и контролировать, карта представляет собой модель расстояний между объектами и их взаимного расположения в меньшем масштабе, так что человек может охватить все это одним взглядом; карта избавляет его от необходимости путешествовать долгие месяцы или пытаться разобраться в разрозненных заметках, где путешественники описывали свои маршруты, чтобы определить расположение мест, расстояния и направление движения.

Идея карты уже сама по себе – показатель любви к четкости и симметрии, которая была характерна для греческой науки и для позднейших классических карт и моделей. Мир у Анаксимандра имел форму круга с центром в Дельфах (где священный камень омфалос, как считали греки, отмечал точный центр Вселенной) и был окружен океаном. Как и колеса – «дымоходы», эта карта стала примитивным предком огромного потомства: она прародительница карт и чертежей, которые сделали возможным существование современной навигации, изыскательских работ в географии и геологии. «Карта звезд», возможно, еще более яркий пример того, как работал этот оригинальный научный по своей природе древний ум: мысль нанести небо на карту вместо того, чтобы смотреть на узоры, в которые складываются звезды, как на предзнаменования или украшения, подразумевает, что земные и небесные явления имеют одинаковую природу, и означает попытку понять мир не путем эстетической фантазии и не безответственным путем религиозного суеверия.

Но это применение моделей для дублирования изучаемых закономерностей природы, какой бы огромной ни оказалась их роль за прошедшие с тех пор века, всего лишь побочное дополнение к более общей идее о том, что природа регулярна и предсказуема. Эту идею Анаксимандр выразил в своем определении природного закона: «Все вещи возникают из безграничного… они возмещают друг другу ущерб, и одна платит другой за свою вину перед ней, когда совершает несправедливость, согласно счету времени».

Хотя кажется, что Анаксимандр повторяет идеи высокой трагедии, в которой «гибрис» (избыток гордости) неизбежно приводит к «немесис» (падению-возмездию), он говорит чисто юридическим языком, позаимствованным из судебной практики, где вред, который один человек причиняет другому, компенсируется уплатой денег. Здесь он использует в качестве модели для периодической смены природных явлений не часы, а маятник. «Все вещи», которые по очереди нарушают закон и расплачиваются за это, – это те противоположные друг другу качества, которые «вычленяются» из безграничного. События в природе и в самом деле часто имеют форму постоянного движения от одного крайнего состояния к другому, противоположному, и обратно; наглядные примеры этого – прилив и отлив, зима и лето. Это движение и стало моделью для Анаксимандровых «законов природы»: одно качество пытается развиться больше, чем следует, вытесняя свою противоположность, и поэтому «справедливость» отбрасывает его назад, наказывая за вторжение на чужую территорию. Но с течением времени та из противоположностей, которая проигрывала вначале, становится сильнее, в свою очередь переступает запретную черту и, «согласно счету времени», должна быть возвращена в свои законные пределы.

Это было огромным прогрессом по сравнению с миром Фалеса, где за изменения и движение отвечали индивидуальные «психе» вещей, хотя склонность к наделению всего человеческими свойствами и мифологическому мышлению не угасла полностью. С исторической точки зрения интересно, что определение закона природы возникло как перенос в другую область уже сложившегося в обществе представления о судебном праве: мы скорее стали бы ожидать противоположного, поскольку природа кажется нам гораздо более упорядоченной, чем человеческое общество. Однако Анаксимандру свод законов показался самой лучшей моделью, какую он мог найти, чтобы пояснить свою новую интуитивную идею точной периодичности и закономерности естественного порядка.

К идее эволюции Анаксимандра привели знакомство с окаменелыми останками ископаемых животных и наблюдения за младенцами. Высоко в горах Малой Азии он видел в толще камня окаменевших морских животных. Отсюда он сделал выводы, что эти горы когда-то находились в море, под водой, и что уровень океана постепенно понижался. Мы видим, что это был частный случай его закона чередования противоположностей: разлив и высыхание разлившейся воды. Он совершенно верно рассудил, что если когда-то вся земля была покрыта водой, то жизнь должна была зародиться в этом древнем океане. Он говорил, что первыми и простейшими животными были «акулы». Мы не имеем объяснения, почему именно они, но, вероятно, потому, что, во-первых, акулы казались ему похожими на ископаемых рыб, которых он видел, и, во-вторых, очень жесткая кожа акул казалась ему признаком примитивности. Глядя на человеческих детей – у него был по меньшей мере один собственный сын, – он пришел к заключению, что ни одно такое беспомощное живое существо не могло выжить в природе без защищающего окружения. Жизнь на суше произошла от морской жизни: по мере того как вода высыхала, животные приспосабливались к этому, отращивая колючие шкуры. Но людям из-за их долгой беспомощности в детстве был нужен еще какой-то дополнительный процесс. Но перед этой задачей Анаксимандр встал в тупик: он смог лишь предположить, что люди, может быть, развивались внутри акул и освобождались из них, когда акулы умирали, а сами к этому времени становились более способны к самостоятельной жизни.

В своих размышлениях на биологические и ботанические темы Анаксимандр высказал еще одну оригинальную мысль: что во всей природе существа, которые растут, делают это одинаковым образом. Они растут концентрическим кольцами, самое внешнее из которых затвердевает и превращается в «кору» – кору деревьев, кожу акул, темные оболочки вокруг огненных колес в небе. Это был способ собрать в одно целое явления развития, обнаруженные по отдельности в астрономии, зоологии и ботанике; но эта «раковинная» теория, в отличие от других идей, которые мы здесь рассматривали, никогда не принималась всерьез. Позднейшие философы и люди науки, от древнегреческих до современных американских, выбирали в качестве модели того, чем должна быть наука, либо физику, либо зоологию (крайние случаи: соответственно самый простой и самый сложный изучаемый предмет). А высказывание Анаксимандра больше похоже на обобщающий вывод из ботаники.

Анаксимандр, сочетавший в себе любознательность ученого, богатое воображение поэта и гениальную дерзкую интуицию, несомненно, может разделить с Фалесом честь стоять у истоков греческой философии. После Анаксимандра греческие мыслители смогли увидеть, что новые вопросы, поставленные Фалесом, подразумевают нечто такое, что выходит далеко за пределы тех ответов, которые предлагали и Фалес, и сам Анаксимандр. Мы словно видим, как наука и философия на миг замерли перед только что открывшимся для них новым миром – миром отвлеченной мысли, который ждал своих исследователей.